Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Смелость и легкость этих построек невероятны.Содержание книги

Поиск на нашем сайте

Вход в это жилище, напоминающее гнездо хищников, крайне примитивен и не каждому доступен. С большой площадки, почти напротив двери, спускаются штук шесть жердей, очень тонких и гладких, образующих угол в шестьдесят пять градусов и в шести метрах от земли упирающихся в другую площадку, на которую нужно взобраться тоже по жердям, но уже вертикальным. Таким образом, по «лестнице» папуасов приходится взбираться, как на мачту. Это для папуасов – как взрослых, так и малолетних – не более как игра. Впрочем, оно и неудивительно. Разве не то же самое видим мы в Ландах, где четырехлетние дети так ловко умеют бегать на огромных ходулях, или в аргентинских пампасах, где маленькие гаучосы отличаются таким же искусством? Все дело в привычке. Как бы то ни было, в воздушное жилище можно проникнуть только таким путем и только с одной стороны. Если бы неприятель вздумал штурмовать жилище, взбираясь по опорным столбам, то он уперся бы головой в пол, со всех сторон выступающий над фундаментом. Нам возразят, что осаждающие могут поджечь постройку. Но дело в том, что папуасы воюют только для того, чтобы съесть своих врагов или отрезать им головы. Обугленные тела побежденных не годятся ни для пира, ни для украшения жилища. Срубить столбы? Но и у осажденных есть оружие, которым они могут наносить урон осаждающим, если те подойдут слишком близко. Пираты, о приближении которых сообщил раненый, сочли свайный дом достаточно защищенным и не решились приблизиться к нему. Но они, и не без основания, предположили, что владельцы дома на болоте могут быть хорошей добычей, и пустились по следу охотников. Вот каким образом очутились европейцы и папуасы в критическом положении на высоте пятнадцати футов от поверхности земли. От голода Фрике проснулся намного раньше, чем кончилось дежурство Пьера. «Кто спит, тот обедает», – говорится в пословице. Но без обеда сон некрепок, и после сна голод опять дает о себе знать. Фрике потянулся, зевнул и задумался. Сухой и довольно сильный удар с той стороны пола вывел его из задумчивости. – А! – пробормотал он. – Наши осаждающие хотят что-то предпринять. Посмотрим. На всякий случай он нащупал свой револьвер и убедился, что оружие находится в прекрасном состоянии. Предосторожность оказалась, впрочем, ненужной, потому что стук не повторился. После этого парижанин промечтал еще около часу, поглядывая на звезды, пока не заалел край небосвода. В это же время проснулся и Пьер – по старой привычке моряка просыпаться перед утренней сменой. – А, ты не спишь? – спросил он. – Что новенького? – Увы, ничего, все по-прежнему. Моряк бросил быстрый взгляд на землю и вскрикнул от удивления: – Ничего! Так это, по-твоему, ничего? Что это значит? – продолжал он, подойдя к самому краю площадки. – Черт возьми, очень странно! И было чему удивляться. На земле грудой лежали четыре или пять убитых четвероногих, шкурка которых была запачкана свежей кровью; только дружеская рука могла положить их так близко от осажденных. Туши были связаны лианой с продетой через нее палкой. Палка торчала кверху, поддерживаемая неизвестно чем, и конец ее был недалеко от платформы. Стоило только протянуть руку, чтобы поднять этот запас свежего мяса. – Да будут благословенны те, кто прислал нам целую корзину дичи, посочувствовав нашей горькой участи! – с комическим пафосом воскликнул Фрике. Парижанин прилег на платформу, стараясь разглядеть, чем поддерживается эта палочка-выручалочка. Оказалось, что длинная и крепкая стрела глубоко воткнута костяным острием в саговое дерево, а в другой конец ее, украшенный желтыми перьями, упирается палка. Молодой человек вспомнил про странный стук, который он слышал ночью, не подозревая, что это втыкали стрелу в пол воздушного жилища. Он протянул руку, чтобы поднять наверх неожиданно появившиеся припасы, как вдруг над его ухом прожужжала стрела, пущенная из леса, и вонзилась в стену над самой головой. Пьер де Галь немедленно ответил выстрелом из ружья. – А если тебе этого мало, поганый негритос, то у нас есть еще порох и пули, – проворчал он. – Это называется прикрывать движение. Попытка Фрике, поддержанная стрельбой Пьера, удалась вполне; глазам изумленных папуасов явились пять великолепных поссумов, называемых туземцами «куку».[20] – Вот нам и есть чем перекусить, – сказал Фрике, обращаясь к Узинаку. – Это нам прислали в подарок неизвестные друзья. Велите поскорее приготовить этих животных, а то у нас в лагере все проголодались. Узинаку на этот раз даже переводчик не понадобился: он сразу все понял, и папуасы мигом набросились на мясо, разорвали его на куски и принялись есть в сыром виде. Парижанин едва успел спасти одного «куку» для себя и своих спутников. – Любопытный зверек, – говорил Пьер, пока Фрике торопливо сдирал пушистую шкурку, покрытую темноватыми крапинками. – Ты видишь только его хвост и круглую, как у кошки, голову с большими испуганными глазами. А взгляни-ка на огромную сумку его живота, в которую он прячет своих детенышей. – Знаю, я уже слыхал об этом. Не видав ни разу вблизи этого зверька с портфелем, я рад познакомиться с ним теперь покороче. Он весит, по крайней мере, три килограмма. У нас теперь есть чем закусить. Надо поскорее его зажарить, а то наши приятели съедят свою долю и начнут мечтать о нашей. Вопреки обыкновению, Фрике оставался задумчивым, разрезая на куски мясо двуутробки. – Что же ты молчишь? – приставал к нему моряк. – Я думаю. Сейчас мы подкрепимся, а что дальше? Положение наше не изменилось, и я не думаю, что наши неизвестные друзья будут в состоянии продолжать поставку. – Так-то оно так, но что же делать?.. А кстати, как ты думаешь, кому мы обязаны этим угощением? – Взгляни на стрелу. Ты видел, чтобы папуасы употребляли стрелы с костяным острием и с желтыми перьями на конце? – Нет, такие стрелы были у людоедов, которым мы недавно оказали услугу. – Людоеды-кароны, не так ли? Я тоже так думаю, я узнаю их стрелы. – Так, так. Бедные! На них здесь смотрят, как у нас в Бретани на волков, а у некоторых из них, оказывается, есть благородное сердце по соседству с желудком, способным переваривать человеческое мясо. Нельзя не признать, что хотя мы и наталкивались здесь на дурных людей, но встречали и хороших. – Да, и я спрашиваю себя: где бы мы были, если бы не познакомились с Виктором и с этими несчастными, так вовремя отблагодарившими нас? Оказывается, добрые чувства чаще можно встретить у людей, обездоленных судьбой! Когда настала ночь, послышался такой же короткий стук, как и накануне. Фрике и Пьер догадались, что это опять прилетела стрела. Послышался жалобный крик и какое-то странное трепетание. Дождавшись утра, два друга поспешили узнать, что это. Заглянув под платформу, они вскрикнули от разочарования. На конце гибкой палки, приколотой, как и накануне, к стреле, была привязана черная птица величиной с голубя. Она жалобно лишала и билась, точно жук, привязанный к нитке злым ребенком. – Если это все, что нам посылается, то мы сегодня не объедимся, – сказал Пьер с комической покорностью. – Это что-то означает, – сказал Фрике. – Быть может, Узинак отгадает эту загадку.

– По-видимому, у тебя в руках какая-нибудь местная святыня.

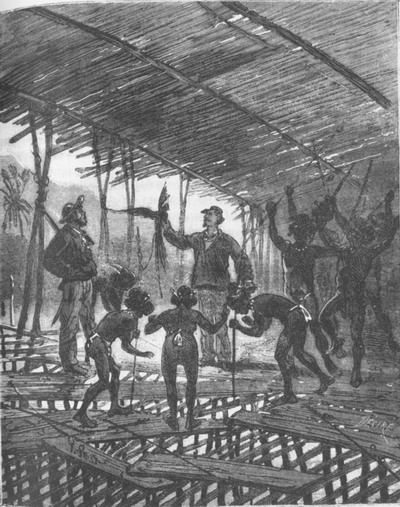

Сказав это, он потащил к себе палку, которая гнулась из стороны в сторону под трепетавшей на ней птицей. – Берегись, матрос, вспомни про стрелы. Подожди, я заряжу ружье. Предосторожность была излишней. Осаждающие не думали возобновлять вчерашнюю попытку, и Фрике спокойно завершил операцию. О чудо! Как только молодой человек завладел птицей, которая оказалась не кем иным, как черным, словно ворон, какаду, папуасы Узинака и сам он точно сошли с ума. Они начали прыгать, махать руками рвать на себе волосы и, наконец, бросились к ногам парижанина словно умоляя о чем-то. Какаду продолжат пищать, широко раскрывая огромный клюв, в глубине которого виднелся толстый цилиндрический язык. – По-видимому, у тебя в руках какая-нибудь местная святыня, – сказа! Пьер. Предположение было верно. Поклоны и приветствия дикарей становились все шумнее. Наконец Узинак первый схватился за жерди, соединявшие хижину с землей, и храбро спустился на землю в сопровождении своих воинов. Затем он сделал парижанину знак, чтобы тот тоже спустился, не выпуская птицу из рук. Фрике не заставил себя просить дважды и, пропустив вперед Виктора и Пьера, спустился последним, точно капитан, покидающий свой корабль. Связанный попугай, сидя на дуле ружья, которое нес за плечом Фрике, вел себя как ручной. Папуасы окружили их, точно почетным караулом, и углубились в лес, не заботясь более о врагах. На вопрос Фрике Узинак, опуская глаза, словно был не в силах смотреть на птицу, отвечал: – Они ушли. Они не смеют нападать на тех, кому покровительствует Птица ночи.

ГЛАВА XII

Опять кораблекрушение. – Жители каменного леса. – Письмо Фрике. – Ужасная буря. – Огни каннибалов Кораллового моря. – Что означали крики «Ко-о-о!.. Мо-о-о!.. Хо-о-о!.. Хе-е-е!» – Табу. – Благотворное влияние протокола, составленного весьма кстати одним жандармом по случаю каннибализма. – После трехлетней отлучки. – Совершенно голые туземцы в костюме французских жандармов. – Канонизованный Пандор. – Остров Буби и «Postal office». – Убежище для потерпевших крушение. Прошел месяц с того дня, как наши французы и их товарищи-дикари выбрались при таких удивительных обстоятельствах из отчаянного положения. Судя по тем странным и страшным событиям, героями которых они были со времени отъезда из Макао, надо думать, что у них и на этот раз не было недостатка в приключениях. В данный момент, однако, злая фея, преследовавшая их своей неумолимой злобой, строившая им всевозможные козни, из которых они выходили только благодаря своему мужеству, силе и смелости, как будто потеряла их из виду. Или, может быть, судьба устала их преследовать? Или беда, действительно, отдыхает, как шутя выражается Фрике? А так как все на свете относительно, то, быть может, теперешнее положение наших героев и вправду можно назвать неожиданным счастьем по сравнению с прежними их бедствиями. Папуасы исчезли. Фрике, Пьер де Галь и молодой Виктор находятся на островке, затерявшемся в океане. Кругом бушуют волны и разбиваются о непроходимую путаницу камней, острых выступов, подводных утесов, отмелей и рифов, окутанных белыми клочьями пены. Поблизости от этого места в изобилии виднеются барьерные рифы и атоллы с неизбежными уборами из пальм, и море вокруг, насколько видит глаз, усеяно коралловыми островами и островками. Бурное течение с громким рокотом стремится сквозь этот лабиринт, воздвигнутый бесконечно малыми существами, и океан, негодуя на цепи, налагаемые на него работой ничтожных атомов, с бессильной яростью кидается на груды камней. Тысячи морских птиц летают шумными стаями, то описывая в воздухе большие круги, то вдруг быстро опускаясь в самую середину волн и выхватывая оттуда лакомую рыбку. Солнце играет на белых ветках умерших кораллов, и его косые лучи оживляют растениевидных животных, которыми усеян подводный цветник. Литофилы, мягко движущие бесчисленными щупальцами; астреи, усеянные звездами; флюстры, утопающие в мягком, почти неосязаемом кружеве; тизифоны с прелестной перламутровой чашечкой на тоненькой ножке; дендрофилы, почки которых напоминают осиновые; огромные и светящиеся горгоны, отливающие всевозможными оттенками – фиолетовым, красным, зеленым, оранжевым; мадрепоры, нептуновы колесницы, меандрины с длинными щупальцами; миллепоры и так называемые лосиные рога всевозможных изящных форм; пурпуровые актинии, испускающие едкий сок; молуккские изиды, употребляемые туземцами как лекарство от всех болезней; трубчатники, называемые также морскими органами, потому что их трубки расположены симметричными рядами, точно трубы у органа; далее пантакрины, голотурии, астерофоны и прочие – одним словом, все самые лучшие образцы полипов и иглокожих распускаются там под горячими ласковыми лучами тропического светила, в то время как веселые и подвижные толпы рыб играют и плещутся в теплых волнах, прозрачных, как хрусталь. Три друга, которые уже успели досыта налюбоваться этим зрелищем, не обращают никакого внимания на блестящую выставку, перед которой замер бы в восторге даже наименее впечатлительный из натуралистов. Их небольшое убежище находится на десять или двенадцать футов выше уровня моря. Таким образом, они защищены от высоких волн, приносимых во время бури восточным ветром. Кроме того, под белым как снег верхним слоем рифа находятся пещеры, способные выдержать самый сильный прибой. Виктор занят приготовлением завтрака. Он сидит на солнцепеке перед жаровней и кипятит на ней воду в большом медном луженом котле. Нечувствительный ни к жару солнца, ни к пламени очага, как настоящая саламандра, китайчонок встает, уходит и через минуту возвращается с тремя чашками и объемистым чайником, в который наливает немного кипятку. Растянувшись на спине у входа в пещеру, Пьер де Галь курит свою неизменную трубку. Неподалеку от него перед крупным обломком скалы стоит на коленях Фрике и мелким почерком исписывает многочисленные листы белой бумаги, один за другим. Перо его быстро бегает по бумаге. Это настоящее стальное перо. Фрике часто приходится макать его в большую чернильницу, потому что чернила быстро высыхают. Не переставая работать, парижанин с наслаждением заправского курильщика вдыхает благовонный дым превосходной сигары. Молодой человек прерывает свое занятие и подзывает к себе гражданина Небесной империи. – Что, Виктор, скоро чай? – Сейчас, Фрике, сейчас… – А жареная говядина с луком? – спрашивает Пьер, раздувая ноздри. – Жарится. – А!.. Заморим, значит, червячка. – Сейчас!.. Чай, сигары, говядина, лук!.. Откуда у наших друзей вся эта гастрономическая роскошь? Откуда у Фрике чернила, перья и бумага, ведь мы оставили его среди дикарей с попугаем на плече? Еще одну минутку терпения – и наши читатели будут вполне удовлетворены. Первая часть завтрака прошла в молчании. Три робинзона – мы имеем полное право назвать так людей, находящихся на необитаемом, хотя и снабженном провизией острове, – три робинзона отдали должное жаркому, и молчание было нарушено лишь после того, как Пьер, основательно подкрепившись, выпил последнюю каплю ароматной наливки, предварительно добавив в нее приличное количество превосходного рома. – Ну, матрос, что нового в твоем корабельном журнале? – Для тебя ровно ничего. Я окончил рассказ о приключениях, случившихся с нами с того дня, как мы простились с жителями Новой Гвинеи и до настоящего времени; мне остается только запечатать письмо и сдать на почту. – Хорошо, что почтамт недалеко. – Да, но скоро ли придет почта, чтобы взять письмо и заодно захватить нас? – грустно возразил молодой человек. – Потерпи, сынок, потерпи! Бывало и хуже, а это еще ничего. – Еще неизвестно, что будет впереди. – Ну вот! Ты, право, сегодня какой-то мрачный. Меланхолия, что ли, на тебя напала? – Я просто скучаю. – А мне разве весело? – Мне не легче от того, что тебе тоже невесело. Я понимаю, что ты скучаешь здесь, хотя мы и катаемся, как сыр в масле. – Что мне пришло в голову: не почитаешь ли ты свой журнал? Мы скоротали бы время. – Это было бы неплохо, но боюсь, что это покажется тебе неинтересным. – Глупости! Ты рассказывать мастер. Я всегда удивлялся твоему умению. Парижанин расцвел. Он улыбнулся, собрал разбросанные листы, сложил их по порядку, сел на землю и начал читать. – «Старый дружище! Со времени моего последнего письма с Суматры нас преследуют несчастья и…» – Ну, зачем же несчастья? – резко перебил возмущенный таким началом Пьер де Галь. – Дела в настоящее время идут как нельзя лучше. – Если ты будешь перебивать меня с первой же строчки, я никогда не дочитаю до конца. Ведь я рассказываю не о том, что теперь, а о том, что было два месяца назад. – Твоя правда, – сказал сконфуженный Пьер. – Я сболтнул вздор. Впредь постараюсь держать язык за зубами. Продолжай! Фрике продолжил: – «…и если будет так продолжаться, то мы рискуем наткнуться на приключения еще более удивительные, чем те, которые я сейчас опишу. Судите сами. Как вам известно, мы поплыли из Суматры в Макао за китайскими кули для нашей колонии. Мне помнится, я писал вам об этом в Париж перед самым отъездом. Дела шли великолепно, как вдруг жулик-американец, капитан корабля, перевозившего кули, позавидовал нашему приобретению. С полнейшей бесцеремонностью засадил он нас недолго думая в трюм, чтобы голодом вынудить нас отказаться от рабочих в его пользу. Отсюда вижу, как вы дергаете себя за усы и грозно ворчите, поглядывая на свою саблю: „Эх, если бы я был там!“ Все равно было бы то же самое, мой старый друг. Вас точно так же связали бы, как и нас, и ваш авторитет полетел бы к черту. Но все это ничего. Не буду распространяться о кораблекрушении, когда мы чуть не утонули, будучи заперты в трюме. Спасшись чудом, мы высадились на остров, населенный каннибалами, и все триста наших китайцев были съедены, чему мы, при всем желании, не смогли помешать. Нам удалось уйти из этого проклятого места в отнятой у туземцев-людоедов пироге и прибыть в Новую Гвинею. Этот остров вам известен; жители его такие же любители человеческого мяса, как и ваши старые враги, канаки Новой Каледонии. Опять та же история. Ни одной души человеческой – большинство людоеды. Кое-как, однако, мы выбрались целы и невредимы из этой вынужденной экспедиции, пожив в домах, построенных на сваях среди воды, поев саго, поохотившись на райских птиц и сохранив жизнь двум дикарям, которые чуть-чуть не были обезглавлены. После того мы распрощались с Узинаком, честным папуасом, подружившимся с нами, и направились в Торресов пролив. Мы плыли в туземной пироге. Провизии было запасено вдоволь на троих. (Да, я и забыл тебе сказать, что дорогой мы прихватили с собой китайчонка, который чуть не был съеден каннибалами.) Четыре дня плыли благополучно. На пятый появились признаки бури. Мы были в открытом море. К берегу пристать было нельзя; приходилось плыть вперед, тем более что ветер относил нас от земли. Пьер убрал мачту, а парус из саговых волокон мы приспособили вместо крыши для пироги, сделав в нем три отверстия, чтобы можно было высунуться до пояса. Приготовившись так, мы стали ждать урагана. Ждать пришлось недолго. Ветер, начавший крепчать за полчаса перед тем, перешел в бурю. Небо почернело, как сажа. Наша скорлупка, подхваченная, словно смерчем, понеслась с быстротой курьерского поезда. Загремел гром, засверкали со всех сторон молнии, – словом, нас оглушило и ослепило, точно мы находились под выстрелами стотонной пушки. В смысле легкости пирога вела себя отменно. Она плавала, как пробка, и не зачерпнула ни капли воды благодаря тому, что мы постарались прикрыться парусом, который был непромокаем, как брезент. Нельзя было понять, куда несет нас шквал. Невозможно даже обменяться хотя бы парой слов. Ветра мы не особенно боялись, но зато опасались натолкнуться на риф. Чудо, что этого не случилось.

Небо почернело, как сажа.

Буря длилась два дня без перерыва. По временам пирогу так швыряло и подбрасывало на волнах, что, будь вы с нами, ваш желудок, который так восприимчив к морской болезни, успел бы, наверное, вывернуться наизнанку, как перчатка, раз пятьдесят за час. Нечего и говорить, что мы были совершенно разбиты и едва дышали. Однако всему бывает конец, даже страданию. Черный занавес, закрывавший небо, прорвался в нескольких местах. Молнии стали реже, гром глуше, и ветер немного стих. Появилось несколько звезд. Где, черт возьми, могли мы быть? Пройденное пространство должно было быть громадно, и мы не сразу могли ориентироваться. Между двумя порывами ветра мне послышался голос Пьера: „Матрос! Впереди огонь!“ Я вытаращил глаза, но ничего не мог разглядеть, так как в это время пирогу бросило вниз Когда она поднялась, я снова открыл глаза, распухшие от постоянного контакта с соленой водой, и увидел не один, а целых десять огней, блестевших красноватыми точками на горизонте… „Черт возьми, – сказал я себе, – берег близко, и нас несет вперед и ветром, и течением“. Что греха таить, я почувствовал в эту минуту, что волосы у меня становятся дыбом, а сердце так и колотится. Я обернулся к Пьеру, который сидел сзади меня. Мне бросился в глаза его темный силуэт, и я расслышал тяжелое дыхание, как будто от усиленной работы мускулов. „Что это ты делаешь?“ – закричал я ему. „Хочу повернуть руль“. Напрасный труд. Раздался треск; весло сломалось пополам. Мы оказались полностью во власти стихии. Катастрофа была неизбежна. Я уже слышал знакомый плеск волны, разбивающейся о берег. Я успел только протянуть руку Пьеру, который крепко сжал ее. Затем мы были подхвачены огромной волной. С минуту мы стояли неподвижно на ее гребне, похожем на свод подломившейся арки, внизу была бездна. Потом я почувствовал, что пирога отделяется от воды. Равновесие было потеряно. Я почувствовал, что падаю. Что-то толкнуло меня с неслыханной силой, и этот толчок отозвался во всем моем существе так, что я потерял сознание. Оказывается, старый дружище, что даже человек, прошедший, как говорится, сквозь огонь и воду, сквозь медные трубы и чертовы зубы, может иногда упасть в обморок, как томная барышня, увидавшая паука. Именно так и случилось с нами. Следовало ожидать, что мы разобьемся в лепешку. Но наша звезда еще не закатилась. Буря, так грубо швырнувшая нас на берег, заранее приготовила нам ложе из водорослей, вырванных со дна океана. Мы свалились на это мягкое ложе, и сила удара была до некоторой степени смягчена. Долго ли я был в беспамятстве, не могу сказать, но, видимо, довольно долго, потому что проснулся с восходом солнца и сам удивился, что остался жив. В руке у меня еще был ножик, который я машинально достал в последнюю минуту, чтобы разрезать парус. Поэтому теперь я был совершенно свободен от всяких пут. Разумеется, прежде всего, я занялся своими товарищами. Позади меня послышалось ужаснейшее чихание. Я обернулся и увидел чьи-то ноги, торчавшие из кучи водорослей. Обшарить эту кучу было делом одной минуты. Чихание возобновилось, и такое громогласное, что здоровое состояние соответствующих органов не подлежало ни малейшему сомнению. Ноги задвигались, задергались, и я увидел Пьера с ошалевшим лицом и бородой в тине, как у морского царя. „Матрос! Сынок! – сказал он мне с чувством. – Это ты! Аварии никакой, а?“ – „Я весь разбит, но цел“. – „А как наш мальчуган?“ – спросил он с тревогой. „В самом деле: где Виктор?“ И тут мы услышали где-то рядом: „Ко-о-о!.. Мо-о-о!.. Хо-о-о!.. Хе-е-е!“ Ах, эти крики!.. Я узнал их. Вы, я думаю, их помните. Это у австралийцев сигнал собираться. Мы опять попали к людоедам. Странная, право, моя судьба: вечно попадать к каннибалам. Где только ни варится человеческое мясо – я уж тут как тут, в двух вершках от кастрюли. Право, это скучно, и мне хочется чего-нибудь другого… Защищаться не было возможности: наше оружие пошло ко дну вместе с припасами. Но, с другой стороны, неужели следовало склонить шею, как баранам? Ни за что! Приходилось попробовать бокс… К счастью, в эту минуту наш китайчонок выбрался из кучи водорослей, такой же невредимый, как и мы. Крики усилились. Народу было, очевидно, много, и глотки были здоровые. Место, где мы стояли, совсем не годилось для обороны. Мы решили добежать до каменного дерева, ствол которого мог избавить нас от неприятности быть съеденными. Сказано – сделано. И вот мы стоим вокруг дерева спиной к нему. И вовремя. Австралийцы подходят; передовой отряд состоит человек из двенадцати. Они увидели нас. Мы уже хотим предупредить нападение и ударить первыми, как вдруг – о чудо! – один из них, самый рослый и, видимо, старший, останавливается, увидев нас, бросает на землю копье и бумеранг, протягивает вперед руки и начинает петь… Опасаясь предательства, мы продолжаем держать оборону, но это явно лишнее. Остальные туземцы также бросают оружие на землю, протягивают руки и в ногу с предводителем подходят к нам, распевая и приплясывая… Разумеется, мы – в удивлении и восторге. Но мы еще больше удивлены, когда явственно различаем в их крике три слога, произносимые с особенным восхищением: „Ба-ба-тон!.. О!.. О!.. Ба-ба-тон?.. Табу!.. Табу!“ При слове „табу“ все падают перед нами, как перед идолами, и приближаются к нам уже ползком, на коленях. Пьер щиплет себя до крови, чтобы убедиться, не сон ли это, а я всеми силами стараюсь удержаться от хохота, который может скомпрометировать нашу мнимую божественность. Приблизившись, вождь быстро встает на ноги, душит меня в объятиях, трется носом о мой нос, потом опять обнимает и опять трется носом, чуть не сдирая с меня кожу. Пьер и Виктор, обласканные, полузадушенные, в той же мере подвергаются этой австралийской учтивости. Снова начинаются крики: „Бабатон!.. Табу!“ Я начинаю припоминать и, взглянув на татуировку дикарей, разражаюсь самым непочтительным смехом. Татуировка – я не шучу – делает честь изобретательности художников. Я опишу тебе татуировку вождя. Ноги черные, как эбонит, напоминают ботфорты. Бедра выкрашены аквамариновой краской так, что кажется, будто на них надеты панталоны заправленные в сапоги. Спина, грудь и прочее покрыто татуировкой того же цвета. Это – китель, у которого есть и пуговицы, и выпушки, и даже ленточка Почетного легиона, обозначенная красным на левой стороне! Черная полоса вокруг поясницы означает пояс, к которому желтыми штрихами пририсован эфес кавалерийской сабли. Что касается лица, так это просто чудо: белокурые усы, закрученные чуть не до ушей, и маленькая бородка, видимо, призваны изобразить одно хорошо знакомое нам лицо, ибо слегка малиновый оттенок носа мог быть внушен только вашим носом, старый дружище, не в обиду будь вам сказано. Одним словом, таково было совершенство татуировки, что наши австралийцы, голые, как черви, были словно одеты ни больше ни меньше как в полную парадную форму колониальной французской жандармерии, то есть в вашу, дорогой Барбантон. „Ба-ба-тон!.. Табу!.. Это ты, могучий, священный, святой Барбантон!“ Я окончательно понимаю все. Судьба вторично забросила меня на австралийский берег, недалеко от того места, где я едва не был убит вместе с господином Андре, доктором Ламперрьером и матросом Бернаром. В этом самом месте, потерпев крушение, как и мы, грешные, вы явились нам спасительным божеством. Я живо помню, как вы разбросали ударом сапога уголья, готовые нас изжарить, вынули саблю и поломали все планы каннибалов. Как потом вы один напали на все скопище, рассеяли его, упали на землю, зацепившись за какой-то корень, и стали табу. Это было справедливо, потому что в блестящем мундире вы имели очень важный вид. Одним словом, мы, жалкие оборванцы, были бы непременно съедены, если бы не вы… Островитяне остались до такой степени верны воспоминаниям о вас, что после нашего отъезда из Кардуэлла вы стали одним из важнейших австралийских святых. Вожди дикарей присвоили себе вашу внешность, а ваш мундир запечатлелся на их коже, как ваше имя в их сердцах. Вы запали им в души и оставили неизгладимый след снаружи. Между нами, я думаю, что ваша канонизация в тех местах вызовет со временем – так, через несколько сотен лет – особенно кропотливые исследования со стороны филологов, которые пожелают изучить происхождение этого культа… Как бы то ни было, но для нас было большим счастьем, что ваше табу оказалось через три года таким же действенным, как и в первый день. В самом деле, австралийцы, живущие в этом поясе, вместо того чтобы съедать потерпевших крушение, стали с тех пор оказывать им всяческое гостеприимство. Будьте уверены: все это – ваше влияние… Наши милые дикари снабдили нас абсолютно всем необходимым и устроили для нас несколько праздников. В вашу честь были принесены жертвы, и мы принимали участие во всех церемониях, крича во всю глотку вместе с дикарями: „Барбантон табу!“… Эта песня сделалась национальным гимном у хиоатокка – таково имя племени ваших обожателей. Благодаря их любезности мы получили возможность добраться до острова, на котором пребываем и по сей день. Наша новая резиденция находится на пути из Австралии на север, и корабли, идущие через Торресов пролив, обязательно заглядывают сюда, так что у нас есть надежда вернуться со временем домой. Островок называется Буби-Айленд. Мы на нем, как сыр в масле, хотя он и необитаем, а может быть, именно поэтому. Британское адмиралтейство поместило тут всевозможные припасы для потерпевших крушение, без различия национальностей, и даже почтовый ящик. Высокая мачта с развевающимся английским флагом еще издали указывает плывущим на существование этого кораллового острова, спасшего жизнь многим несчастным. К мачте приставлена бочка, обтянутая просмоленным полотном, на котором крупными буквами написано: „Postal office“. Эта-то бочка и есть почтовый ящик. В ней находится бумага, перья, чернила и мешок для писем. Кроме того, в ней чай, соль, сахар, сигары, огниво, табак. Рядом – просторная пещера со всевозможными припасами: сухарями, ветчиной, солониной, сушеной рыбой, свиным салом, ромом и пресной водой. На видном месте внутри пещеры положена толстая книга с надписью: „Реестровая книга при Убежище для потерпевших крушение“. На заглавном листе красуется написанное на нескольких языках обращение такого содержания: „Мореплавателей всех наций просят вписывать сюда все сообщения и замечания относительно изменений, наступивших во внешнем виде Торресова пролива. Покорнейшая просьба к капитанам кораблей оказывать, по мере возможности, поддержку Убежищу“. Таким образом, всякий идущий мимо корабль считает своим долгом причалить к острову. Он забирает письма, пополняет использованные или испорченные припасы, и на нем же уезжают жертвы морских катастроф. Случается это сплошь да рядом, о чем красноречиво свидетельствует реестровая книга. Наконец в некоторых местах на островке посажены лук, тыква и картофель. В закрытой пещере, около водоема с водой для питья, есть целый склад одежды. Места, где находятся водоем и пещера, обозначены на плане, хранящемся в бочонке… Из всего мною сказанного вы видите, мой милый товарищ, что трудно придумать лучшую обстановку для потерпевших кораблекрушение. Мы нагуливаем здесь жир в ожидании корабля, который отвезет нас в цивилизованную страну. А до тех пор потрудитесь засвидетельствовать супруге мое полное уважение и примите уверение в моей искренней преданности вам. Франсуа Гюйон, по прозвищу Фрике P.S. Пьер де Галь заочно жмет вашу руку. Буби-Айленд, под 10º36’30'' южной широты и 141º35'6'' восточной долготы». На адресе значилось: «Господину П. Барбантону, улица Лафайет, Париж».

ГЛАВА XIII

Что было в почтовом ящике. – Два письма. – Адрес на одном из них. – Удивление Фрике. – Парус. – Гомандская шхуна «Palembang». – Великодушное гостеприимство. – Размышления капитана Фабрициуса ван Проэта о таможнях вообще и о нидерландских таможенных чиновниках в частности. – После пирата контрабандист. – Гастрономическая фантазия малайцев. – Ловля голотурий. – Трепанг как национальное блюдо на малайском архипелаге. – На пути в Тимор. Дни тянулись за днями, и успокоившееся море было убийственно однообразно. На его сероватой поверхности, точно оазисы на песке пустыни, то здесь то там зеленели атоллы, окруженные неизбежным кольцом кокосовых пальм; но та движущаяся точка, которую только моряк может разглядеть и признать тем, чем она действительно является – кончиком корабельной мачты, – решительно не показывалась на горизонте. Желанный корабль не приходил. Понятно, что дни казались нашим злосчастным путешественникам непомерно длинными, несмотря на сравнительный достаток, царивший на острове Буби. Хотя путь через Торресов пролив значительно сокращает расстояние между восточным берегом Австралии и большими Малайскими островами, этот маршрут гораздо опаснее. Шутка ли, в самом деле, пробраться через целую сеть островков, отмелей и рифов, которыми усеяно Коралловое море и где вдобавок течение так бурно, что это место справедливо считается одним из самых опасных на земном шаре. Невозможно ни обозначить с точностью все рифы, торчащие из воды в этом проливе длиною сто шестьдесят километров, ни провести точной береговой линии: и берега, и рифы постоянно меняют свои очертания. Поэтому корабли здесь чрезвычайно редки, несмотря на всю смелость английских мореплавателей, у которых есть то преимущество перед американскими, что они умеют быть осторожными, когда нужно. Из этого, однако, не следует, что Буби-Айленд посещают только какие-нибудь заблудившиеся корабли или что моряки Соединенного Королевства плавают из Австралии на север только обходной дорогой. Вовсе нет. Парусные корабли совершают четыре раза в год служебные рейсы между Батавией и Сиднеем. Два корабля, пользуясь северо-западным муссоном, дующим с октября по апрель, отправляются из Батавии в ноябре и в марте и приходят в Сидней за двадцативосьмидневный срок. Юго-восточный муссон, дующий с апреля по октябрь, позволяет этим кораблям, отправляясь в мае и сентябре, совершить за такое же время обратный рейс из Сиднея в Батавию. Эти суда, бесстрашно входящие в Торресов пролив, всегда останавливаются у острова Буби. Кроме того, такой же переезд три раза в год осуществляют паровые суда «Fastern and Australien Mail Steam Company», поддерживая связь между этими безотрадными местами и остальным миром. Выходит, стало быть, что убежище для потерпевших кораблекрушение не так уж заброшенно, как может показаться сначала. Но в любом случае каждый, кто попадет на этот остров, должен просидеть на нем самое малое два месяца, и то еще при благоприятных обстоятельствах. Понятно, что эти шестьдесят дней могут иногда показаться чересчур длинными. Пьер и Фрике досадовали еще и потому, что они ничего не знали о периодических рейсах английских кораблей и не могли даже приблизительно рассчитать, когда наступит час их освобождения. Парижанин сунул письмо в мешок, находившийся в бочке. До сих пор он ни разу не заглянул в него, полагая, что мешок пуст. Да и вообще Фрике был человек очень скромный. Однако, опуская письмо, он, по привычке моряка, скромный багаж которого часто подвергается нападению тараканов, встряхнул мешок, чтобы выгнать из него бесцеремонных насекомых, прожорливость которых не щадит ничего. К его удивлению, из мешка выпали два письма. Он машинально взглянул на адреса. Почерк был твердый и угловатый, как будто английский или немецкий. На одном конверте было написано: «Господину Венсану Боскарену, Париж, улица Руссо». – Хотелось бы мне побывать там, куда рано или поздно придет это письмо, – сказал он с оттенком грусти. – Я не завистлив, но этому письму завидую. Ну, французское послание, отправляйся вместе с моим письмом к жандарму. Что касается другого… Взглянув на адрес второго письма, он вскрикнул от изумления: – Гром и молния!.. Нет, уж это слишком… Надеюсь, я не во сне и не в бреду. Пьер, Пьер!.. Бретонец не слушал, уставившись на горизонт. Вдруг он бросил вверх свою шапку, забывая о знойном тропическом солнце, и начал выделывать самые забористые коленца, точно итальянец, увлеченный звуками тарантеллы. – Слушай, боцман!.. Эй, послушай, Пьер!.. Знаешь, кому это письмо?.. – Ну тебя с твоим письмом!.. Сунь его в ящик!.. Тысяча залпов! Его нынче же вынут оттуда и увезут. – Ты в своем уме? – Я-то в своем, а ты смотри не помешайся от радости, мой мальчик. – Да что случилось? – Эх ты. Сразу видно, что ты не лазил по мачте на трехпалубном корабле. Где же тебе заметить! – Да что заметить? – Парус, мой мальчик, парус! – Парус?.. Ты видишь парус? – Слава богу, я не стану говорить наобум. Стало быть, парус, если я говорю. Вглядись хорошенько, сам увидишь. – Да, правда, – отвечал молодой человек, на подвижном лице которог

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.22.68.228 (0.021 с.) |