Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Диагностические признаки малярийных плазмодиевСодержание книги

Поиск на нашем сайте

Plasmodium vivax

Признак

Наличие стадий в периферической крови

Пораженные эритроциты

Стадия кольца

Стадия амебоидного шизонта

Описание

Обнаруживаются все стадии эритроцитарного цикла и гаметоциты

Заметно увеличены в размерах, бледные, в цитоплазме определяется токсическая

зернистость

Кольца размером 1/3-1/2 диаметра эритроцита, нередко 2-3 в одной клетке

Крупный, амебоидной формы, внут-ри определяется пигмент

Plasmodium falciparum

Признак

Наличие стадий в периферической крови

Пораженные эритроциты

Стадия кольца

Гаметоциты

Описание

Определяется шизонт в стадии кольца (следующие стадии эритроцитарного цикла проходят в капиллярах внутренних органов) и гаметоциты

Не изменяются

Кольца мелкие, размером 1/6-1/5 диаметра эритро-цита, часто 2-3 в одной клетке

Полулунной формы, появляются на 9 – 11 дни инвазирования

Plasmodium malariae

Признак

Наличие стадий в периферической крови

Пораженные эритроциты

Стадия кольца

Стадия лентовидного шизонта

Стадия меруляции

Гаметоциты

Описание

Обнаруживаются все стадии эритроцитарного цикла и гаметоциты

Не изменяются

Кольца размером 1/3-1/2 диаметра эритроцита, только по одному в клетке

Лентовидная форма

6-12 мерозоитов, расположенных в центре эритроцита

Округлой формы, появляются на 5 – 21 дни инвазирования

Профилактика малярии. Основными направлениями противомалярийнойпрофилактики являются:

1. Разрыв биоценотических связей в цепи плазмодий → комар → человек. Эти мероприятия способствуют превращению активного очага заболевания в не-активный. Неактивным считается очаг, в котором местные случаи малярии от-сутствуют в течение трех лет после регистрации последнего больного.

2. Личная профилактика людей, выезжающих в районы, где имеются очаги ма-лярии.

Профилактика малярии в очаге заболевания включает следующие мероприятия:

1. Выявление и лечение паразитоносителей как источников инвазии. История терапии малярии насчитывает более 350 лет. В 1640 г. испанцы завезли в Европу кору хинного дерева, которую индейцы Эквадора использовали в качестве противо-лихорадочного средства. Длительное время хинин – алкалоид коры хинного дерева (Cinchona) – оставался единственным средством лечения малярии. Современный арсенал противомалярийных препаратов позволяет блокировать эритроцитарную шизогонию (результат – предотвращаются приступы лихорадки), экзоэритроцитар-ную шизогонию (результат – уменьшается вероятность рецидивов заболевания) и разрушать циркулирующие гаметоциты (результат – нарушается циркуляция возбу-дителя в цепи хозяев).

2. Борьба с переносчиками малярийных плазмодиев включает проведение гидротехнических мероприятий, направленных на ликвидацию мест выплода маля-рийных комаров: осушение водоемов, дренаж болотистой местности, ликвидацию мелких водоемов на территории населенных пунктов. Эффективными, но экологиче-ски небезопасными, являются химические и физические методы борьбы с комарами. Использование химических реагентов, разливание нефти или других поверхностно-активных веществ, оказывающих губительное действие на личинки и куколки кома-ров, может негативно повлиять на других обитателей водоема.

Относительно экологически безопасными можно назвать лишь биологические методы борьбы: использование энтомопатогенных бактерий, разведение личинкояд-ных рыб – гамбузии, мальки белого амура; применение регуляторов развития, нару-шающих процессы метаморфоза насекомых.

3. Массовая химиопрофилактика людей, проживающих в очаге заболевания - прием противомалярийных препаратов. Личная профилактика малярии актуальна не только для людей, проживающих в очаге заболевания, но и для лиц, выезжающих в эти регионы на отдых или работу. В последнем случае рекомендуется начать химио-профилактику, т.е. прием лекарственных препаратов, за одну неделю до въезда в малярийный регион, продолжать прием препаратов в течение всего время пребыва-ния в очаге, а также в течение месяца после выезда.

Лейшмании Лейшмании являются возбудителями облигатно-трансмиссивных заболеваний

– лейшманиозов. Паразиты относятся к жгутиковым простейшим, а непосредствен-но род Leishmania включает довольно большое количество видов, которые обитают в различных районах Земного шара, имеют сходный жизненный цикл, а переносчи-ком возбудителей являются москиты рода Phlebotomus.

Распространение. С точки зрения распространенности заболевания выделя-ют лейшманиозы Старого Света и лейшманиозы Нового Света. Эти формы отлича-ются видами возбудителей, кругом резервуарных хозяев, видами москитов-пере-носчиков, сезонностью заболевания. Внутри каждой географической зоны лейшма-

ниозов в зависимости от места локализации паразита выделяют клинические фор-мы: кожный лейшманиоз, кожно-слизистый лейшманиоз, висцеральный лейшманиоз.

Таблица 1. Сравнительная характеристика лейшманиозов

Морфология и жизненный цикл. Цикл развития лейшманий происходит сосменой хозяев и чередованием жизненных стадий паразита.

В теле москита обитает жгутиковая (лептомонадная, промастиготная) стадия

А Б Фото 11. Лептомона А дная (А) и лейшманиальная стадии развития Б лейшманий

Фото 13. Лептомонадная (А) и лейшманиальная

Стадии развития лейшманий

Лейшманиозы относят к облигатно-трансмиссивным инвазиям, переносчики - кровососущие москиты рода Phlebotomus. Москиты заражаются при кровососании на больных людях или животных. В первые же сутки заглоченные лейшманиальные формы превращаются в лептомонадные, последние начинают делиться и через 6-8 дней накапливаются в глотке москита. При последующих кровососаниях паразиты через хоботок переносчика попадают в клетки кожи хозяина, затем проникают в кро-веносные сосуды и разносится по его организму. Окончательное место локализации паразита и клинические проявления заболевания зависят от вида лейшманий.

Укусы москитов вызывают сильный зуд, на коже появляются волдыри, люди лишаются аппетита, сна, может повышаться темпера-тура.

Являются специфическими переносчиками москитной лихорадки, кожного и висце-рального лейшманиозов.

Фото 12. Москит

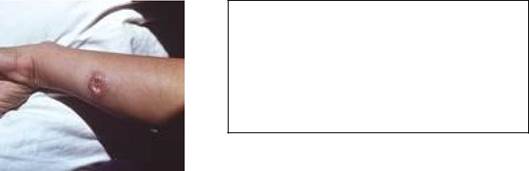

Кожный лейшманиоз Старого Света. При данной форме лейшманиоза пато-логический процесс развивается в коже. В зависимости от клинических особенностей кожный лейшманиоз подразделяют на остронекротизирующийся и поздноизъязвля-ющийся. Различия между формами представлены в таблице 2.

Лабораторная диагностика кожного лейшманиоза основана на обнаружении возбудителя в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Материал для исследо-вания получают соскабливанием скальпелем папул (бугорков) или краёв язв. В по-ложительных случаях обнаруживаются безжгутиковые (лейшманиальные) формы паразита, которые чаще располагаются внутри клеток, а при разрушении клеток – внеклеточно.

Фото 13. Кожный лейшманиоз

Язвы безболезненные, через 3 -12 месяцев наблюдаются спонтанное излечение с образованием грубого пигментированного шрама («печать дьявола»).

Дополнительно может быть использован метод получения культур лейшманий на питательных средах. При культивировании в жидких средах развиваются и накап-ливаются жгутиковые формы лейшманий.

Висцеральный лейшманиоз Старого Света. Возбудителем являетсяL. do-novani. Лейшмании после укуса москита с током крови разносятся по организму и проникают в клетки органов ретикулоэндотелиальной системы: печень, селезенка, лимфатические узлы, клетки костного мозга. В клетках этих органов лейшмании пре-вращаются в лейшманиальную форму.

Таблица 2. Сравнительная характеристика клинических форм кожного лейшманиоза

Инкубационный период длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В начальный период заболевания у больных появляется слабость, снижение аппе-тита, бледность. Очень часто отмечается повышение температуры. Лихорадочные приступы продолжаются, постепенно угасая, в течение 2-8 недель, а затем появля-ются вновь с нерегулярными интервалами. В разгар болезни у больных выявляется увеличение селезенки, печени, лимфатических узлов. В крови отмечается снижение содержания эритроцитов и лейкоцитов. При отсутствии лечения заболевание часто заканчивается летальным исходом.

Лабораторная диагностика висцерального лейшманиоза основана на микро-скопировании пунктатов костного мозга или лимфатических узлов.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; просмотров: 449; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.235.52 (0.012 с.) |