Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Научная основа ознакомления детей с природойСодержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

Николаева С. Н. Н 631 Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — 3-е изд., перераб.— М.: Издательский центр «Академия» В пособии, написанном в соответствии с авторской концепцией экологического воспитания дошкольников, раскрываются содержание и методы, конкретные педагогические технологии эколого-воспитательной работы с детьми разных возрастных групп. Особое внимание уделяется личностному развитию дошкольников в связи с экологическим воспитанием. Для студентов средних педагогических учебных заведений. Книга может быть полезна также студентам дошкольных факультетов педвузов, воспитателям детских садов.

© Николаева С.Н., 2005 © Образовательно-издательский центр «Академия», 2005 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2005 ПРЕДИСЛОВИЕ Экологическое состояние нашей планеты и тенденция его ухудшения требуют от ныне живущих людей понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней отношения. Экологические проблемы присущи всем материкам и государствам. Есть они и в России — свои в каждом регионе. Не понаслышке знают россияне о прогрессирующем ухудшении здоровья взрослых и детей. В результате загрязнения почвы, воды и воздуха люди питаются недоброкачественными продуктами, пьют плохую воду, дышат воздухом с большой примесью выхлопных газов. Экологические проблемы и необходимость их преодоления породили новое направление в образовании — экологическое. Каждому из нас важно понимать, как человек связан с природой и как зависит от нее, какие в природе существуют закономерности и почему человечество не имеет права их игнорировать. Два последних десятилетия — это период становления экологического образовательного пространства. Это время выработки новых понятий, таких, как «экологическое сознание», «экологическое мышление», «экологическая культура», «непрерывное экологическое образование», и в том числе понятия «экологическое воспитание дошкольников». В последнее время осуществляется поиск эффективных методов экологического образования, создаются технологии обучения и воспитания детей и молодежи. Это пособие — это авторский взгляд на проблему экологического воспитания детей дошкольного возраста, который сложился в результате длительных (более 30 лет) исследований и постоянной их апробации на практике в детских садах России. Оно снабжено приложениями, в которых представлены Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста и программа «Юный эколог». Новый вариант пособия содержит рисунки, которые существенно дополняют текст и делают методику наглядной и доступной для студентов. В данное издание включены новые разделы: «Программы экологического воспитания дошкольников», «Экологическое воспитание детей в повседневной жизни», «Экологическое воспитание детей в разновозрастной группе», а также аннотированный список литературы для студентов и преподавателей. Новое издание проиллюстрировано текстом поэмы французского поэта XVIII в. Жака Делиля «Сады»1. Фрагменты поэмы включены в разные, подходящие по содержанию, части пособия. Прекрасные стихи, воспевающие красоту природы одного из уголков нашей планеты, без сомнения окажут влияние на развитие экологического сознания будущих воспитателей маленьких детей. В целом учебное пособие соответствует стандарту «Методики экологического образования» для обучения студентов на дошкольном отделении педагогических колледжей.1 Цит. по: Делиль Жак. Сады. / Пер. с фр. И.Я. Шафаренко; Сост. Н.А.Жирмунская, Д.С.Лихачев, Ю.М.Лотман, И.Я.Шафаренко. — (Сер. «Литературные памятники»). — Л., 1988.

СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ Концепция — это система взглядов на какое-либо явление, система ведущих идей по определенному вопросу, глобальное его рассмотрение. Концепции — новые документы, появившиеся лишь в последнее время, с них начинается создание любого нового направления. Они определяют его цели, задачи, содержание, формы организации и другие значимые параметры. В 1989 году была создана первая Концепция воспитания детей дошкольного возраста, провозгласившая новый — личностно ориентированный — подход в педагогике. Концепция экологического воспитания дошкольников (Приложение 1) — это первая попытка сформулировать основные идеи и положения нового направления дошкольной педагогики. Она позволяет определять перспективы его развития, создавать конкретные программы и технологии, организовывать практическую деятельность различных дошкольных учреждений. Задание Прочитайте Концепцию экологического воспитания детей дошкольного возраста, подготовьтесь к обсуждению материала по следующим вопросам. 1. Сколько разделов в Концепции и как они называются? Какие ведущие идеи они в себе несут? 2. Что составляет сущность экологического воспитания детей? В чем 3. Каковы цель и задачи экологического воспитания? 4. Что важнее: усвоение экологических знаний или выработка отношения к природе? Могут ли категории «знания» и «отношение» обойтись друг без друга? 5. Что входит в понятие «показатели экологической воспитанности 6. Почему воспитатель должен стать носителем экологической куль 7. Какие методы являются значимыми в экологическом воспитании 8. Какое значение для экологического воспитания детей имеет система Задания 1. Сравните комплексные программы: «Типовую», «Истоки», «Детство», «Развитие». Выпишите в столбик: «задачи экологического воспитания», «знания о растениях», «знания о животных», «знания о неживой природе», «знания об экосистемах», представленные в каждой из Какая программа, на ваш взгляд, наиболее оптимальна? Какую вы возьмете программу для решения задач экологического воспитания дошкольников, если вам представится выбор? 2. Прочитайте программу экологического воспитания дошкольников а) Сколько разделов в программе? Чему посвящен каждый из них? б) В чем состоит экологический подход к знаниям о неживой природе (раздел 1)? Подтвердите свой ответ словами из программы. в) Как экологический подход реализуется в знаниях о растениях? г) В чем заключается экологичность знаний о животных (раздел 3)? д) Почему «рост и развитие животных и растений» выделены в специальный раздел? В чем состоит экологический подход к этим процессам? Процитируйте соответствующие места из программы. е) С какими экосистемами можно познакомить детей? Как растения ж) Какие аспекты взаимодействия человека с природой представлены в разделе 6? В чем состоит их экологичность? 3. Назовите две позиции, представленные в каждом подразделе. Что важнее: «знания» или «отношение»? Могут ли они обойтись друг без друга? Покажите, как экологическое знание помогает выработать правильное отношение (на собственном примере).

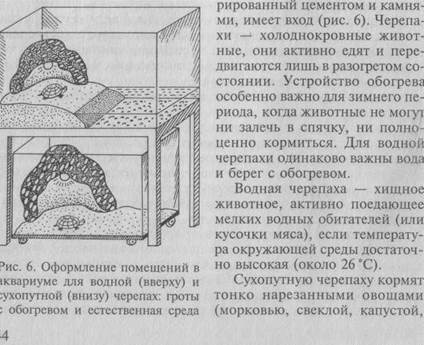

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯДОШКОЛЬНИКОВ РАЗВИВАЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА В ДОУ КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ Обустройство жизни черепах Степная черепаха — наземное растительноядное холоднокровное животное, водится в южных районах нашей страны, в степях и пустынях. К жизни в этих условиях черепаха хорошо приспособлена: она имеет маскировочные окраску и форму тела, панцирь для защиты от врагов, покрытие из твердых роговых чешуек на голове, хвосте и подошвах ног, которое также защищает ее тело. Ноги приспособлены к рытью грунта — повернуты в стороны и заканчиваются крепкими тупыми когтями. Большую неблагоприятную для них часть года — холодный и жаркий периоды — черепахи проводят под землей в спячке. Активными на поверхности они бывают с марта по июнь, когда условия благоприятны — жара умеренна, есть много сочной травы. В это время черепахи откладывают яйца в специально вырытые ямки. Отложив яйца, они закапывают их и утрамбовывают панцирем. О потомстве они больше не заботятся. Молодые черепашки вылупляются в конце лета — осенью, на поверхность они не вылезают, а зимуют под землей и выходят из своих убежищ лишь весной. Они маленькие, с мягким панцирем. У черепашек много врагов — лисы, шакалы, хищные птицы. Растут и развиваются черепашки очень медленно — лишь на 10-м году жизни они становятся взрослыми. Живут черепахи долго — 40 —50 лет. Сухопутные черепахи — неповоротливые животные, они медленно двигаются, роют грунт поочередно то одной передней ногой, то другой. Зубов у них нет, пищу они захватывают твердыми и острыми краями рта. На голове у черепахи маленькие глаза, ноздри и ушные отверстия черепах, расположенные на голове, прикрыты складками кожи — это приспособление для подземного обитания. Болотная черепаха, в отличие от сухопутной, — водное хищное животное. Обитает в средней полосе и на юге России. Водно-наземный образ жизни наложил отпечаток на строение болотной черепахи: у нее плоское тело, гладкий панцирь темно-оливкового или коричневатого цвета с ярко-желтыми крапинками. Голова вытянута, на ногах имеются плавательные перепонки, пальцы за- канчиваются острыми загнутыми когтями, хвост длиннее, чем у степной черепахи. Эти черепахи гораздо подвижнее и проворнее степных: по земле они двигаются быстрым шагом, почти бегом, в воде — хорошо плавают. Болотные черепахи живут в прудах, озерах, медленно текущих речках, каналах. Днем они активны: ищут в воде корм — личинок, насекомых, червей, улиток, лягушек; изредка ловят небольших рыб. Добычу хватают острыми (роговыми) краями рта (зубов нет), иногда помогают себе когтями. Активны днем, вылезают на берег и греются на солнце, далеко от воды не отходят. При малейшей опасности бросаются в воду и отсиживаются на глубине. Ночью спят на дне водоема, зимой впадают в спячку: зарываются в ил и спят так до марта —апреля. Откладывают яйца на суше так же, как степные черепахи. Растут и взрослеют долго, в неволе при хорошем уходе могут жить 20 — 30 лет. Этим животным целесообразно создать условия, напоминающие их естественную природную среду: уголок степи или пустыни — для сухопутной черепахи, уголок болота — для водной черепахи. Такие «уголки» лучше всего устроить в старом большом аквариуме; на дно кладут слой песчаной почвы, в нее высевают овес, который сначала прорастает, а затем без полива подсыхает. Для сухопутной черепахи в аквариуме устраивают грот-обогрев: в большой цветочный горшок, поставленный вверх дном, монтируют электролампу. Грот, деко-

картофелем), в летнее время добавляют траву, одуванчики. При обилии сочных кормов воду не ставят. Контрольные вопросы 1. Где и как в природе живет степная черепаха? Как она приспособлена к своему месту обитания? 2. Где и как в природе живет болотная черепаха? Как она приспособлена к своему месту обитания? 3. Чем различаются и чем похожи друг на друга степная и болотная черепахи? 4. Как надо создать «естественные условия» для сухопутной и водной черепах в неволе? Почему им нужен обогрев? Чем можно кормить? Задания 1. Найдите среди растений кабинета те, что описаны в таблице. Опре 2. На чистом листе бумаги нарисуйте большой прямоугольник — это Задание Сделайте рисунок или чертеж площадки природы с обозначением Всех объектов; изучите рисунок птичьего столба со всеми его деталями. 1 >пъясните, какую роль в экологическом воспитании дошкольников мо-i v I играть эти сооружения. 2.1.5. Создание и поддержание необходимых условий жизни для живых существ — главный метод экологического воспитания детей Совместная деятельность взрослых и детей в зеленой зоне ДОУ. Создание стационарной развивающей экологической среды в дошкольном учреждении — это непрерывный педагогический процесс, который включает организацию «экологичес-i их пространств», их совершенствование и коррекцию, ежедневное поддержание условий, необходимых для жизни всех i ивых существ. Такая постоянная деятельность является методом экологического воспитания: она приучает детей систематически думать и I» лльно заботиться о «братьях меньших» — растениях и животных, находящихся в одном жизненном пространстве с ними. Но юдом она становится лишь в том случае, если выполняется шместно взрослыми и детьми. Педагоги, которые все делают сами и не дают возможности дошкольникам наблюдать за животными и растениями и участво вать в мероприятиях по созданию нормальных условий для обита телей живых уголков, комнаты природы, участка, развивают i> детях равнодушие, черствость и невнимание к жизни как уникальной ценности. Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность в зеленой зоне детского сада, выращивание растений, забо та о взрослых животных и их потомстве могут принимать различ ные формы и проходить с разной степенью включенности и участия как взрослых, так и детей. Дошкольники могут стать участ никами этой деятельности через рассказ воспитателя о разных делал и событиях в ДОУ; через наблюдение деятельности взрослых и посредством своего практического участия. Например, в детском саду создается зимний сад. Крупномасштабные работы по его бла гоустройству, заполнение объектами природы производятся одними взрослыми без участия детей. Тем не менее старшие дошкольники могут стать участниками этого процесса, если воспитатель рассказывает о том, что строится в детском саду, каким замечательным будет зимний сад, кто в нем поселится и что в нем будет расти; время от времени показывает, как продвигаются дела. поясняет, зачем сделаны большие окна, зачем электрики повеси ли много ламп, почему поставлены высокие вольеры, а не ма ленькие клетки, и т.д. Дети напрямую не участвуют в устройстве зимнего сада, но уже являются участниками процесса: они в кур се событий и переживают за результат. На последнем этапе обору дования зимнего сада взрослые найдут дела, посильные для детей 5 — 7 лет, и они станут действительными участниками серьезного мероприятия. Во всех формах совместной деятельности наибольшее значение имеет отношение воспитателя к объекту деятельности, которое проявляется в его заинтересованном рассказе, переживаниях, оценках, объяснениях и правильных действиях. Взрослый своим поведением создает образец взаимодействия с природой, неравнодуш ного отношения к ней, демонстрирует необходимость и значимость всего того, что совершается на глазах у детей. Совместная деятель ность взрослых и дошкольников может осуществляться в любом «экологическом пространстве» в помещении и на участке детско го сада. Самая распространенная форма совместной деятельно сти — создание и поддержание условий, необходимых для обита телей группового уголка природы. В младшем дошкольном возрасте дети в совместной деятельно сти являются больше наблюдателями, чем исполнителями, и тем не менее именно в этом возрасте образец взаимодействия с при родой имеет решающее значение: ребята слышат и впитывают лас ковый разговор взрослого с животными и растениями, спокойные и ясные пояснения о том, что и как надо делать, видят действия воспитателя и охотно принимают в них участие. Например, пригласив двух —трех ребят участвовать в поливе комнатных растений, воспитатель говорит следующее: «Пойдемте со мной к окну, посмотрим на наши растения, поговорим с ними и польем их. (Подходят к окну.) Здравствуйте, цветочки! Как вы себя чувству- ете? Не замерзли, не засохли? Нет, все в порядке — вы зеленые, красивые. Посмотрите, какие хорошие у нас растения, как приятно на них глядеть! {Трогает землю в горшке.) Сухая земля, а ' ведь им нужна вода — они живые, без воды засохнут! Польем их». Воспитатель дает каждому ребенку в руки леечку, в которой налито немного воды, поливает их сам, приговаривая: «Огонек, мы нальем в твой горшок воды, пей, сколько хочешь, и расти даль-ше — мы будем тобой любоваться!» Участие детей в этой совмес-' тной деятельности заключается в том, что они слушают речь воспитателя, наблюдают его действия, держат лейки, подают и принимают их, вместе наполняют их водой и ставят на место. Воспи- татель на глазах у детей и вместе с ними заботится о растениях — это и есть образец взаимодействия с природой. Обучение малышей как дидактическая задача не стоит на первом плане, оно про-[ исходит само собой, естественно, в процессе совместной практической деятельности. С возрастом детей меняются функция воспитателя и степень самостоятельности дошкольников, но деятельность по-прежне- му остается совместной. В средней группе воспитатель и дети вы-с|упают в паре, но приоритет остается за взрослым, что выра-ется в формуле: «Я делаю — вы мне помогаете, вы мои помощники. Мы вместе заботимся о наших питомцах!» В старшем ' дошкольном возрасте самостоятельность детей интенсивно нарастает, и уже можно организовать дежурство ребят в уголке природы. Воспитатель и дети теперь меняются ролями: ребята I делают все необходимое сами, а воспитатель им помогает (при этомневажно, что помощь на первых порах может быть очень (большой). Обучение дошкольников этого возраста в совместной деятельности по созданию необходимых условий для растений и животных происходит косвенно — как помощь взрослого ребенку. Его можно обозначить формулой: «Вы делаете сами, а я вам помо-гаю. Я ваш помощник, я помогу сделать то, что пока у вас не получается». Воспитатель обязательно отмечает все достижения и самостоятельность детей, хвалит их уверенность и инициативу- Организация и методика проведения дежурств в уголке природы С детьми старшего дошкольного возраста. Методика проведения дежурств в уголке природы с детьми старшей группы заключается в следующем. 1. 2. Практическое выполнение всех операций по созданию нуж 3. Заключительное кратковременное наблюдение за животны Предварительный осмотр аквариума с рыбами, птиц в клетке и растений — очень важный момент методики. Во-первых, он позволяет воспитывать в детях истинно гуманное отношение ко всему живому: во время осмотра можно выявить, как выглядят и как себя чувствуют питомцы уголка природы, не случилось ли с ними чего, не заболели ли они. Во-вторых, именно осмотр условий, в которых находятся живые объекты в данный момент, позволяет определить набор трудовых операций, которые необходимо выполнить во время дежурства. Начальный осмотр заключает в себе экологическую сущность труда в природе, он делает его осмысленным и осознанным как для взрослого, так и для ребенка. «Экологическая формула» взаимосвязи живого объекта со средой обитания заключается в следующем: «Какие условия сейчас имеются — чего не хватает — что надо добавить и изменить». На первом этапе организации дежурств воспитатель сам показывает детям, как надо делать этот осмотр. Например: «Сначала давайте посмотрим на нашу канарейку — не заболела ли она, не произошло ли чего-нибудь плохого с ней за выходные дни. Все может случиться — фрамуга откроется от сильного ветра зимой, и в помещении станет холодно. Что будет тогда? Правильно, птица может заболеть простудой или воспалением легких и умереть. (Осматривает и приговаривает.) Канарейка хорошо себя чувствует: не нахохлилась, скачет по жердочке — все в порядке. Теперь мы с вами посмотрим, что у нее в клетке: что надо сменить, что вымыть, чего ей не хватает. Мы ее любим и сделаем все, чтобы было ей хорошо». Воспитатель осматривает клетку и поясняет: «Песок на дне весь в мусоре — просеем его, чтобы было чисто. Вода в поилке грязная и ее мало — нальем свежей. Зерна в кормушке совсем не осталось — насыплем нового, еще потрем ей морковки: она давно не ела витаминов». И только после этого воспитатель вместе с детьми начинает выполнять трудовые операции. Второй этап методики проведения дежурств традиционен — это реальные трудовые операции по улучшению условий жизни животных и растений. Они должны заключать в себе жизненную и педагогическую целесообразность: их выполнение должно прохо- дить с максимальным вниманием к живому существу, ради которого они делаются, и максимальным удобством для ребенка, их исполняющего. Именно поэтому необходимо подходящее оборудование: столик для приготовления кормов, щетки и совочки небольшого размера, чтобы маленькому ребенку было удобно и 1 легко выполнять работу, небьющиеся миски, банки, ведерки, небольшие безопасные ножи и т.д. Воспитатель учит детей выполнять все действия спокойно, не торопясь, осторожно, чтобы не напугать птиц, рыб, не сломать стебли или листья растений: «Дети, теперь мы достанем из клетки поилку, кормушку. Смотрите, как я делаю это — осторожно, спокойно и медленно, чтобы не напугать птичку, чтобы ей не было страшно от наших резких движений... Теперь выдвинем поддон, поставим его на столик и будем просеивать песок: соберем его совком в кучу, рядом поставим сито, переложим совком в него всю кучку и легко просеем. Смотрите, чистый песок оказался на поддоне, а весь мусор в сите. Разровняем песок и снова осторожно вдвинем поддон в клетку». И т.д. Во всех трудовых операциях главным остается живой объект, а сами операции имеют подчиненное значение. Третий этап методики (заключительный осмотр) позволяет увидеть целесообразность трудовых усилий. Дети наблюдают, как птица клюет зерно, купается в чистой воде, как рыбы поедают корм и. т.д. и видят, что всем обитателям стало лучше от того, что оделили дежурные. Это эмоциональное завершение совместной деятельности воспитателя и детей. Оно вселяет в них уверенность, рождает понимание важности реальной практической заботы о питомцах уголка природы, вызывает желание снова участвовать в этой деятельности. Организация дежурства в уголке природы предусматривает совместную деятельность одних и тех же ребят с воспитателем в течение нескольких дней (от 2 до 5). Оптимальным вариантом является дежурство трех детей три дня подряд. За это время 5 — 6-летние дошкольники способны понять смысл и значение обязательного ухода за живыми объектами природы, приобрести начальные практические навыки. Процесс организации дежурств с детьми старшей группы в течение учебного года можно условно поделить на три периода: начальный — осенние месяцы, средний — растягивается примерно на четыре месяца (декабрь — март) и завершающий (апрель и май). В эти периоды по-разному осуществляется совместная деятельность воспитателя с дежурными, происходит интенсификация самостоятельности ребят. Начальный период — дети впервые принимают участие в дежурстве, и воспитатель обучает их всему процессу. В совместной деятельности приоритет у воспитателя — он пол- HOCTbio включен в трудовые операции, все делает вместе с деть-73

5. Почему забота о живых существах, создание для них хороших условий — главный метод экологического воспитания детей? Задание Продумайте и опишите методику организации дежурств в уголке природы с детьми подготовительной группы. Опишите подробно, как будет проходить совместная деятельность воспитателя с дежурными, чем она будет отличаться от аналогичной деятельности в старшей группе. Задание для преподавателя Проведите со студентами практическое занятие, на котором они разработают новые циклы наблюдений. Студентов можно объединить в малые группы по 4 —5 человек, каждая из которых выполняет свое задание — составляет цикл о хорошо знакомом растении или животном. По истечении отведенного времени студенты зачитывают свои разработки. Организуется их обсуждение. 2.2.3. Требования к проведению наблюдений В повседневной жизни в течение учебного года в любой возрастной группе проводится много разнообразных наблюдений в природе. От организации и методических приемов, которые использует воспитатель, зависят усвоение детьми содержания наблюдений, развитие интереса к ним и желание добровольно в них участвовать. Организационно-методический аспект данной формы педагогического процесса можно представить в виде определенных требований, соблюдая которые воспитатель почувствует эффект в воспитании детей. Первое требование связано с пространственной организацией наблюдений. Это требование проистекает из того, что во время проведения наблюдений дети получают чувственную (сенсорную) информацию посредством восприятия объектов природы с помощью зрения, слуха, обоняния, тактильных и кинестетических ощущений. Такое восприятие предметов и явлений природы возможно лишь при непосредственном контакте с ними, что является оптимальным условием проведения наблюдений. Ребенок должен сам видеть объект и все, что с ним происходит, слышать звуки, исходящие от него, иметь возможность почувствовать его запах. В тех случаях, когда объект природы можно трогать, брать в руки, ребенок должен иметь возможность тактильно-кинестетического обследования, чтобы ощутить характер его поверхности, форму, температуру и тяжесть, т.е. самостоятельно получить сенсорную информацию об объекте. Педагогическое требование к пространственной организации наблюдения заключается в том, чтобы любой объект природы был максимально доступен для восприятия всем детям. В каждом конкретном случае воспитатель продумывает, сколько детей одновременно могут участвовать в наблюдении, как их расположить (поставить, посадить), чтобы все они находились в одном ряду, что позволяет быть в непосредственном контакте с объектом природы, воспринимать его наилучшим образом. Вдоль грядки или клумбы можно расположить в один ряд много детей — половину или даже всю группу. В этом случае каждый из них сможет спокойно рассмотреть любое растение, потрогать и понюхать его, выполнить необходимые практические действия. Около аквариума, наоборот, встать в один ряд могут не более 3 — 5 детей. Хорошим подспорьем в организации наблюдений является раздаточный материал: овощи, фрукты, ветки, перья, семена, шишки и пр. Дети могут брать их в руки и обследовать в индивидуальном порядке. Одни и те же наблюдения с небольшим количеством де-i тей можно повторять несколько раз, чтобы одно и то же содержание было усвоено всеми или большинством дошкольников группы. В практике общения взрослых с детьми самостоятельное получение сенсорной информации нередко подменяется словесной информацией: воспитатели рассказывают об объекте природы вме-i сто того, чтобы организовать его непосредственное восприятие детьми. Словесная информация — это совсем иная форма познания окружающего мира, она трудна для маленького ребенка, так как связана со способностями к абстракции, высшим формам мышления, которые в этом возрасте развиты недостаточно. Воспитатель словесно обозначает то, что видят дети, но слово должно идти вслед за чувственным восприятием — только в этом случае у ребенка формируется полноценное знание. Второе требование связано с временным параметром наблюдения: рассматривание, восприятие любых объектов и явлений природы должны быть непродолжительными. Это требование определяется тем, что наблюдение — это психическая интеллектуальная деятельность, требующая сосредоточенного внимания, волевого усилия и умственного напряжения. Во время наблюдения нельзя играть, манипулировать предметами, разговаривать. Такая деятельность трудна дошкольникам, причем чем мень- \ ше дети, тем им тяжелее участвовать в наблюдении в силу недостаточно развитой произвольности всех психических процессов. I Третье требование связано со структурой наблюдений. Каждое из них имеет начало, основную часть и конец. Функции трех структурных компонентов различны. Правильное их понимание и проведение помогут воспитателю добиться общего положительного педагогического эффекта. Начало наблюдения решает достаточно трудную задачу — собрать детей и сконцентрировать их внимание. Приемы, которыми пользуется воспитатель в этот момент, не должны быть слишком яркими, необычными, чтобы само наблюдение не показалось скучным. Нецелесообразно использовать игрушки, сюрпризные моменты, неожиданные эффекты — все это может вызвать сильные эмоции и помешать наблюдению, так как эмоциональное состояние детей не позволит им включиться в интенсивную умственную работу. Наилучшими являются словесные и действенные приемы, которые могут вызвать легкие положительные эмоции и готовность внимать воспитателю. Это может быть призыв посмотреть вместе что-то интересное, новое, чего дети еще не знают. Дошкольники восприимчивы к ласковому тону, интригующей интонации, поэтому охотно следуют за воспитателем. Например, взрослый может загадать загадку-описание или загадку-действие о предмете наблюдения: «Пойдемте со мной смотреть что-то интересное! А вот что смотреть — я вам покажу руками, а вы отгадайте». Воспитатель движением рук изображает рыбку (ее форму, как она плавает). Этого достаточно, чтобы небольшая группа детей пошла за воспитателем к аквариуму. В другой раз воспитатель предлагает показать руками рыбку, ее движения в воде. Или просто говорит: «Дети, подойдите, пожалуйста, — мне нужно у вас спросить что-то интересное. {Интригующая пауза.) Мы уже несколько раз смотрели на наших ры бок, а что мы про них знаем? {Ответы.) Оказывается, мы не вес знаем!» Затем воспитатель ставит цель нового наблюдения. Вторая часть наблюдения является основной. Задача вое питателя — использовать приемы, которые обеспечат детям самостоятельное получение сенсорной информации и реализацию задуманного содержания наблюдения. Педагог предлагает посмот реть внимательно на объект и начинает задавать вопросы. После каждого вопроса должна быть пауза в 2—3 с. Секунды молчания и тишины — главный момент в наблюдении: они позволяют детям сосредоточиться в поиске ответа на вопрос. Это и есть время самостоятельного получения информации. Дети удобно расположены, находятся в хорошем контакте с объектом, поэтому они сразу и с удовольствием включаются в поиск правильного ответа. Дождавшись высказываний большинства ребят, воспитатель реагирует на них: подтверждает правильную информацию, хвалит тех, кто нашел верные ответы. В случае неудачного ответа педагог не спешит делать пояснение, а задает новые вопросы — уточняющие, по-другому сформулированные. Большое значение имеет похвала за самостоятельный поиск информации, она вызывает радость и мобилизует детей на продолжение наблюдений. Основная часть наблюдения должна быть цельной, единой. Ее нельзя прерывать длительными пояснениями, рассказом, не имеющим отношения к наблюдению, отвлекать детей стихами, загадками, играми. Воспитатель знает, как трудно им сосредоточиться и работать умственно. Единственное, что может усилить наблюдение, помочь в усвоении его содержания, — это правильно найденные и включенные в него действия и движения, которые выполняют сами дети. Двигательная активность снимает напряжение, но не выводит из содержательного пространства. Это могут быть самые различные моделирующие движения. Например, дети наблюдают за тем, как рыба поедает корм. Воспитатель говорит: «Посмотрите, как она открывает рот и хватает корм. {Через пару секунд.) Теперь сами покажите ртом, как рыбка ест. (Дети изображают.) Снова посмотрите на нее — это интересно». Или, наблюдая с дошкольниками за функцией глаз рыбы или птицы, воспитатель предлагает несколько раз закрыть 1лаза, открыть их, и спрашивает, что происходит с ними, когда глаза закрыты. Такие простые действия помогают понять содержание наблюдения, облегчают его. Наблюдая с детьми за тем, как птица сидит на жердочке, как она хватает ее и легко удерживается на ней, воспитатель может предложить детям ухватиться за палку, заранее подготовленную к наблюдению, и просить их подержать ее двумя способами — всеми пятью пальцами вперед, а потом — четырьмя вперед, а одним назад. Затем он выясняет, как удобнее держать палку. Предлагает снова посмотреть на птицу, ее лапки, пальцы и объяснить, почему у нее один палец направлен назад, а остальные вперед (у попугая два вперед и два назад). Выясняя, например, на какой жердочке птичке удобнее сидеть в клетке, воспитатель предлагает детям подержаться сначала за толстую палку, затем за очень тонкую (для птицы имеет значение толщина жердочки — ведь она даже спит, сидя на ней). Таким образом, наблюдение, удачно сопряженное с практическими действиями, помогает детям понять тон- кие приспособительные механизмы живых существ, облегчает получение ими нужной информации. Завершение наблюдения должно быть эмоциональным, чтобы дети после него находились в хорошем настроении. Тогда в следующий раз они сами захотят наблюдать за животными и растениями, без каких-либо действий со стороны взрослого. В конце наблюдения воспитатель читает стихи, поет песни, играет, загадывает загадки — и все это по поводу наблюдения. Например, дети наблюдали за тем, как плавает золотая рыбка в аквариуме. В конце воспитатель предлагает всем вместе спеть песенку «Рыбка плавает в водице, рыбке весело играть...» Четвертое требование относится к той стороне организации наблюдения, которая может обеспечить осуществление содержания. Это требование проистекает из знания и учета биологических особенностей живых сущ

|

||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 2323; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.28 (0.019 с.) |

Осмотр обитателей уголка природы и выявление: а) их само

Осмотр обитателей уголка природы и выявление: а) их само

Следовательно, продолжительность наблюдений в повседневной жизни за растениями, животными, явлениями неживой природы необходимо ограничить 3 — 10 мин — это оптимальное время для интенсивной умственной деятельности детей, для сосредоточения внимания и самостоятельного получения и усвоения ими небольшого объема информации. Дети должны начать и завершить наблюдение в положительном эмоциональном состоянии, без умственного утомления — в этом заключаются успех и воспитательно-образовательная эффективность этого мероприятия.

Следовательно, продолжительность наблюдений в повседневной жизни за растениями, животными, явлениями неживой природы необходимо ограничить 3 — 10 мин — это оптимальное время для интенсивной умственной деятельности детей, для сосредоточения внимания и самостоятельного получения и усвоения ими небольшого объема информации. Дети должны начать и завершить наблюдение в положительном эмоциональном состоянии, без умственного утомления — в этом заключаются успех и воспитательно-образовательная эффективность этого мероприятия.