Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Ранняя схоластика IX—XII вв.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

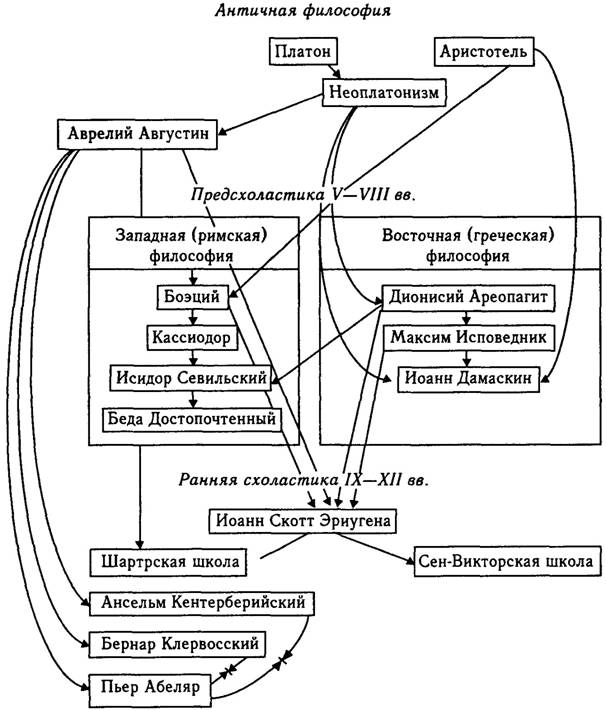

Поиск на нашем сайте IX—XII вв. — это время становления в Европе национальных государств и их культуры. В конце XI в. начинается эпоха Крестовых походов, которые позволили европейцам близко познакомиться с философией мусульманского мира (как мусульманской, так и еврейской), а через них — и с античной философией. Это дало мощный толчок для развития европейской культуры и философии, так что XII в. иногда условно называют «первым Ренессансом». В XII же веке в Европе появляются первые университеты, которые в дальнейшем станут центрами развития философской и научной мысли. В IX в. жил и работал один из наиболее интересных философов раннего периода — Эриугена, создавший свой оригинальный синтез идей неоплатонизма с христианским вероучением. Однако систематическое развитие схоластики началось только в XI в. Один из наиболее замечательных философов этого периода — Ансельм Кентерберийский, который первым попытался дать рациональные доказательства бытия Бога. Важным этапом в развитии схоластики стала деятельность Шартрской и Сен-Викторской школ. Основоположником Шартрской школы принято считать епископа Фульбера (умер в 1028 г.). Но ее расцвет приходится на XII в. и связан с именами братьев Бернара и Тьерри Шартрских, Гильома из Конша и др. Шартрская школа развивала в основном идеи платонизма. Имена вещей понимались как связанные с сущностью обозначаемых объектов. Эта связь объяснялась тем, что и множество конкретных объектов, и множество их имен считались происходящими от соответствующих универсалий (идей). Сен-Викторская школа 1 была основана Гильомом из Шампо в XI в., а ее крупнейший представитель — Гуго Сен-Викторский (1096—1141). 1 Свое название эта школа получила потому, что существовала при Сен-Викторском аббатстве в Париже. Для деятельности этой школы характерен мистицизм. В своей работе «Дидаскалион» Гуго Сен-Викторский трактует видимый, чувственно воспринимаемый мир как знак невидимого мира: «Весь этот мир нечто вроде книги, написанной перстом Божьим». Крупнейшим философом XII в. был Пьер Абеляр (1079—1142). Схема 69. Ранний период западноевропейской схоластики

Иоанн Скотт Эриугена (Iohannes Scottus Eriugena) Биографические сведения. Иоанн Скотт Эриугена (810—877) был первым крупным западноевропейским философом IX в. Шотландец1 по происхождению, он значительную часть своей жизни провел в Париже, куда был приглашен для перевода с греческого языка на латынь Ареопагитик, автором которых считался Дионисий Ареопагит2. Основные труды. Эриугена не только перевел Ареопагитики, но и написал к ним комментарии, кроме того, ему принадлежат комментарии к ряду работ Максима Исповедника (крупнейшего византийского комментатора Ареопагитик), а также к работам Григория Нисского, Августина и Боэция. Главные его произведения — «О божественном предопределении» и «О разделении природы». Оба эти произведения были осуждены церковью, первое — еще при жизни Эриугены в 855 г., второе — в начале XIII в. Некоторые работы Эриугены были в 1684 г. внесены Ватиканом в «Индекс запрещенных книг». Философские воззрения. Проблема знания и веры. Эриугена утверждал, что «истинный авторитет не противоречит правильному разуму, так же как правильный разум — истинному авторитету», поскольку «оба они проистекают из одного и того же источника, а именно из божественной мудрости»3. Но при этом разум является первичным, и «авторитет рождается из истинного разума, но разум никогда не рождается из авторитета». Проблема универсалий. В решении проблемы универсалий Эриугена стоял на позиции реализма. Он считал, что роды и виды, т.е. понятия большей и меньшей степени общности, существуют реально. При этом каждый род целиком и полностью содержится в своих видах, т.е. род «четвероногое» содержится в видах «собака», «кошка», «корова» и т.д. А каждый вид полностью содержится в конкретных вещах, т.е. вид «кошка» содержится во всех конкретных кошках. Роды и виды предшествуют конкретным вещам, как вторая природа — третьей, и только их существование является действительно реальным. Онтология. Онтология Эриугены строится на базе неоплатонизма и Ареопагитик, в ней также явно прослеживаются идеи пантеизма, поскольку утверждается единство Бога и его творения. По мнению Эриугены, Бог открывается людям как природа четырех типов (схема 70). Судьба учения. Эриугена оказал громадное влияние на всю культуру своего времени, а его философские и богословские идеи повлияли на дальнейшее развитие средневековой философии, и прежде всего платонизма. В эпоху Возрождения его идеи способствовали становлению пантеизма. 1 «Скотт» переводится как «шотландец». 2 Сейчас его принято называть Псевдо-Дионисий Ареопагит. 3 Антология мировой философии: В 4 т. М., 1969. Т. 1. С. 788. Схема 70. Четверичная природа, по Эриугене

Схема 71. Эриугена: истоки и влияние

Ансельм Кентерберийский (Anselmus Cantuariensis) Биографические сведения. Ансельм д'Аоста (1033— 1109) был родом из знатной семьи, после смерти матери оставил свой дом и несколько лет скитался по различным монастырям Франции, в 1060 г принял монашеский обет, с 1093 г. — епископ Кентерберийский. Основные труды «Монологион», «Прослогион», «О грамотном», «Об истине», «О свободном выборе», «О падении диавола», «О Троице», «О воплощении Слова»1 1 Часть из них переведена на русский язык, см Ансельм Кентерберийский Сочинения М.,1995 Философские воззрения. Проблема универсалий. В решении проблемы универсалий Ансельм стоял на позиции крайнего реализма, т.е. считал, что универсалии имеют самостоятельное существование вне конкретных вещей и до них — в уме Бога. И тот, кто не признает реального существования универсалий (таких, как «человек», «бык», «лошадь»), кто не понимает, как разные люди связаны с одним «человеком», тот никогда не поймет и того, как единый Бог может существовать в трех лицах. Все то, что существует в мире, сотворено Богом в соответствии с идеями, имеющимися в его уме. Эти идеи являются мыслями Бога и потому вечны. Творение мира и всех вещей в них было совершено посредством Божественного Слова. Слова человеческого языка отличны от Божественного, но, тем не менее, существует определенная связь между названиями вещей (именами), понятиями о вещах в нашем сознании (универсалиями) и самими конкретными вещами, существующими в реальности. Проблема знания и веры. Человек обладает разумом и верой. Высшая истина воплощена в Откровении и дается человеку через веру, разум нужен человеку в первую очередь для того, чтобы глубже понимать истины веры. Отсюда знаменитый лозунг Ансельма, повторенный им вслед за Августином: «Верю, чтобы понимать!». Отсюда же стремление к рациональному истолкованию Откровения, воплотившееся в попытках доказать существование Бога, триединство Божие и т.д. Доказательства существования Бога. Разработанные Ансельмом четыре доказательства существования Бога делятся на апостериорные и априорные. Четыре апостериорных (после опытных, основанных на опыте) доказательства приводятся в работе «Монологион», в них существование Бога как причины доказывается исходя из видимых нами следствий. Априорное (до опытное) доказательство было сформулировано в работе «Прослогион», оно получило название «онтологического аргумента». Доказательства Ансельма вызвали ряд возражений (в том числе и при его жизни). Фома Аквинский отверг онтологический аргумент, но признал силу апостериорных доказательств. В Новое время Декарт и Лейбниц в новой форме возродили онтологический аргумент, Кант выступил против него и т.д. Судьба учения. Работы Ансельма Кентерберийского во многом определили проблематику и методы рассуждения средневековой схоластики. Его часто называют «отцом схоластики», поскольку он оказал значительное влияние на ее формирование. Особое значение для истории философии имели его попытки рационального доказательства бытия Бога.

1 Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. С. 40—41. 2 Там же, с. 41. 3 Там же, с. 128—129. Пьер Абеляр (Petrus Abailardus) Биографические сведения: Пьер Абеляр (1079— 1142) — французский философ, теолог, писатель и поэт. Происходил из дворянской семьи, отказался от поместья в пользу младших братьев и отправился учиться в Париж. Учился у Росцелина и Гильома из Шампо. В 1113 г. основал свою собственную школу в Париже, где преподавал с большим успехом. В 1114—1118 гг. возглавлял кафедру школы Нотр-Дам, на базе которой несколько позднее возник Французский университет. К этому же периоду относится трагическая история его любви к Элоизе, закончившаяся его пострижением в монахи. В последующие годы Абеляр жил в различных монастырях и преподавал в разных местах. В 1121 г. церковный собор в Суассоне осудил тезисы Абеляра по поводу Святой Троицы и заставил его сжечь свой трактат. В 1140 г. собор в Сансе осудил взгляды Абеляра относительно роли разума в познании христианских истин. Абеляр отправился в Рим с апелляцией к папе, но по дороге заболел и умер. Основные труды. «История моих бедствий» (автобиография), «Христианская теология», «Введение в теологию», «О божественном единстве и троичности», «Да и нет» (сборник противоречивых цитат из Библии и трудов отцов церкви по теологическим проблемам), «Диалог между философом, иудеем и христианином», а также «Глоссы» (комментарии) к трудам Боэция и Порфирия, которые, в свою очередь, представляли собой комментарии к работам Аристотеля по логике. Философские воззрения. Проблема универсалий. В решении проблемы универсалий Абеляр выступал как против крайнего реализма Гильома из Шампо, так и против крайнего номинализма Росцелина, сформулировав свое собственное учение, получившее название концептуализма. Согласно этому учению реально существуют только конкретные единичные вещи, но не универсалии. Однако универсалии обладают определенным существованием как понятия (концепты) в уме человека. Они возникают на базе чувственного восприятия единичных вещей благодаря абстрагирующей деятельности ума, который способен выделять общие свойства множества конкретных вещей. Тем самым человеческий ум оказывается способным хотя бы в смутном виде схватить форму вещей, отделенную от материи. В чистом виде эти формы или идеи существуют только в Божественном уме. Проблема знания и веры. Исходным пунктом любого исследования Абеляр считал сомнение, и дело ученого состоит в том, чтобы, следуя путем разума, перейти от сомнения к истине. Это возможно только при последовательном и правильном применении диалектики (логики). Диалектический разум — это разум вопрошающий, находящийся в постоянном поиске, подвергающий сомнению даже утверждения Священного Писания, но с целью более глубокого его понимания. Диалектический разум, возвышающийся над обычным человеческим разумом, стремится приблизиться к Божественному Логосу. И поэтому диалектический разум способен осознать некоторые христианские истины, которые обычному разуму кажутся абсурдными (например, триединство Бога). Таким образом, разум является основой веры, отсюда знаменитый тезис Абеляра: «Понимаю, чтобы верить!» («Intelligo ut credam»). Разум не является слугой теологии, у него имеются собственные методы и цели. Но, в конечном счете, деятельность разума, все его достижения служат более глубокому пониманию истин веры. Судьба учения. Философские идеи Абеляра во многом способствовали становлению рационализма в европейской философии. Схема 72. Абеляр: три вида разума

Зрелая (высокая) схоластика Период развития зрелой, или высокой, схоластики (XIII в.) характеризуется следующими особенностями. Во-первых, основными центрами развития европейской схоластики становятся в это время университеты, их философские факультеты (называвшиеся тогда артистическими факультетами искусств). Но подавляющее большинство философов (как и ученых вообще) было клириками, а чаще всего — монахами. Ведущее место в развитии науки и философии зрелого и позднего Средневековья занимали представители двух нищенствующих орденов — доминиканцев и францисканцев, возникших в начале XIII в. Во-вторых, на развитие зрелой схоластики большое влияние оказали византийская, мусульманская и еврейская средневековая философия, знакомство с которыми произошло в значительной степени благодаря Крестовым походам и деятельности переводческих центров, прежде всего в Толедо. И, в-третьих, если в V—XII вв. ведущим течением в европейской философии был платонизм (неоплатонизм), то начиная с XIII в. и до конца Средневековья доминирующим становится аристотелизм (перипатетизм), хотя для ряда философов-францисканцев (Александра Гэльского, Бонавентуры, Дунса Скота) было характерно стремление создать сплав неоплатонизма с аристотелизмом на базе христианского мировоззрения. Схема 73. Зрелая, или высокая, схоластика

Еще в начале XIII в. отношение к Аристотелю было крайне отрицательное. Так, в 1209 г. Парижский собор постановил, чтобы никто — под страхом отлучения — не смел читать, переписывать или хранить работы Аристотеля. Но уже Александр Гэльский (1170—1245) активно использовал различные идеи и аргументы Аристотеля для обоснования своих теологических рассуждений. Отдельные идеи Аристотеля нашли свое воплощение и в работах генерала францисканского ордена Иоанна Фиданца (1221 —1274) по прозвищу Бонавентура, хотя в целом его учение ближе к неоплатонизму. Первым крупным представителем собственно схоластического аристотелизма можно считать доминиканца Альберта Больштедта (1193—1280), прозванного Великим. Вершиной средневекового перипатетизма является томизм — учение Фомы Аквинского (1225—1274). Томизму противостоял аверроизм в лице Сигера Брабантского (ум. в 1282 г.). Крупнейшими философами этого периода были также францисканцы Роджер Бэкон (1210/ 1214—1292) и Дунс Скот (1270—1308). Фома Аквинский (Thomas Aquinas) Биографические сведения. Фома (Тома) Аквинский (1221—1274), или Аквинат, как его часто называют, был сыном Ландольфо графа Аквинского. Учился Фома сначала в аббатстве Монте Кассино, а затем в университете в Неаполе. В 1244 г. он вступил в орден доминиканцев, в следующем году отправился в Парижский университет, где учился у Альберта Больштедта (Великого), затем вслед за Альбертом отправился в Кёльнский университет. В 1252 г. Фома возвратился в Париж, где стал бакалавром, потом магистром, а затем и доктором теологии (1257). В Париже он преподавал до 1259 г. и здесь же написал ряд работ. Позднее, следуя традиции ордена доминиканцев, он несколько лет странствовал по Европе, посетив все крупнейшие университеты. Вскоре его опять пригласили в Париж для борьбы с аверроистами во главе с Сигером Брабантским. В 1274 г. Аквинский умер в монастыре Фоссануове в Южной Италии. Фома был крупнейшим систематизатором ортодоксальной схоластики и создателем собственного учения (томизма), представляющего собой последовательный и систематический синтез идей Аристотеля и христианского вероучения. Фома Аквинский получил почетное прозвище Ангельский доктор. Основные труды. «Сумма против язычников», «Сумма теологии» (не окончена), «О спорных вопросах истины», комментарии к работе Боэция «О Троице», «О вечности мира», «О единстве теологического интеллекта». Все работы написаны на латыни. Философские воззрения. Проблема знания и веры. Знание и вера, разум и Откровение находятся в состоянии гармонии, дополняют друг друга и не противоречат друг другу. Говоря о религиозных истинах, полученных человеком через Откровение, Фома подчеркивает, что некоторые из них, например о триединстве Бога, не доступны для человеческого разума; в этом случае человек может только верить. Другие же истины, скажем, о том, что Бог существует, вполне доступны разуму, и с помощью нашего разума мы можем их анализировать и доказывать (схема 74). Но в то же время разум может ошибаться, и когда философские идеи противоречат Откровению, то, значит, философы не правы. Проблема универсалий. В решении проблемы универсалий Фома придерживался позиции умеренного реализма, принимая троякое существование универсалий: 1) до конкретных вещей (ante rem) — в уме Бога; 2) в конкретных вещах (in re); 3) после конкретных вещей (post rem) — в уме человека. Понятие «универсалий» по сути дела сливается у Фомы с аристотелевским понятием «формы»; универсалии (как и формы) трактуются как сущности соответствующих вещей. Но не каждая сущность обладает существованием в реальности. Только для Бога его сущность и существование совпадают, для воплощения же в действительности любой иной сущности необходим совершаемый Богом акт творения, в котором сущность получает существование (бытийный акт). Онтология. В основе томизма лежит отождествление аристотелевской Первоформы1 и христианского (ветхозаветного) Бога — создателя мира. При этом на смену аристотелевскому дуализму, в котором материя является вечной и несотворимой, приходит идеалистический монизм, где материя, природа есть результат творения Богом «из ничего». В томизме сохраняется аристотелевское противопоставление потенциального (возможного) и актуального (действительного), но оно получает специфическую трактовку. Абсолютно актуальным является только Бог (для которого совпадает сущность и существование). Потенциальное есть неустановившееся, изменяющееся, незавершенное и тем самым несовершенное. Истинность всякого сущего зависит от степени обладаемого им бытия, получаемого от Бога и, значит, от степени его участия в божественном. Сотворенный мир — это воплощение божественного проекта; и поскольку Бог благ, то все сущее (существующее) также является благом. Все то, что человек считает злом, есть только недостаток, неполнота бытия и тем самым добра. Антропология. В соответствии со средневековыми воззрениями человек понимался как соединение материального тела и нематериальной души. Фома утверждал, что свое завершающее осуществление индивидуальная человеческая душа получает только при соединении с телом и благодаря этому соединению. В частности, только при этом Может в полной мере действовать разум (интеллект) — «могуществен- 1 Напомним, что у Аристотеля Первоформа = Перводвигатель = Первопричина = = Высшая цель = Мировой Ум; см. с. 99. нейшая природа человека». Эту идею он отстаивал в борьбе с аверроистами, которые утверждали существование безличностной коллективной души у всех разумных существ, и с платониками-августианцами, которые вслед за Платоном считали тело «темницей» для души. Доказательства бытия Бога. Аквинат разработал пять доказательств бытия Бога, в которых он исходит из человеческого опыта и наблюдения за действительностью. При этом он часто опирается на рассуждения Аристотеля: в частности, как и Аристотель, не признает «дурную бесконечность».

Схема 74. Доказательства бытия Бога

Космологическое, каузальное и телеологическое доказательства могут быть графически проиллюстрированы системой концентрических кругов, где центральный обозначает Землю, а наружный круг соответствует Перводвигателю. Эта схема, отображавшая аристотелевскую картину мира, использовалась еще в античности (см. с. 100). Судьба учения. Через четыре года после смерти Фомы Аквинского (т.е. в 1278 г.) орден доминиканцев признал томизм своей официальной философией. В 1323 г. католическая церковь канонизировала Фому, причислив его к лику святых; в 1567 г. он был признан пятым отцом церкви1. В 1879 г. энцикликой папы Льва XIIIтомизм был провозглашен официальным учением католической церкви, в XIX—XXвв. на базе томизма вырос неотомизм — одно из течений современной западной философии. В настоящее время среди специалистов в области истории философии Фома Аквинский единодушно признается крупнейшим представителем средневековой европейской схоластики. 1 Четыре предшествующих отца церкви, признанные таковыми католической церковью ранее (в 1298 г.), указаны в схеме 42 на с. 139. Схема 75. Фома Аквинский: истоки и влияние

Роджер Бэкон Биографические сведения. Роджер Бэкон (1214—(Roger Bacon) 1292) — английский философ-францисканец. Образование получил в Оксфорде, после этого около шести лет преподавал в Париже, примерно в 1252 г. вернулся в Англию. В 1278 г., попав в немилость к генералу ордена францисканцев, оказался в тюрьме, откуда вышел незадолго до смерти. Его прозвище было Удивительный доктор. Основные труды. «Большое сочинение» («Opus maius»), «Малое сочинение» («Opus minus»), «Третье сочинение» («Opus tertium»). Все они были написаны на латыни, два последних сохранились только в отрывках. Философские воззрения. Проблема знания и веры. Наука и религия не противоречат друг другу, главная цель философии состоит в возможном обосновании веры. Так как в настоящее время чудес не бывает, то для обращения неверных и еретиков остается только путь рационального (философского) доказательства и обоснования истины. Гносеология. По мнению Р. Бэкона, истина — это дитя времени, а наука — дочь не одного или двоих ученых, а всего человечества. Поэтому каждое новое поколение людей должно исправлять ошибки, совершенные предыдущими поколениями. Р. Бэкон выявляет основные причины людского невежества, являющиеся препятствием на пути к истине (табл. 48). Таблица 48. Причины людского невежества

«От этой смертоносной чумы происходят все бедствия человеческого рода, ибо из-за этого остаются непознанными полезнейшие, величайшие и прекраснейшие свидетельства мудрости и тайны всех наук и искусств. Но еще хуже то, что люди, слепые от мрака этих четырех препятствий, не ощущают собственного невежества, а со всем тщанием обороняют и защищают его, поскольку не находят от него лекарства. А самое худшее — то, что, погрузившись в глубочайший мрак заблуждений, они полагают, что находятся в полном свете истины»1. 1 Антология мировой философии: В 4 т. М., 1979. Т. 1. С. 863. Преклоняясь перед Аристотелем и считая его самым совершенным среди людей, Р. Бэкон тем не менее утверждает, что и после Философа (Аристотеля) развитие науки продолжается. По мнению Р. Бэкона, имеются три источника познания: авторитет, аргументация (логический вывод) и эксперимент, основанный на опыте. Авторитет без доказательства недостаточен. Что касается логического вывода, то сам по себе он тоже недостаточен, если не опирается на опыт, так как невозможно отличить софизм от доказательства. «Выше всех умозрительных знаний и искусств стоит умение производить опыты, и эта наука — царица всех наук», — писал Р. Бэкон1. Он выделяет два вида опыта: внутренний и внешний. Внутренний опыт человек получает через Божественное Откровение, через него мы приходим к постижению сверхприродного, божественного. Внешний опыт мы получаем через органы чувств, через него мы приходим к познанию природных истин. Именно на этом опыте должны основываться все науки. Особое место среди всех наук Бэкон отводит математике. Он отмечает, что теологи иногда даже считают эту науку подозрительной, поскольку «она имела несчастье быть неизвестной отцам церкви»2, тем не менее она очень важна и полезна. Практическая польза, которую может принести наука, — это то, что Р. Бэкон ценит выше всего. Интересно, что Р. Бэкон попытался дать астрологическое (естественнонаучное по тому времени) объяснение возникновению религий. Он выделяет несколько известных ему религий: христианство, иудаизм, ислам, халдейскую религию (по-видимому, зороастризм) и т.д. И объясняет их происхождение определенным положением звезд и планет. В частности, возникновение христианства он связывал с определенным соединением Юпитера и Меркурия. Судьба учения. Бэкон не оказал особого влияния на современников, но его высоко оценила наука Нового времени. Р. Бэкона можно считать предтечей экспериментального метода, на котором построена вся современная наука. Целью всех наук он считал увеличение власти человека над природой. И именно ему принадлежит знаменитый лозунг: «Знание — сила». 1 Цит. по: История философии. М., 1941. С. 472. 2 Там же, с. 472 Таблица 49. Науки, их предмет и польза

Схема 76. Роджер Бэкон: пути познания

Дунс Скот (Duns Scotus) Биографические сведения. Иоанн Дунс Скот (1270—1308) родился в деревне Дунс в Шотландии. В 12 лет вступил в орден францисканцев, в 25 лет стал священником. Образование получил в Оксфорде и Париже, сам преподавал в Оксфордском и Парижском университетах; в конце жизни был послан преподавать в Кёльн, где вскоре и умер. Его прозвали Тонкий доктор (доктор Субтилис), учитывая его склонность к тонким различиям. Основные труды. Главные его сочинения — это комментарии к «Сентенциям» Петра Ломбардского: «Парижские сообщения», «Кембриджские чтения», «Упорядочение» («Оксфордское сочинение»). Все работы написаны на латыни. Философские воззрения. Проблема знания и веры. Философия и теология — это две совершенно различные дисциплины, каждая из которых имеет свою область исследования и свою методологию, поэтому они в принципе не могут противоречить друг другу (табл. 50). Все религиозные догматы он (в отличие от Фомы Аквинского) считал в принципе недоказуемыми с помощью разума. Споры возникают тогда, когда обсуждаются пограничные проблемы, относительно которых нет ясности, к какой из дисциплин они относятся. Следовательно, чтобы покончить с этими спорами, необходимо уточнить их сферы и методы исследования. Таблица 50. Философия и теология

Учение о разделении. Чтобы избежать споров, необходимо уточнить понятия, которыми мы пользуемся. Этой цели служит доктрина разделения (различия) — наиболее своеобразная и интересная часть учения Дунса Скота. Он различал реальное, формальное и модальное разделения. Так, между двумя людьми, скажем, Сократом и Платоном, существует реальное различие, между интеллектом и волей — формальное, между светом свечи и светом Солнца — модальное (по степени свечения). Эти различия имеют место как в реальности, так и в разуме. Чтобы прийти к согласию, надо начать с выявления понятий настолько простых, по которым не могут возникнуть никакие споры. Можно понять нечто, не вдаваясь в различия, т.е. учитывая их, можно сконцентрировать внимание на том общем, что при этом обнаружива- ется. Выявляя это общее, мы в конце концов придем к самому простому понятию — понятию «сущего» («существующего»), и оно приложимо как к Богу, так и к человеку. Но, будучи сущим, человек еще является и существом мыслящим. Но что же должно быть объектом человеческого познания? Как считает Дунс Скот, разум человека познает прежде всего простое сущее, ибо оно заключается и в материальном, и в духовном, и в общем, и в отдельном. При помощи своего разума человек может обнять всю Вселенную, но, достиг

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; просмотров: 1114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.62 (0.015 с.) |