Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Характерные особенности современной философииСодержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте К числу наиболее существенных признаков современной философии можно отнести следующие: • «практицизм» — направленность на реальную жизнь (индивидуальную и социальную, материальную и духовную); • «эволюционизм» — широкое распространение идеи эволюции природы, общества и человеческого познания; • «релятивизм» — идея относительности всякого имеющегося (на данный момент времени) человеческого знания; • «сциентизм» — тесная взаимосвязь с другими науками и прежде всего с естествознанием, а из гуманитарных наук — с психологией, логикой и лингвистикой; • «рационализм» и «иррационализм» — обострившаяся борьба этих направлений. Практицизм Во второй половине XIX — начале XXвв. особенно распространенными были идеалистические учения, крайне абстрактные и оторванные как от практической жизни, так и от естественных наук. Именно такие учения (и прежде всего — гегельянство) в основном преподавались в европейских и североамериканских университетах. Возникновение целого ряда новых течений в философии представляло собой попытку преодолеть этот «схоластический» характер философии. Позитивизм, марксизм, прагматизм, философия жизни, экзистенциализм и т.д. — каждый по-своему попытался изменить эту ситуацию, обращаясь к реальной человеческой жизни. Позитивизм (классического периода и эмпириокритицизм), прагматизм и марксизм центром внимания сделали опыт и практику, провозглашая их основой и целью познания. При этом они, с одной стороны, продолжали развитие идей эмпиризма, некоторые были заложены еще в философии XVII—XVIII вв. (Фр. Бэкон, Локк, Беркли, Дидро и т.д.), а с другой — переосмыслили само понятие опыта и практики. Марксизм обратился прежде всего к всемирно-историческому опыту человечества, тогда как другие философские школы — каждая по-своему — сделали акцент на индивидуальном или интерсубъёктивном опыте и человеческих переживаниях. Таблица 87. Основные объекты исследования в современной философии

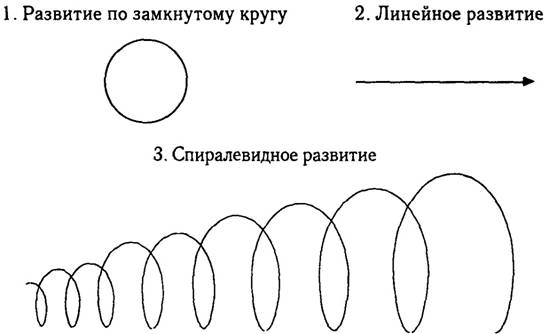

Идущий от философии XVIII в. тезис о безграничной мощи человеческого разума в XIX в. лег в основу идеологии сциентизма, с его убеждением о том, что все основные социальные проблемы могут быть решены благодаря развитию науки. Поэтому не удивительно, что для позитивизма, прагматизма, неокантианства, феноменологии и т.д. главной задачей стала выработка новой методологии научного познания. Тогда как марксизм, предложив свою методологию научного познания, поставил основной целью само изменение социальной жизни1 в соответствии с открытыми законами ее развития. 1 «Все предшествующие философы только по-разному объясняли мир, тогда как дело состоит в том, чтобы изменить его», — писал К. Маркс в работе «Тезисы о Фейрбахе». Тезис 11. Эволюционизм и время Со второй половины XIXв. общепризнанной в науке, философии и культуре в целом стала идея развития (эволюции2) природы и человека. Разумеется, идея развития и раньше обсуждалась в философии. Достаточно вспомнить учения Анаксимандра, Эмпедокла, Гераклита, стоиков и т.д., но в античной философии если и допускалось развитие бытия, то само оно трактовалось как развитие по замкнутому кругу (см., например, схемы 20 и 21). Концепция исторического линейного развития общества, по-видимому, впервые появилась у Августина (см. табл. 37). Но у него это: во-первых, развитие «от и до»2, т.е. имеющее начало и конец, во-вторых, совершающееся по воле Бога, а не по «естественным законам», и, в-третьих, периоды в жизни общества, которые Августин выделяет, это скорее периоды не развития, а существования, поскольку внутри них нет никаких принципиальных изменений в социальной жизни. Так, современный период (между первым и вторым пришествием Христа) есть, в сущности, просто ожидание второго пришествия. И никакие человеческие действия (индивидуальные или социальные) не могут ни сократить, ни увеличить этот период. В XVII—XVIIIвв. идея развития начинает проникать в европейскую философию. Так, Декарт в своей «теории вихрей» предложил механистическую гипотезу, объясняющую формирование современной природы, а Лейбниц в монадологии — гипотезу об эволюционном развитии монад (т.е. по сути дела — сознания). Но наибольшее распространение и значение имела идея об историческом развитии человечества от стадии «естественного состояния» до «гражданского общества». Однако насколько европейскому сознанию, находящемуся под влиянием библейской картины мира, была в целом чужда идея развития, можно судить, например, по тому, что, когда в XVIIIв. были обнаружены останки различных ископаемых животных (типа динозавров) и началось их изучение, эти животные были охарактеризованы как «допотопные», т.е. как те, которые жили до Всемирного потопа и которых Ной не взял с собой в ковчег. Поэтому утверждение и широкое распростра- 1 В марксистской традиции принято было противопоставлять эволюцию как постепенное, без качественных скачков развитие и революцию — как быстрое «скачкообразное» развитие, т.е. переход от старого качества к новому. Но в данном учебнике понятие «эволюция» понимается более широко — прогрессивное развитие вне зависимости от того, каким путем оно совершается. 2 От сотворения мира или, соответственно, человека и до Страшного суда. нение идеи эволюции в XIX в. действительно стало революционным преобразованием в философии, науке и культуре в целом. Получившая философское обоснование в учениях Фихте и Шеллинга и последовательную разработку в философии Гегеля2, концепция эволюционного развития обрела твердое обоснование в естествознании второй половины XIX—XX вв.: в биологии (эволюционная теория Дарвина), в геологии (от концепции формирования различных слоев Земли и до учения о планетарной эволюции Вернадского), астрономии (от концепции тепловой смерти Вселенной до теории Большого взрыва) и других науках. В марксизме произошло соединение концепций развития по замкнутому кругу и линейного развития, что породило учение о спиралевидном развитии (схема 149). Схема 149. Концепции развития

Поскольку само понятие эволюции, или прогрессивного развития, предполагает изменение во времени, то это последнее понятие стало привлекать особое внимание. Кантовский тезис о том, что время — это априорная форма чувственного созерцания, был в основном отвергнут, 1 Хотя у Гегеля развитие в целом и совершается по «замкнутому кругу», но последовательное и всестороннее применение идеи развития, совершающегося по определенным законам, оказало значительное влияние на утверждение самой идеи эволюции в европейской культуре XIX в. хотя и породил дифференциацию понятий объективного и субъективного времени и исследования в области последнего. В целом относительно времени в настоящий момент существуют следующие понятия (схема 150). Схема 150. Понятия времени

Важнейшие новации в понимании объективного физического времени имели место в естествознании и были связаны с преодолением ньютоновской дифференциации относительного и абсолютного времени и отказом от его учения об абсолютном времени. Это произошло в первую очередь благодаря разработке теории относительности Эйнштейна, в которой утверждалась принципиальная взаимосвязь пространства и времени1 и их связь с материей (массой)2 и движением, а также возможность относительного замедления времени при скоростях, близких к скорости света («парадокс близнецов»3). В области социальных наук важнейшей новацией стало понятие объективного исторического времени, и именно оно стало рассматриваться как основа истории, культуры и человеческого бытия в целом, т.е. социальная реальность стала описываться как историческая. Свое 1 По Эйнштейну, пространство-время представляет собой четырехмерную характеристику бытия. 2 По Эйнштейну, в присутствии масс тяготения пространство изгибается, а время замедляется. 3 Суть «парадокса близнецов» состоит в следующем. Предположим, на Земле живут два брата-близнеца, родившиеся с интервалом в несколько минут. Один из них избрал профессию садовника, а другой стал космонавтом. Когда им обоим было по 30 лет, космонавт отправился в полет к звездам, протекавший со скоростью, близкой к скорости света. На Земле прошло 40 лет, брату-садовнику исполнилось уже 70, возвращается космический корабль, и оттуда выходит брат-космонавт, которому всего 35 лет. Это замедление времени рассчитывается по особой формуле «лоренцевского сокращения»:

подтверждение эта тенденция получила в развитии всеобщей истории как научной дисциплины, в археологии1, этнографии (изучавшей первобытные племена), в интересе к истории науки (в частности, в позитивизме) и истории культуры (что способствовало появлению культурологии) и т.д. В философии историческое время стало одним из базовых понятий в философии жизни (например, в учении о «вечном круговороте» Ницше, в учении о «творческой эволюции» Бергсона, в учении о развитии локальных культур как организмов у Шпенглера). Оно же послужило основой для создания различных концепций периодизации человеческой истории: в марксизме (учение об общественно-экономических формациях), в позитивизме (учение Конта о трех стадиях развития общества, эволюционное учение Спенсера), в эволюционизме Тейяра де Шардена, в учении Сорокина, в историко-культурологической концепции Тойнби, в русском космизме (Федоров, Соловьев, Вернадский, Циолковский, Чижевский) и т.д. Важнейшей особенностью современных представлений о времени (как объективном, так и субъективном) является его характеристика как односторонне направленного: от прошлого к будущему («стрела времени»). Но при этом имеют место и некоторые противоположные воззрения. Так, в своем учении о субъективном времени Бергсон указывал, что благодаря деятельности памяти в сознании субъекта постоянно происходит «возвращение в прошлое» и сосуществование разных временных пластов. А в современной физике имеют место гипотезы о сферах бытия, где объективное онтологическое время течет в обратном направлении (например, в антимире). Идея относительности знания Распространение концепции эволюционизма и понятия исторического времени способствовали также утверждению в европейской культуре и философии идеи относительности всякого человеческого знания, т.е. его неполноты, частичности, фрагментарности на каждом этапе развития человечества и, соответственно, недостижимости абсолютной истины как полного набора знания обо всем бытии в целом. Впервые 1 В XIX в. широчайшее развитие получила «библейская археология», т е. раскопки в древних странах, упоминаемых в Библии (Египет, Вавилон, Персия, Иудея и т.д.), что способствовало развитию археологии в целом (сенсационными стали раскопки Шлимана гомеровской Трои) и общему подъему интереса к истории Древнего мира. четко сформулированная в позитивизме О. Конта, эта идея затем утверждается практически во всех направлениях и школах современной философии, проявляясь в каждом из них по-своему. Так, в одних из них нашла место идея о существовании объективной истины как адекватного отражения в сознании человека объективного мира и о том, что хотя абсолютная объективная истина и недостижима, но к ней можно бесконечно приближаться. Например, в неомарксизме (в частности, в марксизме-ленинизме) утвердился тезис, что в мире нет ничего непознаваемого, но всегда есть то, что является еще не познанным на сегодняшний день (Ленин). В других течениях акцент был сделан на субъективности истины, или, иначе говоря, на равноценности различных субъективных истин, например в философии жизни Ницше с его учением о «перспективном центре», аналогично в постструктурализме и постмодернизме. Прагматизм в этом смысле выступает как некоторое промежуточное течение, где истина получает не чисто объективный, но и не чисто субъективный статус: она, скорее, становится интерсубъективной, т.е. истиной для отдельных групп субъектов. С аналогичными представлениями мы имеем дело и в неопозитивизме в трактовке истины как конвенции (соглашения между субъектами). Схема 151. Типы истины

Естествознание и философия Развитие современной философии теснейшим образом оказалось связано с развитием естествознания и ряда гуманитарных наук (прежде всего психологии, логики и лингвистики), хотя далеко не всегда эта связь является «прямой» и очевидной. Поэтому отметим сначала те черты современной науки, которые оказали особое влияние на философию. Идея развития. В XIX—XX вв. как в естественных, так и в гуманитарных науках безоговорочно утвердилась идея развития (эволюции) бытия в целом и его различных сфер. Математизация. В XIX—XX вв. произошла широчайшая математизация науки, причем это характерно для всех естественных наук и Даже для ряда дисциплин, традиционно считающихся гуманитарными. Дифференциация и интеграция наук. В XIX—XX вв., с одной стороны, продолжалась1 дифференциация наук, «дробление» их на более мелкие и специализированные дисциплины, с другой стороны, во второй половине XIX в. начала действовать, а в XX в. особенно ярко проявилась тенденция к синтезу или интеграции наук (т.е. стали появляться дисциплины «на стыке» различных наук, например, физическая химия, биохимия, информатика и т.д.), и в настоящее время наиболее революционные открытия в науке ожидаются именно в таких областях. Структурирование мира. В XX в. произошло принципиальное изменение представлений о структуре мира. Так, в восточной философии и культуре с древнейших времен традиционно в структуре мира выделялся микромир (человек) и макромир (Вселенная, Космос) и доминировала идея их подобия2. В западной философии эта идея также была широко распространена в период от античности и до Нового времени, но доминировала она скорее в ранний период античной философии, а затем — опять в натурфилософии эпохи Возрождения. Схема 152. Структурные уровни бытия (от эпохи Древнего мира до эпохи Возрождения)

Начиная с классического периода античной философии и вплоть до Нового времени главенствующее положение в западной философии и культуре скорее занимала аристотелевско-птоломеевская картина мира, где мир делился на подлунный и надлунный. Причем считалось, что в каждом из них действуют свои законы и между ними существует принципиальное различие (по составу образующих стихий надлунный мир состоит из Эфира, а подлунный — из Воздуха, Огня, Воды и Земли). 1 Впервые тенденция к дифференциации наук проявилась еще в античности, когда из единой науки — философии — стали выделяться различные сферы знания, см., например, классификацию наук у Аристотеля или у стоиков. Второй этап дифференциации наук начался в эпоху Возрождения и особенно ярко проявился в Новое время. События XIX—XX вв. можно рассматривать как развитие данной тенденции. 2 При этом в китайской и индийской мифологии мы находим соответствующие мифы, говорящие о том, что современный мир (природа) возник из первочеловека (Пань Гу, Пуруши) и потому подобен человеку. Схема 153. Структурные уровни бытия (аристотелевско-птолемеевская картина мира)

В ньютоно-картезианской механистической картине мира (XVII— XIX вв.) принципиальная разница между миром надлунным и миром подлунным, а также микромиром и макромиром оказалась стерта, поскольку согласно ей все существующее состоит из атомов и подчиняется одним и тем же законам (как отдельный атом, так и тело любого размера, состоящее из громадного числа атомов). Но с XIX в. начала прокладывать себе дорогу идея, восторжествовавшая в XX в.: необходимо выделять различные структурные уровни бытия и материи1. Наиболее общим подходом при этом является выделение трех2 основных уровней, причем «точкой отсчета» является человек3 (схема 154). Схема 154. Структурные уровни бытия (XX в.)

Макромир — это мир объектов, соизмеримых по своим размерам с человеком, мегамир — это мир объектов, несоизмеримо больших человека, а микромир — это мир объектов, несоизмеримо меньших человека. Имеется в виду такое различие размеров, когда единицы измерения человека (метры, футы, килограммы и т.п.) становятся лишенными смысла. Так, бессмысленным является измерение расстояние между звездами в метрах и даже километрах, здесь используется новая единица измерения — световой год, т.е. расстояние, которое свет проходит за земной год (ближайшая к Солнцу звезда находится от него на 1 Сам общий тезис о необходимости выделения в любом изучаемом явлении структурных уровней получил обоснование и разработку в философии в структурализме и общей теории систем. 2 В ряде философских учений выделяются другие уровни и в другом количестве, например Конт выделял (в соответствии с существовавшими в его время науками) механический, химический, физический, биологический и социальный уровни. Эта идея позднее нашла свое развитие в марксизме. 3 Тем самым здесь произошло возвращение в некотором смысле к идее Протагора о том, что человек — это «мера всех вещей». расстоянии примерно 11 световых лет). Аналогично для микромира: размеры и масса молекул, атомов, элементарных частиц также требуют особых единиц измерения. Все три уровня бытия тесно связаны, и ряд фундаментальных законов действует на них всех. Но, как оказалось, на каждом из этих уровней действует еще и свой специфический набор законов, так что объяснить явления мегамира и микромира с помощью законов и понятий только макромира оказалось невозможным. Крушение механистической картины мира. В XX в. произошло крушение старой ньютоно-картезианской механистической картины мира. При этом она не была полностью отброшена, просто выяснилось, что, в сущности, она основывалась на изучении макромира. Вместо нее утверждается новая — более общая картина1, возникшая при изучении: • мегамира — основанная на достижениях космологии и космогонии, полученных в физике и астрономии; • микромира — основанная на достижениях в области квантовой механики.

|

|||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; просмотров: 847; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.62 (0.017 с.) |