Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Формы познания:чувственное и рациональное, истинное и ложноеСодержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

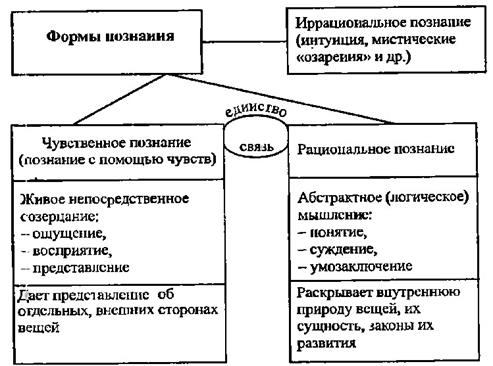

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения. Эмпиризм (от гр. empeiria — опыт) — единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт. Рационализм (от лат. ratio — разум, рассудок) — наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства. Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Особенности чувственного и рационального познания. 1) Чувственное познание: 2 ) Рациональное познание: Своеобразной формой сопряжения чувственного и рационального в познании выступает интуиция (лат. intuitis — взгляд, вид) — вид познания, в котором проявляется способность непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства. Основные признаки интуиции: внезапность; неполная осознанность; непосредственный характер возникновения знаний. Различают следующие виды интуиции: В интуиции четко и ясно осознается лишь результат (вывод, истина), а конкретные процессы, ведущие к нему, остаются за пределами сознания, т. е. коренятся в области бессознательного. Знания, полученные при помощи интуиции, в дальнейшем должны пройти через этап доказательства и обоснования, чтобы стать истиной. В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства человека. Под их воздействием формируется мотивационная сторона познания, выражающаяся в устойчивости интересов и целей познающего субъекта к объекту познания.

Иногда результатом познания становится заблуждение. Это не абсолютный вымысел, а обычно одностороннее отражение объективной реальности субъектом.

Заблуждение — это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но принимаемое за истину. Источники заблуждения: погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня познания объекта к рациональному; некорректный перенос чужого опыта без учета конкретной проблемной ситуации. Ложь — это сознательное искажение образа объекта. Суждение - это элементарная форма выражения содержания понятия, в которой что-либо утверждается или отрицается относительно объекта познания. Связь между понятиями осуществляется посредством суждений, а сами понятия является следствием рассуждений в форме суждений. Умозаключение - это такой логический процесс, в котором из нескольких суждений по определенным логическим правилам и законам выводится новое суждение с новым содержанием. Это добытое логическим путем новое знание. Истинное и ложное: Истина – достоверное правильное знание. Философы-агностики отрицают возможность получения человеком истинного знания (агностицизм – недоступный познанию). Критерии истины: В XVII – XVIII веках: спор ученых об источниках знаний и о том, разум, или чувства являются определяющими в познавательной деятельности человека. Мнения разделились: 1) Рационалисты (разум): есть некие врожденные идеи, задачи мышления, независимые от чувственного познания. Критерием истины считают разум и за истинные принимают теоретически обоснованные знания. 2) Эмпирики (от греч. эмпирио – опыт): решающая роль в познании – чувственный опыт. Истинность знания обеспечивается опытными данными: что дается нам в ощущениях, то есть в действительности. Цель науки в чистом описании фактов чувственного познания. Критериями истины также могут считаться практика, как материальное производство, опыт и научный эксперимент. Практические нужды вывели к жизни многие отросли научных знаний. Знания о предметах и явлениях могут считаться правильными, если с их помощью можно сделать те или иные вещи. Объективна ли истина (?): Многие ученые считают, что знания субъективны, т.к. зависят от познающего субъекта. Другие философы считают, что существует истина объективная, независимая от произвола людей и их интересов. Абсолютная истина – несомненное, неизменное, раз и на всегда установленное знание. Она не может быть опровергнута при дальнейшем развитии познания. На пути к абсолютной истине мы получаем относительные истины.

Истина и ее критерии Во многом проблема достоверности наших знаний о мире определяется ответом на фундаментальный вопрос теории познания:«Что есть истина?».

Эмпиризм – все знание о мире обосновывается только опытом (Ф. Бэкон) Сенсуализм – только при помощи ощущений можно познавать мир (Д.Юм) Рационализм – достоверное знание может быть почерпнуто только из самого разума (Р. Декарт) Агностицизм – «вещь в себе» непознаваема (И. Кант) Скептицизм – получать достоверные знания о мире нельзя (М. Монтень)

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу в полном объеме. Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсолютный и относительный аспекты, которые можно рассматривать и как относительно самостоятельные истины. Объективная истина — это такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Абсолютная истина — это исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе; знание, которое никогда не может быть опровергнуто. Относительная истина — это неполное, неточное знание, соответствующее определенному уровню развития общества, который обусловливает способы получения этого знания; это знание, зависящее от определенных условий, места и времени его получения. Разница между абсолютной и относительной истинами (или абсолютным и относительным в объективной истине) в степени точности и полноты отражения действительности. Истина всегда конкретна, она всегда связана с определенным местом, временем и обстоятельствами. Не все в нашей жизни поддается оценке с точки зрения истины или заблуждения (лжи). Так, можно говорить о разных оценках исторических событий, альтернативных трактовках произведений искусства и т. п. 2. Истина – это знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Другие определения: соответствие знаний действительности; то, что подтверждено опытом; некое соглашение, конвенция; свойство самосогласованности знаний; полезность полученного знания для практики. Аспекты истины:

1. соответствие законам логики; 2. соответствие ранее открытым законам науки; 3. соответствие фундаментальным законам; 4. простота, экономичность формулы; 5. парадоксальность идеи; 6. практика. 4. Практика – целостная органическая система активной материальной деятельности людей, направленная на преобразование реальной действительности, осуществляющаяся в определенном социокультурном контексте.

Формы практики: материальное производство (труд, преобразование природы); социальное действие (революции, реформы, войны и т.д.); научный эксперимент. Функции практики: источник познания (практическими потребностями были вызваны к жизни существующие ныне науки.); основа познания (человек не просто наблюдает или созерцает окружающий мир, но в процессе своей жизнедеятельности преобразует его); цель познания (человек для того и познает окружающий мир, раскрывает законы его развития, чтобы использовать результаты познания в своей практической деятельности); критерий истины (пока какое-то положение, высказанное в виде теории, концепции, простого умозаключения, не будет проверено на опыте, не претворится в практике, оно останется всего лишь гипотезой (предположением)). Между тем практика одновременно определенна и неопределенна, абсолютна и относительна. Абсолютна в том смысле, что только развивающаяся практика может окончательно доказать какие-либо теоретические или иные положения. В то же время данный критерий относителен, так как сама практика развивается, совершенствуется и поэтому не может тотчас и полностью доказать те или иные выводы, полученные в процессе познания. Поэтому в философии выдвигается идея взаимодополняемости: ведущий критерий истины — практика, которая включает материальное производство, накопленный опыт, эксперимент, — дополняется требованиями логической согласованности и во многих случаях практической полезностью тех или иных знаний.

Для того чтобы доказать истинность того или иного утверждения, необходимо каким-то образом проверить его. Средство такой проверки называется критерием истины ( от греч. kriterion — мерило для оценки). Основные концепции истины

Учеными предложены различные критерии того, как отличить истинное от ложного: Сенсуалисты опираются на данные чувств и критерием истины считают чувственный опыт. По их мнению, реальность существования чего-либо проверяется только чувствами, а не абстрактными теориями.

Рационалисты считают, что чувства способны вводить нас в заблуждение, и видят основы для проверки высказываний в разуме. Для них основным критерием истины выступают ясность и отчетливость. Идеальной моделью истинного знания считается математика, где каждый вывод требует четких доказательств. Дальнейшее развитие рационализм находит в концепции когерентности (от лат. cohaerentia — сцепление, связь), согласно которой критерием истины является согласованность рассуждений с общей системой знаний. Например, «2х2 = 4» истинно не потому, что совпадает с реальным фактом, а потому, что находится в согласии с системой математических знаний. Сторонники прагматизма (от греч. pragma — дело) считают критерием истины эффективность знаний. Истинное знание — это знание проверенное, которое успешно «работает» и позволяет добиться успеха и практической пользы в ежедневных делах. В марксизме критерием истины объявляется практика (от греч. praktikos — деятельный, активный), взятая в самом широком смысле как всякая развивающаяся общественная деятельность человека по преобразованию себя и мира (от житейского опыта до языка, науки и т.д.). Истинным признается только проверенное практикой и опытом многих поколений утверждение. Для сторонников конвенционализма (от лат. convcntio — соглашение) критерием истины является всеобщее согласиепо поводу утверждений. Например, научной истиной считается то, с чем согласно подавляющее большинство ученых.

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 5011; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.19.54.158 (0.009 с.) |