Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Продуктивный аспект памяти. Методы повторной и последовательной репродукции Ф.Бартлетта. Понятие «Схемы».Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

Память как репродуктивный процесс – это процесс точной репродукции запечатленного материала. Память как продуктивный процесс – это процесс активного конструирования материала при воспроизведении. Раздельное рассмотрение памяти как репродуктивного или продуктивного процесса является весьма условным. Ориентация на крайние точки континуума репродуктивность-продуктивность привела бы к исчезновению феномена памяти. В первом случае память превратилась бы в пассивное хранилище информации, в склад процессов восприятия; во втором случае – в воображение. Преобладание того или иного аспекта памяти определяется: Направленностью деятельности субъекта (какова цель – точно запомнить или установить суть) Особенностями запоминаемого материала (стих воспроизводится репродуктивно, прочитанный роман – продуктивно) Экспериментальными процедурами, к которым прибегает экспериментатор Классификация воспоминаний по Ляудис (основание – качество и преобладание репродуктивного или продуктивного аспекта): Неполное неточное воспроизведение Полная точная репродукция Реконструированное воспроизведение, связанное с вариативным использованием материала.

Память как продуктивный процесс. Бартлетт утверждал принципиальную функциональность и социальность процессов памяти (родство с культурно-исторической концепцией Выготского) Бартлетт создал методики повторной и сериальной репродукции. 1) Методика повторной репродукции. Испытуемый воспринимал материал, а потом пытался несколько раз воспроизвести его с 15-минутным интервалом. 2) Методика сериальной репродукции. Игра «испорченный телефон» (во времена Бартлетта она называлась «русский базар»): первому участнику показывают изображение или зачитывают рассказ, а потом он пересказывает эту информацию второму, второй – третьему и т.д. Результаты (и там, и там): 1. Происходят сокращения 2. Если на картине есть странности, они либо пропускаются, либо стандартизуются. 3. Ошибки и конфабуляции (культуральные и индивидуальные особенности людей). По мнению Бартлетта, результаты обеих методик сопоставимы, т.к. разделял мнение о социальном происхождении психики человека (в этом его взгляды близки Выготскому). Задача исследователя: проследить, какие трансформации претерпевает непривычный (инокультурный) материал при многократном повторении. Вывод: вся информация приходит к схеме. По Бартлетту результаты методик сопоставим, так как он считал, что психика имеет социальное происхождение. Методики делают видимым процесс «окультуривания» материала при повторяющихся воспоминаниях. Задача исследователя – проследить, какие трансформации претерпевает непривычный материал (напр, инокультурный) при его многократном повторении, т.е. при его постепенном введении в коммуникационный контекст европейцев. Испытуемые: студенты Кембриджа Стимульный материал: конголезские сказки (например, сказка «Сын, который пытался провести своего отца») Результат: при многократном пересказе истории студентами европейцами: История теряла название Сокращалась в объеме Архаизмы заменялись современными фразеологизмами Появлялась «мораль», соответствующая европейской культуре Исключались необычный или необъяснимые детали От пересказа к пересказу материал становится более стандартным и схематизированным (т.е. подходящим к тому, что Бартлетт назвал термином *СХЕМА). Происходит приведение материала в соответствие с культурными правилами существования знания.

Найссер: «Схема – это та часть полного перцептивного цикла, которая является внутренней по отношению к воспринимающему, она модифицируется опытом и тем или иным образом специфична в отношении того, что воспринимается. Схема принимает информацию, как только последняя оказывается на сенсорных поверхностях, и изменяется под влиянием этой информации; схема направляет движения и исследовательскую активность, благодаря которым открывается доступ к новой информации, вызывающей в свою очередь дальнейшие изменения схемы» (с. 73). Нейрофизиологической основой функционирования схем является система мозговых структур, состоящих из афферентных и эфферентных звеньев (ср. теория системной динамической локализации Лурия).

Аналогии (функции схем). 1) Схема как формат. Форматы определяют, к какому виду должна быть приведена информация, чтобы можно было дать ей непротиворечивую интерпретацию. 2) Схема как план. Схема формирует план деятельности и является его исполнителем (Прибрам: лобные доли). Мотивы – более широкие схемы, принимающие информацию и направляющие действия в более крупном масштабе. 3) Схема как генотип (а не фенотип). Найссер: «восприятие является результатом взаимодействия схемы и наличной информации».

Сбор и сохранение информации. Гибсон и экологическая оптика: информация об объектах присутствует в свете, поскольку в силу оптических законов между ними существует зависимость. Информация остается неизменной, но схема собирает эту информацию и меняет ее. Развитие схем: сбор информации сначала происходит грубо и неэффективно, как и обеспечивающая непрерывность перцептивного цикла исследовательская активность. Только благодаря перцептивному научению (когнитивному развитию) приобретается способность к восприятию все более тонких аспектов окружения. Но схемы способны и сохранять воспринятое. Во-первых, это память, а во-вторых, через функцию сохранения формируется способность схемы к предвосхищению. Истоки перцептивного цикла. Некоторые схемы наблюдаются уже у младенцев. Примеры. 1. Новорожденные смотрят в сторону звука. Чуть позже младенец уже лучше контролирует мышцы шеи и поворачивает голову в сторону звука точнее. Схема постоянно развивается в направлении от общего к частному, от недифференцированного к точному. 2. «Циркулярные реакции» (Пиаже). Ребенок дотронулся до игрушки → звук → еще и еще дотрагивается до игрушки. Схема изменяется – это аккомодация. Феномены Пиаже (напр., сохранение) Найссер интерпретирует не как неразвитость интеллекта, а как недостаточность опыта (ребенок мало наблюдал за тем, что происходит когда воду переливают). Это подтверждают и др. исследования: пигмеи, живущие в лесах, на полях видят вместо коров жуков; игроки в бейсбол неправильно оценивают траекторию полета мяча, а водители-новички сомневаются, влезет ли их машина на то или иное место. 3. Младенцы постоянно развивают свои схемы: смотрят на более разнообразные, движущиеся и т.п. предметы; смотрят фильмы со звуком и т.д. Значение и категоризация. Каждый объект обладает значением; когда мы воспринимаем, мы не замечаем физических характеристик, а сразу осознаем значение (то что ассоцианисты называли «ошибкой стимула»). Гибсон: представление (affordance). Все потенциальные способы использования объекта (возможности действия с этим объектом) могут быть непосредственно восприняты. Воспринимающий делает выбор из свойств и предоставлений предмета благодаря специфической готовности к восприятию некоторых из них. (Ср. Выготский, Бернштейн и Левин.) Восприятие значения также зависти от процесса сбора информации посредством схем. Также работает перцептивный цикл. Генерализованные, определяющие значение схемы могут функционировать даже при неблагоприятных условиях (тахистоскоп). Здесь нужна установка. Распознавание конфигураций: 1) классификация на основе критического признака; 2) сопоставление входного сигнала с прототипом; 3) синтез внутренней модели и сопоставление ее с конкретной информацией. Но восприятие не сводится к процессам распознавания конфигураций! Восприятие изменчиво, протяженно во времени и т.д. У нас нет готовых схем на все случаи жизни, поэтому и нужен перцептивный цикл.

Факторы влияющие на актуализацию и работу схем: 1. Средовые: 1.Стимулы 2.Контекст 3. Инструкция 2. Субъективные: · Мотивация · Эмоции · Прошлый опыт · Культурная принадлежность · Индивидуальные особенности (пол, возраст, темперамент и др.)

Функции схем: 1. Селекция видов окружения и памяти 2. Опознание и узнавание 3. Программирование действий сбора информации 4. Предвосхищение действий и событий 5. Интерпретация событий 6. Стереотипное и исследовательское поведение 7. Ответы на вопросы, умозаключения

Виды схем: 1. Схемы по Пиаже и Юнгу 2. Когнитивные карты 3. Схемы-прототипы. Обобщения 4. Схемы-сценарии. Поведение человека. Берн: неосознанные сценарии – «игры» 5. Активная часть семантических сетей Согласно Норману, формирование навыков и умений – это процесс приобретения и/или изменения схем путем o Настройки схем o Наращивания схем o Создания новых схем и структур.

Репродуктивное запоминание – обыкновенное заучивание наизусть. В жизни такое не особое нужно. Конструктивное запоминание – преобразование прошлого ради настоящих задач. Это не просто повторение прошлого. Очень важна мотивация. Эксперимент на последовательное припоминание. Цель – установить, что происходит с запоминанием, когда мы, восприняв что-либо, без всякой мнемической цели пытаемся воспроизвести сущность этого материала. Методика эксперимента. Игра «испорченный телефон» - у англичан он называется «русский базар». J Все, кроме одного уходят из комнаты. Дают картину, чтобы вся аудитория и первый подопытный её могли видеть. Приглашают второго. Первый описывает содержание картины второму. Описание протоколировалось. Потом второй описывает содержание картины третьему. И так далее. После того, как человек заканчивает описание картины, он присоединяется к аудитории и тоже видит картину. Результаты. Многие детали переврали или забыли. Вывод. На лицо – процесс немедленного забывания Результаты(обобщённые) исследований: 1) при запоминании всякого материала (в особенности бессмысленного) большое количество материала забывается вскоре после запоминания; 2) результатом «усилия запомнить» часто оказывается непосредственное забывание; 3) расположение отдельных единиц или материала в той или иной последовательности, в какой нужно запомнить, играет большую роль при припоминании, причём лучшие для запоминания положения – начальное и конечное; 4) сон может остановить забывание и увеличить вероятность точного воспроизведения; 5) при заучивании материала до известной степени можно определить, в течение какого периода будет возможно его точное сохранение; 6) при запоминании большого или трудного словесного материала распределённое повторение на стадии заучивания обычно оказывается более экономным, чем концентрированное; 7) подобное запоминание (=) может быть следствием склонности завершать недоконченные или неполные действия (эффект Зейгарник).

Структурная многокомпонентная модель памяти. Аргументы в пользу выделения мнемических подсистем. Общая характеристика функциональных систем памяти: Сенсорный регистр, Рабочая память, Долговременная память.

Впервые идея представления памяти в форме совокупности взаимосвязанных структурных блоков – В.Джеймс Первичная память – совпадает с содержанием сознания в данный момент, «текущее состояние сознания» Вторичная память – содержит весь прошлый опыт субъекта, «знание о прошедших состояниях сознания, доступных после того, как они уже однажды покинули сознание» За счет Джеймса понимание памяти значительно расширилось, было преодолено обыденное представление о памяти как о феномене, относящемся исключительно к давнему прошлому. После второй мировой войны дискуссия о множественности или унитарности (целостности) памяти вновь разгорелась с совершенствованием нейрофизиологических исследований. Б.Милнер описала пациента Г.М., который перенес двустороннее иссечение височных долей в качестве терапевтической меры против прогрессирующей эпилепсии. Пациент помнил давно минувшие события своей жизни, но утратил способность запоминать новую информацию. Поэтому – возвращение к идеям Джеймса; вывод о существовании как минимум двух подсистем памяти, каждая из к-ых мб избирательно поражена в рез-те специфических повреждений.

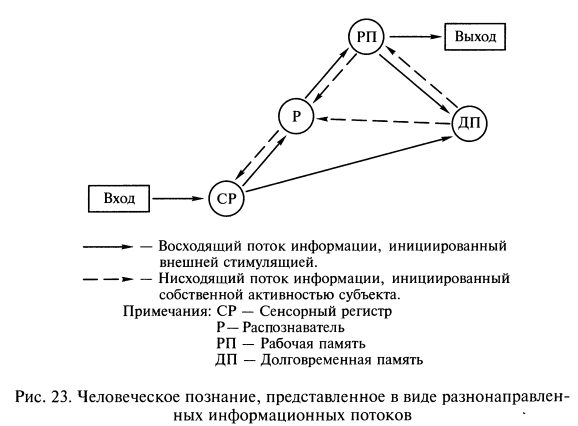

Современная структурная модель памяти – крайне сложная конфигурация взаимодействующих подсистем, которые обеспечивают выполнение всех основных функций памяти: фиксацию, переработку, воспроизведение мнемических содержаний в поведении и сознании. Подсистемы (Аткинсон, Шиффрин, 1968): Сенсорный регистр Блок распознавания информации (распознаватель) Кратковременная (рабочая) память Долговременная память Сначала думали, что в этих подсистемах линейная переработка инфы: инфа попадает сначала в СР, где остается в течение очень короткого времени, затем стирается. КП – оперативная память, сюда попадает отобранная инфа из СР и ДП. ДП – достаточно постоянное хранилище инфы, которая переносится сюда из КП. Это представление подвергнуто критике и расширено представителями когнитивной психологии (Найссер, Норман). Мнение об активной роли субъекта в процессах познания! Человек – не реактивная система. Начинает складываться представление о человеке как о системе, активно осуществляющей поиск и отбор инфы, максимально отвечающей его потребностям. Поэтому уместно говорить о нескольких восходящих, нисходящих или циркулирующих потоках информации.

Компьютерная метафора психических процессов человека. Процесс переработки информации идет поэтапно. Всю систему переработки информации можно представить в виде блоков, которые связаны между собой определенными связями. Модель двойственной памяти. 1965 Д.Норман, Н.Во

Факты «за» существование первичной и вторичной памяти: 1. Нарушение связи при синдроме Милнер (после травмы нарушен перевод информации ПП→ВП: в ВП хранится информация, полученная ранее, а новая поступить не может), Корсаковский синдром (внешне картина похожа, но сохранна аффективная память, после выздоровления больной помнит факт болезни). 2. Основная форма кодирования в ПП – вербально-акустическая. Ошибки смешения: ü в ПП – фонематические (пруд – прут), ü в ВП – семантические (пруд – озеро). 3. Эксперимент на свободное припоминание, позиционные эффекты. См. 13-В Повторение – проговаривание про себя или вслух материала, поступившего в первичную память. Функции повторения: 1. удержание материала в первичной памяти 2. копирование информации из первичной во вторичную память 3. закрепление информации во вторичной памяти 4. кодирование информации в вербально-акустическую форму 5. группировка элементов Модель трехкомпонентной системы памяти. 1968 Д.Аткинсон, Р.Шиффрин

Акцент сделан на процессах управления: ü группировка элементов ü кодирование: введение информации КВХ в более широкий контекст, поступающий из ДВХ ü представление ü повторение ü внимание ü поиск и извлечение информации

Сенсорная память (или сенсорный регистр)

Распознавание образов происходит путем сравнения поступающих сенсорных данных с информацией, полученной ранее и хранящейся в ДП: «сырая» информация → нечто осмысленное. Пример: распознавание букв: A a A A a a A

КП= первичная=непосредственная=рабочая память. В КП удерживается информация, представляющая собой непосредственную интерпретацию произошедших событий.

*Структурирование и емкость КП Объем памяти – число элементов, которые испытуемый может воспроизвести без ошибок. Структурирование – перекодирование элементов в более крупные единицы – структурные единицы. При структурировании материала КП используется информация из ДП → структурирование связано с опосредствованием. Условия структурирования: ü Объединяемый материал должен поступать в КП одновременно ü Структурирование облегчается, если объединяемые элементы обладают внутренним сходством. Эксперимент Боуэра: изменял способы сочетания элементов и степень их соответствия информации в ДП. 1) УФОонфрГФнрю 2) УФоонФРГфнрю → лучше запоминается → знакомые сочетания букв служат основой для структурирования. **Две гипотезы забывания в КП: интерференции и стирание следов со временем. Что верно? Эксперимент. Дают ряд для запоминания. 30 сек решаем задачу выделение сигнала на фоне шума. Проверяем, что помнит испытуемый. Оказывается, помнит все безукоризненно. → верна гипотеза интерференции. НО сохранные следы памяти столь хрупки, что они разрушаются под действием самой незначительной интерфернции. → истина где-то посередине J

В ДП информация сохраняется неопределенно долго. Забывание обусловлено невозможностью извлечь нужную информацию. В ДП информация может быть закодирована разными способами (в зрительной, слуховой, семантической форме). В ДП записано ВСЁ, что нам известно. Основная функция ДП – сохранение опыта, необходимого для успешной реализации деятельности. До каждого элемента ДП можно дойти разными путями. ДП – высокоупорядоченная система, поиск в которой не является случайным ненаправленным процессом. Структура ДП. Браун и Мак-Нилл (№ 14в) описали закономерности хранения информации в ДП. ДП представляет собой семантические сети – модели хранения понятий в семантической памяти. В эксперименте изучали, что находится в узлах семантических сетей. Сетевая модель ДП. ДП – обширная сеть связанных между собой понятий. Сетевые модели сходны с концепцией «стимул→реакция», рассматривающей память как пучок ассоциаций. Отличия: 1) Такие модели допускают образование ассоциаций разного рода, т.е. допускают, что не все ассоциации одинаковы. 2) Ассоциативные сети обладают максимально возможной упорядоченностью и компактностью. Связи между понятиями круговые: слова определяются с помощью других слов. В сетевых теориях предполагается, что понятия приобретают смысл благодаря другим понятиям и ассоциациям с ними. Центральное место в описаниях ДП занимает структура языка, т.к., возможно, благодаря языку объем ДП так велик. Основные направления исследования: ü Ранние воспоминания (Психоанализ, Адлер) ü Ложные воспоминания ü Яркие воспоминания (сильный аффект запечатляет все детали ситуации)

25.Научение. Классический условный рефлекс. Оперантное научение (Б.Ф.Скиннер). Викарное научение (А.Бандура). Классический условный рефлекс рефлекс, образующийся при сближении во времени индифферентного раздражителя с действием раздражителя, вызывающего безусловный рефлекс. В результате повторных сочетаний первый начинает вызывать к действию второй, приобретая свойства безусловного раздражителя. В отличие от инструментального условного рефлекса К. у. р. вырабатывается независимо от активности животного. Для выработки К. у. р. необходимо совпадение во времени двух раздражителей – условного и безусловного; действие условного раздражителя должно несколько предшествовать действию безусловного; условный раздражитель должен быть физиологически более слабым по сравнению с безусловным и не вызывать сильной реакции; нормальное состояние нервной системы; отсутствие посторонних раздражителей и мотивационного состояния. При несоблюдении этих правил К. у. р. образуется с трудом или вовсе не образуется.

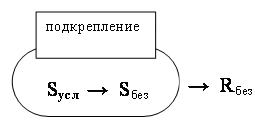

И. П. Павлов и его сотрудники проводили множество интереснейших опытов с собаками, обезьянами. В наиболее известных его экспериментах собаки научались реагировать на нейтральный раздражитель (звонок, вспышки света и т.п.) так же, как реагируют на пищу - выделением слюны. Почему это происходит? Физиологическое объяснение таково. Каждый раздражитель вызывает в коре мозга очаг возбуждения. Между двумя очагами прослеживается связь, которая становится тем более сильной, чем чаще повторяется такое совпадение двух раздражителей во времени. Образование временных (условных) нервных связей - важнейший принцип деятельности коры больших полушарий мозга. Бихевиористкое описание процесса формирования классического (павловского) условного рефлекса первого порядка происходит в соответствии со схемой:

Отсюда следует, что условный рефлекс возникает на основе безусловного, схема которого такова: Sбез → Rбез, здесь Sбез - безусловный стимул, т.е. такой раздражитель, который организм может воспринимать без какого-либо предшествующего опыта, организм на такой раздражитель настроен сам по себе, от рождения. Rбез - врождённая реакция на безусловный стимул. Далее, согласно схеме, Sусл и Sбез должны предъявляться одновременно, или, по крайней мере, с интервалом не более нескольких минут; такое сочетание стимулов называется подкреплением. Например, когда собаку кормят (Sбез), у неё выделяется желудочный сок (Rбез), - это безусловный рефлекс. Пусть при кормлении собаки, или за несколько минут до кормления включают звонок (Sусл). Иначе говоря, Sусл и Sбез сочетаются. Через 6-8 повторений такого сочетания, т.е. через 6-8 подкреплений, обнаружится, что достаточно позвонить, и желудочный сок будет выделяться без предъявления еды. Это значит, что сформировался классический условный рефлекс первого порядка. Его схема такова: Sусл → Rбез. До выработки условного рефлекса звонок для собаки был совершенно безразличен, а после, - он стал для неё значимым, так как связан с кормлением и вызывал выделение желудочного сока.

В основании теории оперантного обусловливания Скиннера лежит тот простой факт, что не всегда действия живого существа являются реакцией на ту или иную комбинацию внешних воздействий - стимулов. Довольно часто (по мнению Скиннера, в большинстве случаев) поведение выглядит так, как будто бы ему не предшествуют никакие видимые стимулы.

Викарное научение (англ. vicarious learning) – введенное амер. психологом А. Бандурой понятие о том, что научение может происходить на основе наблюдения за поведением др. людей (животных) и за последствиями их поведения, а не только на основе собственного поведения и лично полученного подкрепления. Син. научение путем наблюдения (observational learning). Иногда vicarious learning переводится как «косвенное научение»; более меткое, но семантически зауженное, название – «обучение на чужих ошибках». В. н. не следует полностью отождествлять с подражанием. Викарное научение — это способность обучаться новому поведению, наблюдая поведение других. А.Бандура также показал, что дети научаются и имитируют поведение взрослых, даже если оно не сопровождается награждением. В одном эксперименте детям показывали фильм, в котором мужчина или сидел спокойно рядом с куклой, или с неистовством набрасывался на нее. Потом детей оставляли одних в комнате с куклой. Те дети, которые наблюдали агрессивное поведение, были более агрессивны. Кроме того, они в точности повторяли те формы агрессивного поведения, которые они видели, то есть научение возможно без подкрепления.

26. Научение. Теория научения Н.А.Бернштейн. Принципы: упражняемости, повторения без повторения, сенсорных коррекций.

Принцип упражняемости. Если бы в упражняемости все дело сводилось к разработке суставов и связок и к разрастанию мышц, то последствия упражнения, например, правой руки в каком-либо виде работы должны были бы сказаться положительным образом на любом виде работы, производимой той же правой рукой. А между тем на самом деле упражненность распространяется только на немногие сходные виды работы, тогда как по отношению к другим рука остается такой же неработоспособной, как была и раньше. Повторения осваиваемого вида движения или действия нужны для того, чтобы раз за разом (и каждый раз все удачнее) решать поставленную перед собою двигательную задачу и этим путем доискиваться до наилучших способов этого решения. Повторные решения этой задачи нужны еще потому, что в естественных условиях никогда ни внешние обстоятельства не бывают два раза подряд в точности одинаковыми, ни сам ход решения двигательной задачи не может повториться два раза подряд абсолютно одинаковым образом. Поэтому необходимо набраться опыта по всему разнообразию видоизменений самой задачи и ее внешней обстановки, и прежде всего по всему разнообразию тех впечатлений, с помощью которых совершаются сенсорные коррекции данного движения. В связи с этой возраставшей требовательностью жизни естественно получилось, что более новые мозговые устройства, вырабатывавшиеся позднее и присущие более высокоразвитым живым существам, оказывались наделенными и все большею упражняемостью. Чем новее уровень построения движений, чем он выше стоит по смыслу и сложности доступных ему задач, тем он в тоже время гибче, приспособительнее, как говорят, «пластичнее», и тем больше он упражняем. Принцип повторения без повторения. человек принимается за разучивание тех или иных движений именно потому, что не умеет их делать. Поэтому в начале разучивания навыка ему, в сущности, нечего проторять или же проторяться и запечатлеваться у него начнутся те самые неловкие и неправильные движения, какие он единственно в состоянии совершить в начале работы над навыком. Для того, чтобы что то «проторилось» в смысле, придаваемом этому слову сторонниками соответственной теории, необходимо, чтобы это «что то» повторялось раз за разом так же одинаково и точно, как повторяются условные сигналы в опытах с условными рефлексами. Но если учащийся все время повторяет свои неумелые, неправильные движения новичка, значит, упражнение не приносит ему никакой пользы, так как вся суть и цель упражнения в том, чтобы движения улучшались, т. е. изменялись. Следовательно, правильно проводимое упражнение есть, в сущности, повторение без повторения. Как же выйти из этого противоречия, которое почему то не замечалось до сих пор сторонниками теории проторения? В действительности противоречие здесь только кажущееся, и мы обладаем уже совершенно достаточным материалом для того, чтобы разъяснить его по существу. Все дело в том, что при правильно поставленном упражнении учащийся повторяет раз за разом не то или иное средство решения данной двигательной задачи, а повторяет процесс решения этой задачи, раз от разу меняя и улучшая средства. Совершенно очевидно, что теория проторения и запечатления следов бессильна объяснить закрепл

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 3032; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.9.183 (0.014 с.) |