Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Новый язык: переход через безднуСодержание книги

Поиск на нашем сайте

«Двери счастья отворяются, к сожалению, не внутрь, тогда их можно было бы растворить бурным напором, а изнутри, и потому ничего не поделаешь!». С. Кьеркегор

Язык обозначает состояние, покуда если есть «если», то должно быть и «то». Поэтому язык не может обойтись без временной системы координат, он обречен на объяснения прошлого и рождение прогнозов на будущее. Даже обозначаемые глаголами и деепричастиями явления реальности мы невольно превращаем в состояния (прошлые или предполагаемые). Состояние всегда либо в прошлом, либо в будущем, а реальность же насквозь процессуальна. Истинное настоящее – это не состояние, а своего рода математическая точка на «шкале времени», при том, что никакой шкалы-то в реальности нет (образ шкалы – типичный пример состояния). Следовательно, привычный нам описывающий язык обозначает то, чего нет в реальности, и в привычном понимании он не может быть основой для познания. Язык означивает состояния вещей, локализует их в координатах пространства и времени, одним словом, «осостоянивает», делая конгруэнтными только нашей картине мира. Состояние вещи не позволяет иметь дело с ней непосредственно, оно – то, что осталось от вещи в координатах пространства и времени, ее тень, то, что в реальности не существует. Любые оформляемые на сегодняшний день результаты криминологических исследований, которые могут найти отражение в законодательстве, обречены на основанное на ограниченном детерминизме закрыто-системное познание. Что бы ни исследовалось с этих позиций, оно представляет собой ответы на вопросы «Что?» (преступление, преступник, преступность) и «Почему?» (криминогенная среда, дефекты ценностно-нормативной ориентации и потребностно-мотивационной сферы, социальные противоречия, конфликт культур и т.п.). Однако направлений научного поиска, которые позволили бы ответить на вопросы «Зачем?» и «Как?» («Как?» – исходя из «Зачем?»), не так много. По крайней мере, они не находят достойного воплощения в правотворческой и правоприменительной сферах, да и вряд ли с учетом используемого инструментария могут такое воплощение найти. Законодатель рефлексивно реагирует на всякие социальные эксцессы в расчете предотвратить их в будущем, в результате количество нормативных предписаний увеличивается день ото дня, а воз и ныне там. С другой стороны, как известно, даже при плохом законодательстве может быть хорошее правоприменение. Необходимо также понять, что вопрос «Зачем?» часто неосознанно подменяется вопросом «Почему?». Если мы создаем какую-то модель, какой-то проект, а делаем мы это всегда исходя из имеющегося у нас опыта, мы все равно занимаемся ответом на вопрос «Почему?». Наше «Зачем?» автоматически подменяется формулировкой «чтобы потом не случилось того, что было и есть». Любой ответ, начинающийся со слов «Потому что…» или «Для того чтобы…» также свидетельствует нам о том, что на самом деле мы отвечаем на вопрос «Почему?», а не «Зачем?». Так, рядом исследователей отмечается, что преступники нужны обществу исключительно как «козлы отпущения», что тюрьмы нужны богатым для защиты своей собственности и привилегий, представляют собой разновидность индустрии[332] и т.д. Точным здесь выглядит и утверждение А.И. Долговой, определяющей преступность, как «социальное явление, заключающееся в решении частью населения своих проблем с виновным нарушением уголовного запрета»[333]. Как говорится, «уже теплее», но все это лишь экзистенциалистские «штучки», разъяснение по теме, которое бессильно в ответе на вопрос «Зачем?». Даже если бы упомянутые персоналии проводили, например, какой-нибудь опрос представителей органов власти, а те, набравшись смелости, отвечали: «Да, мы пишем и принимаем законы, чтобы отдельных индивидов приносить в жертву ради успокоения общественности, из собственных корыстных намерений, да и тюрьмы пустовать не должны», то все равно мы не получили бы ответа на вопрос «Что делать?» («Как?»). Благими намерениями, как известно, дорога выстилается не в рай. Язык просто не может работать с реальностью. Он подменяет реальность знаками. Вместо того, чтобы «подцепить» реальность, логико-семантическое мышление, получая ответы на вопрос «Что?» по нескольким пунктам, довольно произвольно пытается объединить их в систему. Произвольно оно это делает из-за склонности нашего мышления бороться со всякими противоречиями. Оно незаметно для своего носителя замазывает их, а там, где такой замазки не хватает, конструирует недостающие детали, находит объяснение любым, казалось бы, неразрешимым парадоксам, лишь бы не озадачиваться[334]. По такому принципу происходит любое описание, таков же механизм возникновения диалектики – описательный характер никуда не исчезает, а сущность явлений так и остается нераскрытой. Мышление, избегающее противоречий, уподобляется уже упомянутому при анализе философии Гегеля перемножению различных чисел: результат заранее предопределен, даже когда является неожиданным для исследователя. В этом отношении афоризмы «открытие можно сделать, только если чего-то не прочитал», «количество аргументов и контраргументов равняется» довольно точно отражает состояние гуманитарной науки. Логика как основа языка не «копает» познаваемое, а «строит» себя на нем[335]. С помощью языка она создает метауровени реальности, которые к самой реальности никакого отношения не имеют. Те же законодатели и правоприменители имеют дело не с явлениями реальности, а их знаковыми отражениями (состав преступления – один из многих), при том, что сами эти явления уже могут измениться до неузнаваемости. Например, человек во время совершения преступления проявил свои худшие качества. Однако к моменту начала отбытия наказания он раскаялся или, наоборот, начал бравировать содеянным, что как-то должно быть учтено в приговоре. Но разве кто-то может определить, какой точный срок наказания потребуется для исправления виновного, и возможно ли оно в принципе? Так и хочется опять поделить всех преступников на две категории: 1) те, которые никогда не должны попадать в тюрьму, и 2) те, которые никогда не должны выходить из тюрьмы (Э. Дюркгейм). В качестве еще одного примера можно привести противодействие коррупции. Последнее очень большое внимание уделяет борьбе со взяточничеством, которое когда-то действительно можно было считать одним из самых опасных проявлений коррупции. Но так ли это в условиях, когда действуют откаты, распилы бюджета, кумовство в органах власти, утечка инсайдерской информации и т.д.? Сущность коррупции давно изменилась, а слово не поменялось[336]. Странно также то, что мы почему-то не замечаем, а если и замечаем, то чаще всего не придаем значения тому, что все определения даются через другие категории, а те, в свою очередь, нуждаются в своем определении, и так до тех пор, пока не будет исчерпан весь психологический опыт. Психический аппарат человека устроен таким образом, что пытается все поступающие на рецепторы раздражители уложить в понятное и непротиворечивое представление о реальности. Имеющиеся представления о реальности служат своего рода интерпретатором, когда любой новый раздражитель попадает в систему имеющихся представлений и благодаря ей вынужден изменить свою траекторию[337]. Исследования нейрофизиологов доказывают, что количество осознаваемых сигналов, поступающих от рецепторов в головной мозг, на несколько порядков меньше той информации, с которой мозг работает[338]. Поэтому часть раздражителей просто не замечается, другая часть, наоборот, служит подтверждением имеющихся представлений, еще одна часть искажается, опять же, в угоду сложившимся стереотипам. Например, если я считаю кого-то «падшим» человеком, все его действия я буду склонен интерпретировать как проявления морального разложения, и мне может потребоваться некое интеллектуальное усилие для того, что увидеть в его поведении что-то иное – нейтральное или положительное. В дикой природе, где главным было выжить, такой подход был единственно приемлемым. Сочетание желтых и черных цветов на дорожном знаке, на рекламном баннере привлекает наше внимание, потому что для наших далеких предков данная цветовая палитра означала смертельную опасность – леопарда. Это был единственный путь, который могла предложить нам эволюция, по такому же механизму сформировался наш язык. Но такой подход оказывается совершенно неэффективным для познания реальности. О. Розеншток-Хюсси отмечает: «Мы найдем либо общий язык, либо – общую погибель. Мы должны открыть единое основание для социального мышления. В противном случае массы обойдутся без нас, махнув рукой на нашу непостижимую разобщенность»[339]. Сразу следует предупредить, что переключиться на регистр мышления с использованием такого языка может быть сложно только из-за привычки мыслить содержательно, с использованием описаний и абстракций, из-за того, что мы представления о реальности принимаем за саму реальность, считаем, что наши представления объективны и существуют вне нас такими же, какими мы их себе представляем. Мир, который содержится в нашей голове, делаемый, он служит не основанием, а поводом для мышления. Мозг додумывает почти все сам. На пути знакомства с новым языком нас постоянно будет подстерегать желание пуститься в языковые игры, соскочить в знаковые (формальные) отношения с миром и тем самым вернуться на круги своя. Если это случится, ни о каком взаимодействии с реальностью говорить опять не придется, мы снова будем видеть, слышать и понимать только самих себя. Именно новый язык, как никакой другой способ мышления, должен передать суть понятий, ведь задача коммуникации состоит во взаимопонимании, а не в «объективации» (формализации) суждения. Уже неоднократно говорилось о том, что необходимость разработки нового языка обусловлена малоэффективностью означивания различных вещей и состояний. Пока дела складываются таким образом, что называние каждого феномена действительности или состояния своим именем приводит всего лишь к символизации бытия. Тогда неизбежен как на дрожжах рост количества терминов и категорий. Казалось бы, чтобы выйти из терминологических пут, нужно идти по пути систематизации, обобщений, создания классов, подклассов и т.д. Но это еще больше нас отдалит от работы с реальностью. В юриспруденции серьезное внимание уделяется толкованию, для этого созданы конституционные (уставные) суды, издаются руководящие разъяснения официальных органов и т.д. Но, как видим, данные институты слабо влияют на реальное состояние законности, если под ней понимать подлинный уровень защиты прав и свобод человека. Но что же такое реальность? Представление о реальности скрывает от нас фактическую реальность. Реальность не является нам сама по себе, она является нам вещами. Следовательно, реальность – не то, чем она является нам[340]. Мы почти никогда не имеем дела с реальностью, мы имеем лишь представление о реальности. Максимум, на что оказывается способным человеческий разум, это на улавливание перехода реальности в представления о ней, хотя этого не так и мало. Познать фактическую реальность мы вряд ли сможем, зато мы можем отыскать способ, с помощью которого можно будет создать некую реконструкцию реальности, гораздо больше соответствующую действительности, чем имевшаяся ранее модель. Но надо отдавать себе отчет в том, что любая модель рано или поздно становится представлением о реальности. Следуя по такому пути, мы будем создавать модели, которые будут все адекватнее реальности, но самой реальностью они никогда не станут. Абсолютной истины мы все равно не откроем. Но даже если мы начнем оперировать преимущественно глаголами и отглагольными существительными, они также не позволят решить поставленную задачу. Глаголы «исправлять», «предупреждать», «привлекать» хоть и процессуальны, но фактуальны, так как отражают сам факт какого-либо действия. Понятия «предупреждение», «исправление», «восстановление», «совершение», «ресоциализация», «реализация потребности» также нам не помогут, поскольку для действия все равно потребуется пространственно-временной континуум, что придает всем упомянутым понятиям фактуальность. Вот если бы мы смогли одновременно соблюсти требования процессуальности и нефактуальности, это действительно позволило бы нам преодолеть ограничения языка[341]. Новый язык не должен сводиться к содержательному описанию феноменов, что позволило бы им жить своей жизнью, развиваться и сохранить достоверность их понимания. С его помощью мы должны как бы взламывать реальность. Как это сделать, из чего же тогда должен состоять новый язык, в чем его новизна? Никакого нового языка в лингвистическом смысле создаваться не будет. Это даже не какое-то «эсперанто», это новый способ мышления, отвечающий на вопрос о том, как мы должны изучать человека и его поведение. Как ни странно это будет звучать в свете всего вышесказанного, но новый язык будет состоять из слов. Однако слова эти будут обозначать некие концепты, одним из которых является противоречие. Прекрасный пример языка открытых систем нам демонстрируют дзен-коаны. Нам также предстоит воспользоваться чем-то подобным. Навскидку можно предложить следующие примеры: «То, что человек совершил преступление, – плохо, но иначе и быть не могло». «Сформулированные в законе цели наказания недостижимы, но без него не обойтись». «Общественная опасность оборота наркотиков очевидна, но конкретному индивидууму ничего не угрожает». «Опасность – это отношение угрозы к возможности ей противостоять». «Корыстные люди склонны к совершению кражи, но альтруистов не существует». «С преступностью нужно бороться, но она будет всегда». «Без изменения человека невозможно предупредить преступление, но все люди – потенциальные преступники». «Государства предпринимают огромные усилия для сохранения своей целостности, что неизбежно приводит к их разрушению». И даже, с некоторой натяжкой, знакомое «Если Вы еще на свободе – это не Ваша заслуга, а чья-то недоработка». Многое из того, что будет сказано дальше, выходит за пределы «здравого смысла». Но «новая теория, призванная спасти науку от парадокса, сама должна быть парадоксальной»[342].

Возможность и вероятность

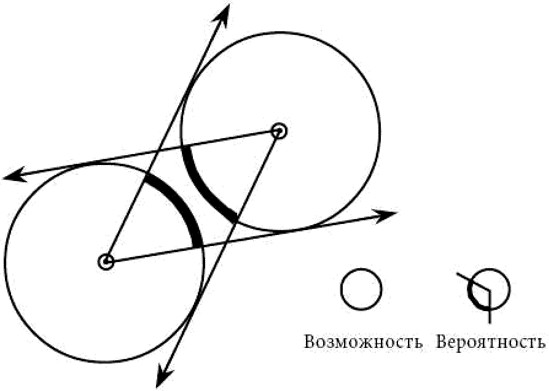

Ученые проводят логический опыт, который позволяет им выявить основное противоречие и избавиться от пространственно-временной содержательности. Они строят три модели, две из которых будут представлять собой мир вещей и мир закономерностей (см. рис. 10)[343].

Рис. 10. Сущностные противоречия 1-я модель представляет собой абсолютное ничто. Здесь мы сразу же сталкиваемся с первым сущностным противоречием, поскольку говорим о нахождении внутри «ничто», следовательно, называем его и рождаем в языке вещь, которой нет, ведь это «ничто». «Попытаемся задать вопрос о Ничто, – рассуждает М. Хайдеггер. – Что такое Ничто? Уже первый подступ к этому вопросу обнаруживает что-то непривычное. Задавая такой вопрос, мы заранее представляем Ничто как нечто, которое тем или иным образом «есть» – словно некое сущее. Но ведь как раз от сущего Ничто абсолютно отлично. Наш вопрос о Ничто – что и как оно, Ничто, есть – искажает предмет вопроса до его противоположности. Вопрос сам себя лишает собственного предмета»[344]. Вот они, козни языка. Поэтому договоримся о том, что название не в счет, «это название так называется» (Льюис Кэрролл). В первой модели нет ничего и называть совершенно нечего. Здесь нет ни предметов, ни вещества, ни идей, ни пространства со временем, вообще ничего. Даже дырки от бублика, и той нет. 2-я модель получается, если внесем в первую модель какую-либо вещь – предмет материального мира, человека, идею и т.д. Но вот в чем вопрос: как вещь, помещенная в ничто, может стать чем-то вышеназванным? Скажем, если мы помещаем туда «шар», то как в отсутствие системы координат он там может им стать? Как вещь может стать шаром в отсутствие кубов, пирамид и вообще всех других геометрических фигур? Левого без правого не бывает, верха без низа тоже, как и преступного без непреступного, преступника без правопослушного гражданина. Очевидно, что никакого шара во второй модели нет и быть в принципе не может. Это именно мы из ничто делаем нечто и затем называем этой самой конкретной вещью. Но ведь с ничто нельзя иметь дел, поэтому что-то все-таки есть. В 3-ю модель поместим еще одну вещь. Опять же, от такой операции в третьей модели пространство и время не появились. Однако в ней появилось некое отношение между вещами, следовательно, появилась возможность (обратите внимание на эту ключевую категорию) отношения между двумя вещами. Уже имея две вещи, можно строить «законы» и «закономерности», чего мы были лишены во второй модели. Итак, проведенный логический опыт вызывает ряд вопросов: 1) куда в первой модели мы поместили вещь? Если в абсолютное ничто, то разве в него возможно что-либо поместить? 2) почему во второй модели вещь стала именно такой? Что или кто определил такое ее существование? 3) откуда в третьей модели взялось отношение? Что или кто его туда привнес? Данные вопросы как раз являются искомыми сущностными противоречиями, которые нужны нам для того, чтобы сделать нечто очевидным. Основная сложность здесь состоит в том, что мы привыкли определять вещи через их описание, противоречие же не может нам дать прямого ответа. Зато оно дает нам больше – позволяет увидеть нам нечто в разломе того, на что указывает логика. «Если мы попытаемся определить мир в целом, то мы должны сравнить его с тем, что миром не является, то есть с Ничто. Получается, что мир в целом определяется через Ничто, но Ничто как таковое никак не может быть определено, а поэтому мир в целом никак не определяется»[345]. Опыт с тремя моделями также убедительно подтверждает: чтобы что-то существовало, необходима возможность того, что это может существовать. Или: если что-то есть, значит, существует возможность того, что это есть, и это зависит не только от самой вещи, но и другой вещи (других вещей), способной (способных) вступить с ней (ними) в отношение. А. Эйнштейн задавался вопросом: «Вы действительно считаете, что Луна существует только когда вы на неё смотрите?»[346]. С позиции новой методологии (мышления) на этот вопрос можно дать такой ответ: Луна существует постольку, поскольку мы имеем с ней дело в пространстве нашего мышления. В ином случае она для нас – ничто, хотя она все равно есть (станет ею, как только мы вступим с ней в отношения). Никакой Луны как спутника Земли вне конкретной психики не существует. Возможность сопряжена с вероятностью, но не сводится к ней. Комплекс вероятностей существует благодаря возможности, возможность по отношению к вероятности первична. Вероятность рождается в отношении, то есть во взаимодействии вещи (обладающей возможностью) с другой (другими) вещью (вещами), также обладающей (обладающими) возможностью. Возможность – это пред-существование одной вещи для другой. Отсюда следует, что возможность вещи на сущностном уровне первична по отношению к самой вещи на овеществленном уровне и ничем не ограничена. «Если предметы могут входить в со-бытия, то эта возможность должна быть уже заложена в них… Если можно представить себе объект вне события, то вообразить его вне возможности этого контекста нельзя»[347]. Однако реализация вероятности на содержательном поле ограничивается рядом причинно-следственных взаимодействий, в том числе из-за реализации другой возможности[348]. Опять же, возможность, сменившись существованием, рождает новую (другую) возможность, и так до бесконечности. Говоря другими словами, все возможности не реализуются, хотя существуют независимо от реализации. Так, каждый из нас по окончании школы имел возможность стать ученым, музыкантом, дворником, космонавтом или кем-то еще. Однако из бесчисленной серии возможностей реализованной оказалась какая-то одна. Одна из возможностей, реализовавшись, в какой-то степени ограничила вероятность реализации другой возможности, но не уничтожила саму эту возможность, даже если на содержательном поле свела ее к нулю (с возрастом вероятность стать кем угодно из перечисленных персонажей снижается, но в различной степени (с различной вероятностью)[349]. Таким образом становится очевидным, что возможность, каким бы странным это не показалось, совершенно несодержательна. С точки зрения формальной логики у нас как будто имелась только одна возможность – стать либо тем, либо другим. Но на самом деле у нас были все перечисленные возможности и еще масса других, которые мы просто не рассматриваем. «Здравым умом» это понято невозможно, поэтому часто говорят, что задним числом новая возможность не открывается. Но это не так. У нас может не быть вариантов (в пространстве мышления), а возможность есть всегда (см. рис. 11). Еще пример. Может ли человек поймать рыбу, которой нет? Естественно, невозможно, поэтому вероятность поимки рыбы равна нулю. Но если рыба в пруду плавает, а у этого человека нет ни удочки, ни сети, а голыми руками рыбу он ловить не научен, то может ли он ее поймать? Это возможно, поскольку есть человек и рыба. Однако вероятность (уже на содержательном поле) успешной рыбалки близка к нулю. Если его все-таки снабдить снастями, вероятность поимки рыбы возрастет. При этом будет реализовываться какая-то одна вероятность из комплекса вероятностей: он может поймать рыбу удочкой, сетями, научится делать это руками или как-то еще. Если ему предоставить приманку и хорошую наживку, с каждым разом вероятность может возрастать, хотя никогда не станет 100%-ной, поскольку, например, к моменту поимки рыба может сдохнуть. В тривиальном языке «кот ни жив, ни мертв» (Э. Шредингер).

Рис. 11. Схема – «возможность», помноженная на «вероятность» [350]

Поэтому вероятность представляет собой то, что рождается в отношении, во взаимодействии вещей, возможность которых мы здесь рассматриваем. Только отношение определяет вероятность реализации конкретной возможности и способ этой реализации на содержательном поле. Как было отмечено, возможность первична по отношению к вещи. Из приведенного логического опыта с первыми двумя моделями также очевидно, что раз мы куда-то помещаем вещь (в ничто), значит там уже имелась возможность существования вещи. В первой модели уже была возможность существования вещи из второй модели, поэтому возможность – ничто. Это означает, что вещи нет, но ее пред-существование делает ее возможной. Вещь – это возможность. Если «возможность» – это «ничто», то она гомогенна и полипотентна, благодаря чему любая вещь обладает неповторимостью и индивидуальностью. Возможность вещи, вступая в отношения с другой возможностью вещи, порождает видимый мир. Реализуется эта индивидуальность только во взаимоотношениях с другими вещами, но существует независимо от отношений. В чем практическая значимость изложенного? Как только мы начнем рассматривать человека как гомогенную полипотентную возможность, а не как набор личностных характеристик, мы существенно расширяем спектр возможных реакций на его поведение (в том числе и на свое). У нас и так для этого имеется бесчисленное количество возможностей, но пелена содержательности, всевозможных теорий, школ, концепций, нормативных предписаний, опыт прошлого и т.д. уже почти не оставляют нам выбора. Благодаря ему теперь мы оказываемся способны разрешить набивший оскомину спор между детерминистами и приверженцами «свободы воли», то есть в криминологической плоскости примирить основные постулаты классической и социологической школ. Оставаясь на детерминистских позициях нам все время представляется, что у виновного лица не было иного выхода, кроме как совершить преступление, то есть у него была только одна возможность действовать. Для объяснения случившегося мы находим причинные комплексы, характерные черты личности преступника и т.п. Но одна возможность – это не возможность, а необходимость, что с детерминистских позиций обусловливает отношение к преступнику как к жертве обстоятельств. Действительно, сказать, что человек абсолютно свободен в выборе варианта поведения, нельзя. Люди ведут себя в соответствии с выученной социальной ролью, заложенными в его психике параметрами, и в этом плане могут выбирать только тот вариант поведения, который окажется для них, согласно их же психологическому опыту, единственно приемлемым. В «Повести о настоящем человеке» (Б. Полевой) Алексей Мересьев был вынужден действовать так, как описано. Любой герой совершает свой подвиг потому, что он не мог поступить иначе. Но это рассуждения в поле вероятности, а не возможности. Вероятность совершения преступления (как одного из вариантов поведения) снижается по мере расширения спектра возможностей личности. Следовательно, в криминологическом отношении основная задача общества состоит в социальной адаптации индивида, а та, свою очередь, сводится к обучению как можно большему количеству способов удовлетворения различных потребностей, благодаря чему происходит смещение человека в сторону гомогенной полипотентной возможности. Впрочем, сказанное справедливо не только для криминологии. Именно поэтому автор ратует за аннигиляцию внешнего и внутреннего контура личности, что делает саму личность невозможной (хотя человеку от этого ничего угрожает, если не сказать, что так он как раз приобретает себя). Оставаясь на позиции идентифиции «Я» человека с чем-то содержательным, мы ограничиваем его возможности. Теория стигмы (Ф. Танненбаум, Э. Сатерленд, Т. Селин и др.) – весьма подходящий пример для объяснения данного постулата. Если мы рассматриваем человека как Нечто, мы не можем управлять его поведением непосредственно, мы можем управлять лишь вероятностью его поведения. По мере аннигиляции управляемого и управляющих, что проявляется в сбрасывании с себя социальных ролей (среднего и внешнего контуров личности), увеличивается количество возможностей по управлению поведением, расширяется спектр осознанных возможных реакций на поведение индивидуума. Так человеку как объекту управления мы даруем внутреннюю свободу, при которой он не способен причинить вред другому, который для него уже будет всегда Другим (с большой буквы). И почему только многие великие люди такие скромные? Итак, с чем нам необходимо разобраться в дальнейшем? Нам следует ответить на вопрос, как именно «ничто» может породить такое разнообразие вещей. Нужно будет решить, сводима ли индивидуальность форм и содержаний всех без исключения вещей к каким-то самым общим формам и содержаниям. Что-то похожее уже делали наши предки, когда разглядели в окружающем мире точки, прямые, лучи и гипотенузы (Евклид), то же самое получилось и при появлении числа. Аналогичные попытки предпринимались и предпринимаются постоянно, но только на содержательном поле, благодаря чему существуют типы, классы и категории. Нам же нужно будет все это проделать исходя из высказанных представлений о возможности. Именно такой подход позволит нам полностью реализовать открыто-системное познание, а инструментом послужит теория принципа – азбука нового языка.

Принципы Понятие принципа Как уже было сказано ранее, при отлучении вещи от сознания она становится для познающего ничем. Вспомним «Луну Эйнштейна». Естественно, при отлучении Луны от нашего сознания в реальности она никуда не девается (если вдруг не сойдет с орбиты и не улетит в дальний космос), поэтому правильнее говорить о том, что Луна (как и любая вещь) становится для нас ничем, пока мы не обратим на нее внимание снова. Однако, уже когда-то, всего лишь раз появившись в нашем сознании, вещь будет вносить свою лепту в познание других вещей[351], а те, в свою очередь, также будут влиять на представления о Луне. Как видим, при обычном подходе к познанию (в рамках прежней методологии) мы как таковую вещь и не познаем, ибо сразу же запечатываем ее в свой психологический опыт, фактически лишая права на всякую самость. Поскольку человек для нашего сознания такая же вещь, то мы также склонны судить по нему описательно, определяя его пол, возраст, телосложение, национальность, наличие у нас с ним родственных связей, мимику и жестикуляцию при общении, и т.д., а для криминолога, если разговор заходит о реальном или потенциальном преступнике, важными оказываются еще наличие / отсутствие криминального прошлого, характер совершенного преступления (насильственное, корыстное, террористическое и т.д.), и многое другое. Таким образом, мы познаем не самого человека, а лишь его внешние характеристики на поле вероятности, приписывая ему на будущее то, чем он не является. Теперь настало время разобраться с «принципами». Что же это такое? Принцип – это способ существования возможности, ее структура. Если возможность несодержательна, то и принцип также несодержателен, и в силу чрезвычайной очевидности описать его невозможно, он есть механизм развертки возможности в нашем мире вероятностей. Однако принцип существует независимо от вещей, иначе бы нам пришлось признать, что все возможности всех вещей уже реализованы и мир застыл бы как каменный от взгляда Медузы Горгоны. Принцип реализует возможность по-своему, он является тем, в связи с чем функционирует весь познаваемый нами мир[352]. Принцип – это метод мышления, поэтому вполне уместно говорить о методе принципа. Технологически данный метод очень похож на применение аналогий и экстраполяций. Но в содержательных системах они часто дают сбой. Так, увидев в живой природе, как взрослая особь огрызается на своего заигравшегося отпрыска, или зверь, защищая свою территорию, свирепо рычит на конкурента по экологической нише, мы можем счесть, что таким образом одно животное, порождая в другом страх, «наказывает» сородича. Казалось бы, чем не примеры, подкрепляющие веру в естественность уголовного права с его непременным атрибутом – институтом наказания? Однако тут же возникает ряд вопросов: а почему именно наказания, а не меры уголовно-процессуального пресечения? Или не акта необходимой обороны (крайней необходимости)? Ни один из ответов не является окончательно правильным, поскольку на содержательном поле мы сможем найти черты и того, и другого, и третьего, и т.д., хотя бы и в разных их вероятностных соотношениях[353]. В общем, методы аналогии и экстраполяции, основанные на искаженном нашим психологическим опытом абстрагировании, далеко небезупречны, нужно что-то другое, нужны именно принципы. Для их выявления необходимо в совершенно различных по содержанию системах обнаружить то, что может их объединить, но не описательно, а процессуально и нефактуально. Необходимо увидеть инварианты всех инвариантов (сущностные противоречия) в этой самой их нефактуальности и процессуальности. Если в приведенных с животными примерах мы пойдем не по пути абстрагирования и экстраполяции, а, наоборот, в сторону выявления всех инвариантов, то легко можем вычленить в их поведении общее – агрессию. Но агрессией обладают не только животные, она присуща растениям (росянка, «ловящая» насекомых) и даже неживым вещам (агрессивное химическое соединение). Продолжая идти дальше по пути, обратному абстрагированию и экстраполяции, мы увидим у каждой существующей вещи что-то наподобие инстинкта самосохранения, «страха небытия» и т.п., иначе она бы не была явлена нам, а то и вовсе не существовала бы. Однако это все равно будет игра на поле содержательности. Чтобы совершить скачок в сферу принципа, нам понадобится уже приведенная выше теория возможности. Принципы, о которых пойдет речь, появляются при столкновении возможности с веществом[354]. В результате вещество получает структуру и возможность существования. При этом нам не следует забывать о том, что под веществом понимается не только материальный мир, но и идеи, а равно и человек, с которым мы можем взаимодействовать. И еще, о чем нам не следует забывать, так это о том, что разговор идет в гносеологической (методологической) плоскости, а не о каких-то самостоятельных субстанциях «возможности» и «вещества», оторванных от познающего. В противном случае сказанное превратится в чистой воды идеализм. Принцип является истинной природой вещи, не искаженной нашим психологическим опытом. Принцип первичен относительно вещей, поскольку определяет их. Хотя принципов несколько и остается возможность открытия новых принципов, использовать их следует в совокупности, единстве. За пределами вещества и вероятностного поля, в поле возможности, существует только один Принцип. А вот в поле вероятности, когда Принцип начинает сталкиваться с веществом, можно обнаружить следы нескольких принципов, но все они вытекают из одного Принципа. Сам по себе, в одиночку, овеществленный принцип не живет, так же, например, как в современной юриспруденции никогда нельзя иметь дело только с законностью, либо только со справедливостью, либо только с гуманизмом (законность – формализованная для человека справедливость, о справедливости можно говорить только в рамках имеющейся законности и применительно к кому-то конкретному, гуманизм без законности нереализуем, а без справедливости для конкретного лица может даже повредить). Поэтому принципы должны рассматриваться как минимум в паре. Принцип в чем-то похож на Земную ось, на центр тяжести предметов материального мира, которые воочию увидеть нельзя, но тем самым их методологическое значение от этого ничуть не умаляется. Принцип – матрица, способ существования Сущего, методологический сингуляр вещей. У. Эко писал: «Маятник говорил мне, что хотя вращается все – земной шар, солнечная система, туманности, черные дыры и любые порождения грандиозной космической эманации, от первых эонов до самой липучей материи, – существует только одна точка, ось, некий шампур, Занебесный Штырь, позволяющий остальному миру обращаться около себя. И теперь я участвовал в этом верховном опыте, я, вращавшийся как все на свете, сообща со всем на свете, удостаивался видеть То, Недвижимое, Крепость, Опору, светоносное явление, которое не телесно и не имеет ни границы, ни формы, ни веса, ни качества, и оно не видит, не слышит, не поддается чувственности и не пребывает ни в месте, ни во времени, ни в пространстве, и оно не душа, не разум, не воображение, не мнение, не число, не порядок, не мера, не сущность, не вечность, оно не тьма и не свет, оно не ложь и не истина»[355]. Автор приведенной цитаты даже не догадывался, что вскрыл существование Принципа. Принцип нельзя вывести из чего-либо другого, поскольку он служит первоосновой любого объяснения и любого взгляда. Он просто является нам вот так вот. Уяснение принципов никак не определено профессиональным опытом исследователя, более того, одежды содержательности, из которых состоит опыт, могут только препятствовать этому. Многие специалисты в области права с раздражением относятся к так называемым «кабинетным ученым» и «кабинетной науке». Только это раздражение ничего не меняет, ибо так называемые «практики» (в хорошем смысле этого слова) оказываются в одной лодке с теми, кто о практике имеет лишь косвенное представление. Иллюзия более глубокого познания реальности практиками весьма устойчива, порой не убеждают даже ссылки на тех авторитетнейших корифеев криминалистической науки, которые к правоприменению имели крайне отдаленное отношение[356]. В конце концов, изучая право, изучаем его именно мы, а не наш опыт в данной сфере. Все изучаемые слова и термины мы примеряем под себя. Итак, как только что было сказано, принципы проявляют себя при столкновении возможности с веществом, в результате чего безликое вещество приобретает структуру. То, что появилось в результате столкновения, не является непосредственной реализацией всей гомогенной полипотентной возможности. Встречаяс

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 206; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.15.191.241 (0.015 с.) |