Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Лупинги и вставки. Их назначение. Основные формулы для расчета параллельно и последовательно соединенных участков трубопровода.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

На практике в ряде случаев трубопроводы оборудуются параллельными участками (лупингами), а также участками другого диаметра (вставками). В этом случае гидравлический уклон на таких участках будет отличаться от гидравлического уклона основной магистрали. Согласно уравнению неразрывности для трубопроводов без сбросов и подкачек Q = w1·F1 = w2·F2 = wn·Fn = idem, (1.17) где w1…wn – скорость течения жидкости в сечениях F1…Fn.

Таким образом, чем больше площадь сечения трубопровода F, тем меньше скорость течения, следовательно, меньше и значение гидравлического уклона (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Соотношение гидравлических уклонов на различных участках трубопровода

Определим соотношение между гидравлическими уклонами лупинга (вставки) и магистрали. Будем при этом полагать, что режим течения нефти на этих участках одинаков (m, b = idem). По формуле Лейбензона гидравлический уклон магистрали равен

для участка с лупингом величина гидравлического уклона составит

Из выражений (1.18) и (1.19) следует, что

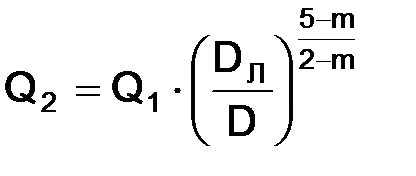

Выражая расход Q2 через Q1, получим

Учитывая, что Q = Q1+Q2, можно записать

Из очевидного соотношения

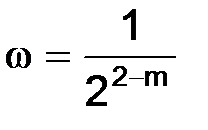

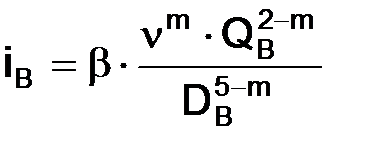

При равенстве D = DЛ величина Тогда при ламинарном режиме w=0,5; при турбулентном режиме в зоне гидравлически гладких труб w=0,297; в зоне смешанного трения w=0,272; в зоне квадратичного трения w=0,25. Рассуждая аналогично, получим соотношение гидравлических уклонов для участков со вставкой. На участке со вставкой величина гидравлического уклона определяется из выражения

Из (1.18) и (1.24) вытекает очевидное соотношение

Поскольку расходы нефти в магистрали и на участке со вставкой одинаковы, т. е. Q=QВ, можно записать

Отсюда следует

Последовательное соединение. Возьмем несколько труб различной длины, разного диаметра и содержащих разные местные сопротивления, и соединим их последовательно (рис. 6.3, а).

Рис. 6.3. Последовательное соединение трубопроводов При подаче жидкости по такому составному трубопроводу от точки М к точке N расход жидкости Q во всех последовательно соединенных трубах 1, 2 и 3 будет одинаков, а полная потеря напора между точками М и N равна сумме потерь напора во всех последовательно соединенных трубах. Таким образом, для последовательного соединения имеем следующие основные уравнения: Q1 = Q2 = Q3 = Q Σ hM-N = Σ h1 + Σ h2 + Σ h3 Эти уравнения определяют правила построения характеристик последовательного соединения труб (рис. 6.3, б). Если известны характеристики каждого трубопровода, то по ним можно построить характеристику всего последовательного соединения M-N. Для этого нужно сложить ординаты всех трех кривых. Параллельное соединение. Такое соединение показано на рис. 6.4, а. Трубопроводы 1, 2 и 3 расположены горизонтально.

Рис. 6.4. Параллельное соединение трубопроводов Обозначим полные напоры в точках М и N соответственно HM и HN, расход в основной магистрали (т.е. до разветвления и после слияния) - через Q, а в параллельных трубопроводах через Q1, Q2 и Q3; суммарные потери в этих трубопроводах через Σ1, Σ2 и Σ3. Очевидно, что расход жидкости в основной магистрали Q = Q1 = Q2 = Q3 Выразим потери напора в каждом из трубопроводов через полные напоры в точках М и N: Σ h 1 = HM - HN; Σ h 2 = HM - HN; Σ h 3 = HM - HN Отсюда делаем вывод, что Σ h1 = Σ h2 = Σ h3 т.е. потери напора в параллельных трубопроводах равны между собой. Их можно выразить в общем виде через соответствующие расходы следующим образом Σ h 1 = K 1 Q 1m; Σ h 2 = K 2 Q 2m; Σ h 3 = K 3 Q 3m где K и m - определяются в зависимости от режима течения. Из двух последних уравнений вытекает следующее правило: для построения характеристики параллельного соединения нескольких трубопроводов следует сложить абсциссы (расходы) характеристик этих трубопроводов при одинаковых ординатах (Σ h). Пример такого построения дан на рис. 6.3, б.

40.Термические режимы работы нефтепроводов. Перекачка нефти с подогревом ("горячая" перекачка). Теплообмен транспортируемой нефти с окружающей средой. Закон теплообмена Ньютона. Формула В.Г.Шухова для распределения температуры при стационарном течении жидкости по трубопроводу. Тепловая изоляция. Понятие о времени безопасной остановки.

TH > Toc, Уравнение притока тепла: 1) 2) из 2) вычитаем 1) => εвнутр m · c · T + const, С – теплоёмкость, dε = m · c · dT. С = [Дж · кг-1 · 0С -1], Снефти ≈ 2000 [Дж · кг-1 · 0С -1]. Закон теплообмена Ньютона:

T – температура внутри трубопровода, T0 – температура вне трубопровода, α - коэффициент теплоотдачи. Дифф. уравнение распределения тепла в трубопроводе:

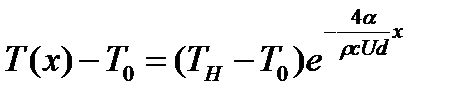

Формула Шухова:

при x = L

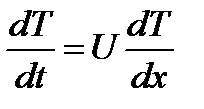

в стационарном течении:

Время безопасной остановки трубопровода – время, за которое нефть в трубопроводе остынет до температуры, при которой наступает кристаллизация парафина. 41.Технология последовательной перекачки светлых нефтепродуктов. Смесеобразование в зонах контактирования последовательно движущихся партий. Физические причины смесеобразования. Расчет объема образующейся смеси (формула для расчета). Смесеобразование при остановках перекачки. Прием и раскладка смеси. Светлые нефтепродукты перекачивают методом последовательной перекачки.

Смесеобразование в зонах контакта последовательно движущихся партий нефтепродуктов.

а) конвекция – перенос массы из-за неравномерности распределения скоростей, б) турбулентная диффузия (перемешивание).

С – концентрация

уравнение продольного перемешивания:

k [м2·с-1] – коэффициент продольного перемешивания. Формула Съенитцера - Марона:

При остановках перекачки профиль трассы в основном предохраняет продукт от растекания. Раскладка смеси:

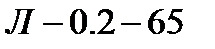

Последоват. перекачка нефтей и нефтепрод. - спец технология трансп-ки нефтей и нефтепрод. по т-п, при кот. в одном т/п. в любой мом. времени находятся несколько жидкостей, различ. по своим физ.-хим. св-вам. Последоват. перекачка примен. в основ. при трансп-ке н-продуктов, в редких случаях – разных сортов нефтей. Нефтепродуктами, кот. перекач. по трубопроводу, явл. неск. сортов, дизел. топлив, авиац. керосинов. Автомоб.бензины различ. по октан. числу, кот. указ-ся в их маркировке. Послед-ной перекачке чаще всего подверг. бензины след. марок: А-76, А-80, А-92 Маркировка дизел. топлив: Л-0.2-65, где Л – тип топлива (летнее, зимнее, арктич.); 0.2 – содер-ние серы (0.2, 0.4, 0.5); 65 – темп. вспышки (65, 40). Авиац. керосины бывают сл. сортов: ТС-1 и ТС-2. Сорта нефтей разл-ся по содерж. серы, солей и по коэфф. обводнённости (содержанию серы). Перекачка нефтепродуктов:

Различные сорта нефти поступают с НПЗ, каждый в свой резервуар, а затем один за другим, закач. в маг. н-п-провод. При этом разделители между разл. жидкостями отсутствуют, поэтому такой метод также наз. последоват. перекачкой прямым контактированием. Партия – любая последов. движ-ся в т/п. ж-ть. Закачка партий нефтепродуктов организуется, чтобы друг с другом контактировали нефтепродукты, наименее различ-еся по своим св-вам. Цикл перекачки – совокупность партий всех нефтепродуктов, перекач. по данному трубопроводу. Преим-ва последоват. перекачки прямым контактированием: 1.Возм-сть использ. 1го т/п для перекачки неск. нефтепродуктов. 2.Наиболее полная загруженность трубопровода. 3.Равномерное снабжение потребителей. 4.Снижение себестоимости перекачки. Осн. недостатком последов. перекачки прямым контактированием явл. образование смеси в зоне контакта партий. На конечном пункте трубопровода организуется раскладка смеси, то есть добавление смеси к партиям чистых нефтепродуктов с сохр. показателей качества. Физич. причинами смесеобразования явл: конвективная и турбулентная диффузии.

турбулентная диффузия, которая обусловлена хаотическим движением частиц жидкости в области смеси. набл-ся при турбул.режиме течения, вместе с конвективной диффузией

Объём образующейся смеси Объёмные концентрации: Массу смеси можно определить по формуле:

При послед. перек-ке возм-ны ситуации, когда перекачка останавливается (аварии, рем.работы, нехватка ресурсов). При остановке перекачки объем смеси сущ-но увелич-ся.

|

|||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; просмотров: 2205; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.214 (0.012 с.) |

; (1.18)

; (1.18) . (1.19)

. (1.19) . (1.20)

. (1.20) . (1.21)

. (1.21) . (1.22)

. (1.22) , запишем с учетом (1.22) выражение для гидравлического уклона участка с лупингом

, запишем с учетом (1.22) выражение для гидравлического уклона участка с лупингом . (1.23)

. (1.23) .

. . (1.24)

. (1.24) . (1.25)

. (1.25) . (1.26)

. (1.26) . (1.27)

. (1.27)

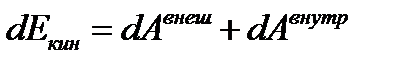

, - закон изменения кинетической энергии.

, - закон изменения кинетической энергии. ,

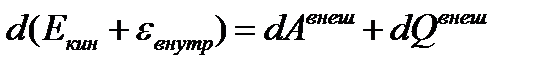

, (*),

(*), - тепловой поток с единицы площади поверхности.

- тепловой поток с единицы площади поверхности. ,

,

=>

=>

,

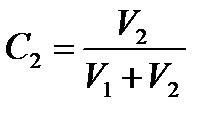

,  , С1 + С2 = 1,

, С1 + С2 = 1, ,

, ,

,  ,

, ,

, ,

,

Конвективная диффузия обусловлена неравномерностью скоростей частиц жидкости при её течении. Набл-ся при ламин. режиме течения.

Конвективная диффузия обусловлена неравномерностью скоростей частиц жидкости при её течении. Набл-ся при ламин. режиме течения.

,

,  . При этом должно выполняться условие:

. При этом должно выполняться условие:  . Объемн. конц-ии показ-ют какую долю объема соста-ют объемы каждого нефтепрод.

. Объемн. конц-ии показ-ют какую долю объема соста-ют объемы каждого нефтепрод.

;

;