Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Торговля : появление торгового капитализма, развитие купечеста, фомир-ние рос.внутреннего рынка.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

Торговые пошлины (доля в общей массе налоговых поступлений 3-5%) Ярмарки: • Крупнейшая - Макарьевская (у Макарьевского монастыря близ Нижнего Новгорода) • Ирбитская - на Урале • Свенская - близ Брянска • Архангельская • В XVII веке торговые связи приобретают национальный, всероссийский характер. • Складывается всероссийский рынок. • Центром всероссийского рынка становится Москва. • Усиливаются и укрепляются позиции купечества. XVII в. Экспорт • корабельные товары • кожа (до 1/3 всего объема вывоза) • сало • поташ (углекислый калий из древесной золы для производства стекла и мыла) • дары леса (воск и меха) Импорт • цветные, благородные и черные металлы • оружие • бумага • красителих • пряности • После окончания Смутного времени возобновился экспорт хлеба, льна, пеньки и других продуктов сельского хозяйства за границу. Широкое распространение получает домашняя крестьянская промышленность. По всей стране крестьяне производят холсты и сермяжное сукно, веревки и канаты, обувь валяную и кожаную, деревянную посуду и полотенца, лапти и мочало, дёготь и смолу, сани и рогожи, топлёное сало и щетину. Постепенно крестьянская промышленность превращается в мелкое товарное производство, ориентированное на рынок. Некоторые сёла становятся крупными ремесленно-торговыми центрами. Так, село Павлове Нижегородского уезда в 1620 году насчитывало 64 торговые ланки, 2 торговых амбара, 10 харчевень, 11 кузниц. Во второй половине XVII в. на территории Центральной России находилось не менее 400 сельских пунктов, жители которых занимались преимущественно торговлей и ремеслом.

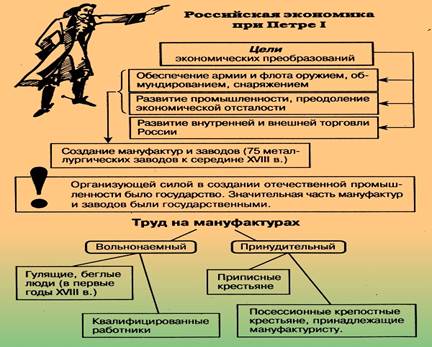

• Общая характеристика петровских реформ 1698-1725 гг. В течение нескольких лет Петр объездил многие европейские страны, изучая различные стороны экономики и политики. Начиная с 1 января 1700 года в стране был введен новый календарь. • Начальный – 1698-1703 гг. • Петербургский – 1703-1714 гг. • Заключительный – 1714-1725 гг.

Итоги • Созданаразносторонняя отечественная мануфактурная промышленность. При участии казны (не менее 40% в финансировании) были построены сотни мануфактур (их число возросло с 20 в 1697 г. до 205 в1721 г.), • Созданы торговый и военный флот (построено 386 кораблей), • Введены более десятка импортных пошлин. Активный торговый баланс. • Проведена реформа денежной системы • Построен Санкт-Петербург ( руками 40 тыс. крестьян) не только как новая столица, но и как морской порт, ориентированный на торговлю с Европой. Приобщение дворянства, верхушки купечества и некоторой части простого народа к европейской культуре, в том числе и бытовой • «Великое посольство» в Европу 1697-1698 гг. и его экономическое значение. Цели великого посольства: • Заручиться поддержкой европейских стран в борьбе против Османской империи и Крымского ханства; • Благодаря поддержке европейских держав получить северное побережье Чёрного моря; • Поднять престиж России в Европе сообщениями о победе в Азовских походах; • Пригласить на русскую службу иностранных специалистов, заказать и закупить военные материалы, вооружение; • Знакомство царя с жизнью и порядками европейских стран.

• Однако практическим его результатом стало создание предпосылок для организации коалиции против Швеции. Великое посольство. Перед отъездом Петр приказал выгравировать на своей печати надпись: " Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую" - "Я ученик и еду искать учителей". • Корабельное дело • Сельское хозяйство (коровы, овцы, косы, семена) • Градостроение • Металлургия и производство вооружения • Сукноделие • Пошив одежды и обуви • Календарь • Развитие мануфактурного производства при Петре I

• Внешняя и внутренняя торговля при Петре I В годы царствования Петра I получила стимулы к развитию внутренняя и внешняя торговля. Этому способствовали развитие промышленного и ремесленного производства, за-воевание выхода к Балтийскому морю, улучшение путей сообщения. В этот период были построе-ны каналы, соединившие Волгу и Неву (Вышневолоцкий и Ладожский). Между отдельными час-тями страны усилился обмен, росли обороты российских ярмарок (Макарьевской, Ирбитской, Свенской и др.), в чем проявлялось формирование всероссийского рынка.Для развития внешней торговли имели важное значение не только строительство Петербург-ского порта, но и поддержка русских купцов и промышленников со стороны правительства Петра I. Это нашло отражение в политике протекционизма и меркантилизма, в принятии Покровительст-венного тарифа 1724 г. В соответствии с ним (а в его разработке принимал участие сам император) поощрялся вывоз русских товаров за границу и ограничивался ввоз иноземных изделий. Боль-шинство заграничных товаров облагалось очень высокой пошлиной, доходившей до 75% стоимо-сти товара. Доходы от торговли способствовали накоплению капиталов в сфере торговли, что то-же вело к росту капиталистического уклада. Общая особенность развития торговли заключалась в проведении политики меркантилизма, суть которой состояла в накоплении денег за счет активного торгового баланса. Государство активно вмешивалось в развитие торговли:

• вводились монополии на заготовку и сбыт определенных товаров: соли, льна, юфти, пеньки, табака, хлеба, сала, воска и др., что привело к повышению цен на эти товары внутри страны и ог-раничению деятельности русских купцов;

• нередко сбыт определенного товара, на который была введена государственная монополия, передавался конкретному откупщику за уплату им большой суммы денег;

• резко были увеличены прямые налоги (таможенные, питейные сборы) и т.п.;

• практиковалось принудительное переселение купцов в Санкт-Петербург, бывший в то время неблагоустроенным приграничным городом.

• Применялась практика административного регулирования грузопотоков, т.е. определялось, в каком порту и чем торговать. Грубое вмешательство государства в сферу торговли привело к раз-рушению зыбкой основы, на которой держалось благополучие купцов, прежде всего ссудного и ростовщического капитала.

• XVII в. • Экспорт • корабельные товары • кожа (до 1/3 всего объема вывоза) • сало • поташ (углекислый калий из древесной золы для производства стекла и мыла) • дары леса (воск и меха) • Импорт • цветные, благородные и черные металлы • оружие • бумага • красители • пряности XVIII в. • Экспорт • железо • полотно • прежний набор товаров • Импорт • красители • цветные и благородные металлы • оружие • бумага • чай • кофе • табак • сахар • При Петре I Россия имела активное сальдо торгового баланса. Например, в 1726 г. импорт из Западной Европы составил в 2,1 млн. руб., а экспорт – 4.2 млн. руб.

• Налоговая, бюджетная и денежная системы при Петре I Из обращения Петра к Сенату: «… денег как возможно собирать, понеже деньги суть артерия войны» • Для пополнения казны была учреждена Ближняя канцелярия, в которую все приказы и Ратуша обязаны были ежемесячно и ежегодно представлять отчеты о всяких приходах и расходах, роспись государственных доходов и расходов стала составляться каждый год. • В 1704 г. был образован специальный штат «прибыльщиков», в обязанность которых входило придумывание новых налогов. • В 1715 г. был установлен единый налог с бороды и усов в размере 50 рублей. (Налог отменен в 1772 г.) • В 1718 г. была проведена перепись населения, что позволило перейти к подушному взиманию налогов. Однако из-за утаивания "душ" вслед за переписью была проведена ревизия, завершенная в 1724 г. С этого времени переписи населения получили название ревизий. • Подушная подать - основной прямой налог в XVIII-XIX вв. • Указ Петра I вышел 24 января 1722 г., а право сбора податей было передано помещикам. • Единица налогообложения – ревизская душа. • Взималась со всех мужчин податных сословий любого возраста - и с младенцев, и со стариков. Человек, занесенный в документы ревизии ("ревизские сказки"), именовался ревизской душой. Даже если он умирал, налоги за него прекращали взимать только после следующей ревизии. • Подать составляла для помещичьи х, монастырских и дворцовых крестьян - 74 коп., • для государственных крестьян - 1 руб. 14 коп., • для посадских (купцов и ремесленников) - 1 руб.20 коп. • Введение этой системы позволило повысить общую сумму взимаемых налогов в 4 раза. • Кроме неё существовало до 40 видов косвенных налогов, а также прямые - рекрутские, драгунские*, корабельные и особые "сборы". • * Драгунская подать была введена в годы правления Петра I на покупку драгунских лошадей (данный налог уплачивало даже духовенство), доходила до 2 рублей с сельского двора и до 9 рублей с посадского. Деньги. • «Для всенародной пользы и для общей прибыли ко всякому торгу» был начат в 1700 г. выпуск медных денег. • По номинальной стоимости медные монеты составляли 1/10 стоимости всех наличных денег и предназначались в основном для местных рынков и торжков. • Был упорядочен и значительно расширен набор денежных знаков разного достоинства и веса. Из меди были сделаны полполушки, полушка (полкопейки), деньга, копейка, грош (две копейки), 5 коп., Из серебра – копейка, алтын (6 деньги или 3 коп.), 5 коп., десять деньги, гривна, гривенник, полуполтина, полтинник, рубль, 2 рубля, Из золота – крестный рубль, 2 руб., червонец, 2 червонца. • Российский рубль для облегчения внешнеторговых операций был по весу приравнен к денежной единице ряда европейских стран - талеру.

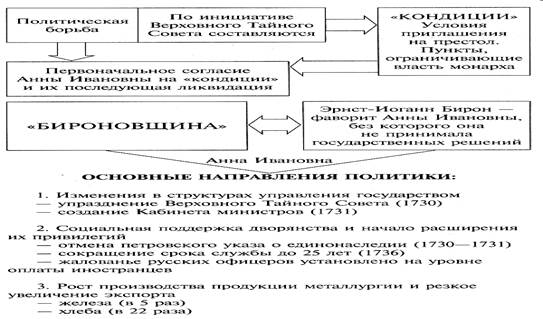

• Хозяйственные реформы во второй половине XVIII в. (в царствование Елизаветы Петровны и Екатерины II).

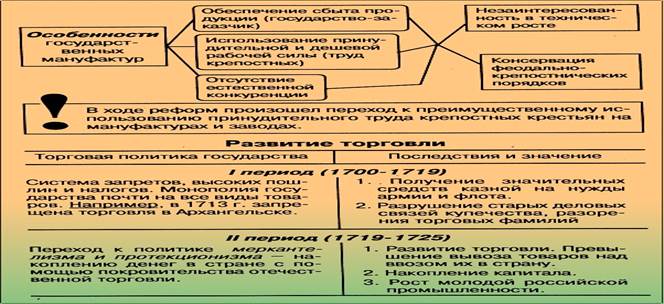

Первые годы после смерти Петра. Эти годы характеризовались политической реакцией и ухудшением экономического положения России. Частые дворцовые перевороты, заговоры, засилье иностранцев, расточительство двора, фаворитизм, за счет которого складывались богатства отдельных выскочек, быстрые смены внешней политики, наряду с усилением крепостничества и разорением трудящихся масс, оказали отрицательное влияние на темпы экономического развития России.

Общая ситуация меняется во второй половине XVIII в. в царствование Елизаветы Петровны (1709-1761/62) и особенно Екатерины II (1729-1796).

Сельское хозяйство. По-прежнему ведущей отраслью экономики России оставалось сельское хозяйство.

Положение крепостных крестьян ухудшалось - помещики получили в 1765 г. разрешение ссылать своих крестьян в Сибирь на каторгу, причем без суда и следствия. В 1767 г. издан указ, запрещавший жалобы крестьян императрице на своих помещиков.

Промышленность. Во второй половине XVIII в. дальнейшее развитие получила промышленность. Елизавета Петровна и Екатерина II продолжали проводившуюся Петром I политику поощрения развития отечественной промышленности и российской торговли. Важное значение для развития отечественного промышленного производства имело издание в 1775 г. манифеста Екатерины II о свободном заведении промышленных предприятий представителями всех слоев тогдашнего общества.

Наряду с количественными в российской промышленности произошли и важные социально-экономические изменения: увеличилась численность вольнонаемной рабочей силы и капиталистических мануфактур. С 1762 г. запрещалось покупать крепостных крестьян к заводам, прекратилась приписка их к предприятиям. Мануфактуры, основанные после этого года лицами не дворянского происхождения, применяли исключительно вольнонаемный труд.

1730, 1731 г. – запрет крестьянам заниматься торговлей 1739 г. – право дворян на монопольное владение «крещёной собственностью».

В 1769 г. взят первый иностранный заем в Амстердаме на 7,5 млн гульденов, затем в Генуе – на 1 млн пиастров. Внешний долг России составил к 1796 г. 41,4 млн руб, внутренний – 216 млн руб В 1796 г. за 1 рубль ассигнациями давали 70 копеек серебром • Первая гильдия – оптовая торговля в России и за рубежом, разрешение строить фабрики и заводы • Вторая гильдия – оптовая и розничная торговля в России. • Третья гильдия – только розничная торговля. • Купцов всех гильдий освобождали от рекрутской повинности и от подушной подати. Они платили налог 1-2 % от заявленного капитала (гильдейский сбор). • Выше всех купцов стояли именитые граждане с капиталом свыше 100 тыс руб. Они могли иметь в собственности заводы и фабрики, дачи и загородные сады. • Торговцы с капиталом до 500 руб относились к мещанам. Они платили подушную подать.

• Создание основ российской банковской системы в XVIII в. В 1754 г. было создано два банка — Государственный заемный банк для дворянства (Дворянский банк), призванный осуществлять краткосрочное кредитование под залог недвижимости дворян, и Банк для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества (Купеческий банк) для предоставления купечеству краткосрочных кредитов под залог товаров, драгоценных металлов, а также гарантии городских магистратов. Однако эти банки достаточно быстро прекратили свою деятельность, столкнувшись с невозвратом основной части кредитов. Такая же участь постигла и торговые коммерческие банки Петербурга и Астрахани, созданные в 1764 г. для поощрения внешней торговли. Начиная с 1786 г., на базе Петербургского и Московского земельных банков для дворянства был учрежден Государственный земельный банк, позже создан Вспомогательный банк для дворянства (1797 г.), особенностью которого была выдача долгосрочных ипотечных ссуд не деньгами, а банковскими билетами с принудительным курсом.

• Экономическая политика Александра I и реформы М.Сперанского.

Александр I Павлович • 1801 г. – разрешение купцам, мещанам и государственным крестьянам иметь недвижимость, в т.ч. и землю, в частной собственности • 1802 г. –начало производства сахара из свеклы. • 1803 г. – Указ о вольных хлебопашцах • 1805 г. – появление в производстве первой паровой машины • 1807 г. – Указ «О даровании купечеству новых выгод» (разрешение создания АО, купеческих собраний и торговых судов) • 1808 -1819 гг. - отмена крепостного права в Польше, Финляндии, Прибалтике. • 1810 г. – финансовая реформа М.М. Сперанского. • 1814 г. –строительство Военно-Грузинской дороги • 1815 г. – первый русский пароход «Елизавета» • 1817 г. – введение монополии на водочную торговлю • 1818 г. –Закон о праве крестьян основывать фабрики и заводы

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) общественный и государственный деятель в царствованиях Александра I и Николая I, реформатор и законотворец. В 1809 г. дефицит бюджета - 105 млн руб; государственный долг - 577 млн руб. Меры преодоления: • Уточнение базы налогообложения • Рост прямых налогов: • подушная подать возросла с 1 до 3 руб • оброчные подати с государственных крестьян выросли с 2 до 3 руб • Введение подоходного налога на помещиков*: • при доходе свыше 500 руб - 1 % • при доходе от 1800 руб - 10 % • Рост косвенных налогов: • рост цены на соль в 3 раза • введение пошлин на винокурение

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 792; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.143.45 (0.015 с.) |