Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Основные задачи и методы физической географииСодержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по географическим специальностям

Рецензенты: кафедра физической географии и оптимизации ландшафта географического факультета Воронежского государственного университета (зав. кафедрой проф. В. Б. Михно); проф. Н. И. Дудник (зав. кафедрой физической географии и краеведения географического факультета Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина) Жучкова В. К. Ж94 Методы комплексных физико-географических исследований: Учеб. пособие для студ. вузов / В. К.Жучкова, Э. М. Ра-ковская. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 368 с. ISBN 5-7695-1430-2 В учебном пособии кратко рассматриваются методы общенаучных и прикладных комплексных физико-географических исследований природных территориальных (ПТК) и аквальных комплексов: ландшафтно-геохими-ческий и ландшафтно-геофизический подходы к их изучению, полевые исследования и картографирование ПТК, стационарные и полустационарные исследования, камеральная обработка материалов. Приложения содержат фрагменты ландшафтных карт разных масштабов и их легенд, образец бланка описания фации, эдафическую сетку, условные обозначения для полевого крупномасштабного ландшафтного картографирования, а также краткое изложение компьютерных методов исследования, список некоторых электронных приборов. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по географическим специальностям. УДК 910(075.8) ББК 26.82я73 © Жучкова В. К., Раковская Э.М., 2004 ПРЕДИСЛОВИЕ Подготовка студентов к самостоятельным исследованиям происходит в процессе изучения разнообразных географических курсов, участия в семинарах, выполнения лабораторных и практических занятий, полевых учебных практик, а также самостоятельного знакомства с соответствующей литературой, работы над курсовыми и дипломными темами. Тем не менее учебным планом географических факультетов университетов предусмотрен специальный блок дисциплин «Методы физико- и экономико-географических исследований». Содержание его несколько варьирует в зависимости от профиля кафедры.

Для физико-географов читается курс «Методы комплексных физико-географических исследований». Нередко он является вводным, предваряющим другие курсы методической направленности (ландшафтное картографирование, аэрокосмические методы, ландшафтное планирование и др.) либо спецкурсы (мелиоративная география, рекреационная география, географический прогноз, медицинское ландшафтоведение, геофизика ландшафта, геохимия ландшафта и др.), включающие соответствующие методические разделы. Вводный характер данного курса определяет его структуру и содержание. Начинается он кратким изложением основных задач физической географии, этапов научного познания и развития его методов в физической географии. Затем следуют некоторые теоретические положения: объект изучения; классы задач, решаемых в процессе физико-географических исследований; ландшафтно-гео-химический и ландшафтно-геофизический подходы к изучению природных комплексов. Основное внимание в курсе уделено методам и приемам общенаучного экспедиционного изучения природных территориальных комплексов (ПТК), кратко рассмотрены особенности организации полевых исследований в различных природных зонах равнин и в горах. Методы картографирования и описания ПТК довольно хорошо разработаны и считаются традиционными — это своего рода азбука для начального формирования будущего специалиста. После того как общие черты структуры ПТК изучены, можно приступать к более сложным и специфичным геохимическим и геофизическим

Картографирование и описание ПТК являются основой для более глубоких и специализированных общенаучных исследований, а также различных прикладных разработок. Иногда эта последовательность нарушается и первоначальное изучение строения и пространственного размещения ПТК производится одновременно с их геохимическим или геофизическим исследованием или прикладными видами работ. Прикладные физико-географические исследования имеют некоторые общие черты в организации, целях и методах исследования. Для них характерны и общие этапы изучения — инвентаризация, оценка, прогноз, разработка рекомендаций. Однако не всегда физико-географы проводят все этапы исследования: в зависимости от направленности прикладных исследований для определенных целей варьирует содержание исследований на том или ином этапе, повышенное внимание к определенным свойствам и особенностям ПТК, глубина проработки материала, ранг изучаемых ПТК и т.д. Рассмотреть все эти аспекты в рамках вводного курса сложно, поэтому прикладные исследования в пособии даются в довольно сжатой форме на примере некоторых из них. Особенности конкретных видов прикладных исследований обычно раскрываются в рамках особых научных дисциплин (агрогеография, мелиоративная география, рекреационная география, медицинская география, прикладные исследования для районной планировки и т.д.), читаемых в каждом конкретном университете в рамках регионального компонента в зависимости от хозяйственной специализации региона, востребованности тех или иных исследований на местах, научных интересов преподавателей и т.д. В учебном пособии В. К. Жучковой и Э. М. Раковской совместно написана глава 1 и составлен список литературы. В. К. Жучковой написаны глава 3 (кроме раздела 3.7, написанного А.И.Беляковым); разделы 2.5, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2; заключение (совместно с Н.И.Волковой), составлены приложения 2 — 9. Э.М.Раковской написаны предисловие, введение; главы 4, 6; разделы 2.1, 2.4, 2.6, 5,3, 7.3 — 7.7. Разделы 2.2, 2.3 и частично раздел 2.5 (катена) написаны Н.И.Волковой; подраздел 1.1 приложения 1 подготовлен Н.И.Волковой, 1.2 — В.А.Караваевым. Авторы выражают признательность сотрудникам географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, чьими консультациями они пользовались, а также К.Н.Дьяконову, И.И.Мамай, В. А. Николаеву за конструктивные замечания.

В последней четверти XX столетия резко усилилось воздействие человека на природу. В этих условиях односторонний и недостаточно комплексный подход к решению вопросов, связанных с природопользованием, приводит к большим, часто невосполнимым потерям, к возникновению конфликтных ситуаций и экологических проблем, обусловленных тем, что нагрузка на природу стала превышать допустимые пределы. Это породило проблемы взаимоотношений человека и природы, достигшие планетарного масштаба. Из них наибольшее беспокойство вызывают такие, как ис-черпаемость ресурсов продовольствия, сырья для промышленности, загрязненность воды и воздуха, истощение земель, возникновение локальных и региональных экологических проблем, общее ухудшение экологической обстановки, создающее угрозу существованию человечества.

С целью поддержания экологического равновесия на планете Земля на пороге третьего тысячелетия была выработана международная концепция устойчивого развития. Россия входит в число стран, поддержавших эту концепцию. Экологическая доктрина Российской Федерации была одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. (№ 1225-р). В соответствии с этой доктриной природопользование, опирающееся на принципы устойчивого развития, должно обеспечить не только охрану природы и качества окружающей среды, но и сохранение ландшафтного потенциала России (приказ министра природных ресурсов № 711 от 23 октября 2002 г.). Одной из важнейших задач сохранения ландшафтного потенциала России должно быть построение территориальной организации жизни общества, адекватной целям сохранения и использования ландшафтного потенциала. Все виды деятельности человека приурочены к определенным территориям, иными словами, являются территориально организованными. Характер этой организации зависит от того, какими ресурсами обладает территория и каковы условия жизни и деятельности человека на ней (экологические условия). А они, в свою очередь, обусловлены свойствами тех природных территориальных комплексов (ПТК), из которых состоит данная территория. Особенности строения и функционирования тех ПТК, на которые направлено воздействие человека, определяют реакцию природы на данное воздействие и возможности воспроизводства ресурсов. Поэтому организация охраны ландшафтов и рационального природопользования должна опираться на знания о ПТК, о взаимосвязях между слагающими их компонентами, о ресурсах, которыми они обладают, об их устойчивости к разнообразным воздействиям человека. Для выбора оптимального варианта природопользования на любой территории надо хорошо знать природу во всем ее многообразии и сложном переплетении взаимосвязей, знать законы ее естественного развития и уметь предвидеть, будет ли сохраняться в процессе природопользования экологическое равновесие, будет ли исправно и плодотворно действовать вновь создаваемая природно-техническая система или неизбежны потери, возможно ли их предотвратить или уменьшить их размеры. Поэтому комплексные физико-географические исследования, направленные на изучение природных территориальных комплексов, должны стать строгой научной основой проектирования любого воздействия на природу во всех сферах хозяйственной деятельности.

Общенаучные физико-географические исследования, помимо непосредственного вклада в познание материального мира, создают надежный фундамент для всевозможного вида прикладных исследований. Востребованность подобных исследований возрастает. Недаром в ряде европейских стран (Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Австрия, Испания, Скандинавские страны) все большее развитие получает ландшафтное планирование как инструмент подготовки базовой информации для учета экологических аспектов в различных видах территориального планирования. Правда, в разных странах оно имеет различные названия и содержательные аспекты. Возрождается потребность в прикладных физико-географических исследованиях и в нашей стране, о чем свидетельствуют результаты немецко-российского сотрудничества в области ландшафтного планирования в Байкальском регионе и интерес к ним, проявляемый в других регионах России. В основе ландшафтного планирования должны лежать общенаучные комплексные физико-географические исследования. Выпускники географических факультетов университетов должны быть готовы к решению сложных проблем взаимодействия человека и природы, природы и общества, они должны овладеть теорией и методами науки. Наша цель — раскрыть содержание методов комплексных физико-географических исследований как неотъемлемой части общегеографических исследований, включающих тесно взаимосвязанную триаду — природу, население, хозяйство. ГЛАВА 1 Взаимодействие природных С глобальными факторами Как отмечал Н.А.Солнцев (2001), геолого-геоморфологическая основа играет особую роль в ПТК. Она квазистационарна (почти постоянна) для остальных компонентов. Как твердое тело, она довольно стабильна, и в случае превышения энергетического порога воздействия разрушается катастрофически. Разрушения носят необратимый характер, причем как для разрушения, так и для восстановления требуются максимальные, по сравнению с другими компонентами, энергетические затраты. Биота — живая часть геосистемы. Геома и биота — главные составляющие ПТК, при этом вторая гораздо более мобильна, чем первая. Поэтому, приступая к картографированию геосистем, мы в первую очередь обращаем внимание на геолого-геоморфологическую основу. Но мы были бы неправы, унаследовав на все времена и все случаи жизни лишь результат, а не методы его получения. Метод, благодаря которому Н. А. Солнцев сделал свои выводы, — это метод попарного сравнения компонентов, исследования на максимум и минимум и противопоставления их прямо противоположных свойств. В чем «сила» геомы? В большой потенциальной энергии связей твердого вещества, в том, что период ее изменения (Т) по отношению к длительности человеческой жиз- ни стремится к очень большим числам (для нас как бы к бесконечности). Мы можем сейчас наблюдать на земной поверхности породы, образовавшиеся миллиарды лет назад. Наоборот, многие представители биоты способны дать несколько поколений в день. Период изменений очень мал, но частота (величина, обратная периоду — —) также может стремиться к большому числу. Да еще их

продукцию надо умножить на количество организмов. Таким образом, «сила» биоты заключается в скорости ее изменения, в частоте повторения циклов размножения. Следует проводить эту операцию в каждом конкретном случае, уметь переходить от абсолютных утверждений типа «биота всегда слабее» к относительным, по отношению к определенному периоду, определенным объектам. На рис. 7 изображена схема взаимодействия геосистемы с глобальными факторами. Внешние воздействия на геолого-геоморфологическую основу передаются ею всем другим компонентам ПТК не только непосредственно, сразу (как, например, нагрев поверхности Солнцем), но и большей частью через какое-то время в суммированном виде, значительно преобразованном участием других компонентов (например, изменение морфологической структуры ландшафта под влиянием эрозии). Геолого-геоморфологическая основа наиболее самостоятельна (наиболее независима от глобальных факторов в пределах характерного времени существования большинства конкретных ПТК) и более инерционна (опять-таки, смотря в каком случае). Похожими чертами обладает почва. Однако это принципиально другое, биокосное тело, обладающее свойствами как неживого, так и живого вещества (биохимический продукт, как тесто для хлеба). Почва есть функция от солнечного тепла на поверхности Земли, при активном участии биоты. Она способна к самовосстановлению (до известного предела), однако менее самостоятельна, разрушается не только механически, но и может потерять биоту («стерильная» почва). Время инерции почвы (реакции на изменение среды), как правило, значительно меньше, чем у геолого-геоморфологической основы в целом. Остальные компоненты еще менее самостоятельны: они все время зависят от состояния циркуляции атмосферы и влагопереноса. Самое малое время инерции у атмосферы. Под «давлением жизни» (выражение В. И. Вернадского) имеется в виду всеобщая распространенность жизни по поверхности Земли, способность организмов к размножению, к заселению свободных мест, к занятию «экологических ниш», иногда даже как бы вопреки неблагоприятным условиям существования. Именно из-за высокой частоты циклов размножения «давление жизни» может быть очень существенным. За счет работы механизма обратных связей (см. ниже) в цикле биологического (биогеохимического) круговорота природная геосистема и особенно ее «центр», «фокус» (насыщенная биологическими объектами тонкая среда раздела и взаимопроникновения земля —вода—воздух) как бы «сама себя строит», создает свою вертикальную (компонентную) и горизонтальную (морфологическую) структуру. Влияние глобальных факторов на геосистему огромно, но и геосистема, в свою очередь, влияет и на земную поверхность, и на атмосферу, и на банк организмов. И хотя это влияние от каждой отдельной геосистемы в короткий промежуток времени незначительно, оно может суммироваться как в пространстве (если много геосистем оказывают одно и то же воздействие), так и во времени, приобретая значение фактора, определяющего дальнейшую эволюцию ландшафтной оболочки. Именно этот кумулятивный эффект работы относительно «слабых», но «устойчивых» связей, привел к созданию атмосферы и всех геологических осадочных пород. Таким образом, мы должны учитывать сумму, или интеграл по времени и (или) по пространству. Н.А.Солнцев Предупреждал о необходимости не путать интегрированное и мгновенное значение. Мгновенное, «сиюминутное» значение, наблюдаемое при однократном экспедиционном посещении объекта, превращается в некоторый отрезок времени при стационарных наблюдениях. Это уже другие методики. От абсолютных значений приходится переходить к работе с приращениями: со скоростями процессов, с ускорениями, т.е. к первой и второй производным от каждой переменной. В этом случае обнаруживается неточность жесткой абсолютизации «силы» и «слабости» компонентов. В связях отдельных природных геосистем (ПТК) с общим вещественно-энергетическим обменом в масштабе всей Земли управляющим блоком служит земная поверхность, и содержание картографической модели этого блока меняется в зависимости от масштаба карты (глобального, регионального или локального). Реальная иерархия вложенных и объемлющих геосистем более сложная и может быть разная в различных регионах. Она изучается методами систематизации, классификации, районирования. Названные три ранга — наиболее общие, бесспорные. Сейчас можно не стремиться совместить в одной карте все три модели — глобальную, региональную и локальную, так как для этого есть ГИС. В то же время желательно каждую карту снабжать врезками более крупного («ключевые» участки) и более мелкого (схемы районирования) масштабов. Если мы захотим отразить взаимодействие природно-антропо-генной геосистемы (антропогенно измененного ПТК) с глобальными факторами, то нужно добавить аналогично «давлению жизни» еще блок «антропогенного давления». Это банк видов культурных растений и других организмов, в том числе самого человека, энергетическое и вещественное воздействие (перераспределение вещества и энергии). Под «социально-экономическим давлением» также имеются в виду социально-экономические условия, которые заставляют как человечество в целом, так и отдельные государства, группы людей взаимодействовать с природой определенным образом. Например, нельзя перестать обрабатывать землю вообще, но можно это делать иначе, в зависимости от научно-технических Достижений и материальных средств; можно ослабить нагрузку на конкретных участках и на определенное время, хотя возможность такого локального маневра все уменьшается. Часто (но далеко не всегда) «давление жизни» оказывает действие, противоположное Действию «социально-экономического давления»; таким образом °но как бы «залечивает раны», нанесенные антропогенным воз-Действием географической оболочке. Если понимать ноосферу по В- И. Вернадскому как разумное сосуществование и управление при-Родой в условиях социальной справедливости, то этого на Земле

Антропогенный прессинг — это и есть пример взрывного по геологическим меркам развития «слабого» компонента — биоты, меняющего все остальные компоненты, когда к достаточно высокой частоте циклов размножения добавилось новое качество — повышенная способность к передаче опыта. В результате этого популяция научилась «уплотняться». Во время узкоспециализированной охоты на мамонта, чтобы прокормить одного человека, требовалась территория около 100 км2, при подсечно-огневом земледелии — около 10 га, теперь, по разным подсчетам, — 0,35 — 0,40 га. Природно-антропогенный комплекс понимают в основном как ПТК, у которого изменен хотя бы один компонент. Классификация таких ПАТК впервые разработана Ф. Н. Мильковым. За ее основу взят традиционный для географии, казалось бы самый простой признак: степень измененности в баллах (слабая, средняя, сильная; градаций может быть и больше), и характер воздействия разных отраслей человеческой деятельности (промышленной, лесо-хозяйственной, сельскохозяйственной, рекреационной и т.д.). Еще выделяют обратимые и необратимые изменения, т.е. может геосистема при снятии нагрузки вернуться к прежнему своему состоянию или ее развитие пошло по другому пути. Это уже системные, кибернетические понятия. Такие категории опять-таки не абсолютны. Например, обратимо или необратимо изменены территории городов, если они зачастую сохраняют даже все водосборы? Обратимо или необратимо изменена географическая оболочка, если человек вынужден изымать ресурсы и поддерживать режимы геотехнических систем? Возможно, более конструктивными были бы классификации по вещественно-энергетическому принципу, т. е. по материало- и энергоемкости воздействия (Н.Л.Чепурко, 1981). Однако мешают, по-видимому, не только трудность определения геомасс (Н.Л.Бе-ручашвили, 1983), неточность и трудоемкость балансовых методов, но и все еще слабая освоенность системных, информационных подходов. Здесь ключевым является осознание механизма цикла, включающего понятия «системный регулятор» и «обратная связь». География как комплексная, синтетическая наука вынуждена много заимствовать из смежных дисциплин. Рационально было бы из естественных наук заимствовать методы, а из гуманитарных оформление, например драматургию, красоту описаний. К сожалению, нередко бывает наоборот: из естественных берется внешняя оболочка (формулы, сложные новые термины), а их объяснение не из первоисточника, а из гуманитарных, художественных трактовок. Такой путь может привести к созданию псевдонауки либо потребует долгих усилий по освоению термина. Классиче- ский пример — понятие обратной связи, которую подавляющее большинство географов воспринимали лишь как ответную реакцию, что было даже закреплено в справочнике (Т.Д.Александрова, 1986). Недоразумение остается и до сих пор, поэтому требует тщательного разбора, как ключевое. Обратная связь — не просто однократный акт ответной реакции. Главное, что благодаря этой связи реализуется алгоритм цикла, т. е. программа, по которой действие может неограниченно повторяться. Вся изюминка в том, что с помощью этой связи замыкается причинно-следственная цепочка: результат первого прохождения цикла (следствие) влияет на свою же причину в следующем обороте цикла. Результат, полученный в следующем витке, опять подмешивается в начальные условия и т.д. На плоском листе бумаги обычно рисуют один оборот цикла, потому-то процесс как бы приходит «обратно», в исходную точку. Однако следует рисовать не круг, а объемную спираль, растянутую во времени. На самом деле эта связь никакая не обратная, поскольку время необратимо. С этой точки зрения, ни один цикл, круговорот не может быть замкнутым, не только потому, что всегда есть вещественно-энергетические потери уже в одном обороте, но и потому, что «никогда нельзя войти в одну и ту же воду». Хотя в технических системах мы можем видеть возврат в исходное состояние, если не учитывать износ. Осознание роли обратной связи началось с внедрением кибернетики. Вся компьютерная индустрия фактически основана на операторе цикла. Циклично работают многие системы неживой природы, а уж органическая жизнь тем более: мы ходим, дышим автомати-

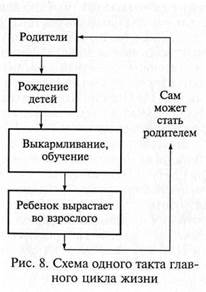

чески. Сама способность к размножению половым ли способом, как ■у высших животных, либо спорами или вегетативным «почкованием» обусловлена автоматическим '.алгоритмом (рис. 8). В методической литературе распространено неверное представление об обратной связи между преподавателем и учеником: вопрос преподавателя — это связь прямая, а ответ — обратная, так как направлена в другую сторону (обратная, значит, ответная). На самом Деле и то, и другое — это связь пря- I мая: одно действие порождает дру- |гое. Обратной связь можно назвать только в том случае, если она замыкает цикл, если с ее помощью

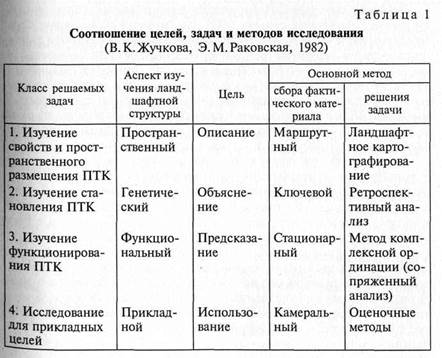

организуется повторение нескольких циклов. Например, услышав ответ ученика, преподаватель корректирует свой следующий вопрос, т. е. следствие из первого цикла служит причиной для второго. Алгоритм работы обратной связи в цикле был подробно описан в литературе, в том числе и на большом количестве географических примеров. Изучая структуры геосистем в пространстве, мы еще нечетко осознаем структуры во времени (время разнообразных циклических, производственных процессов, время инерции восстановления и т.д.). Не так давно было введено понятие характерного времени. Его можно определить как среднее время существования (индивидуума, вида, процесса, явления) или как время одного оборота цикла. Для человека характерное время — около ста лет, для однолетней травы — год и меньше, для грозового разряда — секунды, для циклонического вихря — дни, для восстановительной сукцессии в тайге — около сотни лет. Пока шли споры о том, непрерывна или дискретна природа, оказалось, что континуальность и дискретность — лишь частные случаи фрактальности (X.О.Пайтген, П.Х.Рихтер, 1993). Фрактальные структуры (система кровеносных сосудов человека, эрозионные и речные системы, иерархическая система природных комплексов) есть «запись» былых циклических процессов. Структура пространственная — это отражение прошедшей «временной структуры». Хотя время, по-видимому, всегда течет равномерно, но мы измеряем его процессами разной периодичности. Для своего существования человечество вынуждено поддерживать временные режимы нужной формы функционирования при-родно-антропогенных комплексов. Одно дело — однократные, эпизодические вмешательства, другое — сельское хозяйство, со строго упорядоченной очередностью воздействий, и третье — постоянное поддержание инженерных сетей, зданий, твердого покрытия в городах (которое, кстати, прерывает биологический круговорот в бывших наиболее «плодородных» ПТК). Мы не всегда задумываемся над тем, что затраты надо умножать на время, на количество циклов. Каждая отдельная геосистема, природная или в той или иной степени антропогенно измененная, связана с глобальной системой географической оболочки посредством множества циклов (в том числе иерархически вложенных один внутри другого) и находится в поле «социально-экономического давления», осуществляемого также посредством циклов и посредством вещественно-энергетического воздействия на системные регуляторы. Освоение кибернетических законов идет трудно, но только оно позволит нам работать более осознанно. По мере осознания потребуется и выработка новых методов. 2.4. Классы задач, решаемых в процессе комплексных физико-географических исследований Все многообразие задач комплексных физико-географических исследований может быть сгруппировано в четыре основных класса в зависимости от того, какой аспект ландшафтной структуры в каждом конкретном случае важен (табл. 1). Первые три класса задач направлены на изучение внутренних связей ПТК — вещественных, энергетических, информационных, т.е. на изучение его ландшафтной структуры и ее изменение во времени под действием внутренних и внешних факторов. Они раскрывают свойства и особенности ПТК как целостных образований, вопросы их происхождения, специфику функционирования и динамики, тенденцию будущих изменений. Все это — общенаучные исследования пространственно-временной организации ПТК, цель которых — все более глубокое познание сущности ПТК безотносительно каких-либо требований. Четвертый класс задач — исследования для прикладных целей. Здесь изучаются внешние связи ПТК с обществом в рамках сложной суперсистемы «природа—общество». ПТК любого ранга выступают уже как элемент в системе более высокого уровня органи-

Последовательность в перечне основных классов задач не случайна, она определяется их логической и исторической связью. Задачи каждого последующего из общенаучных классов могут быть решены достаточно полно и глубоко лишь на основе использования результатов предыдущих исследований. Поэтому перечисленные классы задач могут рассматриваться как определенные этапы все более глубокого проникновения в сущность ландшафтной структуры ПТК. Что касается прикладных исследований, то они могут «надстраиваться» над любым из этих этапов в зависимости от того, какого рода знания о ПТК окажутся достаточными для решения стоящей перед исследователем практической задачи. Первый класс задач. Исторически раньше других начал изучаться пространственный аспект ПТК, т. е. первый класс задач. Само представление о ПТК возникло на основании визуального анализа сходства и различия отдельных участков земной поверхности, на выявлении их качества. Первоначально изучались те свойства ПТК, которые буквально лежат на поверхности, видны невооруженным глазом и придают участкам территории своеобразный внешний облик (физиономические черты): сходство или различие в строении, в морфологии (при этом внимание в основном обращалось на вертикальное, покомпонентное строение). В связи с тем, что визуально легче всего улавливаются различия в рельефе и растительности, выделение и обособление ПТК основывалось на качественной однородности именно этих компонентов. Конечно, при посещении обширной, контрастной в природном отношении территории наиболее резко бросаются в глаза именно контрасты, а слабоконтрастные участки кажутся пространственно однородными. Однако при более детальном ознакомлении казавшаяся ранее однородной территория также обнаруживает качественную неоднородность, но чтобы уловить ее, нужно охватить разнокачественные участки единым взором. Именно поэтому в процессе полевых исследований прежде всего стали выделяться мелкие, просто устроенные ПТК ранга фаций и урочищ, которые можно визуально выделить по признаку однородности I строения. Различия между комплексами фиксировались по пути | следования — по маршруту. При кратковременном маршрутном посещении внешний об- \ лик ПТК воспринимался как нечто устойчивое, постоянное, т.е. \ ПТК рассматривался в статике, в отрыве от процессов, его сформировавших. Исследование носило характер описания, что давало представление лишь о качественном своеобразии ПТК и их про- ; странственном размещении. Описание ПТК — основная цель его I маршрутного исследования. Стремление получить дополнительно к качественным описани- |ям какие-то количественные характеристики, объяснить наблюдаемое обусловило более детальное изучение отдельных «точек», «площадок», «станций», «ключей», на которых наряду с тщательным описанием всех компонентов комплекса, его вертикального строения, производились измерения. Собираемый материал позволял уже в общей форме ответить на вопрос, как взаимосвязаны между собой компоненты в комплексе, т. е. дать простейшее эмпирическое объяснение. При детальном изучении отдельных комплексов обнаруживаются те или иные свойства или особенности строения, находя- I щиеся в противоречии с современными условиями, с характером s современных связей: черноземы под лесом, сфагновые болота в I лесостепной зоне, торфяно-перегнойная почва на хорошо дрени- •' руемой поверхности, аллювиальные отложения на водоразделе, : вдали от современной речной сети и т.д. Такие следы предыдущих состояний, проливающие свет на пути становления данного комплекса, привлекают все более пристальное внимание исследовате- ; лей. Изучение их дает возможность ответить на вопрос, почему и ■ какими путями сформировался данный комплекс. Повторное посещение территории позволяет фиксировать некоторые свидетельства протекавших между посещениями процессов (эрозии, пожаров, заболачивания, осушения, занесения, проседания и т.д.), т. е. дает представление о современных изменениях комплексов, о динамичности, подвижности ПТК. Так, полевое изучение пространственной структуры постепенно дополняется элементами генетического и функционального анализа, что позволяет глубже познать ПТК, а маршрутный способ сбора фактического материала дополняется ключевым. Однако основное внимание в процессе этих исследований по-прежнему обращено на природные особенности отдельных комплексов и их пространственное размещение, поэтому основными методами систематизации материала продолжают оставаться классификация и картирование, входящие в состав специфического метода ландшафтного картографирования. Изучение свойств и пространственного размещения более крупных и сложных ПТК, которые не могут быть охвачены единым

|

||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; просмотров: 1032; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.172.105 (0.022 с.) |

УДК 910(075.8) ББК 26.82я73 Ж94^^

УДК 910(075.8) ББК 26.82я73 Ж94^^

исследованиям, позволяющим количественно характеризовать процессы, протекающие в ПТК, связи между отдельными элементами и компонентами, а также связи одних комплексов с другими. При этом ландшафтно-геохимические исследования проводятся как в экспедиционных условиях, так и на стационарах и полустационарах, методика их достаточно хорошо разработана и унифицирована. Что касается ландшафтно-геофизических исследований, то они проводятся почти исключительно на стационарах и полустационарах. Организация их сложна, методики весьма различны, часто заимствованы из отраслевых географических наук. Раскрыть эти исследования достаточно глубоко в данном курсе не представляется возможным. Они даются кратко в главе, посвященной стационарным и полустационарным исследованиям.

исследованиям, позволяющим количественно характеризовать процессы, протекающие в ПТК, связи между отдельными элементами и компонентами, а также связи одних комплексов с другими. При этом ландшафтно-геохимические исследования проводятся как в экспедиционных условиях, так и на стационарах и полустационарах, методика их достаточно хорошо разработана и унифицирована. Что касается ландшафтно-геофизических исследований, то они проводятся почти исключительно на стационарах и полустационарах. Организация их сложна, методики весьма различны, часто заимствованы из отраслевых географических наук. Раскрыть эти исследования достаточно глубоко в данном курсе не представляется возможным. Они даются кратко в главе, посвященной стационарным и полустационарным исследованиям.

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ еще нет. Но можно понимать ноосферу как социально-экономическое давление.

еще нет. Но можно понимать ноосферу как социально-экономическое давление.

зации, для изучения связей которого с другим элементом (структурным подразделением общества) нужно кроме знания свойств самого ПТК, получаемых в процессе общенаучного исследования, учитывать также требования общества к этим свойствам и способность ПТК их удовлетворять. Это уже аспект не чисто физико-географический. Все большую роль в прикладных исследованиях начинает играть экологическое обоснование хозяйственной деятельности, т.е. оценка воздействия проектируемых объектов на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза. Этим вопросам посвящен учебник К. Н.Дьяконова и А. В. Дончевой «Экологическое проектирование и экспертиза» (М., 2002).

зации, для изучения связей которого с другим элементом (структурным подразделением общества) нужно кроме знания свойств самого ПТК, получаемых в процессе общенаучного исследования, учитывать также требования общества к этим свойствам и способность ПТК их удовлетворять. Это уже аспект не чисто физико-географический. Все большую роль в прикладных исследованиях начинает играть экологическое обоснование хозяйственной деятельности, т.е. оценка воздействия проектируемых объектов на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза. Этим вопросам посвящен учебник К. Н.Дьяконова и А. В. Дончевой «Экологическое проектирование и экспертиза» (М., 2002). взором исследователя-полевика, производится на основе пространственного анализа слагающих их достаточно простых комплексов, изучаемых в поле. Для того чтобы выделить, ограничить эти комплексы, их тоже нужно одномоментно охватить взором, только тогда можно найти какие-то закономерности в пространственной неоднородности. Эта задача решается с помощью аэровизуальных наблюдений, материалов аэрофото- или космической съемки, либо составленных в поле ландшафтных карт, изучение которых позволяет увидеть территорию в уменьшенном виде и тем самым как бы подняться над ней, посмотреть на нее со стороны. Таким образом, достаточно сложные ПТК могут быть выделены по их территориальной структуре, т. е. здесь изучение пространственной структуры выступает уже как метод выделения ПТК, когда выделение комплексов производится не по принципу однородности, а по принципу закономерной неоднородности. Этот метод обычно называют методом районирования на ландшафтной основе. В настоящее время для изучения л

взором исследователя-полевика, производится на основе пространственного анализа слагающих их достаточно простых комплексов, изучаемых в поле. Для того чтобы выделить, ограничить эти комплексы, их тоже нужно одномоментно охватить взором, только тогда можно найти какие-то закономерности в пространственной неоднородности. Эта задача решается с помощью аэровизуальных наблюдений, материалов аэрофото- или космической съемки, либо составленных в поле ландшафтных карт, изучение которых позволяет увидеть территорию в уменьшенном виде и тем самым как бы подняться над ней, посмотреть на нее со стороны. Таким образом, достаточно сложные ПТК могут быть выделены по их территориальной структуре, т. е. здесь изучение пространственной структуры выступает уже как метод выделения ПТК, когда выделение комплексов производится не по принципу однородности, а по принципу закономерной неоднородности. Этот метод обычно называют методом районирования на ландшафтной основе. В настоящее время для изучения л