Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Иррациональность и выбор теории

Теперь я хочу рассмотреть последнее возражение моих критиков, к которому присоединяются и еще некоторые философы. Это возражение вызвано главным образом моим описанием процедур, посредством которых ученые осуществляют выбор между конкурирующими теориями, и сопровождается такими характеристиками, как «иррациональность», «власть толпы» и «релятивизм». В этом разделе я намереваюсь устранить недоразумения, отчасти порожденные моей собственной риторикой. В следующем, заключительном разделе статьи я коснусь более глубоких вопросов, встающих в связи с проблемой выбора теории. Здесь к обсуждению вновь придется привлечь термины «парадигма» и «несоизмеримость», которых до сих пор я стремился избегать. В «Структуре научных революций» нормальная наука в одном месте была охарактеризована как «упорная и увлекательная попытка втиснуть природу в концептуальные рамки, задаваемые профессиональным обучением» (с. 5). Далее, рассматривая проблемы, связанные с выбором между конкурирующими концептуальными схемами, теориями или парадигмами, я описал их следующим образом: «В самом начале новый претендент на статус парадигмы может иметь очень небольшое число сторонников, и в отдельных случаях их мотивы могут быть сомнительными. Тем не менее если они достаточно компетентны, то будут улучшать парадигму, изучать ее возможности и показывать, во что превратится принцип принадлежности к данному научному сообществу, если оно начнет руководствоваться новой парадигмой… Постепенно число экспериментов, приборов, статей и книг, опирающихся на новую парадигму, будет становиться все больше и больше… Хотя историк всегда может найти последователей того или иного первооткрывателя, например Пристли, которые вели себя неразумно, ибо противились новому слишком долго, он не сможет указать тот рубеж, с которого сопротивление становится нелогичным или ненаучным. Самое большее, что он, возможно, скажет, – это то, что человек, который продолжает сопротивляться после того, как вся его профессиональная группа перешла к новой парадигме, ipso facto перестал быть ученым» (русский перевод, с. 205–206). Неудивительно (хотя сам я очень удивился), что подобные отрывки некоторыми читателями были истолкованы как описание того, что можно делать в развитых науках. Члены научного сообщества могут, и я считаю – должны, верить в то, что им нравится, если только сначала они решат, в чем согласны, а затем навязывать это и природе, и своим коллегам. Факторы, детерминирующие их выбор собственных убеждений, по сути, иррациональны, зависят от случайностей и личных вкусов. Ни логика, ни наблюдение, ни здравый смысл не влияют на выбор теории. Чем бы ни была научная истина, она является целиком релятивистской.

Это ошибочная интерпретация, хотя я допускаю, что несу за нее некоторую ответственность. Пусть ее устранение не уменьшит глубоких расхождений между мной и моими критиками, но оно является предварительным условием выявления этих расхождений. Прежде чем перейти к их рассмотрению, полезно высказать одно общее замечание. Изложенные выше ошибочные интерпретации принадлежат только философам – той группе, которая уже знакома с тем, что я хотел высказать в отрывках, подобных приведенному выше. В отличие от менее осведомленных читателей представители этой группы иногда предполагают, что я намеревался сказать больше того, что сказал. Поэтому остановлюсь на том, что же в действительности я хотел сказать. Вот моя позиция. В спорах по поводу выбора теории ни одна из сторон не имеет аргументов, похожих на доказательство в логике или в формальной математике. В последней и посылы, и правила вывода устанавливаются заранее. Если возникают расхождения по поводу заключений, стороны могут шаг за шагом проверить всю цепь своих рассуждений. В конце концов кто‑то будет вынужден согласиться с тем, что какой‑то пункт в его рассуждениях содержал ошибку, возникшую вследствие нарушения или неверного применения установленного правила. После этого он будет вынужден согласиться с доказательством своего оппонента. Только в том случае, если обнаруживается, что они расходятся относительно значения или применимости установленного правила и что их предварительное согласие не может служить достаточной основой для доказательства, их спор начинает напоминать то, что обычно происходит в науке.

Все это не говорит о том, будто наука не пользуется логикой (и математикой) в своей аргументации, включая ту, которая направлена на убеждение коллег отказаться от одной теории и принять другую. Я был ошеломлен попыткой сэра Карла убедить меня в том, будто я противоречу сам себе, когда прибегаю к логическим аргументам[127]. Точнее было бы сказать, я не ожидаю, что только вследствие того, что мои аргументы являются логическими, они должны быть убедительными. Сэр Карл подчеркивает справедливость моего, а не своего тезиса, когда описывает мои аргументы как логические, но ошибочные, а затем пытается найти ошибку или продемонстрировать ее логический характер. Он хочет сказать, что, хотя мои аргументы логические, он не согласен с моим выводом. Наше расхождение должно касаться посылок или способа их использования, а это обычная ситуация, когда ученые спорят по поводу выбора теории. Когда это случается, они обращаются к убеждению как к предварительному условию доказательства. Говоря об убеждении как ресурсе ученого, я вовсе не хочу сказать, что не существует хороших оснований для предпочтения одной теории другой[128]. Я отнюдь не считаю, будто «принятие новой научной теории обусловлено интуицией или мистическими соображениями и предоставляет материал скорее для психологического описания, чем для логической и методологической систематизации»[129]. Напротив, глава из «Структуры научных революций», откуда я процитировал текст, очевидным образом отрицает, «что новая парадигма побеждает в конечном счете благодаря некоторым эстетическим и мистическим соображениям», а предшествующие страницы содержат некоторую предварительную классификацию здравых оснований для выбора теории[130]. Кроме того, эти основания в точности соответствуют стандартам философии науки: точность, область применения, простота, плодотворность и т. п. Для науки жизненно важно, что ученые обучаются ценить эти характеристики и имеют перед глазами примеры, иллюстрирующие их применение на практике. Если бы они не придерживались ценностей подобного рода, то их дисциплины развивались бы совершенно иначе. Можно заметить, например, что периоды, когда история искусства была историей прогресса, были также теми периодами, когда художники стремились к точности воспроизведения. С отказом художников от этой ценности характер развития искусства принципиально изменился, хотя развитие продолжалось[131]. Таким образом, я не отрицаю ни существования серьезных оснований, ни того, что эти основания принадлежат к обычно описываемому виду. Однако я продолжаю настаивать, что такие основания задают ценности, используемые при выборе, а не правила выбора. В одной и той же ситуации ученые, принимающие одни и те же ценности, могут расходиться в своем выборе. Здесь следует учитывать два важных фактора. Во‑первых, разные ценности, хотя все они задают равно серьезные основания, во многих конкретных ситуациях приводят к разным заключениям и расхождениям в выборе. В таких случаях конфликта ценностей (например, одна теория проще, зато другая – точнее) решающую роль в индивидуальном выборе играет то, какой вес приписывают разным ценностям те или иные индивиды. Еще важнее то, что хотя все ученые принимают эти ценности, они используют их по‑разному.

Простота, область применения, плодотворность и даже точность разными людьми могут оцениваться по‑разному (хотя это не означает, что они оцениваются произвольно). Опять‑таки ученые могут расходиться в своих заключениях, не нарушая при этом каких‑либо принятых правил. Эта вариативность оценок, как я заметил выше в связи с вопросом об осознании кризиса, может играть важную роль в развитии науки. Выбор теории или, как говорит Лакатос, исследовательской программы связан с большим риском, особенно на ранних стадиях. Некоторые ученые, благодаря системе ценностей, отличной в своем применении от общепринятой, должны выбрать ее раньше других, иначе она не смогла бы развиваться до ее принятия остальными. Однако варианты выбора, обусловленные этими нетипичными системами ценностей, обычно ошибочны. Если бы все члены научного сообщества использовали ценности столь рискованно, совместная работа оказалась бы невозможной. Я думаю, Лакатос упустил этот момент и потому не заметил существенной роли индивидуальной вариабельности в том, что впоследствии становится общим решением группы. Как подчеркнул также Фейерабенд, придавать этим решениям «исторический характер» или предполагать, что они осуществляются лишь «задним числом», значит лишать их функций, которые они исполняют[132]. Научное сообщество не может ждать, когда история вынесет свой приговор, этого могут ожидать лишь некоторые его представители. Необходимые результаты достигаются за счет распределения рисков среди членов научного сообщества. Можно ли сказанное истолковать так, будто решения обусловлены «психологией толпы»[133]? Мне думается, нельзя. Напротив, одна из характерных особенностей толпы – отрицание ценностей, которые обычно принимаются ее членами. Если бы так поступали ученые, то их наука перестала бы существовать, что иллюстрируется случаем с Лысенко. Однако мой аргумент еще весомее, он подчеркивает, что, в отличие от большинства научных дисциплин, ответственность за применение общих научных ценностей должна быть возложена на группу специалистов[134]. Ее нельзя расширить так, чтобы она включала в себя всех ученых или всех образованных граждан, тем более толпу. Если группа специалистов ведет себя подобно толпе, отказываясь от своих нормальных ценностей, значит наука умерла. Из моих рассуждений здесь или в моей книге также не следует, что ученые могут выбирать любую теорию, которая им нравится, если согласны в своем выборе и настаивают на нем[135].

Большая часть головоломок нормальной науки обусловлена природой, а на остальные она влияет косвенно. Хотя в разные периоды времени получают признание разные решения, природу нельзя втиснуть в произвольное множество концептуальных клеток. Напротив, история протонауки показывает: нормальная наука возможна при наличии весьма специальных схем, а история развитой науки свидетельствует о том, что природу нельзя бесконечно долго удерживать в тех клетках, которые создали ученые. Если иногда я говорил о том, что любой выбор осуществляется учеными на основе их прошлого опыта и в согласии с их традиционными ценностями, я лишь занимался тавтологией. Решения, принимаемые иным образом, или те, что нельзя принять таким образом, не могут служить основой для науки и являются ненаучными. Остаются обвинения в иррациональности и релятивизме. Что касается первого, то о нем я уже говорил, когда рассматривал источники этого обвинения (исключая несоизмеримость). Правда, я не вполне уверен в своем ответе, поскольку никогда не понимал до конца, что хотят сказать мои критики, когда при характеристике моей позиции употребляют такие термины, как «иррациональный» и «иррациональность». Эти ярлыки кажутся мне тайными метками, препятствующими совместному обсуждению или исследованию. Еще труднее понять, когда эти термины используются не для критики моей позиции, а для ее защиты. Со многим, высказанным в последней части статьи Фейерабенда, я согласен, но квалифицировать наши аргументы как защиту иррациональности в науке кажется мне не только абсурдным, но в какой‑то мере неприличным. Я бы рассматривал эти аргументы как попытку показать, что существующие теории рациональности не вполне верны и что мы должны скорректировать или изменить их, чтобы объяснить функционирование науки. Предположить, будто мы способны сформулировать критерии рациональности, совершенно независимые от нашего понимания сущности науки, значит распахнуть дверь в страну вымысла. Ответить на обвинение в релятивизме гораздо сложнее, чем на остальные, ибо это обвинение вызвано не только непониманием. В одном из смыслов этого термина я могу считаться релятивистом; однако в более существенном смысле я им не являюсь. Надеюсь, здесь мне удастся разделить эти два смысла. Уже должно быть ясно, что мое понимание развития науки является, по сути дела, эволюционистским. Вообразите эволюционное древо, представляющее возникновение конкретных наук из их общего источника, скажем, из примитивной натуральной философии. Вообразите далее ветвь, отходящую от главного ствола этого дерева. Любые две теории, находящиеся на этой ветви, связаны друг с другом благодаря общему происхождению. Теперь рассмотрим две теории, каждая из которых выбрана не слишком близко к своему источнику. Я считаю, было бы не слишком трудно задать некоторое множество критериев, включая максимальную точность предсказаний, степень профессионализации, число (но не область) решений конкретных проблем, которые позволили бы любому внешнему наблюдателю сказать, какая из этих двух теорий старше, а какая является ее наследницей. Поэтому для меня развитие науки похоже на биологическую эволюцию – однонаправленное и необратимое. Одна научная теория никогда не бывает столь же хорошей, как другая, для того, чем нормально занимаются ученые. И в этом смысле я не релятивист.

Однако имеются основания называть меня релятивистом, и они связаны с контекстами, в которых я проявляю осторожность в использовании термина «истина». В настоящем контексте его употребление в рамках одной теории кажется мне непроблематичным. Члены данного научного сообщества обычно будут согласны относительно того, какие следствия принятой теории выдержали проверку экспериментом и, следовательно, истинны, какие оказались ложными в процессе применения теории и какие еще не проверены. Однако, имея дело со сравнением теорий, относящихся к одной и той же области явлений, я более осторожен. Если речь идет о теориях, оставшихся в прошлом, подобных тем, которые рассматривались выше, я могу вместе с сэром Карлом сказать, что каждая из них считалась истинной в свое время, однако впоследствии была устранена как ложная. Вдобавок я мог бы еще сказать, что более поздняя теория была лучше в качестве средства для практики нормальной науки и в большей мере содействовала общему развитию науки. Будучи способным зайти столь далеко, я не считаю себя релятивистом. Тем не менее есть еще один шаг, который хотели бы сделать многие философы науки, но я его отвергаю. Они хотят сравнивать теории как репрезентации природы, как утверждения о «реальности самой по себе». Соглашаясь с тем, что ни одна из сменивших друг друга теорий прошлого не является истинной, они тем не менее ищут смысл, в котором более поздняя теория является лучшим приближением к истине. Я полагаю, что здесь ничего нельзя найти. С другой стороны, принимая эту позицию, я не ощущаю, что что‑то утрачивается, по крайней мере в способности объяснить научный прогресс. Что именно мне не нравится, можно пояснить посредством ссылки на статью сэра Карла и другие его сочинения. Он предложил критерий правдоподобия, который позволяет ему сказать, что «более поздняя теория… Т2 превзошла теорию Т1… ближе подойдя к истине, чем Т1». Рассматривая последовательность структур, он говорит о более поздних членах этой последовательности как превосходящих своих предшественников. И он полагает, что пределом этой последовательности, по крайней мере в бесконечном продолжении, является «абсолютная», или «объективная», истина в смысле Тарского[136]. Такая точка зрения порождает две проблемы, и я не знаю, как сэр Карл относится к первой из них. Сказать, например, что теория поля «ближе подходит к истине», чем прежняя теория материи и силы, значит считать, что фундаментальные элементы природы больше похожи на поля, чем на материю и силу. В таком онтологическом контексте далеко неясно, какой смысл имеет выражение «больше похожи». Сопоставление теорий из истории науки не дает оснований считать, что их онтологии приближаются к пределу: скажем, в некоторых фундаментальных позициях общая теория относительности Эйнштейна больше похожа на физику Аристотеля, чем на физику Ньютона. В любом случае вывод о некотором онтологическом пределе получен не из сравнения теорий в целом, а из сравнения их эмпирических следствий. И это основной недостаток, особенно если учесть теорему о том, что любое конечное множество следствий некоторой теории можно получить из другой теории, несовместимой с первой. Другое затруднение более фундаментально и проявляется в ссылке сэра Карла на Тарского. Семантическую концепцию истины обычно кратко выражают в следующем примере: «снег бел» истинно тогда, и только тогда, когда снег бел. Чтобы применить эту концепцию к сравнению двух теорий, нужно предположить, что их защитники согласны друг с другом относительно технических эквивалентов таких положений дел, как белизна снега. Если бы такое предположение касалось только объективного наблюдения природы, оно не порождало бы неразрешимых проблем, однако оно содержит допущение, что объективные наблюдатели едины в понимании предложения «снег бел», а это отнюдь не очевидно для такого предложения, как «Элементы соединяются в постоянной пропорции по своему весу». Сэр Карл считает несомненным, что у защитников конкурирующих теорий имеется общий язык наблюдения, позволяющий осуществлять сравнение отчетов. Я убежден, что такого языка нет. Если я прав, то «истина», подобно «доказательству», является термином, применимым только в рамках определенной теории. До тех пор, пока проблема нейтрального языка наблюдения не решена, путаница будет сохраняться в умах тех, кто считает (как Уоткинс, когда отвечает на мои замечания об «ошибках»[137]), что этот термин может использоваться так, как если бы не было никакой разницы в его употреблении в рамках одной теории и в интертеоретических контекстах.

Несоизмеримость и парадигмы

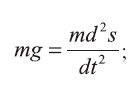

Наконец мы подошли к центральному набору вопросов, которые разделяют меня и большую часть моих критиков. Я сожалею, что очень долго подбирался к этому пункту, однако сам я лишь отчасти виноват в том, что нам пришлось продираться сквозь чащу других проблем. Печально, что отнесение этих вопросов в последний раздел привело к слишком беглому и догматическому их рассмотрению. Мне хотелось бы здесь выделить лишь те аспекты моей точки зрения, которые мои критики истолковывают ошибочно, и тем самым дать повод к дальнейшим дискуссиям. Последовательное и тщательное сравнение двух успешных теорий требует наличия языка, в который могут быть переведены по крайней мере эмпирические следствия этих теорий без потери или изменения содержания. Существование такого языка широко признавалось с XVII века, когда философы не сомневались в нейтральности чистых чувственных впечатлений и искали «универсальное свойство», которым должны были обладать все языки для их выражения. Исходный словарь такого языка в идеале должен был бы состоять из терминов, относящихся к чистым чувственным впечатлениям, плюс синтаксические связки. Ныне философы отказались от надежды найти такой идеал, однако многие из них продолжают считать, что теории можно сравнивать с помощью базисного словаря, состоящего из слов, которые без особых проблем и независимо от теории можно соотносить с природой. Именно с помощью такого словаря формулируются базисные предложения сэра Карла. Они нужны ему для сравнения степеней правдоподобия альтернативных теорий или для выражения того, что некая теория «более вместительна», чем ее предшественница. Фейерабенд и я неоднократно доказывали, что такого словаря не существует. При переходе от одной теории к следующей слова изменяют свои значения или условия применения[138]. Несмотря на то что большая часть терминов используется и до, и после революции, например, «сила», «масса», «элемент», «соединение», «клетка», способы их отнесения к природе несколько меняются. Таким образом, успешные теории, как мы говорим, несоизмеримы. Наш выбор термина «несоизмеримость» вызвал беспокойство у некоторых читателей. Хотя в той области, откуда он заимствован, этот термин не означает «несравнимости», критики постоянно настаивали на том, что мы не можем использовать его в буквальном смысле, ибо люди, придерживающиеся разных теорий, общаются между собой и порой даже изменяют взгляды друг друга[139]. Еще важнее, что от наблюдаемого наличия такой коммуникации, на которую я сам обращал внимание, критики незаметно переходят к выводу о том, что она не вызывает особых проблем. Туллин согласен допустить «концептуальную несовместимость», а затем рассуждает как обычно (с. 44). Когда Лакатос говорит о том, как сравниваются успешные теории, он мимоходом бросает фразу «или из семантической переинтерпретации», а затем трактует это сравнение как чисто логическую процедуру[140]. Интересным способом изгоняет это затруднение сэр Карл: «Это догма – опасная догма, – что разные теоретические структуры подобны взаимно непереводимым языкам. Но ведь даже абсолютно разные языки, подобно английскому и языку хопи или китайскому, не являются непереводимыми, ведь многие индейцы хопи и китайцы прекрасно изучили английский язык»[141]. Я признаю полезность и даже важность параллели с языком, поэтому вынужден на ней остановиться. Видимо, сэр Карл тоже признает это. Но если так, догма, против которой он выступает, говорит не о том, что теоретические структуры похожи на языки, а о том, что языки непереводимы. Но никто никогда не верил в то, что они переводимы! Люди верят в то (и это делает параллель важной), что трудности изучения второго языка иные и менее проблематичные, нежели трудности перевода. Несмотря на то что кто‑то может прекрасно знать два языка и всегда справляться с переводом, перевод может представлять серьезные трудности даже для очень хорошего билингвиста. Он должен находить наиболее подходящие компромиссы между несовместимыми целями. Нюансы должны быть сохранены, однако не за счет смысла предложений, иначе это разрушит коммуникацию. Буквализм желателен, если не требует введения слишком большого количества чужеземных слов, нуждающихся в отдельном пояснении в глоссарии или приложении. Люди, для которых одинаково важны и точность, и красота выражений, считают перевод чрезвычайно тягостным занятием, а некоторые вообще не желают этим заниматься. Короче говоря, перевод всегда содержит компромиссы, влияющие на коммуникацию. Переводчик вынужден решать, какие изменения приемлемы. Для этого ему необходимо знать, какие стороны оригинала наиболее важны, а также иметь представление об уровне образования и опыте тех, кто будет читать его произведение. Неудивительно, что до сих пор остается открытым вопрос, каким должен быть идеальный перевод и в какой мере существующие переводы приближаются к этому идеалу. Куайн недавно пришел к выводу, «что конкурирующие системы аналитических гипотез [для подготовки переводчиков] могут соответствовать всем речевым интенциям каждого из рассматриваемых языков и тем не менее в огромном количестве случаев навязывать совершенно разные переводы… Такие переводы могут отличаться даже своими истинностными оценками»[142]. Нетрудно догадаться, что ссылка на перевод лишь выделяет, но не решает проблем, которые привели Фейерабенда и меня к обсуждению несоизмеримости. Для меня существование переводов свидетельствует о том, что эта возможность доступна и ученым, которые придерживаются несоизмеримых теорий. Однако для этого не обязательно существование нейтрального языка, в котором могут быть сформулированы следствия теорий. Проблема сравнения теорий остается. Почему перевод – теорий или языков – столь труден? Как уже часто отмечали, – потому что языки по‑разному расчленяют мир, и у нас нет нейтральных металингвистических средств для фиксации отчетов о наблюдениях. Куайн, в частности, указал на то, что лингвист, занятый радикальным переводом, легко может обнаружить, что его туземный информатор произносит слово «гавагай», когда видит кролика, однако труднее установить, как действительно нужно перевести это слово. Должен ли лингвист перевести это как «кролик», «кроликовидное существо», «часть кролика», «явление кролика» или каким‑то иным выражением, которое даже не смогло бы ему прийти в голову? Я могу расширить этот пример, предположив, что в изучаемом сообществе у кроликов в период дождей может изменяться окраска, длина ушей, способ передвижения, – тогда их появление обозначается термином «бавагай». Следует ли слово «бавагай» переводить как «мокрый кролик», «лохматый кролик», «хромающий кролик» или нужно все это объединить, либо лингвист должен прийти к выводу, что туземное сообщество не считает, что слова «гавагай» и «бавагай» относятся к одному и тому же животному? Дополнительные данные для выбора из этих альтернатив требуют дальнейших исследований, результатом которых будет разумная аналитическая гипотеза, пригодная также для перевода других терминов. Однако это будет лишь гипотеза (все перечисленные выше альтернативы могут оказаться неверными). Любая ошибка впоследствии может создать трудности для коммуникации, и при этом будет неясно, связаны ли затруднения с переводом, и если так, то в чем их источник. Эти примеры говорят о том, что руководство по переводу всегда воплощает в себе некую теорию, обладающую достоинствами, но сопряженную с теми же рисками, что и другие теории. Меня они приводят также к мысли о том, что класс переводчиков включает в себя как историков науки, так и тех ученых, которые пытаются общаться с коллегами, придерживающимися другой теории[143]. (Заметим, однако, что мотивы и соответствующая восприимчивость ученых и историков весьма сильно различаются, чем и обусловлено систематическое различие в их результатах.) Неоценимые преимущества им часто дает убеждение в том, что знаки, используемые в обоих языках, тождественны или близки к этому, что большая часть из них используется одинаково в обоих языках и что там, где их использование все‑таки изменяется, есть информативные основания для сохранения одних и тех же знаков. Однако эти преимущества влекут за собой ошибки, примеры которых можно найти и в научных исследованиях, и в истории науки. Ведь при этом легко не заметить функциональных изменений, которые были бы очевидны, если бы сопровождались изменением знаков. Параллель между задачами историка и лингвиста выявляет один из аспектов перевода, который Куайн не рассматривал (ему это было не нужно) и который доставляет беспокойство лингвистам[144]. Читая студентам лекции по физике Аристотеля, я неоднократно повторял, что материя (в «Физике», но не в «Метафизике») благодаря ее вездесущности и качественной нейтральности является, с точки зрения физики, несущественной. Аристотелевский универсум населен нематериальными «природами» или «сущностями», которыми и обусловлены его разнообразие и непрерывность. Подходящим аналогом для современной периодической таблицы элементов будут не четыре первоэлемента Аристотеля, а четырехугольник, состоящий из четырех фундаментальных форм. Точно так же, когда рассказываю о развитии атомистической теории Дальтона, я указываю на то, что она привела к новому взгляду на химические соединения, вследствие чего линия, разделяющая референты терминов «смесь» и «соединение», сдвинулась: до Дальтона сплавы признавались соединениями, после Дальтона они стали смесями[145]. Эти замечания я использую, пытаясь перевести теории прошлого на современный язык, и мои студенты, хотя и читают источники, переведенные на английский язык, воспринимают их иначе после моих замечаний. Точно так же и хорошее руководство по переводу, особенно если речь идет о языке далеких регионов и культур, должно сопровождаться вставками, поясняющими, как видят мир носители языка, онтологическими категориями какого вида они пользуются. Научиться переводить язык или теорию отчасти означает научиться описывать мир, в котором функционирует этот язык или теория. Затронув тему перевода для пояснения проблем, возникающих когда научные сообщества рассматриваются в качестве языковых сообществ, я на некоторое время оставлю ее для анализа особенно важного аспекта этого параллелизма. При изучении науки или языка слова обычно усваиваются вместе с минимальным набором обобщений, показывающих, как они соотносятся с природой. Однако эти обобщения воплощают в себе лишь малую часть того знания о природе, которое усваивается в процессе обучения. Большая доля этого знания воплощена в механизме, каков бы он ни был, позволяющем налагать термины на природу[146]. Но естественный и научный языки предназначены для описания мира такого, как он есть, а не любого мыслимого мира. Верно, что первый гораздо легче приспосабливается к неожиданным явлениям, чем второй, однако часто это достигается ценой удлинения предложений и сомнительного синтаксиса. Понятия, высказать которые язык не готов, это те, которые говорящие не ожидают встретить. Поскольку обратное неверно, мы часто забываем об этом обстоятельстве или недооцениваем его важность. Действительно, мы легко описываем объекты и понятия (единорогов, например), которые не ожидаем увидеть. Тогда каким образом усваиваем мы знание о природе, встроенное в язык? По большей части в то же самое время и теми же средствами, с помощью которых мы усваиваем сам язык, будь то повседневный или научный. Отдельные составляющие этого процесса хорошо известны. Определения в словарях сообщают нам о том, что означают те или иные слова, и одновременно информируют об объектах или ситуациях, о которых мы можем говорить с помощью этих слов. О некоторых из этих слов мы узнаем больше, а о других только то, что нам откроет о них некоторое множество предложений. При этом, как показал Карнап, вместе со знанием значений мы приобретаем знание законов природы. Если нам дано вербальное определение двух точных тестов для определения наличия электрического заряда, мы усваиваем оба вместе с термином «заряд», а также приобретаем знание о том, что если тело проходит один тест, то оно пройдет и другой. Однако процедуры соотнесения языка с природой являются чисто лингвистическими. Они соотносят одни слова с другими и потому могут функционировать, только когда мы уже обладаем некоторым словарем, усвоенным с помощью невербального или не вполне вербального процесса. Видимо, такой словарь усваивается с помощью остенсии или ее модификации, прямо сопоставляющей с природой слова или фразы. Если мы с сэром Карлом действительно обсуждаем фундаментальный вопрос, то это вопрос о значении для философии науки этого последнего способа соотнесения языка с природой. Хотя ему известно, что многие слова, необходимые ученому, в частности, для формулировки базисных предложений, усваиваются с помощью не вполне лингвистического процесса, он рассматривает эти термины и заключенное в них знание как непроблематичные, по крайней мере в контексте выбора теории. Мне кажется, при этом он упускает из виду центральный пункт – тот, который в «Структуре научных революций» привел меня к понятию парадигмы. Когда я говорю о знании, воплощенном в терминах и фразах, усваиваемых в процессе обучения посредством вне‑лингвистического процесса, подобного остенсии, я продолжаю мысли, высказанные в своей книге, когда ссылался на парадигмы как конкретные решения проблем, как на типичные образцы остенсии. Когда я говорил об этом знании как о базисе науки и построения теорий, я имел в виду то, что относительно парадигм выразила мисс Мастерман своим утверждением о том, что они «могут функционировать, когда теории еще нет»[147]. Однако эти связи не столь очевидны для того, кто, в отличие от мисс Мастерман, не столь серьезно относится к понятию парадигмы, ибо сам я, как она заметила, использовал этот термин многими разными способами. Чтобы пояснить, о чем речь, я должен обратить внимание на одно недоразумение, в возникновении которого повинен я сам. Выше я заметил, что новый вариант «Структуры научных революций» должен был начинаться с рассмотрения структуры научного сообщества. Начав с изолированных отдельных групп специалистов, я затем должен был обсудить вопрос о том, что объединяет эти группы, позволяет им решать головоломки и объясняет их относительное единодушие в выборе проблем и в оценке решений этих проблем. Один из ответов, которые моя книга дает на этот вопрос, звучит так: «парадигма» или «некоторое множество парадигм». (Это социологический смысл данного термина, о котором говорит мисс Мастерман.) Теперь для выражения этого смысла мне больше нравится другое обозначение, а именно «дисциплинарная матрица». «Дисциплинарная», поскольку она является общей для представителей конкретной дисциплины; «матрица», поскольку она состоит из упорядоченных элементов, требующих индивидуальной специализации. Все общепризнанные вещи, которые в своей книге я называл парадигмами, частями парадигм или парадигмальными, нашли бы свое место в дисциплинарной матрице, однако теперь они не были бы свалены в одну кучу. В их числе были бы: общепризнанные символические обобщения типа «f = ma» или «элементы соединяются в постоянных пропорциях согласно весу»; признанные модели – метафизические, например: атомизм, или эвристические типа гидродинамической модели электрического тока; общепринятые ценности, например, точность предсказаний; и иные элементы подобного сорта. Среди них я бы особо выделил решения конкретных проблем, стандартные примеры решенных проблем, с которыми будущий ученый знакомится в учебных лабораториях, в научных текстах и с которыми сталкивается на экзаменах. Именно такие решения проблем я хотел бы называть парадигмами, ибо как раз они и подтолкнули меня к выбору данного термина. Однако, утратив контроль над этим словом, я впоследствии стал называть их образцами[148]. Решения проблем такого сорта обычно рассматриваются лишь как применение уже усвоенной теории. Учащийся решает их для практики, для приобретения способности применять то, что он уже знает. Такое описание, безусловно, правильно, когда уже решено достаточное число проблем, однако оно неверно, как мне представляется, для начала обучения. Скорее в ходе решения проблем усваивается язык теории и приобретается знание природы, воплощенное в этом языке. Например, в механике решение многих проблем опирается на второй закон Ньютона, обычно формулируемый в виде «f = ma». Однако это символическое выражение дает скорее набросок закона, а не сам закон. Для решения каждой физической проблемы его приходится переписывать, придавая ему иную символическую форму, позволяющую применять его для логической и математической дедукции. Для свободного падения он приобретает такой вид:

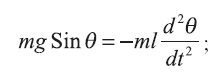

Для маятника такой:

Для пары гармонических осцилляторов он выражается в виде двух уравнений, первое из которых может выглядеть таким образом:

И так далее. Не имея места для более подробного развития этого аргумента, я буду просто утверждать, что физики принимают некоторые правила, явные или неявные, посредством которых осуществляют переход от наброска закона к конкретной символической форме, необходимой для решения данной конкретной проблемы. Имея перед глазами ряд образцовых решений проблем, они приучаются разные физические ситуации рассматривать как похожие одна на другую. Они видят их, если угодно, через ньютоновские очки.

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2021-07-19; просмотров: 59; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.193.158 (0.07 с.) |