Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Раздел 2. Национальная безопасность России.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте 2.1. Национальные интересы России. Интересы личности и общества в различных сферах. 2.2. Национальная безопасность. Роль и место России в мировом сообществе. 2.3. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения. 2.3.1. Государственный материальный резерв 2.3.2. Воинский учет и бронирование медицинских работников. 2.4. Современные войны и вооруженные конфликты. 2.4.1. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных видов оружия. 2.4.2. Оружие массового поражения. 2.4.3. Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время. 2.5. Безопасность общества и личности. Раздел 3. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 3.1. Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. 3.1.1. Основные понятия, определения, классификация ЧС. 3.1.2. Поражающие факторы. Медицинские и медико-санитарные последствия ЧС. 3.1.3. Чрезвычайные ситуации природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. 3.2. Методика оценки медицинской обстановки при возникновении очагов поражения при чрезвычайных ситуациях. 3.3. Задачи и организационная структура Российской системы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 3.3.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 3.3.2. Силы и средства РСЧС 3.3.3. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БЖД. Вторая половина 80-х годов прошедшего столетия характеризуется для нашей страны не только социальными и экономическими потрясениями, но также тяжелыми антропогенными и природными катаклизмами, которые сопровождались значительным материальным ущербом и огромными человеческими жертвами. Наступивший век – век информационных технологий, молекулярной биологии, микроэлектроники – вроде бы сулит лучшее будущее. Однако у человечества обострилось чувство опасности, тревоги и беспокойства. Это связано с возможными угрозами в природно-техногенной, социально-экономической и военной сферах, т.е. в тех, к которым мы с вами, с точки зрения безопасности, имеем непосредственное отношение. Сегодня основным источником опасности для всего существующего на земле стала созданная человеком техносфера. Происходящие в ней аварии приводят не только к человеческим потерям, но и к уничтожению окружающей среды, природных ресурсов, их необратимой деградации, что в свою очередь вызывает генетические отклонения у людей. Перед человеком и обществом все более отчетливо вырисовывается новая цель – глобальная безопасность. Последнее обстоятельство послужило основной причиной создания в нашей стране служб помощи населению в чрезвычайных ситуациях. Цели и задачи дисциплины: Цель освоения дисциплины «Медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности» является формирование культуры безопасности, готовности и способности выпускника по специальностям: 060101-Лечебное дело, 060103-Педиатрия,060201 –Стоматология, 060104 – Медико-профилактическое делок работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, в овладении основными методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и выработке алгоритмов поведения для спасения жизни и здоровья. Основными задачами дисциплины являются: приобретение: - понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека; - понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борьбы; - теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий и структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; - знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и способности организовать оказание медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; - знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов; формирование: - культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации безопасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; - готовности к участию в проведении мероприятий защиты населения и медицинского персонала в мирное и военное время; - способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; - способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки зрения безопасности; - мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности» по специальности относится к профессиональному циклу высшего профессионального образования. Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: - в цикле гуманитарных, социальный и экономических дисциплин: философия, биоэтика, правоведение, история медицины, история Отечества, экономика, иностранный язык, латинский язык, психология, педагогика); - в цикле математических, естественно-научных, дисциплин: физика; математика; медицинская информатика; химия; биологическая химия; биология; анатомия человека - анатомия головы и шеи; гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта; нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой области; фармакология; микробиология, вирусология - микробиология полости рта; иммунология - клиническая иммунология; патологическая физиология - патофизиология головы и шеи; патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи; - в цикле профессиональных дисциплин: эпидемиология, гигиена общественное здоровье и здравоохранение, внутренние болезни, клиническая фармакология, общая хирургия, хирургические болезни; медицинская реабилитация, инфекционные болезни, фтизиатрия; челюстно-лицевая хирургия - челюстно-лицевая и гнатическая хирургия. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Общекультурные - способность и готовность к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному участию в политической жизни, к овладению основными понятиями и закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и традициям, к оценке политики государства; знать исто- рико-медицинскую терминологию; способность и готовность использовать методы управления, организовать работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции. Профессиональные - способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками (ПК-1); в профилактической деятельности - способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению стоматологических, инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить сани- тарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам (ПК-12); способность и готовность проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-16); в организационно-управленческой деятельности - способность и готовность управлять средним и младшим медицинским персоналом для обеспечения эффективности лечебного процесса; к анализу показателей деятельности медицинских организаций, к использованию современных организационных технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитации при оказании медицинских услуг в основных типах медицинских организаций; в научно-исследовательской деятельности: способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: - особенности организации оказания медицинской помощи, проведения реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мироне и военное время; - методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека; - риски, связанные с применением современных средств вооруженной борьбы; - основы безопасности общества и личности; - основные понятия, определение и классификацию чрезвычайных ситуаций: - поражающие факторы чрезвычайных ситуаций природного характера: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия; - медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций; - задачи и основы организации Российской системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); - основы организации, мероприятия и методы защиты населения от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения; - особенности развития нервно-психических расстройств у пострадавших, медицинского персонала и спасателей в чрезвычайных ситуациях; - основы безопасности жизнедеятельности в медицинских организациях; - определение и виды медицинской помощи, организация медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации; - особенности организации медиг{инской помощи детям в чрезвычайных ситуациях; - особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий в случае применения современных видов оружия; „ - основы медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы; - организацию медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенного, дорожно- транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; - основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; - содержание мероприятий по медицинскому снабжению медицинских формирований и учреждений в различных режимах функционирования службы медицины катастроф; - задачи и организационную структуру Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК); - основные положения нормативных правовых документов по организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, до- рожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; - порядок взаимодействия медицинских формирований и учреждений при ликвидации последствий в очагах поражения; уметь: - жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; - идентифицировать основные опасности окружающей среды, оценивать риск их реализации; - оценивать медицинскую обстановку при чрезвычайных ситуациях; - выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов; - применять методы защиты от опасностей в процессе деятельности врача- стоматолога; - применять способы обеспечения комфортных условий эюизнедеятелыюсти пациентов и медицинского персонала; - соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при осуществлении деятельности врача-стоматолога; - обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности подчиненными работниками; - осуществлять мероприятия по защите пациентов, медицинского персонала и медицинского имущества в чрезвычайных ситуациях; - определять объем и вид медицинской помощи в зависимости от медицинской обстановки; - оказывать первую, доврачебную и первую врачебную помощь при неотложных состояниях пораженному населению в чрезвычайных ситуациях различного характера; - решать практические задачи по расчету выделения необходимых сил и средств службы медицины катастроф для оказания экстренной медицинской помощи пораженных в чрезвычайных ситуациях; - определять потребность в медицинском имуществе для учреждений и формирований, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения и составлять заявки на его получение; владеть: - понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности человека и медицины катастроф; - приемами медицинской сортировки в чрезвычайных ситуациях; - способами оказания первой, доврачебной и первой врачебной помощи при неотложных состояниях пострадавшим в чрезвычщшых ситуациях; - приемами и способами эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях; - приемами и способами использования индивидуальных средств защиты; - способами применения антидотных и радиозащитных средств в объеме первой врачебной помощи; - алгоритмом контроля за выполнением правил безопасности медицинского персонала и пациентов. Раздел 1. Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. Жизнедеятельность человека. Человек от рождения имеет неотъемлемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью. Свои права на жизнь, на отдых, на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, он реализует в процессе жизнедеятельности. Они гарантированы Конституцией Российской Федерации. В современных условиях обеспечение безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его деятельности является актуальным. Это обусловлено наличием множества чрезвычайных ситуаций различного характера, которые создают угрозу для здоровья и жизни населения. Проблема обеспечения безопасности неотрывна от проблемы обеспечения успеха человека в жизни, его самореализации в ней, самоутверждения, удовлетворения разнообразных потребностей. Основные понятия, термины, определения. Человек существует в процессе жизнедеятельности, непрерывном взаимодействии со средой обитания в целях удовлетворения своих потребностей. Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ существования человека. Жизнедеятельность характеризуется качеством жизни и безопасностью. Деятельность — это активное сознательное взаимодействие человека со средой обитания. В жизненном процессе человек неразрывно связан с окружающей его средой обитания, при этом во все времена он был и остается зависимым от окружающей его среды. Именно за счет неё он удовлетворяет свои потребности в пище, воздухе, воде, материальных ресурсах в отдыхе и т.д. Формы деятельности разнообразны. Результатом любой деятельности должна быть её полезность для существования человека. Но одновременно с этим любая деятельность потенциально опасна. Она может быть источником негативных воздействий или вреда, приводит к заболеваниям, травматизму и обычно заканчивается потерей трудоспособности или смертью. Человек осуществляет деятельность в условиях техносферы или окружающей природной среды, то есть в условиях среды обитания. Среда обитания. Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов (физических, химических, биологических, информационных, социальных и др.), способных оказывать прямое или косвенное немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человеку его здоровье и потомства. В составе среды обитания выделяют природную, техногенную, социальную, производственную, бытовую среду и др. Каждая среда может представлять опасность для человека. Человек и среда обитания непрерывно находятся во взаимодействии, образуя постоянно действующую систему «человек – среда обитания». В процессе эволюционного развития мира составляющие этой системы непрерывно изменялись. Совершенствовался человек, нарастала численность населения Земли и уровень его урбанизации, изменялся общественный уклад и социальная основа общества. Изменялась и среда обитания: увеличивалась территория поверхности Земли и ее недра, освоенные человеком, естественная природная среда испытывала все возрастающее влияние человеческого сообщества, появились искусственно созданная человеком бытовая, городская, сельская и др. среды. Природная естественная среда обитания самодостаточна и может существовать и развиваться без участия человека, а все иные среды обитания, созданные человеком, самостоятельно развиваться не могут и после их возникновения обречены на старение и разрушение. В жизненном цикле человек и окружающая среда обитания непрерывной взаимодействуют и образуют постоянно действующую систему “человек — среда обитания”, в которой человек реализует свои физиологические и социальные потребности. Таким образом, совокупность условий и предметов, относящихся к биосфере, социосфере, техносфере, необходимых для существования человека, человечества можно назвать средой обитания.

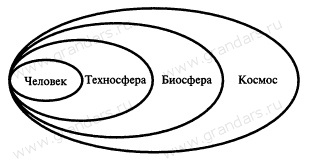

Окружающая среда. В составе окружающей среды выделяют: Природная среда (Биосфера) — природная область распространения жизни на Земле (верхняя часть земной коры), нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавших техногенного воздействия. Она обладает как защитными свойствами (защита человека от негативных факторов — разность температуры, осадки), так и рядом негативных факторов. Поэтому для защиты от них человек вынужден был создать техносферу. Техногенная среда (Техносфера) — совокупность искусственных объектов в пределах географической оболочки Земли и околоземного космического пространства, созданных человеком из вещества окружающей его неживой и частично живой природы. В этом процессе натуральные экологические системы замещаются искусственными и выявляется закономерность - чем больше увеличиваются производственно-технические возможности человечества, тем опаснее становятся возникающие изменения биосферы. Техносфера -среда обитания, созданная с помощью воздействия людей и технических средств на природную среду с целью наилучшего соответствия среды социальным и экономическим потребностям. На начальном этапе своего развития человек взаимодействовал с естественной окружающей средой - биосферой, включающей в себя недра Земли, галактику и безграничный Космос. Социальная среда (Социосфера) - совокупность социальных факторов, характерных для данного этапа развития общества в его взаимодействии с природой. Она включает в свой состав человечество с присущими ему на данном этапе развития производственными и общественными отношениями, а также освоенную человеком часть природной среды. Освоенная и преобразованная часть социосферы является техносферой. В процессе эволюции человек, стремясь наиболее эффективно удовлетворять свои потребности в пище, материальных ценностях, защищаться от климатических и погодных воздействий, повышать уровень своей коммуникативности, непрерывно воздействовал на естественную среду и, прежде всего, на биосферу. Для достижения этих целей он преобразовал часть биосферы в территории, занятые техносферой. На современном этапе развития человека общество непрерывно взаимодействовало на среду обитания. Ниже показана схема взаимодействия человека со средой обитания.

Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфортности среды обитания, к росту коммуникабельности, к обеспечению защиты от естественных негативных воздействий. Все это благоприятно отразилось на условиях жизни и в совокупности с другими факторами (улучшение питания, медицинского обслуживания социального обслуживания и т.д.) сказалось на продолжительности жизни людей, которая составляла в медный, бронзовый, железный век - 30 лет; к началу XIX в. - 35-40 лет; в начале XXI в. – 70 лет.

|

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 739; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.015 с.) |