Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Прогресс науки и задачи литературыСодержание книги

Поиск на нашем сайте

Мораль – в такой же степени опытная наука, как и медицина. Л. Фейербах. Эвдемонизм, 1867

Несмотря на все идеологические и административные препоны в популяризации естественных наук, к середине XIX в. медицина в России становится наиболее активно прогрессирующей областью знаний. Наибольшие успехи на пути этого прогресса историки медицины связывают с анатомо‑физиологическим и патолого‑анатомическим направлениями в сфере клинической медицины и хирургии [Мирский 2000: 314]. Прогресс медицины, и в частности анатомии, имел в России, конечно, не только идейный, но и конкретный социально‑исторический подтекст. Отечественная война 1812 г., холерные эпидемии 1830, 1832, 1848 гг., Крымская война 1853–1855 гг. так или иначе вынуждали власти совершенствовать систему гражданского здравоохранения и высшего медицинского образования [Вальтер 1859: 247–252; Allister 1974: 183–190]. К середине XIX в. при всех своих недостатках[368] система «медицинской полиции» в России была фактически единственной социальной нишей, позволявшей получить высшее образование и «выбиться в люди» представителям различных социальных и этнических групп (в частности, евреям, не имевшим возможности учиться в других высших учебных заведениях[369]). Введение нового университетского устава 1863 г. и последовавшая за ним реорганизация медицинских факультетов российских университетов способствовали пролиферации медицинского образования и, в частности, более широкому вовлечению в него женщин (до этого времени женщины могли получить только низшее медицинское образование в области акушерства и венерологии)[370]. По сравнению с гуманитарными факультетами университетов медицинские учебные заведения отличались поэтому сравнительно всесословным и, главное, более демократическим составом учащихся, в большинстве своем небогатых дворян и мещан‑разночинцев[371]. В подобном социальном контексте медицина воспринималась современниками как знамение нового времени, символизируя европейский, освященный революционными событиями 1830–1840 гг. идеологический и политический прогресс. Европейский прогресс оправдывает и новое знание, пришедшее на смену философскому идеализму 1810–1820‑х гг. Это знание – не теоретично, не отвлеченно и умозрительно, но позитивно, т. е. положительно, и может быть применено на практике. Брат посланного учиться медицине в Вюрцбург С. П. Боткина (в будущем знаменитого врача‑эпидемиолога) литератор В. П. Боткин описывает Анненкову смену привычных приоритетов европейского образования: «Боже мой, какая кипит страшная работа в европейском научном мире! И посмотрите, на какой путь пробирается медицина: микроскопическая анатомия и химия кладутся теперь в основу ее; все стремятся поверять опытом и наблюдением, абсолютные теории предаются посмеянию. <…> Вообще замечательно в последнее время страшное движение Германии на поприще естественных наук, от которых так долго удерживало ее исключительное преобладание философии. Представьте же: философские аудитории положительно пусты там; едва находятся по два, по три слушателя, уже истинно последних могикан! Аудитории наук естественных, напротив, переполнены» [Боткин 1890: 571]. Таково, по Боткину, знамение времени: философия уступает место естественным наукам, а физиология и медицина становятся полем «действительного дела» – символом не только научной, но и общественной практики. Здравицами в адрес естественных наук, физиологии и медицины полнится «передовая журналистика». Анонимный автор «Отечественных записок» в статье «Русская литература в 1848 году» торжествующе объясняет читателю новизну происходящего в жизни и литературе: «Вместо вражды с живым организмом современность начала изучать его строение и отправление. Бросив гипотезы, она избрала методу положительных исследований и при помощи их увидела, в чем истинная сила людей. Успехи физиологии (и естественных наук вообще) приводят к сознанию начал и законов общественной жизни: других путей к этому не существует» (цит. по: [Сакулин 1924: 121]). Доверие практическим знаниям сказывается также на литературной привлекательности образа ученого‑естествоиспытателя, и в частности врача. Репутация медицинской науки как области практики и «здравого смысла», противостоящего идеалистическому и романтическому утопизму, придает новую жизнь литературным персонажам вроде доктора Вернера из «Героя нашего времени» и, кроме того, повышает читательское реноме врачей, выступающих в роли авторов самих литературных произведений. Врач‑герой в литературе второй половины XIX в. – образ, разительно отличающийся от того, каким он был в литературе XVIII и первой трети XIX в. С одной стороны, он очевидно теряет присущие ему (особенно в литературе XVIII в.) черты комизма: «врач эпохи реализма», как правило, серьезен и даже в сатирическом изображении редко смешон (но зато нередко – зловещ). С другой стороны, сохраняя отчасти романтические черты персонажа, наделенного особым знанием, образ врача воплощает собою теперь не столько тайну[372], сколько прогресс – знание, дающее возможность видеть наперед и трезво оценивать положение дел[373]. Как и врач‑герой, «трезвость» подобной оценки призван воплотить и врач‑литератор. Врачу, имеющему возможность на практике прилагать свое знание о людях (или, во всяком случае, знание об их телах), вверяется право выразить то же знание в литературе. Надежды на то, что медицинское знание о человеке, выраженное средствами литературы, послужит также и литературному прогрессу, разделяют критики и литераторы разных идеологических убеждений. Так, например, добродушный и в целом чуждый критических баталий отечественной журналистики А. В. Дружинин, рецензируя в 1850 г. в журнале «Современник» путевые «Константинопольские очерки» медика А. А. Рафаловича, расписывается по их поводу на целую речь относительно пользы медицинского знания для литературы: «Из всех положительных наук медицина не только способна, под пером опытного писателя, возвыситься до увлекательного интереса, но она даже на людей, посвященных в ее таинства, налагает какую‑то светлую печать практичности, одаряет их способностью к анализу и способностью удачно передавать свои наблюдения во всех родах. Для медика, более чем для всякого другого человека, не существует в жизни ничего совершенно малого или совершенно великого; влияние мелких пружин на обширнейшие интересы ясны ему, вследствие наук, а потому в мыслях его гораздо скорее и прочнее развивается истинная житейская философия, состоящая в ровности поколений, в снисходительности и неспособности к быстрому увлечению» [Дружинин 1865: 238–239 (курсив автора)].

Рис. 11. И. М. Сеченов. Фотография начала 1860‑х гг.

К началу 1860‑х гг. связь физиологии с «законами общественной жизни», а медицины с литературой не требует доказательств. К. А. Тимирязев позже будет описывать эти годы как время «пробуждения естествознания», повлиявшего «более или менее глубоко на общий склад мышления» современников, увидевших в интересе к естествознанию, физиологии, медицине выражение не только научных, но именно идеологических приоритетов [Тимирязев 1939: 144]. Появление в 1863 г. работы И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» воспринимается многими из них как эпохальное событие, имеющее далеко не только научное значение (что в общем отвечало претензиям и самого автора, публицистически предварившего свое сочинение апелляцией к традиционному дискурсу философии: «Вам, конечно, случалось, любезный читатель, присутствовать при спорах о сущности души и ее зависимости от тела» [Сеченов 1863: 3]). «Рефлексы» зачитываются до дыр, а в их авторе видят пророка и образец для подражания не только студенты‑естественники. Неменьшей популярностью пользуется еще один бестселлер эпохи – «Сила и материя» К.‑Л. Бюхнера (1855). Бюхнер, утверждавший в своей книге, что мозг выделяет мысль точно так, как почки – мочу, и напоминавший попутно о латинской поговорке «Tres physici – duo athei» – «из трех врачей – двое безбожники», распространяется в нелегально литографированных переводах и также питает надежды современников на грядущее обновление науки и общества[374]. В 1865 г., с более чем полувековым опозданием, на русском языке наконец полностью издается важнейшее исследование Биша «Физиологические исследования о жизни и смерти» (1801) [Биша 1865]. Проблемы анатомии и психофизики обсуждаются в обществе как проблемы «идеального» и «реального», религии и науки, слова и дела [Усманов 1975: 61–64] (см. также: [Ткаченко 1974: 69–76]). Называя свой роман сакраментальным вопросом «Что делать?», Н. Г. Чернышевский не случайно свяжет его главных героев с центром «физиологических» и анатомических познаний – Санкт‑Петербургской медицинской академией (прототип Кирсанова – Сеченов, прототип Лопухова – доктор П. И. Боков, врач семьи Чернышевских [Фет 1936: 538, 539 (примеч. 22, 25)]), а И. С. Тургенев в «Отцах и детях» изобразит героя – студента‑медика, проповедующего социальный утилитаризм и при этом режущего лягушек. Лягушкам снова, как и во времена Гальвани, было суждено попасть в контекст дискуссий о роли науки и сути самой научности. В прославивших Сеченова физиологических исследованиях (толчком к которым послужили лекции Эмиля дю Буа‑Реймона, прослушанные Сеченовым в Берлине в 1856–1857 гг.) лягушка была основным объектом экспериментирования [Сеченов 1952: 119 и след.]. Уже первый приватный курс Сеченова в качестве адъюнкт‑профессора Медико‑хирургической академии был посвящен «животному электричеству» (1860–1861). Позже эти лекции (посетителями которых были не только студенты‑медики, но и такие, казалось бы, далекие от медицины слушатели, как Н. Г. Чернышевский и И. С. Тургенев) составили самостоятельную книгу, удостоенную Демидовской премии. В 1862 г. Сеченов уже работает в Париже в лаборатории Клода Бернара, специально исследуя на лягушках механизмы угнетения рефлексов. Здесь, перерезая мозг лягушки на различных уровнях и раздражая его электрическими и химическими агентами, а также используя физиологические способы возбуждения нервных структур, исследователь обнаружил в зрительных буграх мозга лягушки задерживающие центры. Это открытие (получившее в физиологии название «сеченовского торможения») сделало очевидным, что деятельность нервной системы складывается из двух процессов – возбуждения и торможения. Во взаимодействии раздражительного и тормозного процессов, как думал Сеченов, и заключается основной принцип жизни. Психика животного и человека объясняется физиологически: любой жизненный акт результирует собою рефлекс – ответную реакцию на возбуждение рецепторов, информация от которых поступает в центры спинного и головного мозга, где она анализируется и откуда она уже в обработанном виде «приказа» передается «эффекторам» организма. Жизнь и мышление – это, таким образом, прежде всего движение: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к Родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге – везде окончательным фактором является мышечное движение» [Сеченов 1958: 36]. Не говоря о собственно научном эффекте сеченовских выводов (впервые в мировой науке постулировавших рефлекторную природу психической деятельности) [Lindemann et al. 1979: 1–11], их идеологическое значение определялось декларативной оппозиционностью к общепринятой и освященной Церковью дихотомии «тело – ум/душа». Понятые в физиологических терминах, «ум» и «душа» не только исключали умозрительные догадки об их самодостаточности, но и подразумевали особую роль формирующей их внешней среды. Определяясь зависимым в своем психическом развитии от внешней среды, «мыслящий человек» представлялся читателям Сеченова, таким образом, прежде всего «человеком движения», а значит, и «человеком дела», доказывающим продуктивную власть «внешней» – социальной детерминации (о наследственности ученый не упоминал). Тело первично к душе, а дело к мысли – такова мораль, которую современники вычитывали из Сеченова по преимуществу. Утверждение о главенствующей роли физиологических механизмов в психических процессах, или, попросту говоря, тела над душой, в «Рефлексах головного мозга» послужило основным поводом к общественным пересудам. В скандальной атмосфере споров о природе человеческой психики упоминание о главном объекте инициировавшего их экспериментирования – лягушке – наделялось особенно эпатирующим смыслом. Известна знаменитая фотография Сеченова времени публикации «Рефлексов головного мозга»: исследователь сидит в лаборатории рядом с подвешенными на штативе лягушками. Вполне фольклорными стали также слова ученого, когда против него был возбужден судебный иск в пропаганде «крайнего материализма». В ответ на предложение друзей помочь ему с адвокатом Сеченов якобы ответил: «Зачем мне адвокат? Я возьму в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты: пускай тогда прокурор опровергает меня» (цит. по: [Ноздрачев, Пастухов 1999]). Литературный «коллега» Сеченова, тургеневский Базаров, придает тому же образу значение манифеста («Мы с тобой те же лягушки» – так объясняет Базаров физиологию дворовым мальчишкам). По прочтении «Отцов и детей» Писарев запальчиво объявит лягушку символом возрождения русского народа [Писарев 1955: 292. Т. 2], а князь П. А. Вяземский, осознающий себя в те же годы наследником и ревнителем традиций романтической шеллингианской поры 1830‑х гг., вспомнит о лягушках, чтобы охарактеризовать наступивший «животный век» (стихотворение из цикла «Заметки», 1866):

Не надо старых нам игрушек: Не в анатомию страстей, А в анатомию лягушек Впились Бальзаки наших дней.

[Вяземский 1896: 283. Т. XII] [375] Упоминание о Бальзаке в стихотворной инвективе Вяземского в этом контексте тоже не случайно. Идеологические импликации сеченовского постулата о роли внешней – детерминирующей – среды выразятся и в собственно литературных декларациях реалистической эстетики, принципиально близких европейской (прежде всего – французской) традиции литературного натурализма [376]. «Наследник» Бальзака и идеолог «экспериментального романа» Эмиль Золя будет позже декларировать новые принципы романного нарратива, настаивая на вещах, с которыми согласились бы многие русские литераторы уже в 1840‑е гг. [377]: «Мы не станем описывать того, что совершается в сердце или в мозгу персонажа, не отыскивая в окружающей среде причин либо последствий этого». Понятие «описание» – это «состояние среды, которым обусловливается и дополняется облик человека» [Золя 1966: 424, 425] [378].

Анатомический театр: аншлаг

Над трупом мы будем ближе подходить к истине… М. Я. Мудров. Письмо к М. Н. Муравьеву, 1805

Полемика вокруг естествознания в 1860‑е гг. стала кульминацией в трансформации идеологических приоритетов в отношении естественных и, в частности, медицинских знаний. Начало же этой трансформации было заложено в 1840‑е и даже в 1830‑е гг. В 1846 г. благодаря стараниям Н. И. Пирогова, К. К. Зейдлица и К. М. Бэра в Петербурге был открыт первый в России Институт практической анатомии, где студенты могли препарировать трупы безродных больных, умерших в клиниках академии и (с 1848 г.) в больницах Петербургской, Выборгской и Охтинской частей столицы. Анатомирование постепенно становится элементом социальной действительности и городской повседневности (до 1871 г., когда деревянный барак, в котором располагался Институт практической анатомии, не был переведен в новое здание, жители Выборгской стороны могли оценить присутствие самого института вполне обонятельно, что создавало в общественном мнении столицы еще и специфически «ольфакторную» репутацию анатомии как медицинской специализации и социального нововведения) [Самойлов 1997: 98–99][379]. В идеологическом дискурсе эпохи «антиэстетические» атрибуты патологоанатомии оцениваются парадоксально. «Грязь» и «вонь» патолого‑анатомических исследований в символическом плане служит иллюстрацией к «идейному» противопоставлению «поэзии» о жизни и неприкрашенной «правды» самой жизни[380].

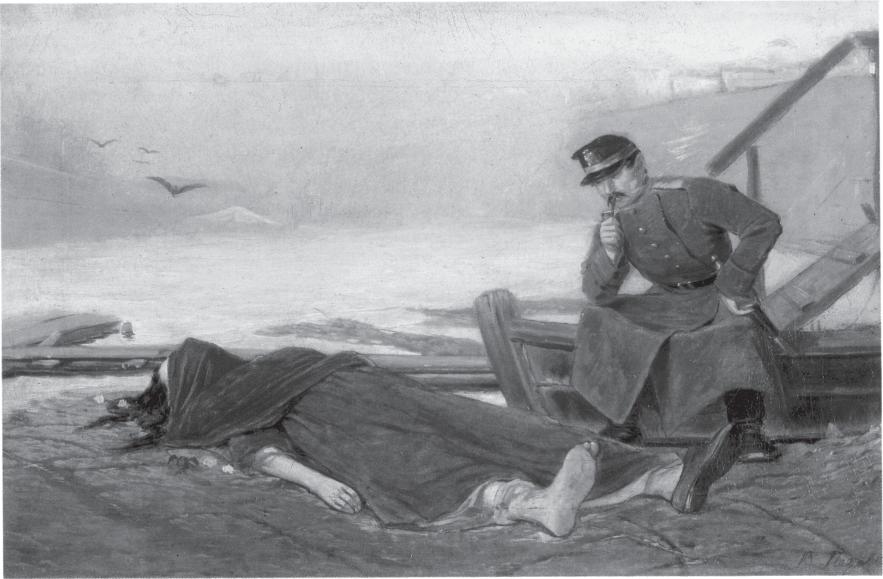

Рис. 12. Утопленник в деревне. Картина Н. Д. Дмитриева‑Оренбургского. 1867 г.

То, что входит в русскую литературу благодаря авторам «неистового романтизма» 1830–1840‑х гг. (Жюль Жанен, Эжен Сю, Виктор Гюго), получает полноценные права в контексте «негативной эстетики» реалистического натурализма[381]. Прокламируемое Чернышевским и его адептами «эстетическое отношение к действительности» в своем радикальном выражении деэстетизирует действительность или, во всяком случае, меняет аксиологию ее изображения. Бытие искусства определяется эстетическим произволом, но искусство не определяет бытия, существующего до и помимо искусства. Последнее, вторит Чернышевскому Писарев, «всегда принуждено ограничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности» [Писарев 1981: 345]. В изображении такой действительности дискурсивная прагматика реализма не делает различия между литературой и медициной – и та и другая призваны равно не сторониться неприкрашенных сторон повседневности, в чем бы такая повседневность себя ни выражала. «Искусство, – заявит в одной из своих статей этого времени Герцен, – не брезгливо, оно все может изобразить» [Герцен 1959: 135–136]. В 1864 г. Всеволод Крестовский предваряет свой ставший для современников едва ли не культовым роман «Петербургские трущобы» словами уже покойного к тому времени Н. Г. Помяловского (ум. в 1863 г.):

Если читатель слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу. Доктор изучает гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов, однако его никто не называет циником. <…> Позвольте же и писателю принять участие в этой же работе и таким образом обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его [Крестовский 1990: 33–34][382].

В том же заключается задача критика, пользующегося сравнениями из области медицины с тем, чтобы увидеть в рецензируемом произведении выражение (патолого)анатомической стратегии его автора или его читателей. Писарев в своей статье о «Преступлении и наказании» («Борьба за жизнь», 1867) призывает читателя объяснять себе, например, поступки Раскольникова самочувствием «юного медицинского студента» над кусками «разлагающегося человеческого мяса, с которыми он встречается и принужден знакомиться самым обстоятельным образом при первом своем вступлении в анатомический театр». Но более того: предложенное сравнение, по Писареву, будет еще вернее, если предположить, что «в анатомическом театре производятся вивисекции над самими медицинскими студентами и что каждый из этих студентов, превратившись под ножом прозекутора в куски кровавого и разлагающегося мяса, продолжает в течение многих месяцев страдать, стонать, метаться, чувствуя и сознавая свое собственное гниение» [Писарев 1981: Т. 3, 192][383]. В использовании подобной метафорики публицисты и критики 1860‑х гг., так же как и «неистовые романтики» 1830‑х, охотно заводят читателей в морги и операционные. Цель самой литературы видится при этом сходной с целью патологоанатомии; в 1880 г. в рецензии на пьесы Островского А. Н. Плещеев будет считать это сходство все еще говорящим в пользу литературы, объясняя читателю преимущества романиста перед драматургом: «Вооружась скальпелем, он обнажает перед вами сокровенные фибры и рассматривает их вместе с вами в лупу» [Молва. 1880. № 35]. В середине века идеологическая программа реалистической эстетики тем более не допускает сомнений – литература призвана «анатомировать» действительность – а значит, и смерть – таковой, какова она есть. Изображая болезнь или смерть, реалист подчеркивает то, что неэстетично, но зато правдиво.

Рис. 13. Больной муж. Картина В. М. Максимова. 1881 г.

Поведенческая и жанровая определенность подобных изображений предстает в истории реализма достаточно факультативной – неравнодушие к картинам телесных страданий уравнивает прозу с поэзией, а литературу – с живописью. Начиная с 1860‑х гг. медицинские и, в частности, кладбищенские сюжеты становятся объектом принципиальной реалистической визуализации в работах художников, противопоставляющих себя идеализму академической традиции. В 1863 г. эстетические декларации художников‑реалистов выразятся организационно – созданием «Артели свободных художников», а в 1870‑м – началом деятельности Товарищества передвижных выставок произведений русских художников и их единомышленников, прямо или опосредованно популяризовавших изображение физических недугов, мертвых тел и похорон: «Последняя весна» (1861), «Робеспьер» (1864) В. И. Якоби, «Сумасшедший скрипач у себя на чердаке, у трупа матери» (1863) П. В. Косолапа, «Поминки на кладбище» (1865) А. И. Корзухина, «Проводы покойника» (1865), «Утопленница» (1867) В. Г. Перова, «Утопленник в деревне» (1867) Н. Д. Дмитриева‑Оренбургского, «У постели больного» (1869) Ф. А. Бронникова, «Полузамерзлые дети» (1867), «Похороны в деревне» (1872) К. Е. Маковского, «Посещение больного сына в военном лазарете» (1870) К. А. Савицкого, «Воскрешение дочери Иаировой» (1871) И. Е. Репина, «Больной муж» (1881) В. М. Максимова. В скульптуре те же мотивы вдохновляют М. Антокольского, снискавшего выставочный успех целым рядом произведений, «главной нотой» которых, в формулировке благоволившего к скульптору В. В. Стасова, служит «смерть и погибель» [Стасов 1952: 497][384]. Таковы скульптурные изображения покончившего с собою Сократа («Смерть Сократа», 1875)[385], портрет покойного сына «Безвозвратная потеря» (1876), «Последний вздох Христа на кресте» (1877). Идеологическая дидактика подобных изображений, как правило, декларативна, будучи очевидной уже в работах Перова – корифея и бесспорного лидера в кругу передвижников. Особенно показательна картина Перова «Утопленница», известная в двух вариантах. На хронологически раннем варианте тело утопленницы – мертвой молодой женщины, лежащей навзничь и обращенной к зрителю, как труп в морге, ногами вперед, – изображено на фоне туманной реки; поодаль от трупа сидит курящий трубку полицейский. Зритель волен прочитывать изображенный эпизод как иллюстрацию трагичного происшествия, лишенного, однако, сколь‑либо очевидной социальной подоплеки. На втором – более позднем варианте картины – социальный подтекст происшедшего зрительно (и литературно) мотивирован: поверх воды, на другом берегу реки, отчетливы очертания города, детерминирующего подразумеваемую последовательность сюжета: город – тело – полицейский[386]. Замечательно, что Стасов будет считать возможным сравнивать живописное изображение похорон у того же Перова («Проводы покойника», 1865) и их стихотворное описание у Некрасова («Похороны»): важен не язык описания, а впечатление, которое оно вызывает у зрителя и читателя. В своем сравнении Стасов отдает предпочтение Перову, в картине которого «только одна истина действительности со всеми ее неправильностями и невзрачностями»: «Художество выступало тут во всем величии своей настоящей роли: оно рисовало жизнь, оно „объясняло“ ее, оно „произносило свой приговор“ над ее явлениями» [Стасов 1952: 434]. Перед лицом общей «правды жизни» живопись интерпретируется на языке литературы, а литература – иллюстрируется живописно.

Рис. 14. Утопленница. Картина В. Г. Перова (первый вариант), 1866 г.

Рис. 15. Утопленница. Картина В. Г. Перова (окончательный вариант), 1867 г.

Издание анатомических трудов Н. И. Пирогова – «Полного курса прикладной анатомии человеческого тела» (СПб., 1843–1844) и особенно его анатомических атласов (однотомных 1846 и 1850 гг. и четырехтомного 1852–1859 гг. [Пирогов 1846; 1850; 1852–1859]), визуально представивших современникам результаты огромной работы, выполненной по методике «ледяной», или «скульптурной», анатомии (рисунки послойных распилов и разделки замороженных трупов), стало в этом контексте событием, имевшим не только научное, но и идеологическое значение. Сегодня считается общепризнанным, что методы анатомических исследований, разработанные Пироговым, произвели переворот в представлениях о научном изучении топографической анатомии человека [Островерхов и др. 2000: 445 и след.]. Идея Пирогова использовать для анатомирования замороженные трупы (толчком к этому послужил якобы вид замороженных и разрезанных свиных туш на Сенной площади) позволила вскрывать их, не нарушая истинной картины внутренних органов, их взаиморасположения, величины и формы. Помимо собственно медицинского целесообразия, сама идея замораживать тело перед его анатомированием напрашивалась, однако, в 1840‑е гг. и на определенные художественные ассоциации. Современники Пирогова могли вспомнить, что в 1836 г. в Академии художеств была выполнена единственная в своем роде скульптура П. Клодта «Лежащее тело», моделью для которой послужил анатомированный И. В. Буяльским замороженный мужской труп. «Художественная газета» (1836. № 4) описывала это событие в восторженных тонах: по предложению президента академии А. А. Оленина «снять форму с замороженного препарированного тела» «[в] нынешнем году, в январе месяце, И. В. Буяльский выбрал из числа мертвых тел, доставленных в анатомический театр, один мужской кадавер, самый стройный, и, дав членам красивое и вместе поучительное положение, велел заморозить, чему и погода вполне благоприятствовала. Тело было потом внесено в препарационную залу – поверхность его немного оттаяла, и господин Буяльский со своим адъюнктом, прозектором и его помощником с большим тщанием в течение 5 дней отпрепарировали все мускулы в настоящей их полноте, выносив, смотря по надобности, тело на мороз. Вслед за сим снята была (живописцем А. П. Сапожниковым. – К. Б.) с препарата гипсовая форма и отлита статуя, которая представляет лежащее на спине стройное мужеское тело с поверхними мускулами (без кожи). Все художники, видевшие ее, отдали полную похвалу как красивому и умному расположению членов фигуры, так и искусству, с каковым сохранена пропорция полноты частей и их форма». В том же номере сообщалось, что А. А. Оленин распорядился об отливке нескольких таких же статуй для Лондонской, Парижской и других академий художеств. Методика «ледяной», или «скульптурной», анатомии, примененная Пироговым в работе над анатомическим атласом, продолжала в определенном смысле слова ту же изобразительную традицию, представляясь современникам венцом изобразительного «реализма» в изображении человеческого тела[387]. Чтобы избежать обычного нарушения внутренней топографии тела, Пирогов проделывал следующие операции: замораживал труп, распиливал его, а затем срисовывал и описывал распил. Кажущаяся простота этих операций осложнялась, однако, уже на первом этапе: только для того, чтобы при распиливании трупа в одну плоскость попали по возможности идентичные части правой и левой стороны, труп нужно было расположить совершенно симметрично. Если же было необходимо придать той или другой части желаемое положение, тогда и труп надлежало соответствующим образом фиксировать на время замораживания, а кроме того, выполнять дополнительные операции вроде наполнения воздухом кишечника, переполнения или опорожнения мочевого пузыря и т. д. Второй этап – распиливание – был наиболее трудоемким: распиливание замороженного трупа в строго заданном направлении не могло быть произведено простой ручной пилой с необходимой точностью, поэтому все распилы Пирогов выполнял специальной пилой с противовесом, научившись таким образом вскрывать трупы в немыслимых для традиционной анатомии проекциях (например, выполняя продольные распилы всего трупа – от головы до брюшины в срединной плоскости). Заключительный этап – срисовывание и описание распила – выполнялся следующим образом: для достижения наибольшей точности рисунка Пирогов применил метод срисовывания по квадратам: на поверхность распила накладывалось стекло, расчерченное на небольшие квадраты, на такие же квадраты была разграфлена предназначенная для рисунка бумага, затем видимое в квадрате стекла скрупулезно переносилось на соответствующий квадрат бумаги. Срисовывание выполнялось не только самим Пироговым, но и профессиональными художниками – Р. Мойером, Н. Мартинсоном, К. Моховым[388]. В результате, в отличие от предшествующих анатомических атласов, рисунки в атласах Пирогова (224 таблицы, представлявшие 970 распилов) были выполнены с фотографической точностью и в натуральную величину изображаемых объектов.

Рис. 16. Н. И. Пирогов, 1861 г.

Во второй половине 1850‑х гг. популярности медицинских работ Н. И. Пирогова в существенной степени способствовала его репутация как общественного деятеля в сфере образования – в частности, опубликованные в 1856 г. в «Морском сборнике» и вызвавшие широкое обсуждение статьи ученого о воспитании «Вопросы жизни» [Скабичевский 1892: 398]. Нелишне добавить, что в своих педагогических статьях Пирогов пользовался уже привычными для современников аналогиями из области медицинской и патолого‑анатомической практики для характеристики общественных явлений. Так, например, полемизируя с проповедниками радикальной и, как казалось ученому, социально неоправданной эмансипации женщин, Пирогов убеждал читателя: «Не всякий врач. Не всякий должен без нужды смотреть на язвы общества. Не всякому обязанность велит в помойных ямах рыться, пытать и нюхать то, что отвратительно смердит» [Пирогов 1985: 50]. Роль женщины в обществе, по мнению Пирогова, состоит, конечно, не в этом, но замечательно, что кто‑то (по Пирогову, этот кто‑то во всяком случае – мужчина) все‑таки должен и «смотреть на язвы общества», и «нюхать то, что отвратительно смердит». Литературному или, во всяком случае, публицистическому прочтению медицинских работ Пирогова косвенным образом послужило также то обстоятельство, что сами эти работы, как и имя их автора, оказались связаны с журнальным скандалом. Будучи уже прославленным хирургом и автором авторитетных анатомических трудов, в 1848 г. Пирогов становится объектом фельетонной критики в издававшемся Булгариным журнале «Северная пчела». В первом из фельетонов, получившем затем продолжение в трех номерах журнала, Пирогов (хотя и не названный прямо по имени) высмеивался в ряду «проворных резунов, которые всю славу свою поставляли в большом числе и скорости операций». В другом фельетоне, автор которого советовал «бросить толки о серном эфире», выпад в адрес Пирогова был еще прозрачнее – именно в эти годы Пирогов работал над проблемами наркоза[389]. В довершение всех оскорблений Пирогов был обвинен Булгариным в плагиате. Последнее обвинение было особенно издевательским: Булгарин обращался к журналу «Библиотека для чтения», где еще в 1844 г. была напечатана хвалебная рецензия на «Прикладную анатомию». Теперь, четыре года спустя, Булгарин писал, что хвалебная рецензия справедлива, но относится она не к Пирогову, а к английскому хирургу Чарльзу Беллю, у которого Пирогов якобы заимствовал свои анатомические описания. Фельетоны и обвинения «Северной пчелы» глубоко задели Пирогова (заявившего было даже о прекращении своей научной и врачебной деятельности[390]), а сам скандал получил не только корпоративно‑научный, но и общественный резонанс. Уже сам факт, что противники и защитники Пирогова разделились в соответствии с определенными журнальными предпочтениями, придавал, казалось бы, околонаучным интригам «литературный» привкус. Эффект этой «литературности» будет осознаваться и позже; современникам Пирогова было достаточно уже того, что само имя Булгарина, ассоциировавшееся с верноподданным доносительством и с травлей Пушкина, теперь оказывалось непосредственно связанным также с травлей выдающегося хирурга и ученого [Кони 1912: 296]. Если социальная репутация медицинской профессии в контексте идейных движений 1850–1860‑х гг. создается коннотациями, отождествляющими медицину с теми сферами социальной деятельности, которые расцениваются или должны быть расценены как практически полезные, то патологоанатомия демонстрирует неприглядную изнанку такой практики, черновую работу, предшествующую взыскуемой пользе. В Европе увлечение анатомией принимает при этом нередко гротескные формы – в конце 1840‑х гг. во Франции препарирование трупов или специально изготовленных муляжей, заменявших собою трупы, становится одной из распространенных салонных забав[391]. В России мода на анатомию выглядит менее эксцентрично, но и здесь ей отдают дань не только те, кто выбрал для себя медицинскую профессию (пример князя В. Ф. Одоевского показателен). Препарирование трупов, малоприятная работа по изготовлению анатомических препаратов наделяются пафосом общественного служения. Десятилетия спустя в воспоминаниях об условиях, в которых осуществлялась такая работа, мемуаристы умиляются воодушевлению и научному подъему, объединявшему преподавателей и студентов‑медиков 1850–1860‑х гг. Анатом преодолевает отвращение к гнили и вони, рискует заразиться (Тургенев делает такое заражение причиной смерти Базарова), но самопожертвование ученого демонстрирует обязанности гражданина. Реализм непривлекательных деталей подчеркивает при этом привлекательность идеологических приоритетов:

Анатомический театр (речь идет о Московском университете. – К. Б.), здание довольно обширное и на вид довольно унылое и непривлекательное, внутри состоял из трех особых помещений. Первое, которое предназначалось для чтения лекций, и было собственно «театром», потому что оно представляло собою обширную комнату, одна из стен которой шла полукругом, а вдоль этой стены были амфитеатром устроены места для студентов, спускавшихся лестницею почти от верха к профессорскому столу. Этот стол стоял по самой середине, был окружен скелетами и разными искусственными анатомическими препаратами, а на нем, во время чтения, постоянно лежал труп, препарированный сообразно с тем, какой именно отдел лекции читался, то есть: мускулы, нервы и прочее, иногда запах этого трупа бывал просто невыносим. За профессорским столом во время лекции возвышалась монументальная фигура тучного и медленного в движениях Ивана Матвеевича Соколова, читавшего обыкновенно стоя; самым невозмутимым тоном он описывал нам разные «отростки» и углубления, musculus(ы), labia majores и minores и тому подобные прелести, а при этом спокойнейшим манером копался в трупе своими пухлыми руками. Вход в театр находился против входной двери, а направо от нее помещалась «препаровочная», также очень обширная зала, вся уставленная, в два ряда с проходом посредине, большими черными столами с отверстиями посредине. Все эти столы предназначались для работ студентов второго курса, которые были обязаны сами препарировать различные части трупов, и на них же, почти ежедневно, производились вскрытия скоропостижно умерших. <…> Работа была не особенно легка, а в особенности в тот период, когда надо было приготовить препарат всей нервной системы цельного трупа, и я помню, что как‑то однажды, возвращаясь домой часа в два ночи <…> я увидел свет в окнах препаровочной залы и из любопытства зашел посмотреть, что там делается. Над одним из столов наклонился Николай Дмитриевич (Никитин. – К. Б.) и при свете только одной тусклой свечи неустанно препарировал уже совсем позеленевший труп; тут же находился и его помощник Балашевский. <…> Я сел за один из свободных столов, остававшихся во мраке, и с почтением долго глядел на обоих труженников, причем не мог налюбоваться на некрасивое лицо Никитина, озаренное мыслью и энергией труда [Воспоминания, мысли и признания человека 1896; 192–193][392].

Обширность приведенной цитаты заслуживает оправдания, воспрои

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.57 (0.019 с.) |