Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Vis electrica: лягушки и людиСодержание книги

Поиск на нашем сайте

…сила, наиболее действующая в натуре… Франц Эпинус. Рассуждение о воздушных явлениях, 1763

Учение Ксавьера Биша об органической и животной жизни предельно усложнило представление о границах самой человеческой жизни. По Биша, прекращение животной жизни не всегда означает прекращение жизни органической. По мнению других ученых, принимавших предложенное Биша разделение жизни на животную и органическую, последовательность прекращения жизненных процессов могла быть описана и в обратном порядке: прекращение органической жизни не означает прекращения животной. Подобного мнения держался, в частности, бывший лицейский учитель Пушкина, а в 1820–1830‑е гг. университетский профессор философии А. И. Галич (1783–1843). В изданном в 1834 г. философско‑антропологическом сочинении «Картина человека» Галич описывал процесс телесного умирания в порядке, обратном тому, каким его видел Биша: «Сперва изнемогает деятельность низших систем органических <…> между тем как сердце еще чуть‑чуть колышется, затем оно изнывает, останавливая вместе с тем отправления самых чувств, самого мозга» [Галич 1834: 130][243]. Разногласие ученых на предмет последовательности прекращения органической и животной жизнедеятельности никоим образом, однако, не отменяло, а скорее еще более подчеркивало радикализм авторизованного Биша убеждения в процессуальности смерти и неоднозначности ее физиологических проявлений. Во Франции благодаря работам Эммануэля Фодере и Матью Орфила это убеждение станет отправным, в частности, для теории и практики судебно‑медицинской экспертизы. Поскольку смерть вызывается разными причинами и в каждом случае проявляет себя различным образом, постольку установление причин смерти определяется совокупностью патологических изменений организма, суммой телесных признаков. Взятые порознь, такие признаки – ненадежны [Orfila 1818; Fodе́rе́ 1813: 343–373]. В России ту же идею развивает И. В. Буяльский (1789–1856), автор одной из первых отечественных работ по судебной патологоанатомии («Руководство врачам к правильному осмотру мертвых человеческих тел для узнания причин смерти, особливо при судебных исследованиях» (1824)) и капитальных «Анатомико‑хирургических таблиц» (1828), много лет возглавлявший кафедру анатомии Медико‑хирургической академии. В 1844 г. в рецензии на «Краткую анатомию» Буяльского Одоевский подчеркнет ее принципиальную и все еще актуальную преемственность с работами Биша [Сакулин 1913: 490]. Анатомические исследования, по Буяльскому, делают очевидной поразительную «изменчивость человеческого тела»: «Все части тела нашего, как жидкие, так и плотные и твердые, начиная с минуты рождения или, лучше сказать, с минуты зачатия и до самой смерти, беспрестанно изменяются в объятности, форме, строении и пр. <…> В нас происходит внутреннее и беспрестанное движение, посредством которого наши органы, по‑видимому, с одной стороны, тратятся и разрушаются, а с другой – вознаграждаются и приобретают новую силу. Это возобновление наших составных начал составляет одно из главных действий жизни или даже, можно выразить, – составляет самую жизнь» [Буяльский 1844: 148][244]. В глазах современников Биша изучение физиологических изменений, происходящих в человеческом теле, служило аргументации, диссонировавшей традиционным представлениям о природе человека. Теологическое понятие души уже в эпоху Просвещения находит синонимию в понятиях, призванных устранить очевидный парадокс картезианской дихотомии сознания и тела, – противоречие между постулатом об автономии души и тела и принципом галеновской медицины (не отвергавшимся Декартом) о воздействии эмоций (resp. «сознания») на тело. В согласии с индуктивизмом Ньютона пусть даже и механистическое понимание человеческой природы так или иначе требовало допущения связи, существующей, с одной стороны, между согласованной работой «телесной машины», а с другой – тем, что определяет согласованность ее работы. Концептуальным определением искомой связи для медиков эпохи Просвещения служит понятие «анимизм» (термин, предложенный в начале XVIII в. Георгом Шталем) [King 1967: 797–802] и позже сменившее его (в работах медиков «школы Монпелье») понятие «витализм» [Moravia 1978: 45–60; Lopes Piñero 1988: 117–132; Maulitz 1987: 14–15]. Оба этих понятия, при всем их различии, обозначают силу, ответственную за согласованное целесообразие телесных функций (например, за то, что во рту выделяется слюна, а в желудке – желудочные соки). Организм живет благодаря сопротивлению, которое оказывают «анимизм» и «витализм» энерции умирания. Сила этого сопротивления различна, но существование самой жизненной силы универсально, поэтому дело анатома – выявлять физиологические механизмы, определяющие подобные различия в соотнесении с предполагаемым универсализмом природного и – шире – космологического целесообразия. Человеческие тела, очевидно, демонстрируют свою антропологическую общность, но в глазах анатома такая демонстрация отныне реализуется не столько на уровне обобщенной телесной статуарности (как это предполагалось, например, в эпоху Ренессанса формулой телесной гармонии), сколько на уровне латентных физиологических детерминант – будь то «жизненная сила» (Lebenskraft – в терминологии немецкого витализма), или, как называл ее Биша, «животная активность». Позитивистский пафос дискретного анализа (этимология понятия «анатомия» оказывается здесь вполне говорящей – «рассечение», «разъединение» на составные части) опосредуется поэтому синтетическим (и индуктивным) априоризмом взаимосвязи, целостности, природного единства, «сочувствия» разноименных частей мироздания, а натурфилософский интерес к загадкам смерти и жизни предстает при этом равно позитивистским и мистическим. В европейской литературе замечательным выражением такого интереса стал шедевр Мэри Шелли – роман «Франкенштейн» (1818). Создавая человекообразного монстра из останков человеческих тел, Франкенштейн выступает в романе одновременно в роли врача‑анатома и Господа Бога, реформирующего косную телесную материю, с тем чтобы «продлить» ее органическое существование. Монструозность полученной креатуры является, однако, вполне демонической (отсылая к традиционным представлениям об уродах как порождениях дьявола), а само анатомирование – сатанинской или по меньшей мере колдовской практикой. Смерть в романе обратима. Комбинаторика тканей и органов оживотворяет «совокупную» телесность их доноров и суммируется в нечто, что равно является телом и трупом, человеком и нечеловеком. Сэмюэл Фасбиндер, исследовавший роман Мэри Шелли в контексте научного, и в частности медицинского, знания современной автору эпохи, подчеркивает важность этого контекста для самой Шелли и для ее первых читателей [Vasbinder 1976; Тrорр 1977: 53; Roth 1978: 248; Chapple 1986: 35–36; Helman 1992][245]. При своем появлении роман Мэри Шелли читается теми, для кого соответствующий контекст действительно важен, – в России одним из таких читателей был князь В. Ф. Одоевский, написавший на роман рецензию (опубликованную в 1827 г. в «Московском вестнике»)[246]. Прочитанный с оглядкой на научно‑медицинские пристрастия своего времени, «Франкенштейн» предстает созвучным прежде всего интересам современников в сфере исследований «животного электричества» (о котором говорит и сама Шелли в предисловии ко второму изданию романа в 1831 г.[247]) – явления, открытого в конце 1780‑х гг. благодаря опытам болонского врача Луиджи Гальвани и имевшего огромное значение для интеллектуальной истории Европы. По легенде, открытию Гальвани предшествовало случайное наблюдение, что свежепрепарированная ножка лягушки начинает сокращаться каждый раз, когда ее нервов касаются металлическим предметом, а поблизости от нее проходит электрический разряд[248]. После пионерской работы Гальвани («De viribus electricatis in motu musculari» – «Об электрической силе в мускульном движении», 1791), закрепившей за описанным в ней явлением название «гальванизма», европейские физиологи проводят многочисленные эксперименты, проверяющие вывод, сделанный самим Гальвани, о том, что спазматические сокращения мышц лягушки результируют не индуцирование их током извне (правильность этого мнения позже докажет Вольта), а электричество, вырабатывающееся в самом теле лягушки. Научный и общественный эффект, произведенный открытием Гальвани в интеллектуальном контексте Европы своего времени, трудно переоценить. А. X. Востоков в стихотворении 1804 г. назовет Гальвани – наряду с Галилеем, Ньютоном, Лавуазье, Лафатером, Франклином, Кантом – «бессмертным умом», строителем «храма познаний» [Востоков 1935: 153]. Полувеком позже прославленный физиолог Эмиль дю Буа‑Реймон, оглядываясь на еще памятные для его современников события, напишет, что «волнение, вызванное появлением книги Гальвани среди физиков, физиологов и врачей, можно сравнить лишь с бурей, появившейся в то же самое время на политическом горизонте Европы. Повсюду, где только имелись лягушки и где только можно было раздобыть два куска разнородного металла, всякий хотел собственными глазами убедиться в чудесном воскрешении отрезанных членов»[249]. Опыты над лягушками вскоре были продолжены в опытах над человеческими телами. Использование электричества в медицинской практике имело свою предысторию. Способность электрического разряда вызывать в животном организме определенные физико‑химические изменения была известна и раньше [Hoff 1936: 157–172]. В середине XVIII в. эту способность специально изучают Джозеф Пристли и Ван Труствик (заложившие своими исследованиями основы современной электрохимии). Важнейшим открытием в данном случае стало изобретение в 1745 г. фон Кляйстом так называемой лейденской банки – первого созданного физиками электрического конденсатора (банка с водой, в которую помещался наэлектризованный трением металлический стержень), позволившего накапливать большие электрические заряды. Прикосновение к лейденской банке вызывало электрический удар – эффект, породивший, помимо прочего, медицинские надежды на то, что воздействие электричества может быть полезным при лечении некоторых болезней. По мнению большинства ученых‑медиков этого времени, человеческое тело мыслилось наполненным особой электрической материей, проницаемость и движение которой определяет собою природу нервных возбуждений (по предположению английского ученого Свитена Хейлса, электричество в человеческом организме создается трением, возникающим при движении крови по сосудам). Паралич, считавшийся следствием закупорки телесных жидкостей, требовал усиления нервного возбуждения, а при признаваемом тождестве электрических и нервных импульсов способом, который мог бы такую закупорку устранить, полагалась электризация – стимулированное электрическими разрядами сокращение парализованных членов. Для этого паралитикам предписывали «электрическую ванну»: их помещали на изолирующей подставке и заставляли прикасаться к кондуктору электрической машины [Даннеман 1938: 32][250].

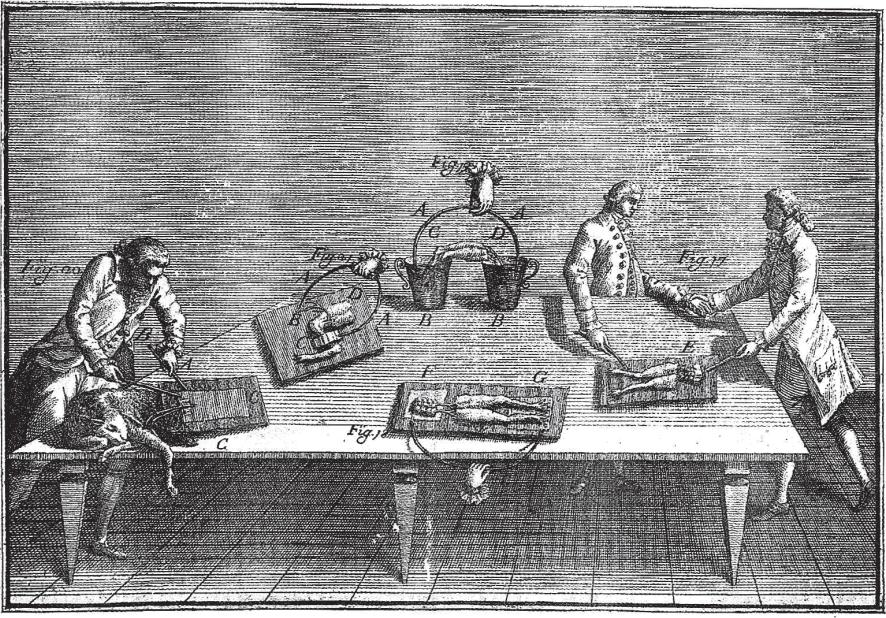

Рис. 6. Опыты Гальвани. Гравюра XVIII в.

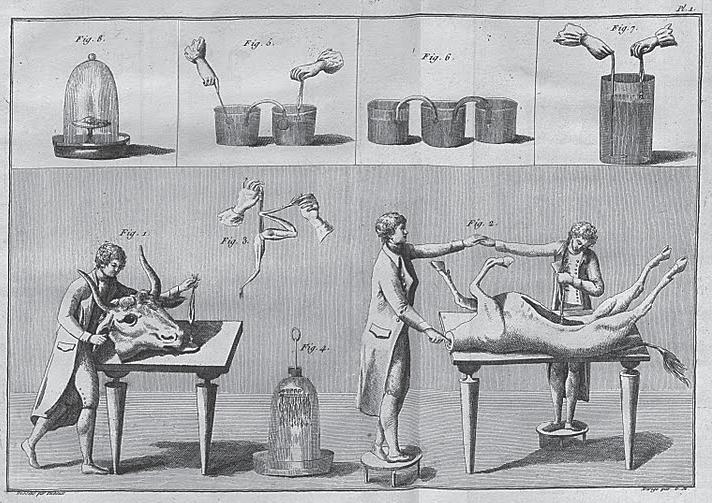

Давнее представление об органической силе электричества (vis electrica, как назовет ее уже в конце XVI в. физик Вильям Гилберт [Roller, Roller 1954: 6]) становится с этого же времени отправным для литературных и научных метафор, обозначающих «отприродную» детерминацию человеческих чувств и их социативного выражения. Так, к примеру, Ф. Эмин, описывая в романе «Непостоянная Фортуна, или Похождение Мирамонда» (1763) охвативший героиню любовный пыл, приравнивает его действие к действию «электризации»: «Несчастная Белиля жестокой любви почувствовала электризацию» [Эмин 1763: 270]. К концу XVIII в. работы, посвященные электричеству, составляют уже не один десяток названий. Сидни Лихт в своей «Истории психотерапии» упоминает 60 работ, опубликованных с 1744 по 1795 г. только по вопросам электротерапии, имевшей к этому времени авторитетных энтузиастов во всех странах Европы. Особенной славой на этом поприще пользовались итальянец Пивати, французский физик аббат Ж.‑А. Нолле и швейцарец Жан Жаллабер, считающийся «первым ученым‑электротерапевтом» Европы, способствовавшие в конечном счете созданию своеобразного мифа о «чудотворности» электричества [Licht 1959: 42–69; Benguigui 1984: 78]. В России, как и в Европе, Нолле и Жаллабера читали не только физики и врачи. Одним из читателей был граф обер‑камергер П. Б. Шереметев, купивший французское издание «Электрических экспериментов» Жаллабера (1749) в Московской академической книжной лавке [Копанев 1986: 91]. Один из энтузиастов электротерапии, Кристиан Готлиб Кратценштейн (1723–1795), несколько лет (1748–1753) работал в Санкт‑Петербургской Академии наук, где он, правда, не занимался электротерапией непосредственно, но общался с ведущими учеными России, не безразличными ни к физике, ни к медицине – Ломоносовым, Георгом Рихманом, анатомами Абраамом Кау‑Бурхааве и Иоганном Вейтбрехтом[251]. Широкая публика также не была в неведении о значении научных экспериментов с электричеством. В пяти изданиях «Письмовника» Курганова (с 1769 по 1793 г.) «лейденский опыт» будет неизменно упоминаться в ряду «Знатных изобретений, с некоторого времени в Европе учиненных» («Сильное потрясение в теле от Електрической силы») [Курганов 1793: Ч. 2, 208][252]. С открытием гальванизма представление об электрической материи, наполняющей человеческое тело (в справедливости этого тезиса русскоязычный читатель мог лишний раз убедиться по изданному в 1789 г. переводу четырехсотпятидесятистраничной монографии Пьера Бертолона [Бертолон 1789]), о чудотворности электричества, вызывающего движение в обездвиженных членах тела (на русском языке многочисленные примеры на этот счет приводились в изданном в 1793 г. сочинении Джорджа (Георга) Адамса «Електрические опыты, любопытства и удивления достойные» [Адамс 1793])[253], и сама просветительская идея о существовании особой жизненной силы, выражаемой понятиями «анимизм» и «витализм», стали еще более вескими. Общераспространенное убеждение в таинственном могуществе электричества не исключало теологических коннотаций[254] и поддерживалось тем обстоятельством, что при очевидности самого явления гальванизма исследователи‑экспериментаторы конца XVIII – начала XIX в. радикально расходились в объяснении причин, которыми оно вызывается. Описывая свои опыты, сам Гальвани сравнивал мышцу лягушки с лейденской банкой и предполагал, что поверхность и внутренность мышцы заряжены противоположным образом. Алессандро Вольта считал, что в опытах Гальвани ноги лягушки играют роль чувствительного электроскопа, но основа электрического процесса заключается не в них, а в соприкосновении разнородных металлов. С Вольта решительно спорил Александр фон Гумбольдт, еще один авторитет ученой Европы (в 1797–1799 гг. опубликовавший обширное сочинение о животном электричестве под заглавием «Versuche über die gereizte Nerven– und Muskelfasser» – «Опыты о раздраженных нервах и мышечных волокнах»), отстаивая гипотезу, согласно которой (и вопреки объяснению Гальвани) гальванические явления вызываются особой жидкостью, скопляющейся в животных органах[255]. На фоне подобных споров использование электричества в экспериментах с мертвыми телами воспринималось не столько объяснением, сколько шокирующей демонстрацией таинственных сил природы. Попытки воздействия на трупы животных при помощи электричества предпринимались и до открытий Гальвани [Priestley 1772: 261ff]. Известно, что работавший в Петербурге академик Франц Эпинус, автор фундаментального труда по теории электричества и магнетизма («Tentamen theoriae electricitatis et magnitismi», 1759), отвечал однажды на вопрос Екатерины II о возможности оживления электричеством мертвых тел [Новик 1999][256]. В 1780‑е гг. итальянец Запотти добивается стрекотания мертвого кузнечика. Сам Гальвани электризует и заставляет дергаться конечности свежезабитых овец и кроликов; французский военный хирург и личный врач Наполеона Жан‑Доминик Ларрей производил такие же опыты с ампутированными человеческими конечностями. В 1798 г. Ксавьер Биша экспериментирует над трупами казненных на гильотине, отметив в своей книге, что благодаря гальванизму ему удавалось вызвать движение мышц в обезглавленных телах. В Кёнигсберге доктор Кельх электризовал отрубленную голову преступника: голова открывает глаза, приоткрывает верхнюю губу, шевелит языком и делает движения, похожие на глотательные [Pfeiffer 1985: 37]. В 1802–1804 гг. племянник Гальвани доктор Джованни Альдини стал проводить подобные опыты в виде некоторого подобия театральных шоу. Альдини выступал в анатомических театрах Лондона и Оксфорда и демонстрировал зрителям поразительные эффекты гальванизации – например, такие, которые довелось наблюдать просвещенной публике в Королевском хирургическом колледже в 1803 г. в Лондоне. После того как по проводнику, соединившему ухо и рот мертвеца (некоего Джорджа Форстера, привезенного в анатомический театр с виселицы), был пропущен ток, его «челюсть начала сразу дрожать, расслабленные мышцы ужасно напряглись, а левый глаз открылся» [Trommsdorff 1803; Aldini 1803: 382]. Замыкая проводники на ухе и прямой кишке трупа, Альдини добивается еще более впечатляющего результата: тело покойника «стало неистово содрогаться и так напряглось, как будто собиралось подняться, руки встряхнулись и опали <…> кулаки сжались и неистово колотили по столу» [Mottelay 1922: 305]. Опыты Альдини и его последователей (например, доктора Дж. Карпью, пытавшегося в 1803 г. публично оживить труп казненного убийцы с помощью кислородного насоса и электрической стимуляции диафрагмального нерва [Mottelay 1922: 375][257]) были широко известны в Европе – отчеты о них публиковали как научные, так и популярные журналы [Fulton, Cushing 1936: 239–268][258]. Сообщения о таких экспериментах печатались и в русских журналах: помимо вышеупомянутых статей в «Вестнике Европы», такого рода известия публиковались в «Друге просвещения» (№ 2 за 1803 г.): например, об опытах над утопшим, «произведенным Годэном, младшим профессором скотского лечения в Альфорте», и случае излечения сумасшествия с помощью гальванизма[259].

Рис. 7. Гальванизация мертвых органов. Опыты Альдини

К 1820‑м гг. собственно научный ажиотаж вокруг гальванического оживления покойников постепенно сходит на нет и даже становится предметом карикатур (см., например: [Holländer 1921]), хотя обсуждение возможностей по медицинскому применению электричества остается по‑прежнему актуальным (в 1811 г. на русском языке выходит сочинение Бирча «О свойстве и действиях электрической силы во врачебной науке» [О свойстве и действиях электрической силы, 1811], а в 1818 г. – монография Ф. Л. Августина «О гальванизме и врачебном употреблении оного»). Однако в массовом сознании вера в чудотворные возможности электричества (ассоциирующегося теперь не только с Гальвани, но и с Вольта) сохраняется очень долго. Пятнадцать лет спустя после нашумевших экспериментов Альдини гальванизация трупов все еще остается востребованной темой театрализованных шоу. В том же 1818 г., когда появляется роман Мэри Шелли, ее соотечественник доктор Эндрю Уэ (Ure) собирает в Эдинбурге публику, чтобы продемонстрировать «оживление» казненного преступника Клайдсдэйла. Репортер «Медицинского сборника» («The medical repository»), бывший свидетелем этого «оживления», сообщал о нем, не скупясь на восклицательные знаки:

При замыкании проводника на бедре и пятке <…> ногу (трупа) подбросило с такой силой, что едва не сбило одного из ассистентов, тщетно пытавшегося ее удержать! При втором эксперименте, едва проводник был закреплен на диафрагмальном нерве в области шеи, появились признаки затрудненного дыхания: грудь начала вздыматься, брюшные мышцы напряглись и сократились, освобождая и расслабляя диафрагму, – можно было подумать, что, если бы [в трупе] полностью не отсутствовала кровь, началось бы биение пульса! Когда при третьем эксперименте был затронут надглазничный нерв (supraorbital nerve), мускулы лица убийцы исказились в жуткую гримасу. Происшедшее было кошмарным – несколько зрителей тут же покинули комнату, один джентльмен потерял сознание от ужаса и дурноты!! Во время четвертого эксперимента, когда электрический ток был пропущен от позвоночника к локтевому нерву, зашевелились пальцы руки, а движение самой руки было столь сильным, что казалось, будто труп указывает на кого‑то из зрителей: некоторые из них подумали, что он ожил! Доктор Уэ убежден, что, не будь у трупа перерезаны вены на шее и сломан позвоночник, преступник был бы возвращен к жизни[260].

Использование электричества в экспериментах, подобных опытам Уэ (очередным напоминанием о них стала изданная в 1834 г. в Париже обширная монография Альдини [Aldini 1834]), закрепляет за метафорами гальванизма специфически «кладбищенские» и вместе с тем «реанимационные» ассоциации. Тело, по которому пропущено электричество, кажется одновременно живым и мертвым. Действие гальванизма превращает его в нечто лиминальное – уже не мертвое, но еще и не ожившее, в труп, противящийся смерти и разложению[261]. Для русского читателя портретом, построенным на таких ассоциациях, может служить описание старухи в «Пиковой даме» А. С. Пушкина (1833) – описание, кажущееся тем более знаковым, что оно предшествует описанию конца ее затянувшегося умирания: «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма» [Пушкин 1948: 240][262]. Схожее с пушкинским упоминание о гальванизме находим у И. Лажечникова в эпилоге «Ледяного дома» (1835): здесь полумертвую и парализованную старуху‑цыганку «будто гальванической силой приподняло» при взгляде на ребенка, в котором она узнает сына казненного князя Артемия Волынского [Лажечников 1979: 359][263]. «Мода на гальванизм» выразится и в области собственно литературной метафорики, а именно в «обновлении» образной аналогии между человеком и лягушкой. В европейской литературе история этого сравнения восходит к поэме неизвестного греческого автора первой четверти V в. до н. э. «Война мышей и лягушек» («Батрахомиомахия»), пародирующей «Илиаду» и приписывавшейся длительное время Гомеру. В фольклоре – к истокам мифологических нарративов о превращениях лягушки в человека, а человека – в лягушку (например, сказки о царевне‑лягушке). Гальванические эксперименты сделали, однако, очевидным для современников не просто сравнение, но семантическое взаимоуподобление человека и животного[264]. Фольклорная репутация образа лягушки привычно ассоциирует ее с отвратительным и «античеловеческим» – хтоническим или сатанинским – миром, символизирующим нечто, что является для человека опасным и враждебным (см., в частности, привычные для традиционной русской культуры представления о том, что лягушки живут в бесноватых, в них превращаются колдуны и ведьмы и т. д. [Новичкова 1995: 355–357; Ryan 1999: 73])[265]. «He повезло» лягушке и в медицинской терминологии, обозначившей словами «жаба» и «ангина» (транслитерации лат. слова с тем же значением) воспалительные болезни кожи и горла. Использование лягушек в гальванических экспериментах внесло в этот контекст ощутимый диссонанс. Теперь выяснилось, что как лягушки могут репрезентировать и в определенном (патолого‑анатомическом) смысле «заменять» собою человека, так и человек оказывается «всего лишь» подменяющим собою лягушку. Идейный радикализм этой подмены будет осознан позднее – на пике научного, и в частности медицинского, позитивизма 1860‑х гг. (см. об этом ниже), но его истоки намечаются уже в начале века – в текстах, риторизующих сравнение человека и лягушки не только как дань, но и как «ревизию» традиционной аналогии. Не случайно, быть может, упомянутая выше «Батрахомиомахия» становится предметом подражания именно на рубеже веков. В русской литературе первой половины XIX в. «Батрахомиомахия» удостаивается сразу трех разных переводов (не считая двух, появившихся еще в XVIII в.)[266]. В 1831 г. В. А. Жуковский создает свою «Войну мышей и лягушек» [Загарин 1883: 428 и след.][267]. Современники Жуковского могли, впрочем, и непосредственно оценить «обновленческий» радикализм соответствующего сравнения в текстах если не отечественной, то европейской литературы – хотя бы на примере образной беспощадности Виктора Гюго: «При лязге этих страшных орудий бедная девушка вздрогнула, словно мертвая лягушка, которой коснулся гальванический ток» («Собор Парижской Богоматери», 1831)[268]. Отсылки к гальванизму придают традиционному сравнению нетрадиционный смысл – отныне само это сравнение будет оправдываться не столько литературными, сколько научными предпочтениями, – не эстетикой, но этикой – «правдой» научного опыта и патолого‑анатомического экспериментирования.

«Пляски смерти» и врачи‑философы

Труп молчит или дает обеты, которые лишь приводят в сомнение о действиях жизни. В. Ф. Одоевский. Русские ночи, 1830‑е гг.

Литераторы эпохи романтизма шокируют читателя физиологическими и, в частности, патолого‑анатомическими подробностями, дабы подчеркнуть разрыв с традицией «благодушного» и «малодушного» сентиментализма. Медицински детализованные картины болезни, смерти и посмертного разложения выражают радикализм «новой литературы» и «новой философии». Новизна формы гарантирует новизну содержания – пусть даже вполне банального. Таково, например, философическое рассуждение Франциска Рудольфа Вейса с традиционным призывом «помнить о смерти», опубликованное в 1820 г. все в том же «Вестнике Европы», содержащее подробное описание разложившегося тела молодой красавицы с копошащимися в нем червями. «Ты тоже будешь таким», – предрекает автор читателю[269]. Элегически‑сентиментальное изображение умирания и смерти «отменяется» контрастирующим к нему натурализмом физиологических и анатомических подробностей в изображении смерти. В этом изображении находится место гиперболизму и гротеску, возрождающему, в частности, традиционные для европейской культуры макабрические сцены средневековых и барочных аллегорий: открытые гробы, песочные часы, «пляски смерти», «говорящие» черепа, кишащие червями трупы и т. п.[270] В ретроспективе европейской культуры традиция идеографической «визуализации» смерти вообще и особенно «танцующей смерти» (чаще всего в образе смерти‑скелета с косой или мечом) связана с традицией прозаических и стихотворных текстов назидательного характера, суть которых состоит в напоминании о неизбежности кончины для любого из живущих, равенстве смертных перед смертью. Поучительные монологи, произносимые кружащимися в смертельном танце плясунами, известны в европейской литературе начиная уже с XIII в. [Seelmann 1892; Breede 1931; Kurtz 1934; Cosacchi 1965 (публикация многочисленных текстов); Tanz und Tod in Kunst und Literatur 1993][271]. Столь же давним является еще один идеографический и литературный сюжет на ту же тему – диалог между человеком и олицетворенной смертью, заканчивающийся победой смерти над человеком. В качестве сюжета театрализованных (карнавальных и масленичных) представлений диалог человека и смерти восходит к средневековой культуре и остается популярным вплоть до конца XVII в. [Goedeke 1871: 263–264; Fastnachtsspiele 1853: 165–1074; Spoerri 1999]. Русское Средневековье также знает образы и сюжеты, «визуализующие» смерть и не скупящиеся в ее изображении на устрашающие детали телесного разложения. Вместе с тем в сравнении с европейской традицией в репрезентации смерти ее адаптация на русской почве не получила сколь‑либо экстенсивного развития и ограничилась преимущественно церковно‑учительной литературой, а не собственно зрелищной (скульптурной, живописной) идеографией. Возможно, это связано с общими процессами «христианизации» России, отличающейся большей степенью религиозно‑магического синкретизма в отношении похоронной обрядности, чем европейские страны [Kaiser 1992: 245–247]. Как бы то ни было, наиболее популярными памятниками иконографической традиции в репрезентации смерти в России стали не «пляски смерти», но диалоги между смертью и человеком. Многочисленные списки «Прения живота со смертью» восходят, как показала Р. П. Дмитриева, в своих ранних редакциях («Двоесловие живота и смерти, сиречь стязание животу с смертью») к дословному переводу немецкого текста диалога конца XV в. [Повести 1964: 11 и след]. Описание олицетворенной смерти и тех, кто уже стал ее жертвами, риторизуется в этих текстах практически одинаково и равно беспощадно к чувствам читателя и слушателя: «Кто ты еси, страшный зверю? <…> ты полн еси червей и змиев», «…и узре во гробе том человека мертва лежаща. И тело его почернело, и червей из него многим излазящим, и зол смрад исхожа из гроба того», «Ко всем равна едина смерть: днесь во славе, а утре в червях, днесь пия и веселяся, а утре во гробе лежит от всех уединен, и из гроба смрад зол исходит», «Тако же аз видах свое тело велми гнусно, яко кто ис себе выпусти кал да гнушается его, бежить прочь от него, тако же и человеческое тело мерьтво и не/на/видимо всими» [Повести 1964: 141, 147, 168][272] и т. д. и т. п. В России XVIII в. образно‑риторической типизации малопривлекательного вида умерших способствовала и собственно церковная традиция. В литургических текстах похоронного церемониала (восходящих к византийской церковной поэзии) привычно тиражируются отталкивающие образы посмертного разложения и трупной вони – образы, контрастно оттеняющие тщету земных богатств и повседневных забот: «Зрю тя во гробе и ужасаюся твоего видения и сердечно каплющую слезу проливаю» (Канон Иоанна Дамаскина); «Изыдем и узрем во гробах, яко наги кости человек, червей снедь и смрад, и познаем, что богатство, доброта, крепость, благолепие (Из чина погребения по Требнику 1789 г.)[273]. Д. Ровинский, собравший и систематизировавший нравоучительные изображения смерти и умирания в издании «Русских народных картинок», выделяет несколько образов и сюжетов, пользовавшихся, как можно думать, достаточно устойчивым потребительским спросом на протяжении второй половины XVIII – первой трети XIX в. Особенно популярными в этом ряду являются «комментированные» изображения «ступеней» человеческого возраста и мытарства («сонные видения») в аду: «Восхождение вверх и снисхождение вниз по лествице и по степеням жития человеческого и по седмицам», «Возраст человеческий», «Зерцало грешного», «Четыре вещи последние», «Притча жития человеческого», «Казнь лихоимцам», «Хождение святой Федоры» и т. д. Тексты, сопровождающие лубочные картинки, шокирующе натуралистичны в описании смерти, но и однозначно дидактичны. Безымянные авторы лубочных изображений не устают напоминать зрителю (и читателю) о посмертной участи и необходимых приготовлениях к смертному часу. Замечательно, что некоторые из таких картинок не только содержательно, но даже стилистически предвосхищают сентиментально‑романтические ламентации на кладбищенские темы. Так, например, в парафраз к вышеприведенному тексту Вейса из «Вестника Европы» прочитывается текст, сопровождающий картинку «Маловременная красота мира сего». На этой картинке (напечатанной в виде разворачивающегося складня) цветущая красавица и ее кавалер становятся (по мере разворачивания картинки) костяными остовами:

Ах как пропали уст ягоды красны пошли в гнилого трупа и способы власны.

[Ровинский 1881: 111] На другой картинке с аналогичным сюжетом («Зерцало грешного») печальная участь грешной дамы (ее пороки подчеркивает веер в руке и пояснительный комментарий: «Веер в руце имею» и «аще хощеши то сотворим ныне тайно со мною») иллюстрируется в прямом обращении к зрителю‑читателю: «Се не веер в руке моей зриши. / Кости зрак / Смерти знак / зри все всяк / будешь так» [Ровинский 1881: 113, 115]. Можно думать, что дидактика подобных обращений кажется их авторам тем убедительнее, чем непригляднее рисуется посмертное состояние человеческого тела: «Черви плоть поядают, никтоже на ню взирают» [Ровинский 1881: 118, 120], или даже так, еще более натуралистично: «Приятели мои и слуги (жалуется о себе умерший. – К. Б.) далече от мене сташа и ноздри свои от смрада моего заткнуша / вси бо мною ся гнушают / смрадного и гнилого трупа мене вменяют» [Ровинский 1881: 96–97] [274]. В «натурализме» последнего описания также можно было бы видеть предвосхищение будущих «ольфакторых» предпочтений уже собственно реалистической литературы в описании смерти (см. об этом ниже), но нельзя также не подчеркнуть их существенного отличия как от реалистической литературы, так и от важной для нас в данном случае литературы сентиментализма и романтизма. Изображение мертвых тел и описание смерти в лубочных текстах (как и в стоящей за ними традиции средневековых и барочных аллегорий) преследуют очевидную дидактическую цель – напоминание о жалкой участи человеческого тела подразумевает иную участь человеческой души. Помнить о смерти – это значит помнить о том, что ей противостоит и что гарантирует спасение души. Ламентации о неизбежном тлене, и в частности тлетворном запахе разлагающегося тела, призваны подчеркнуть необходимость заботы, в которой нуждается душа смертного, – заботы не только индивидуальной, но и коллективной:

Придите друзи мои и зрите красоту тленную и познайте плоть мою оскверненную преминула уже вся жития моего слава и плоть моя уже червем пища стала <…> придите друзи мои и припадите Христу любезно и восплачьте о мне в молитвах к Господу слезно дабы учинил мя в селениих своих вечно в царствии своем со всеми святыми бесконечно.

[Ровинский 1881: 96–97] В литературе романтизма тематизация смерти лишена, конечно, подобной дидактики или, во всяком случае, лишена дидактической однозначности. Традиционные для аллегорической традиции Средневековья и барокко образы, призванные поддерживать «память о смерти» (memento mori), находят свое применение в контекстах, которые требуют не только (и не столько) религиозно‑дидактического, но и какого‑то иного – эстетического, а шире – также идеологического отношения. В русской литературе 1820–1830‑х гг. в ряду таких традиционных образных аллегорий новое распространение получает изображение «плясок смерти». В стихотворении А. И. Одоевского «Бал» (1825, первая публикация в 1830 г.) герой присутствует при фантасмагорическом превращении гостей в мертвецов:

Открылся бал. Кружась, летели Четы младые за четой; Одежды роскошью блестели, А лица – свежей красотой. Усталый, из толпы я скрылся И, жаркую склоня главу, К окну в раздумье прислонился И загляделся на Неву. <…> Стоял я долго. Зал гремел… Вдруг без размера полетел За звуком звук. Я оглянулся, Вперил глаза; весь содрогнулся; Мороз по телу пробежал. Свет меркнул… Весь огромный зал Был полон остовов…Четами Сплетясь, толпясь, друг друга мча, Обнявшись желтыми костями, Кружася, по полу стуча, Они зал быстро облетали, Лиц прелесть, станов красота – С костей их – все покровы спали. Одно осталось: их уста, Как прежде, все еще смеялись.

[Одоевский А. И. 1958: 53] Тот же мотив обыгрывается в рассказе его двоюродного брата В. Ф. Одоевского «Бал» (альманах «Новоселье», 1833). В популярных «Записках доктора» Гаррисона, переведенных на русский язык и изданных в С.‑Петербурге (1835), находим рассказ «Сон»: героиня этого рассказа танцует с молодым человеком, который по ходу танца превращается в скелет [275]. «Танцы смерти» в литературе первой половины XIX в. при всем своем образном уподоблении средневековым примерам воспринимаются в контексте, который придает им совершенно иное – не религиозное, но эстетически‑игровое, травестийное значение [276]. В упомянутых описаниях смерть дискурсивно инкорпорируется в общество, «растворяется» в социальной жизни, напоминает о себе всегда и всюду, но это напоминание ничего не требует от того, кому оно адресовано. Достаточно того, чтобы помнить, что смерть рядом и что живое готово обратиться мерт

|

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.41 (0.016 с.) |