Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Воспаление влагалища и шейки маткиСодержание книги

Поиск на нашем сайте

В стеклянной таре приготовить 3 % -ный спиртовой раствор (спирт этиловый ректификат) прополиса; полученным раствором обильно смачивать ватные тампоны и ежедневно (1 раз в сутки) закладывать их во влагалище при курсе лечения 7—10 дней. При радикулите Приготовить смесь из меда, подсолнечного масла и настоянного на прополисе винного спирта, взятых в равной пропорции (по одной столовой ложке); полученную массу густо наносить на горчичники и прикладывать к больному месту, слегка закрепляя бинтом. Лечение лимфангиита, лимфаденита На 70 %-ном винном спирте (ректификат) приготовить 10 %-ный раствор прополиса; ежедневно в течение 3—7 дней через 2—3 часа (первые два дня) и 3 раза в день (в последующие дни) на больные места накладывать обильно смоченные этим раствором салфетки. Потливость ног, мокнущая экзема рук В эмалированной посуде приготовить отвар дубовой коры (1 часть коры, 5 частей воды); к стакану отвара добавить одну чайную ложку 30—40 %-ной спиртовой настойки прополиса; при потливости ног полученной смесью делают ножные ванночки (предварительно разбавив ее кипяченой водой в 2 раза и доведя температуру смеси до 35—38 °С); первоначально полученную смесь наносят непосредственно на кожу при мокнущей экземе. Курс лечения 10—15 дней. При экземе ушей, ушном зуде у больных, склонных к аллергическим реакциям на лекарственные препараты Скорлупу невызревшего грецкого ореха (работать целесообразно в резиновых перчатках) измельчить, поместить в стеклянную посуду, добавить в нее 70 %-ный этиловый спирт

(на 10 г скорлупы 100 мл спирта), настоять в течение 4— 5 дней, профильтровать через 2—3 слоя марли; к жидкой фазе настоя скорлупы добавить равное количество предварительно приготовленной 30 %-ной настойки прополиса; при зуде — полученной смесью протирать при помощи ватных тампонов кожу наружных слуховых проходов, а при экземе — вставлять в слуховые проходы марлевые жгутики (турундочки), смоченные в этой смеси, на 30—40 мин 2—3 раза в день; курс лечения 7—10 дней; при необходимости курс лечения повторить через 2—4 дня. Удаление старых мозолей Прополис натуральный в виде лепешки наложить на предварительно распаренную мозоль и закрепить бинтом; через трое суток мозоль снять вместе с повязкой.

При позвоночном остеохондрозе Прополис натуральный раскатать в виде тонкой лепешки большого диаметра, отрезать от нее пластинку необходимых размеров и, наложив ее на болевую (триггерную) зону, заклеить куском лейкопластыря площадью, большей площади про-полисной пластинки; продолжительность наиболее целесообразного удержания прополиса на болевом участке 1—2 суток; подобная процедура осуществляется с перерывом в 12—24 часа до полного исчезновения болей. При нарушениях периферического венозного кровообращения Прополис в виде 20 %-ной спиртово-водной эмульсии по 10—30 капель в стакане молока или чая 3 раза в день до еды принимать в течение 15—20 дней; курс лечения целесообразно повторять через каждые 3—4 месяца. АПИТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ С ПРОПОЛИСОМ

18. Я-123

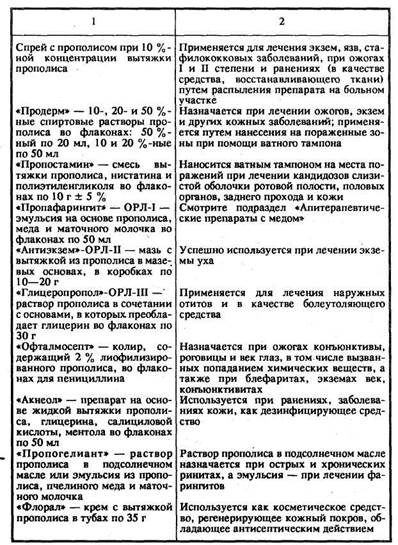

Представляют интерес и такие препараты с прополисом, как «Каувакс мит прополис» — воск с прополисом, «Прополис-тинктур» — тинктура прополиса, «Прополис-залбе» — мазь с прополисом, «Вигордента», «Апикомплекс», «Солу-септ», «Капсулы-Аагард» и др. МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО Маточное молочко — продукт, секретируемый глоточными и верхнечелюстными железами молодых пчел-кормилиц. Оно представляет собой непрозрачную массу белого цвета с кремоватым оттенком, пастообразной консистенции, со специфическим запахом, кислую и острую (жгучую) на вкус. Пчелами оно используется в качестве корма для всех личинок пчелиной семьи в течение первых трех дней их жизни, а для личинок, из которых выводятся пчелиные матки, оно является специфическим кормом в течение всего периода их развития и для взрослой матки — в течение всего времени интенсивной яйцекладки. По составу маточное молочко является высококачественным продуктом. В нем содержится около 110 различных соединений и зольных элементов. В среднем в нем обнаруживается:

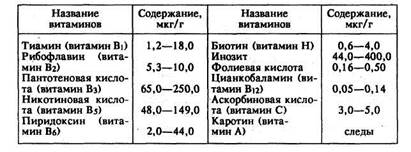

Много в маточном молочке витаминов и гормонов. По количеству содержащихся в нем белков оно превышает молоко коровье почти в 5 раз, углеводов — в 4—6 раз, жиров — 2— 3 раза. Калорийность 1 кг вырабатываемого пчелами молочка равна 1385 ккал (коровьего — 691, женского — 700 ккал).

Белки маточного молочка богаты незаменимыми аминокислотами и потому являются полноценными. В их составе обнаружена 21 аминокислота — глицин, аланин, аргинин, ва-лин, гистидин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты и их амиды, лейцин, изолейцин, норлейцин, лизин, цистеин, цис-тин, метионин, фенилаланин, тирозин, триптофан, серии, треонин, оксипролин, аминомасляная кислота. Наряду с так называемыми протеиногенными аминокислотами, входящими в состав белковых молекул, большое значение имеет содержащаяся в этом молочке аминомасляная кислота, играющая важную роль в передаче нервных импульсов и улучшающая обмен веществ в клетках головного мозга. Кроме аминокислот, связанных молекулами белков, в молочке содержатся свободные аминокислоты, а также амины и амиды. Основными группами белковых веществ молочка являются простые белки — альбумины и глобулины, а также сложные белки — гликопротеиды, липопротеиды, нуклеопротеи-

ды, в составе которых вместе с белковым компонентом находятся остатки молекул углеводов, липидов или нуклеиновых кислот. Значительное количество белков молочка обладает ферментативной активностью, катализирует процессы гидролитического расщепления сахарозы, крахмала, сложных эфи-ров холина, белковых молекул, окисления глюкозы, аскорбиновой кислоты и других органических соединений, участвуя, таким образом, в обменных процессах. Липиды маточного молочка представлены жирами, фос-фолипидами (лецитины, сфингомиелины, кефалины и др.), стеролами (B-ситостерол, стигмастерол, холестерол, 24-мети-ленхолестерол и др., воски и пр.). Многообразен и углеводный состав молочка. В нем содержатся: глюкоза, фруктоза, мальтоза, изомальтоза, генциоби-оза, тураноза, трегалоза, неотрегалоза и др. Маточное молочко содержит многочисленные органические кислоты. Среднее содержание органических кислот составляет 4,8 %. Основное место среди них занимает специфическая для этого молочка 10-окси-транс-деценовая кислота, поступающая в него из мандибулярных желез пчел. Найдены также 9-окси-дельта-деценовая, 2-кетодецендикарбоновая, 9-кето-2-децендикарбоновая, 10-оксидекановая, параокси-бензойная, лауриновая, адипиновая, янтарная, пальмитиновая, субериновая, стеариновая, азелаиновая, олеиновая, ли-нолевая, себациновая, миристиновая, липоевая и др., обладающие определенными биологическими свойствами, являющиеся компонентами обменных процессов. Среди витаминов маточного молочка значительное место занимают пантотеновая и никотиновая кислоты, пиридоксин, тиамин, рибофлавин и многие другие: В молочке обнаружены специфические органические соединения — птеридиновые производные (биоптерин и неопте-рин), наличием которых объясняется синее свечение его раст-

воров в ультрафиолетовых лучах. Эти вещества поступают в молочко с секретом мандибулярных желез пчел. Содержание их в молочке в среднем составляет: 300 мкг/г биоптерина и около 30 мкг/г неоптерина. Эти соединения входят и в состав витаминов группы фолиевой кислоты, играющих важную роль в кроветворении и некоторых процессах обмена веществ. В составе золы маточного молочка обнаруживаются соединения калия, кальция, фосфора, магния, железа, марганца, цинка, хрома, кобальта, меди, никеля, серебра, золота и др.

В значительных количествах (0,3—1,2 мг/г) содержится ацетилхолин, принимающий участие в передаче импульсов от нервов к исполнительным органам, являющийся важным компонентом деятельности парасимпатической нервной системы, расширяющий кровеносные сосуды и понижающий кровяное давление. Кроме ацетилхолина установлено также наличие свободного холина, нормализующего обмен жиров в организме, предупреждающего жировое перерождение печени и развитие атеросклероза. Нуклеиновые кислоты маточного молочка представлены, Маточное молочко обладает широким и разнообразным биологическим действием. Оно и его растворы задерживают рост ряда видов микроорганизмов (кишечной палочки, золотистого стафилококка, микобактерий туберкулеза, сальмонелл, возбудителя сибирской язвы и др.). Оно активно влияет на обмен веществ, стимулирует деятельность центральной нервной системы, тканевое дыхание и окислительное форсфо-рилирование, повышает работоспособность и снимает утомляемость, оказывает влияние на увеличение массы тела, ускоряет рост, улучшает аппетит. Под воздействием маточного молочка стимулируется деятельность органов пищеварения, нормализуется кровяное давление, увеличивается содержание в крови железа, эритроцитов, ретикулицитов и гемоглобина. Молочко способствует выработке гормона надпочечников адреналина и повышению содержания глюкозы в крови, понижению содержания холестерина, стимулирует образование

белковых молекул, ускоряет процесс заживляемости ран и язв, повышает фагоцитарную функцию лейкоцитов. Систематическое употребление маточного молочка улучшает обмен веществ, повышает сократительную способность сердечной мышцы, расширяет коронарные сосуды и гладкую мускулатуру бронхов. Являясь биологическим стимулятором, маточное молочко

Условия производства маточного молочка, как и других продуктов пчеловодства, должны гарантировать сохранение его ценных биологических свойств и отвечать соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям фармацевтической промышленности.

В этих целях на пасеке подготавливается специальная комната (прививочная комната или лаборатория), предназначенная исключительно только для прививки личинок и отбора маточного молочка, обеспеченная специальным инвентарем: прививочными рамками, пластмассовыми или восковыми мисочками, шпателем для переноса личинок в мисочки и удаления их из маточников во время отбора маточного молочка, скальпелем, спиртовкой, глазными палочками или вакуум-насосом для отбора молочка, сумкой-холодильником для перевозки молочка, холодильником, весами техническими и разновесом до 1 кг, эмалированными кюветами для инструмента, лобным зеркалом для фокусирования света на личинках, широко- горлыми пузырьками из темного стекла с притертыми пробками и др. Для получения маточного молочка выделяют необходимое количество сильных пчелиных семей, имеющих 6—7 рамок печатного расплода (всего 8—9 рамок расплода), 8—10 кг углеводного корма и 2-х рамок перги. Семьи-воспитательницы формируют тем же способом, что при выводе молодых маток (без матки и открытого расплода, т. е. только с печатным расплодом; без матки, но со всем имеющимся расплодом; с маткой и разновозрастным расплодом). В мисочки подготовленной прививочной рамки переносят при помощи шпателя личинок в возрасте 6—12 часов и кладут их на капельки свежесобранного маточного молочка или, в крайнем случае, меда. Для успешной прививки личинок температура воздуха в прививочной комнате (лаборатории) должна поддерживаться в пределах 25 — 30 °С, а пол должен увлажняться водой. Работу по прививке личинок необходимо выполнять не более, чем за один час. По окончании работы прививочную рамку переносят в ящике с закрытой крышкой (или обертывают влажным полотенцем в жаркую погоду) и сразу же ставят в середину гнезда семьи-воспитательницы, но не позже 6— 7 часов после ее формирования. При отсутствии хотя бы поддерживающего медосбора семью-воспитательницу ежедневно подкармливают жидким сахарным сиропом. Через три дня после постановки прививочной рамки в гнездо семьи-воспитательницы рамку эту от нее отбирают, а на свободное место ставят новую прививочную рамку с молодыми личинками. Прививочные рамки с отстроенными маточниками в переносных ящиках доставляют в лабораторию (прививочную комнату). В лаборатории из переносного ящика рамки с маточниками извлекают, бритвой или горячим скальпелем стенки маточников срезают до молочка, шпателем вынимают личинок из мисочек, стеклянной лопаточкой (ложечкой) извлекают молочко в стерильные флаконы из темного стекла. Наполненные флаконы герметично закрывают пробками и помещают в холодильник, где хранят до 2-х суток при температуре не выше 0 °С.

При интенсивном производстве ежедневно от каждой семьи-воспитательницы можно отобрать по 7—8 г маточного молочка, в течение сезона — по 140—150 г (в среднем 100 г). В процессе хранения биологическая активность маточного молочка (в результате разрушения некоторых компонентов

Хранение нативного маточного молочка в герметически укупоренных флаконах в темном месте при температуре не выше 10 °С обеспечивает достаточно высокое его качество в течение 5-ти месяцев со дня отбора из маточников. Сухое (ли-офилизированное) маточное молочко при температуре от 0 до 14 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 % хорошо сохраняется до 5 лет со дня лиофилизации. Биологическую активность маточного молочка удается сохранить способом адсорбции. Способ основан на том, что сразу же после получения на пасеке молочко растирают в фарфоровой ступке вместе с лактозой, затем на фармацевтической фабрике подсушивают под вакуумом и фасуют в виде таблеток. Биологическая активность такого препарата сохраняется несколько лет. Натуральное маточное молочко представляет собой сме-танообразную однородную массу белого или кремовато-жел-того цвета, с характерным запахом, слегка жгучего вкуса. Водный раствор маточного молочка (разбавление дистиллированной водой) опалесцирует. В специальных лабораториях натуральность и качество маточного молочка определяют по физико-химическим показателям: окисляемость и флюоресценция, активная кислотность (рН), деценовые кислоты, а также водность, содержание биологически активных веществ, отсутствие примесей. Для определения биологической активности маточного молочка применяют биологический метод контроля, заключающийся в том, что в термостате выращивают пчелиных личинок на испытываемых образцах. Если на шестой день масса личинок достигает 180 мг и более, то такое молочко считается пригодным для приготовления лекарственных препаратов.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; просмотров: 604; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.116.71.40 (0.016 с.) |

под воздействием света, тепла, кислорода воздуха и других факторов) снижается. Экспериментально установлено, что нативное молочко под воздействием положительных температур и света теряет свою активность в течение 3—10 дней. Личинки, выращенные на этом молочке, имеют массу всего лишь 17 мг, а выращенные на свежем маточном молочке — 240 мг.

под воздействием света, тепла, кислорода воздуха и других факторов) снижается. Экспериментально установлено, что нативное молочко под воздействием положительных температур и света теряет свою активность в течение 3—10 дней. Личинки, выращенные на этом молочке, имеют массу всего лишь 17 мг, а выращенные на свежем маточном молочке — 240 мг.