Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Основные типы складок, встречающихся в земной коре, и их влияние на условия строительства.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

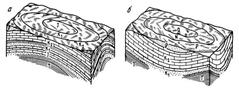

Основные виды складок — синклинальная и антиклинальная. В синклинальной складке в ядре (центральной части) находятся породы более молодые, чем на ее крыльях. Антиклинальная складка, напротив, имеет в ядре более древние породы. Как бы испытав давление снизу, она изогнулась вверх. В природе огромные складки таких типов часто являются отрицательными формами рельефа — долинами Складки – это изгибы слоев горных пород без разрыва сплошности, под действием давления. Складки являются основной формой пликативных дислокаций. Они бывают двух основных видов — антиклинальные и синклинальные. Антиклинальными называются выпуклые складки, в которых пласты падают в противоположные стороны, а в центральных частях залегают более древние породы, чем на периферии (рис. 48, а). Синклинальными называются вогнутые складки, в которых пласты падают навстречу друг другу, а в центральных частях располагаются более молодые породы, чем на периферии (рис. 48, б).

Антиклинальные и синклинальные складки имеют следующие элементы: крылья, шарнир, замок, угол, осевую поверхность, ось; ядро характеризуется шириной, амплитудой и длиной (рис. 49). Крылья — боковые части складки. Шарнир* — линия, проходящая через точки максимального перегиба любого из пластов, образующих складку. В продольном вертикальном разрезе шарнир нередко воздымается и погружается (ундулирует). Замок — участок складки в области шарнира, где происходит перегиб крыльев. Иногда замок антиклинальной складки называют сводом, а замок синклинали — мульдой. Угол складки — угол, заключенный между крыльями складки, мысленно продолженными до их пересечения. Осевая поверхность — воображаемая поверхность, проходящая через шарниры всех пластов складки. Ось складки (осевая линия складки в плане) — линия пересечения осевой поверхности складки с горизонтальной плоскостью. Ядро складки — толща горных пород, слагающих замок антиклинальных и синклинальных складок.* - М.А. Усов эту линию называет осью складки, а шарниром – линию пересечения крыльев складки выше замка. стояние между крыльями складки. При наличии нескольких параллельных складок ширина складки определяется как расстояние между осевыми поверхностями двух соседних антиклиналей или синклиналей. Амплитуда складки — вертикальное расстояние от перегиба антиклинали до перегиба сопряженной синклинали. Длина — расстояние в плане от одного периклинального окончания до другого. Замыкание антиклинальной складки называется периклиналью, а замыкание синклинальной складки — центриклиналью.

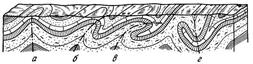

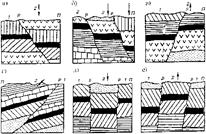

Складки различаются по особенностям строения, отражающимся в поперечном сечении и плане. По особенности строения в поперечном разрезе складки делятся на ряд типов. По положению осевой поверхности и крыльев выделяют прямые, наклонные, лежачие и перевернутые складки. У прямых складок осевая поверхность вертикальная, а крылья располагаются симметрично (рис. 50, а). Осевая поверхность наклонных складок наклонена, крылья падают в разные стороны (рис. 50, б). Разновидностью наклонных являются опрокинутые складки, оба крыла которых наклонены в одну сторону. У лежачих складок осевая поверхность находится в положении, близком к горизонтальному, крылья почти параллельны друг другу (рис. 50, б). Осевая поверхность перевернутых складок находится ниже горизонтальной плоскости, крылья развернуты (рис. 50, г).

Рис. 50. Типы складок по положению осевой поверхности:

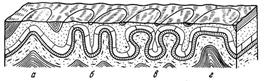

По характеру расположения крыльев и форме замка различают складки нормальные (гребневидные), изоклинальные, веерообразные и сундучные (коробчатые). У нормальных (гребневидных) складок крылья сходятся под острым углом, а замок имеет остроугольную форму (рис. 51, а). Изоклинальные складки имеют узкий замок и параллельные крылья (рис. 51, б). Веерообразные складки отличаются широким замком, веерообразно расходящимися крыльями и пережатым ядром (рис. 51, в). У сундучных (коробчатых) складок широкий замок и относительно крутые, почти вертикальные крылья (рис. 51, г). Особенности строения складок в плане также позволяют выделить ряд типов. По соотношению длины и ширины различают линейные и прерывистые складки. Линейные образуются при интенсивном смятии пород и имеют узкую вытянутую в плане форму. Отношение длины к ширине у таких складок составляет 10¸1¸20¸1 и более. В периклиналях и центриклиналях пласты залегают более полого, чем на крыльях.

Рис. 51. Типы складок по положению крыльев: Линейные складки в плане бывают прямолинейными, дугообразно изогнутыми, ветвящимися, виргирующими, кулисообразными и сигмовидными (рис. 52). Часто по простиранию один тип линейных складок сменяется другим.

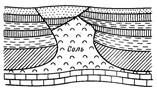

Рис. 53. Диапировая складка

Рис. 52. Типы складок в плане: а – прямолинейные, б –дугообразно изогнутые, в – ветвящиеся, Прерывистые складки характерны для областей спокойного геологического развития. В плане их длина незначительно превышает ширину. Среди прерывистых складок выделяют брахискладки, валы, купола и диапиры. У брахискладок отношение длины к ширине изменяется в пределах 2:1—5:1. Среди них различают брахиантиклинали и брахисинклинали. Купола представляют собой антиклинали, у которых отношение длинной оси к короткой меньше 2:1. В плане они имеют округлые изометричные очертания. Синклинальный аналог куполов — мульды. Крупные вытянутые антиклинальные поднятия, состоящие из брахиантиклиналей и куполов, называют валами. Они протягиваются на десятки и сотни километров. Нередко амплитуды валообразных поднятий достигают 200—300 м. Углы падения пластов на крыльях валов невелики и обычно не превышают 3—5°. Своеобразной формой куполовидных прерывистых складок являются диапиры (купола с ядром протыкания). Характерные особенности диапиров — наличие пластичных пород (соль, гипс, глины и др.) в ядре и закономерное увеличение угла наклона пластов от крыльев к ядру складки (рис. 53). Если ядра сложены каменной солью, складки называются соляными куполами. Диапиры образуются при выдавливании высокопластичных пород ядра складки (соль, гипс, глина) вверх, в область пониженного горного давления. В результате диапировые ядра приобретают различные формы — линз, штоков, грибов и т. д. 26. Разрывные дислокации и их влияние на условия строительства в районах развития. Под дислокациями понимают вторичные формы залегания горных пород. При колебаниях часто происходит смятие слоев (пластов) пород в складки или их наклон (рис.8) без разрыва сплошности. В вершинах складок они всегда бывают трещиноваты, а иногда даже раздроблены. Рис. 10. дизъюнктивые дислокации: а – сброс; б – ступенчатый сброс; в – взброс; г – надвиг; д – грабен; е – горст; Разрывные дислокации имеют нарушения сплошности пластов. Различают два вида разрывов: 1. Трещины – разрывы без заметного смещения пород друг относительно друга. Совокупность трещин называется трещиноватостью. 2. Дизъюнктивы – это разрывы с заметным смещением пород друг относительно друга. Они проявляются в виде трещин или зон дробления, по которым происходит смещения пластов. Плоскость разрыва, по которой происходит относительное перемещение пластов горных пород, называется сместителем. Примыкающие к этой плоскости участки горных пород называются крыльями (или блоками). При наклонном сместителе различают висячее и лежачее крылья (блоки).

27. Основные виды трещиноватости горных пород и их влияние на прочность оснований сооружений. Под трещиноватостю понимают совокупность трещин (разрывов сплошности в массиве горных пород) любого происхождения, всех размеров и направлений. Трещиноватость является важнейшей характеристикой породного массива, оказывающей существенное влияние на выбор системы разработки, на параметры буровзрывных работ. Трещины разделяют на закрытые (с плотно сомкнутыми стенками) и открытые. Ширина раскрытия изменяется от долей миллиметра до десятков сантиметров. Трещины с раскрытием более 1 м относятся к разрывам.

Чем больше трещиноватостей, тем выше модуль деформации и меньше прочность пород, следовательно грунт не может выдерживать большие нагрузки. Эту проблему можно устранить с помощью цементации. При этом трещины заполняются цементным раствором, который после схватывания увеличивает сопротивление породы деформациям. В среднем модуль деформации скальных пород после цементации возрастает в 1,5 раза. 28 Виды воды в грунте. Влияние различных видов воды на свойства грунтов. Подземные воды образуются преимущественно путем инфильтрации. Атмосферные осадки, речные и другие воды за счет гравитации просачиваются по крупным порам и трещинам пород. Количество воды зависит от многих факторов: характера рельефа, состава и водопроницаемости грунтов, климата, растительного покрова, деятельности человека. Вода в форме пара. единственная форма воды, которая способна передвигаться в грунте при незначительной его влажности, и, во-вторых, потому, что путем конденсации пара на поверхности грунтовых частиц образуются другие виды воды, в частности связанная вода. Связанная вода: 1. прочносвязанная (гигроскопическая) вода; 2. рыхлосвязанная вода. Наличие между частицами пылевато-глинистого грунта связанной (пленочной) воды определяет его пластичность. При этом чем толще пленки воды, тем меньше прочность грунта, и наоборот. Изменение толщины пленок воды, окружающих частицы пылевато-глинистого грунта, приводит к изменению его состояния от почти жидкого до твердого. Свободная вода: 1. капиллярная вода; 2. гравитационная вода. Вода в твердом состоянии. Кристаллизационная вода и химически связанная вода. 29 Сущность конденсационной и инфильтрационной теорий образования подземных вод.

Конденсационная теория - [condensatio - уплотнение] - теория, объясняющая происхождение подземных вод конденсацией водяных паров атмосферного воздуха в порах, трещинах и других пустотах горных пород. Инфильтрационная теория - теория происхождения подземных вод путем просачивания в почву и горные породы поверхностных вод. Основные положения Мариотта, вытекавшие из наблюдений, сводились к следующему: подземные воды происходят из атмосферных осадков, которые по мельчайшим канальцам горных пород проникают в землю, где и скапливаются, что происходит не в равнинах, а в горных местах и особенно легко в том случае, когда в породах много трещин; вода, проникая вглубь и встречая водонепроницаемые пласты, накапливается и, местами вытекая на поверхность, дает начало источникам.

30 Классификация типов подземных вод по условиям их образования. · инфильтрационные · конденсационные · седиментогенные · магматогенные или ювенильные · метаморфогенные или возрожденные Инфильтрационные подземные воды образуются из наземных вод атмосферного происхождения. Одним из главных видов питания их является инфильтрация, или просачивание вглубь Земли дождевых и талых атмосферных осадков. Конденсационные воды образуются в результате конденсации водяных паров воздуха в порах и трещинах горных пород. Этот процесс объясняется разностью упругости водяных паров, находящихся в различных зонах аэрации, и взаимосвязанных с ними водяных паров атмосферного воздуха. Седиментогенные подземные воды - это высокоминерализованные (соленые) подземные воды в глубоких слоях осадочных горных пород. Происхождение таких вод, большинство исследователей связывают с захоронением вод морского генезиса, сильно измененных под влиянием давления и температуры. Магматогенные подземные воды, образующиеся непосредственно из магмы, называются ювенильными. Поступление таких вод происходит, с одной стороны, при извержении вулканов, с другой - из магматических тел, расположенных на глубине, в которых первоначально может содержаться до 7-10% воды. Метаморфогенные подземные воды (возрожденные, или дегидратационные) образуются при метаморфизме минеральных масс, содержащих кристаллизационную воду или газово-жидкие включения. Под влиянием температуры и давления происходят процессы дегидратации. .

|

||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 4255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.222.20.252 (0.013 с.) |