Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

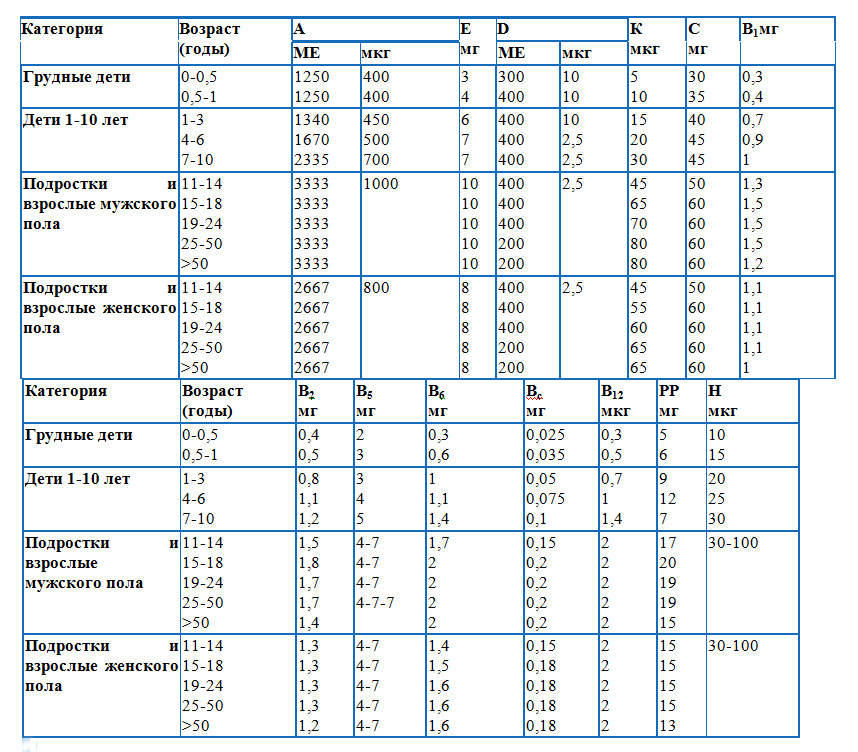

Возрастные потребности в отдельных витаминах у ребенка. Особенности проявления гипо- и авитаминозов в раннем детском возрасте.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

Возрастные потребности в отдельных витаминах у ребенка. Особенности проявления гипо- и авитаминозов в раннем детском возрасте. Гиповитаминоз - болезненное состояние, возникающее при нарушении соответствия между расходованием витаминов и поступлением их в организм; то же, что витаминная недостаточность. Гиповитаминоз развивается при недостаточном поступлении витаминов. Гиповитаминоз развивается незаметно: появляется раздражительность, повышенная утомляемость, снижается внимание, ухудшается аппетит, нарушается сон. Систематический длительный недостаток витаминов в пище снижает работоспособность, сказывается на состоянии отдельных органов и тканей (кожа, слизистые, мышцы, костная ткань) и важнейших функциях организма, таких как рост, интеллектуальные и физические возможности, продолжение рода, защитные силы организма. Основные причины гиповитаминозов: · Недостаток витаминов в пище; · Нарушение всасывания в ЖКТ; · Врождённые дефекты ферментов, участвующих в превращениях витаминов; · Действие структурных аналогов витаминов (антивитамины).

Признаки авитаминоза: · шелушение кожного покрова. · ломкость ногтей. · выпадение волос. · умственная отсталость. Причины, вызывающие авитаминоз: · Нарушение поступления витаминов с пищей при неправильном питании, недостаточном или некачественном питании. · Нарушение процессов пищеварения или нарушение работы органов, связанных непосредственно с пищеварением. · Поступление в организм антивитаминов, например лекарственных препаратов синкумар, дикумарол, применяющихся при лечении повышенной свертываемости крови. · Особенности детского обмена веществ · Особенности обмена веществ у пожилых людей Некоторые заболевания: · цинга — при отсутствии витамина С · куриная слепота - Витамин А · бери-бери—Витамин B1 · рахит—Витамин D Неравномерность созревания и функционирования желез внутренней секреции у ребенка в различные возрастные периоды. Отличие общего гормонального фона ребенка по сравнению с организмом взрослых.

Гормональный фон — соотношение гормонов в организме человека.

Ребенок рождается с не развитым мозгом, поэтому в первую очередь работают гипофиз и гипоталамус. Гормоны у ребенка выше, чем у взрослых. Щитовыидная железа работает активнее чем у взрослых, поэтому АТФ вырабатывается ниже, а тироксин является разобщитель,поэтому тепла вырабатывается больше.

Интенсификация процесса прямого окисления глюкозы у детей раннего возраста. Причины этого явления.

Переход от планцетраного дыхание к легочному, приводит к повышению О2 идущее по правилу Пастера.

Эффект Пастера. Подавление анаэробного гликолиза аэробным окислением глюкозы. Факультативные анаэробы потребляют больше глюкозы, т.к. энергоотдача гликолиза – всего 2 АТФ. При добавлении О2 в среду потребление глюкозы резко уменьшается, т.к. возрастает количество АТФ, которое блокирует активность гексокиназы и фосфофруктокиназы.

Глюконеогенез у детей. Лабильность этого процесса у ребенка.

У детей глюконегенз мало выражен, активируется только к 2 месяцам вне утробного развития. Процесс локализован в печени, протекающих при участии фермента участвующего в гликолизе, за исключением тех реакций, которые при гликолизе необратимы.

Лабильность уровня глюкозы в крови у детей раннего возраста. Наклонность к гипогликемии. Своеобразие учета результатов нагрузной пробой сахара у детей.

Особенности сахарной нагрузки у детей. До 6 лет дают 1,5 г/кг веса, от 6 до 12 – 2 г/кг веса, после 13 лет по 2,5 г/кг веса. Наличие гипергликемии через 2 часа после начала исследования, глюкозурия и обнаружение кетоновых тел в моче – триада симптомов для постановки диагноза сахарный диабет. Содержание глюкозы в моче определяют пробой Бенедикта.

Гипогликемия новорожденных. Наблюдается у всех новорожденных из-за прекращения поступления крови через плаценту (преходящая гипогликемия). Коррекция происходит быстро и самостоятельно. У новорожденных, матери которых страдают сахарным диабетом, может быть тяжелая гипогликемия – проявление функционального гиперинсулинизма, устраняемое только введением глюкозы.

Неустойчивость липидного обмена, связанная с недостаточно сформированной нейроэндокринной регуляцией. Кетонемия и ацетонемия у детей. Факторы, способствующие их развитию.

Нейрогуморальное ожирение Сложность ее усугубляется еще тем, что дело идет не только об избыточном пополнении жировых запасов организма, но и о физиологических свойствах жировой ткани как органа. Следует указать, что жировая ткань человека богато снабжена симпатическими нервными волокнами. Жир, депонируемый в так называемых жировых депо, - двойного происхождения. С одной стороны, это жир, поступающий с пищей и откладывающийся в жировых депо, а с другой - образующийся в теле из углеводов. Ожирение является результатом абсолютного и относительного избыточного питания. Это определение справедливо по отношению к экзогенным формам ожирения, и не совсем применимо к эндогенным. К экзогенным формам относят те случаи ожирения, которые возникают от переедания и от неподвижной жизни. К эндогенным формам ожирения следует отнести формы, возникающие в связи с нарушениями диэнцефальной регуляции, которой подчинен весь обмен и эндокринные функции ряда желез. Эндогенное ожирение является прямым либо косвенным следствием органических или динамических расстройств диэнцефальных центров. Ожирением принято называть всякое превышение нормального веса. Понятие о нормальном весе очень условно. Обычно принимают за нормальный вес взрослого человека две последних цифры его роста (в сантиметрах) в переводе на килограммы. Так, у человека ростом 163 см нормальным весом условно считают 63 кг. Любая форма ожирения может быть умеренно выраженной, средней и тяжелой—в зависимости от степени превышения принятого за норму веса. Влияние наследственного фактора на полноту не подлежит сомнению, так как встречаются семьи, где ожирение отмечается как в восходящем, так и в нисходящем поколениях. Для объяснения ожирения было высказано также предположение о местной липофилии, т. е. склонности определенных участков тела к избыточному отложению и фиксации жира. Снижение основного обмена является характерным для так называемой гипотиреозной формы ожирения. Кетонемия - повышенное содержание в крови кетоновых тел. Возникает такое состояние при тяжёлой форме сахарного диабета или голодании. При голодании в крови падает концентрация глюкозы, а при диабете глюкоза не поступает в клетку с необходимой скоростью. В результате начинается усиленный липолиз для высвобождения необходимой энергии. Мобилизованные жировые кислоты направляются из жировых депо в печень, где и образуются кетоновые тела. Выявить кетонемию можно по результатам анализовмочи и крови. Ацетонемия — содержание в крови ацетоновых (кетоновых) тел: ацетоуксусной, оксимасляной кислот, ацетона. Ацетоновые тела образуются преимущественно в печени из жирных кислот. В физиологических условиях скорость образования кетоновых тел соответствует их распаду, в норме их содержание в крови составляет 0,7—0,8 мг %. Обмен аминокислот Незаменимые аминокислоты участвуют в синтезе тканевых белков, оказывают влияние на прирост массы тела. Кроме того, каждая из них выполняет еще и свои специфические функции. Лизин, триптофан необходимы для роста. Лизин и гистидин связаны с функцией кроветворения, лейцин и изолейцин - щитовидной железы, фенилаланин - щитовидной железы и надпочечников, Метионин оказывает существенное влияние на обмен жиров и фосфатидов, обеспечивает антитоксичную функцию печени, играет большую роль в деятельности нервной системы.

Отсутствие любой из незаменимых аминокислот в пище отрицательно сказывается на растущем организме ребенка. Они не синтезируются в организме и должны поступать с пищей. Потребность в них у детей относительно выше, чем у взрослых. Суточная потребность детей в аминокислотах (мг на 1 кг массы тела) следующая: триптофан - 22, лизин - 150, метионин - 65--85, лейцин - 150, изолейцин - 90, фенилаланин - 90, треонин - 60, валин - 93, гистидин - 32. Обмен белков Белки играют особо важную роль в поддержании азотного баланса, который у детей должен быть положительным и находиться на достаточно высоком уровне. Для нормального развития организма важно не только количество, но и качество белка, биологическая ценность которого определяется комплексом содержащихся в нем аминокислот. Белковая потребность зависит от возраста ребенка и его массы тела. В организме запасы белка отсутствуют, поэтому пластические процессы (процессы роста) организма должны быть обеспечены поступлением достаточного количества белка. Особенностями белкового обмена у детей являются высокая потребность в белке, положительный азотный баланс и высокая ретенция азота, поступающего с пищей. Кроме достаточного потребления общего количества белка, необходимо обеспечить ребенка всеми незаменимыми аминокислотами при сохранении оптимальных соотношений между собой и с незаменимыми аминокислотами. Доля животных белков, содержащих все незаменимые аминокислоты в оптимальных количествах и соотношении, должна быть максимальна в рационе детей раннего возраста, постепенно уменьшаясь до 60 % у детей старшей возрастной группы. Общее нормирование потребления белка в России традиционно отличается от нормативов ВОЗ. В России во второй половине ХХ в. доля белков в питании увеличилась вдвое по сравнению с тем их наименьшим количеством, которое необходимо для поддержания азотного равновесия. Целью такого увеличения количества белка являлось "создание некоторого резерва его в пище на случай дополнительного расхода белков организмом". В последние годы эти позиции пересмотрены, так как накоплено большое количество данных о вреде избыточного поступления белка с развитием аминоацидемии. Использование белка для энергетических затрат нерационально, так как в результате его распада образуется большое количество кислых радикалов и аммиака, токсичных для организма ребенка.

Аминокислоты (свободные и в составе белков) содержат почти 95% всего азота, поэтому именно они поддерживают азотистый баланс организма. Азотистый баланс - разница между количеством азота, поступающего с пищей, и количеством выделяемого азота (преимущественно в виде мочевины и аммонийных солей). Если количество поступающего азота равно количеству выделяемого, то наступает азотистое равновесие. Такое состояние бывает у здорового человека при нормальном питании. Азотистый баланс может быть положительным (азота поступает больше, чем выводится) у детей, а также у пациентов, выздоравливающих после тяжёлых болезней. Отрицательный азотистый баланс (выделение азота преобладает над его поступлением) наблюдают при старении, голодании и во время тяжёлых заболеваний. Появление гипергаммаглобулинемии указывает на хронический период болезни, гиперальфаглобулинемия – на обострение. У детей содержание аминокислот приближается к таковым значениям у взрослых. У новорожденных наблюдается физиологическая азотемия с 9 до 70 ммоль/л, к 5-12-му дню уровень достигает такового у взрослого (28 ммоль/л). У недоношенных детей степень азотемии тем выше, чем меньше масса ребенка. Обмен фенилаланина и тирозина. Образование катехоламинов, гормонов щитовидной железы, меланина. Нарушения процессов распада тирозина: фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм.

Уровни регуляции обменных процессов в организме. Ведущая роль центральной нервной системы как основного компонента нейроэндокринной регуляции биологических систем. Организм человека как саморегулируемая система. Схема регулирования процессов обмена веществ. Гомеостаз и его нарушения при патологии. Виды адаптации: срочная и замедленная.

Особенности активности ферментов в раннем онтогенезе. Относительная незрелость некоторых ферментных систем, слабая активность отдельных ферментов. Изменение условий питания – фактор, меняющий активность ферментов. Лабильность кислотно-щелочного равновесия в организме ребенка. Факторы, способствующие этому развитию. Метаболические и дыхательные респираторные нарушения, наблюдаемые в детском возрасте. Легкость возникновения ацидоза у детей, причины этого. Вода и минеральные соли являются необходимыми компонентами органов и тканей. В ходе онтогенеза их содержание претерпевает существенные изменения. Общее содержание воды в организме человека и ее распределение по отдельным компартментам представлено в нижеследующей таблице:

По мере увеличения возраста ребенка процентная доля воды по отношению к общей массе тела уменьшается, увеличивается относительная доля внутриклеточной воды и, соответственно, снижается доля внеклеточной воды, причем особенно заметно падает относительная доля интерстици-альной жидкости, тогда как относительный объем плазмы крови почти не изменяется. В первые дни жизни практически у всех новорожденных наблюдается физиологическое уменьшение массы тела, достигающее 10% от ее первоначального значения. Это явление связывают с двумя факторами: отрицательным водным балансом и катаболической направленностью обменных процессов в первые дни жизни. Суточная потребность в воде в расчете на 1 кг массы тела в детском возрасте в несколько раз выше, чем у взрослых. Она составляет для новорожденных 120 мл, для детей 3-х летнего возраста - 100 мл, тогда как аналогичная величина для взрослых равняется 35 мл/ кг массы тела. Отличительной особенностью обмена воды в раннем детском возрасте является относительно большее, чем у взрослых, выделение воды через кожу и легкие. В условиях перегревания и одышки у детей раннего возраста оно может достигать половины и более принятой воды. В нормальных условиях потеря воды за счет испарения с поверхности кожи и через легкие составляет около 1 мл на кг массы в час, тогда как у взрослых - 0,5 мл/кг в час. Эти потери могут возрастать почти в 2 раза при большой двигательной активности ребенка. Суточный диурез в возрасте 1 месяц составляет 100-350 мл, в 6-месячном возрасте - 250-500 мл, к 1 году - 300-600 мл и к 10-летнему возрасту -1000-1300 мл. Вследствие интенсивности водного обмена недостаток вводимой жидкости или потеря ее при поносе, рвоте и даже учащенном дыхании приводит у детей к обезвоживанию. Клинические наблюдения показывают, что дети страдают от дефицита воды значительно чаще и тяжелее, чем взрослые. Одним из важных условий нормальной жизнедеятельности является постоянство рН внутренней среды организма. Границы изменений концентрации водородных ионов, выраженные с помощью этого показателя, совместимые с жизнью, составляют от 6,8 до 7,8. В норме у взрослых рН крови колеблется в узких пределах 7,40± 0,03. У новорожденных и детей раннего возраста диапазон физиологических колебаний рН шире, чем у взрослых, и составляет 7,40±0,08 и 7,40±0,06 соответственно. Постоянство рН крови поддерживается за счет работы буферных систем: белковой, бикарбонатной и фосфатной. Буферная емкость крови, т.е. способность нейтрализовать поступающие кислоты или основания, снижается сразу после рождения и достигает значений, характерных для взрослых, только к периоду полового созревания. У здоровых детей, родившихся без признаков гипоксии, рН крови колеблется в пределах 7,29-7,38, т.е. несколько ниже чем у детей раннего возраста. Такой «пограничный» ацидоз здоровых новорожденных обычно исчезает на третьи сутки. В неблагоприятных условиях родов, сопровождающихся гипоксией плода, развивается метаболический ацидоз, вызванный поступлением в кровь больших количеств молочной кислоты. Тяжелый ацидоз наблюдается и при дыхательных расстройствах у новорожденных. Опасность для жизни новорожденных возникает при падении рН крови до 7,0. Вследствие более высокой напряженности обмена веществ у грудных детей количество образующихся ионов водорода в расчете на 1 кг массы тела в 2-3 раза превышает их высвобождение у взрослых (1 мМ/кг и 2-3 мМ/кг соответственно). Количество углекислоты, образующееся в течение суток, у новорожденного составляет 330 мМ/кг, у взрослого человека - 286 мМ/кг. Несмотря на это, детский организм поддерживает равновесие кислот и оснований, но оно легко нарушается в связи с заболеваниями легких, при анемиях и других расстройствах. Регуляция кислотно-основного равновесия становится более устойчивой у здоровых детей после первого года жизни. Рост и развитие ребенка определяет главную закономерность минерального обмена у детей, состоящую в том, что поступление солей в организм и их выведение не уравновешено между собой. В отличие от взрослых, часть минеральных компонентов задерживается в организме, где используется для построения формирующегося скелета, а также растущих органов и тканей. Иначе говоря, у детей наблюдается положительный баланс минеральных соединений. Так, у детей первого года жизни при естественном вскармливании в организме задерживается от 33 до 48% минеральных компонентов пищи. С возрастом увеличивается абсолютная потребность, выраженная в г минеральных веществ в сутки, однако относительная потребность в минеральных веществах, выраженная в г на 1 кг массы тела, - снижается. Содержание важнейших минеральных элементов в плазме крови у детей по данным Ананенко А.А. и соавт. (1980): - •

Важнейшей особенностью обмена натрия у новорожденных и детей раннего возраста является значительный размах колебаний его концентрации в сыворотке крови в пределах 135-155 мМ/л и определенная тенденция к снижению уровня натрия в сыворотке крови в возрасте 2-3 лет до 125-143 мМ/л. У детей старше 4 лет содержание натрия в сыворотке крови составляет 137-144 мМ/л, т.е. не отличается от его концентрации у взрослых. Причиной нестабильности уровня натрия в крови детей раннего возраста являются незрелость механизмов осморегуляции, недостаточное развитие канальцевого аппарата почек и относительной гипер-альдостеронизм. Внутриклеточное содержание натрия у детей выше, чем у взрослых, составляя в эритроцитах 6,37-7,03 мМ/л по сравнению с 6,08 мМ/ л у взрослых. По-видимому, это связано с некоторым несовершенством «натриевого насоса» в клетках детей раннего возраста. Уровень калия в сыворотке крови повышен в периоде новорожденности до 6 мМ/л и постепенно снижается до 4-5 мМ/л у детей 7-14 лет. Вероятно, главной причиной повышенного содержания калия в период новорожденное™ является низкая величина гломерулярной фильтрации. Содержание калия в эритроцитах у детей грудного возраста ниже, чем у взрослых, составляя 103 мМ/л по сравнению с 106 мМ/л у взрослых. С возрастом содержание калия во всех органах по отношению к массе клеток увеличивается. У детей раннего возраста выведение калия с мочой обычно превышает экскрецию натрия. Величины почечной экскреции калия и натрия уравниваются к 2-3 летнему возрасту, составляя около 3 мМ в пересчете на кг массы тела в сутки. В более старшем возрасте экскреция натрия превышает экскрецию калия. Важная роль в процессе роста и развития ребенка принадлежит двухвалентным катионам кальция и магния. С обменом этих двух катионов тесно связан обмен фосфора. В последние месяцы беременности плод из крови матери ежесуточно получает до 100-150 мг кальция на кг массы тела плода. Содержание кальция в крови плода выше, чем в крови матери. Однако сразу же после рождения развивается гипокальциемия - содержание кальция может упасть до 1,75 мМ/л. Эта гипокальциемия может проявляться в повышении нервно-мышечной возбудимости. Гипокальциемия быстро исчезает за счет поступления кальция с молоком матери и в последующие сроки концентрация его в крови поддерживается на уровне 2,25-2,3 мМ/л, не отличаясь от его концентрации в крови взрослых. Удовлетворение потребности детского организма в кальции имеет чрезвычайно важное значение в формировании скелета. Детям в возрасте до 1 года необходимо 0,36-0,60 г кальция в сутки, в возрасте 3-4 года - 1,0 г, в 7-10 летнем - 1,2 г и 14-17-летнем - 1,4 г сутки. Всасывание поступающего с пищей кальция связано с функционированием в клетках кишечника кальцийсвязывающего белка, синтез которого контролируется производным витамина Д - 1,25-дигидроксикальциферолом. Недостаток витамина Д приводит к нарушению всасывания кальция в кишечнике и к развитию рахита. Содержание неорганического фосфора в крови новорожденных обычно в 2-4 раза превышает содержание этого элемента в крови матери. Эта гиперфосфатемия способствует снижению содержания кальция в крови. Уровень неорганических фосфатов в крови остается повышенным в течение первого года жизни, после чего снижается до значений, характерных для взрослых. Большое значение для оценки состояния минерального обмена придается коэффициенту: концентрация общего кальция в крови, помноженная на содержание неорганического фосфора в крови. Обе величины должны быть выражены в мг/100 мл крови. У здоровых детей значение этого эмпирического коэффициента должно быть не менее 30. Снижение этого показателя указывает на нарушение регуляции минерального обмена и на расстройство процессов оссификации. Содержание магния в крови новорожденных может быть сниженным. Поскольку магний является синергистсм кальция в отношении влияния на нервно-мышечную возбудимость, гипомагнезия также проявляется признаками «тетании новорожденных» (судорожный синдром). В связи с этим при лечении «тетании новорожденных» необходимо вводить не только ионы кальция, но и ионы магния. Для детей грудного возраста достаточно поступления магния из расчета 11,5-14 мг/кг массы тела в сутки. Дети также как и взрослые, нуждаются в поступлении с пищей целого ряда микроэлементов. Суточная потребность в микроэлементах далеко не всегда известна. Так, потребность в железе составляет 10-15 мг/сутки, в меди- 2,5-5 мг, в цинке - 3-5 мг, а в кобальте - около 3 мкг в сутки. Известно, что шестимесячный ребенок получает в сутки около 17 мкг селена, а дети старшего возраста - 0,3 мг марганца в расчете на 1 кг массы тела. Однако две последние цифры вовсе не означают, что именно такова истинная потребность в этих микроэлементах, она окончательно не установлена. Вместе с тем, известно, что микроэлементы играют огромную роль в организме человека, входя в состав биологически важных структур. Так, железо необходимо для построения железопорфириновых группировок

Возрастные потребности в отдельных витаминах у ребенка. Особенности проявления гипо- и авитаминозов в раннем детском возрасте. Гиповитаминоз - болезненное состояние, возникающее при нарушении соответствия между расходованием витаминов и поступлением их в организм; то же, что витаминная недостаточность. Гиповитаминоз развивается при недостаточном поступлении витаминов. Гиповитаминоз развивается незаметно: появляется раздражительность, повышенная утомляемость, снижается внимание, ухудшается аппетит, нарушается сон. Систематический длительный недостаток витаминов в пище снижает работоспособность, сказывается на состоянии отдельных органов и тканей (кожа, слизистые, мышцы, костная ткань) и важнейших функциях организма, таких как рост, интеллектуальные и физические возможности, продолжение рода, защитные силы организма. Основные причины гиповитаминозов: · Недостаток витаминов в пище; · Нарушение всасывания в ЖКТ; · Врождённые дефекты ферментов, участвующих в превращениях витаминов; · Действие структурных аналогов витаминов (антивитамины).

Признаки авитаминоза: · шелушение кожного покрова. · ломкость ногтей. · выпадение волос. · умственная отсталость. Причины, вызывающие авитаминоз: · Нарушение поступления витаминов с пищей при неправильном питании, недостаточном или некачественном питании. · Нарушение процессов пищеварения или нарушение работы органов, связанных непосредственно с пищеварением. · Поступление в организм антивитаминов, например лекарственных препаратов синкумар, дикумарол, применяющихся при лечении повышенной свертываемости крови. · Особенности детского обмена веществ · Особенности обмена веществ у пожилых людей Некоторые заболевания: · цинга — при отсутствии витамина С · куриная слепота - Витамин А · бери-бери—Витамин B1 · рахит—Витамин D

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 1565; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.59.123.68 (0.016 с.) |

Авитаминоз — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

Авитаминоз — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.