Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Непрерывные соединения костей (синартрозы)Содержание книги Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

разделяют в зависимости от характера ткани, осуществляющей связь между костями, на три типа: 1. Синдесмозы - соединения костей посредством плотной волокнистой соединительной ткани. У человека к таким соединениям относят межкостные перепонки, связывающие кости предплечья, голени, швы между костями черепа в период роста. 2. Синхондрозы - соединения костей посредством хрящевой ткани. Примерами таких соединений служат реберно-грудинное сочленение с помощью гиалинового хряща, лонное сращение, образованное в основном волокнистой хрящевой тканью, а также межпозвонковые диски, состоящие из механически прочного фиброзного кольца из волокнистого хряща, которое заключает исполняющее роль амортизатора полужидкое студенистое ядро. 3. Синостозы - соединения костей посредством костной ткани - возникают в качестве завершающей стадии развития скелета путем замещения синхондрозов и синдесмозов (например, соединение костей таза и костей черепа после завершения их роста). Прерывные соединения костей (диартрозы, синовиальные соединения, или суставы) обеспечивают свободные движения костей, которые удерживаются посредством связок и окружены плотной соединительнотканной суставной капсулой (сумкой), охватывающей их концы в виде муфты. Для достижения минимального трения суставные поверхности костей покрыты гладким суставным хрящом и смачиваются синовиальной жидкостью, заполняющей суставную полость (рис. 84). Суставной хрящ (обычно гиалиновый) прочно прикреплен к кости (рис. 85), имеет гладкую поверхность и обеспечивает не только скольжение, но амортизацию толчков. Питание суставного хряща осуществляется из двух источников: из синовиальной жидкости (основной путь) и со стороны субхондральной костной ткани, контактирующей с кальцифицированным хрящом. Суставной хрящ по строению отчасти сходен с хрящевой эпифизарной пластинкой роста кости. В нем выделяют: (1) тангенциальную зону (поверхностную); (2) переходную зону (промежуточную) и (3) радиальную зону (базальную), которые связаны с субхондральной кальцифицированной пластинкой (см. рис. 85). 1. Тангенциальная зона состоит из бесклеточной пластинки, обращенной в полость сустава, и тангенциального слоя уплощенных хондроцитов. Коллагеновые волокна в этой зоне располагаются в большинстве почти параллельно (тангенциально) суставной поверхности. 2. Переходная (промежуточная) зона содержит слой округлых хондроцитов и слой изогенных групп хондроцитов. 3. Радиальная (базальная) зона образована колонками хондроцитов, а также слоем гипертрофированных хондроцитов (необызвествленного хряща). Между колонками коллагеновые волокна ориентированы преимущественно под углом к суставной поверхности, приближаясь к ней в виде дуг, в глубокой части зоны они располагаются радиально - перпендикулярно суставной поверхности. Границей между радиальной зоной и субхондральной кальцифицированной пластинкой, прикрепленной к субхондральной костной ткани, служит волнообразная базофильная пограничная линия, соответствующая фронту минерализации. Суставная капсула (сумка) герметически окружает область сустава, прочно прикрепляясь к надкостнице костей выше и ниже расположения суставных поверхностей и ограничивая суставную полость. Она образована двумя слоями - наружным волокнистым слоем (фиброзная мембрана) и внутренним синовиальным слоем (синовиальная мембрана) (см. рис. 85). Волокнистый слой образован плотной волокнистой соединительной тканью, которая переходит в надкостницу. Синовиальный слой выстилает изнутри суставную сумку за исключением суставных поверхнос- тей, покрытых хрящом; в отдельных участках он образует синовиальные складки и синовиальные ворсинки. Синовиальный слой может либо вплотную прилежать к фиброзной оболочке, либо отделяться от нее слоем рыхлой волокнистой соединительной или жировой ткани. Он имеет сложное строение и состоит из двух слоев (см. рис. 85): субинтимального фиброваскулярного слоя (включая его глубокую и поверхностную части) и синовиальной интимы (синовиальной внутренней оболочки). Субинтимальный фиброваскулярный слой представлен клетками, а также коллагеновыми и эластическими волокнами, имеющими в нем различную ориентацию. Синовиальная интима обращена в полость сустава и состоит из 1-6 слоев синовиальных клеток (синовиоцитов), расположенных в виде несплошных эпителиоидных пластов, в которых между клетками лежат компоненты межклеточного вещества. Синовиоциты - специализированные клетки соединительной ткани - разделяются на два основных типа (рис. 86), между которыми имеются промежуточные варианты: 1. Фагоцитирующие синовиальные клетки, или синовиоциты А, - удлиненные макрофагоподобные клетки с овальным ядром, многочисленными митохондриями, умеренно развитым синтетическим аппаратом, высоким содержанием лизосом, фагосом, пиноцитозных пузырьков. На их поверхности имеются многочисленные ветвящиеся микроворсинки. Функция этих клеток связана с поглощением (резорбцией) компонентов синовиальной жидкости. 2. Секреторные синовиальные клетки, или синовиоциты В, - полигональные или отростчатые фибробластоподобные клетки с круглым ядром, многочисленными митохондриями, хорошо развитым синтетическим аппаратом и плотными секреторными гранулами. Эти клетки образуют компоненты матрикса и секретируют ряд веществ (протеогликаны и гиалуроновую кислоту) в синовиальную жидкость, которая смачивает суставные поверхности, исполняя роль смазки, и обеспечивает питание суставных хрящей. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ (ткани внутренней среды)

Рис. 49. Мезенхима зародыша - источник развития соединительных тканей Окраска: гематоксилин-эозин 1 - клетки: 1.1 - клетки в интерфазе, 1.1.1 - отростки клеток, 1.2 - митотически делящиеся клетки; 2 - межклеточные промежутки Кровь и кроветворные ткани

Б - базофилы, Э - эозинофилы, М - миелоциты, Ю - юные (метамиелоциты), П - палочкоядерные, С - сегментоядерные, Л - лимфоциты, Мон - моноциты Доли различных лейкоцитов приведены в процентах от их общего числа

Рис. 50. Кровь человека (мазок) Окраска: по Романовскому-Гимзе 1 - эритроциты; 2 - тромбоциты; 3 - лейкоциты: 3.1 - нейтрофильные гранулоциты (3.1.1 - палочкоядерный, 3.1.2 - сегментоядерный), 3.2 - базофильный гранулоцит, 3.3 - эозинофильный гранулоцит, 3.4 - лимфоциты (3.4.1 - малый лимфоцит, 3.4.2 - средний лимфоцит), 3.5 - моноцит

Рис. 51. Ультраструктура сегментоядерного нейтрофильного гранулоцита Рисунок с ЭМФ 1 - ядро; 2 - цитоплазма: 2.1 - специфическиегранулы, 2.2 - неспецифические гранулы, 2.3 - псевдоподии

Рис. 52. Ультраструктура базофильного гранулоцита Рисунок с ЭМФ 1 - ядро; 2 - цитоплазма: 2.1 - специфические гранулы, 2.2 - неспецифические гранулы

Рис. 53. Ультраструктура эозинофильного гранулоцита Рисунок с ЭМФ 1 - ядро; 2 - цитоплазма: 2.1 - специфические гранулы с кристаллоидными телами; 2.2 - неспецифические гранулы

Рис. 54. Ультраструктура лимфоцита Рисунок с ЭМФ 1 - ядро; 2 - цитоплазма: 2.1 - митохондрия, 2.2 - неспецифические (азурофильные) гранулы, 2.3 - псевдоподии

Рис. 55. Ультраструктура моноцита Рисунок с ЭМФ 1 - ядро; 2 - цитоплазма: 2.1 - комплекс Гольджи, 2.2 - центриоли, 2.3 - митохондрии, 2.4 - неспецифические гранулы, 2.5 - псевдоподии

Рис. 56. Схема кроветворения Структурные преобразования гемопоэтических клеток (начиная со стадии морфологически распознаваемых предшественников)

Рис. 57. Эритропоэз

Рис. 58. Тромбоцитопоэз

Рис. 59. Гранулоцитопоэз: образование нейтрофильных гранулоцитов

Рис. 60. Гранулоцитопоэз: образование эозинофильных гранулоцитов

Рис. 61. Гранулоцитопоэз: образование базофильных гранулоцитов

Рис. 62. Моноцитопоэз: образование моноцитов и макрофагов

Рис. 63. Лимфоцитопоэз (антиген-независимый этап)

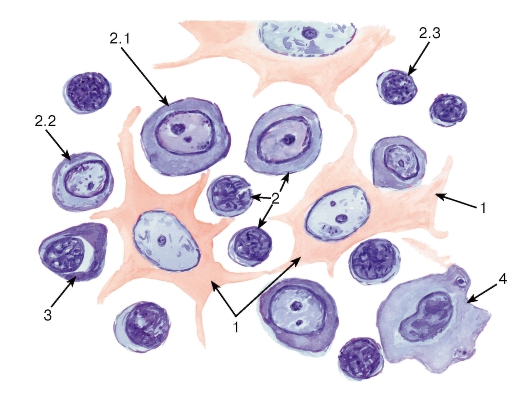

Рис. 64. Лимфоидная ткань (лимфатический узел) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - клетки ретикулярной ткани; 2 - лимфоциты: 2.1 - большой лимфоцит (лимфобласт), 2.2 - средний лимфоцит (незрелый), 2.3 - малый лимфоцит (зрелая форма); 3 - плазмоцит; 4 - макрофаг

Рис. 65. Плазмоциты в лимфоидной ткани (лимфатический узел в условиях иммунной реакции) Окраска: галлоцианин 1 - ядро; 2 - цитоплазма: 2.1 - околоядерный «дворик»

Рис. 66. Ультраструктура плазмоцита Рисунок с ЭМФ 1 - ядро: 1.1 - гетерохроматин в виде спиц колеса, 1.2 - ядрышко; 2 - цитоплазма: 2.1 - цистерны гранулярной эндоплазматической сети, 2.2 - комплекс Гольджи и центриоли (соответствуют расположению околоядерного «дворика» на гистологических препаратах)

Рис. 67. Схема иммуногенеза: КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ. Образование Тх. Дендритные АПК поглощают экзогенные АГ, подвергают их процессингу и экспрессируют на своей поверхности в виде комплекса ЭАГ/ МНС II. Тх (CD4+) связываются с этим комплексом посредством ТКР и молекулы CD4 (двойное иммунное распознавание). При этом АПК и Тх воздействуют друг на друга цитокинами. Активированные Тх подвергаются БТП, превращаясь в один из двух подклассов (Тх1 или Тх2). Тх1 стимулируют преимущественно реакции клеточного иммунитета: они выделяют цитокины, способствующие образованию Тх, Тк и активирующие макрофаги. Тх2 стимулируют преимущественно реакции гуморального иммунитета (см. ниже). Часть Тх превращаются в ТхП. Образование Тк. Дендритные АПК и зараженные вирусами или опухолевые клетки-мишени подвергают процессингу эндогенные АГ и экспрессируют их на своей поверхности в виде комплекса ЭАГ/МНС I. Тк (CD8+) связываются с этим комплексом посредством ТКР и молекулы CD8 (двойное иммунное распознавание). Последующие активация, БТП и дифференцировка Тк требуют помощи со стороны Тх1, выделяющих соответствующие цитокины. Активированные Тк выделяют цитокины и уничтожают клетки-мишени, распознавая комплекс АГ/МНС I на их поверхности (не показано), прикрепляясь к ним и выделяя цитотоксические вещества, накопленные в цитоплазматических гранулах. Часть Тк превращаются в ТкП. ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ. В-лимфоциты специфически связывают экзогенные АГ с помощью поверхностных иммуноглобулиновых рецепторов, поглощают их, подвергают процессингу и экспрессируют на своей поверхности в виде комплекса ЭАГ/МНС II. Тх2 (CD4+) связываются с этим комплексом посредством ТКР и молекулы CD4 (двойное иммунное распознавание), выделяя цитокины, которые активируют В-лимфоциты, стимулируют их БТП и дифференцировку в плазматические клетки, секретирующие иммуноглобулины (антитела). При воздействии АГ формируются также В-клетки памяти. Представленная схема соответствует антиген-зависимому этапу лимфоцитопоэза

Рис. 68. Миелоидная ткань (красный костный мозг) Окраска: азур II-эозин 1 - клетки стромы: 1.1 - ретикулярная клетка, 1.2 - жировая клетка (адипоцит), 1.3 - макрофаг; 2 - гемопоэтические клетки: 2.1 - бластные формы, 2.2 - мегакариоцит, 2.3 - эритробласт базофильный, 2.4 - эритробласт полихроматофильный, 2.5 - эритробласт ортохроматофильный, 2.6 - зрелый эритроцит, 2.7 - промиелоцит, 2.8 - миелоцит, 2.9 - метамиелоцит (юный), 2.10 - зрелые гранулоциты, 2.11 - лимфоциты; 3 - синусоид, содержащий зрелые форменные элементы крови

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; просмотров: 1020; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.119 (0.012 с.) |