Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Экология как наука, история её развития.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте Экология как наука, история её развития.

Существование человека неразрывно связано с определенными условиями среды (температура, влажность, состав воздуха, качество воды, состав пищи и другие). Эти требования вырабатывались в течение многих тысячелетий существования человека. Понятно, что при резком изменении этих факторов или отклонении от нормы, требуемой организму, возможны нарушение обмена веществ и как крайний случай - несовместимость с жизнью человека. Невозможно охранять природу, пользоваться ею, не зная как она устроена, по каким законам существует и развивается, как реагирует на воздействие человека. Все это и является предметом экологии. Термин "экология" предложен в 1869 г. Э. Геккелем (немецкий естествоиспытатель). От греческого "ойкос" -дом, "логос" - наука. Как научная дисциплина экология имеет более чем вековую историю. Систематические экологические исследования ведутся приблизительно с 1900 г. Основы экологии можно найти в научных трудах ученых прошлого века (Гумбольт, Ламарк, Северцев и др.). В развитие экологии значительный вклад внесли русские ученые Вавилов, Сукачев, Павловский, Шварц, Колесников и др. Особая заслуга принадлежит В. И. Вернадскому. В современном понимании экология - наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания.

Выделяют экологию человека, животных, растений и микроорганизмов. В свою очередь эти группы можно исследовать на уровне особи или сообщества, а можно в воде, почве или атмосфере, в земных условиях или космических. Живые организмы обитают в условиях тропической, умеренной и полярной зон, а также в естественных, измененных или антропогенных (созданных человеком) системах, кроме этого можно учитывать загрязненность или незагрязненность среды. Экология как наука основана на разных отраслях биологии (физиология, генетика, биофизика), связана с другими науками (физика, химия, математика, география, геология), использует их методы и термины. В связи с этим появились в последние годы понятия"географическая экология", "химическая экология", "математическая экология", "космическая экология", и "экология человека". Взаимоотношениями человека и машины в условиях промышленных предприятий занимается охрана труда. История Экология своими корнями уходит в далекое прошлое. Потребность в знаниях, определяющих «отношение живого к окружающей его органической и неорганической среде», возникла очень давно. Достаточно вспомнить труды Аристотеля (384— 322 до н. э.), Плиния Старшего (23—79 н. э.), Р. Бойля (1627— 1691) и др., в которых обсуждалось значение среды обитания в жизни организмов и приуроченность их к определенным местообитаниям, чтобы убедиться в этом. Первый этап - зарождение и становление экологии как науки (до 60-х гг. XIX в.). На этом этапе накапливались данные о взаимосвязи живых организмов со средой их обитания, делались первые научные обобщения. Второй этап - оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний (после 60-х гг. XIX в Третий этап -(50-е гг. XX в. — до настоящего времени) — превращение экологии в комплексную науку, включающую в себя науки об охране природной и окружающей человека среды. Из строгой биологической науки экология превращается в «значительный цикл знания, вобрав в себя разделы географии, геологии, химии, физики, социологии, теории культуры, экономики...»

Цели и задачи экологии задачи экологии применительно к деятельности инженера промышленного производства или проектно-конструкторского предприятия могут быть следующие: Оптимизация технологических, и конструкторских решений, исходя из минимального ущерба окружающей среде. Прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий действующих и проектируемых предприятий на окружающую среду. Своевременное выявление и корректировка технологических процессов, наносящих ущерб окружающей среде. Создание систем переработки отходов промышленности.

Задачи теоретической экологии: 1. разработать стереотип устойчивости экосистемы; 2. изучение механизмов адаптации к среде; 3. регуляция численности популяций; 4. изучение биологического разнообразия и механизмов его поддержания; 5. исследование продуктивности процессов в экосистеме; 6. исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее устойчивости; 7. моделирование состояния биосферы и экосистем с учетом глобальных биосферных процессов. Задачи прикладной экологии: 1. прогнозирование и оценка возможности отрицательных последствий для окружающей среду, проектирование и конструирование предприятий; 2. оптимизация инженерных, технологических и проектно-конструкторских решений, исходя из минимального ущерба окружающей среде; 3. улучшение качества окружающей среды; 4. сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов; 5. стратегическая задача – развитие теории взаимоотношения природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.

3. Системные законы экологии 1. З.внутреннего динамического равновесия: наличие ответных реакций отдельных или взаимосвязанных природных систем и их иерархий при воздействии на них вещества, энергии или информации; любое изменение среды ведет к ответным реакциям, стремящимся нейтрализовать результаты изменений. 2. З.толерантности — определяет положение, по которому любой избыток вещества или энергии оказывается загрязняющим окружающую среду. Другая формулировка: фактором, ограничивающим процветание организма или вида, может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия. 3. З.максимизации энергии: выживание или сохранение одной системы в соперничестве с другими определяется наилучшей организацией поступления в нее энергии и использования ее максимального количества наиболее эффективным способом. 4. З.минимума: выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей; жизненные возможности организма или системы лимитируют экологические факторы, количество и качество которых близки к необходимому организму или экосистеме минимуму. 5. З.ограниченности природных ресурсов: все природные ресурсы Земли являются конечными. 6. З.пирамиды энергий, правило 10%: каждый последующий трофический уровень ассимилирует не более 10% энергии предыдущего. 7. З.заполнения экологической ниши: при заполнении ниши исчезнувший или уничтоженный вид заменяется функционально близким или экологически аналогичным видом. Законы Коммонера: «Все связанно со всем» (близок по смыслу к закону внутреннего динамического равновесия, это положение об экосистемах и биосфере), «Все должно куда-то деваться» (это положение о хозяйственной деятельности человека, отходы от которой неизбежны, и потому нужно думать и об уменьшении их количества и о последующем захоронении этих отходов), «Природа знает лучше» (предостерегает нас от самоуверенности), «Ничто не дается даром» (за все надо надо платить)-этот закон снова затрагивает проблемы, которые обобщают закон внутреннего динамического равновесия, законы константности и развития естественной системы, по этому закону Б.Коммонера мы должны возвращать природе то, что берем у нее, иначе катастрофа с течением времени неминуема. Согласно этим законам, глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или потеряно и которое не может явиться объектом всеобщего улучшения; все, что может быть извлечено из глобальной экосистемы человеческим трудом, должно быть возмещено.

Экологические проблемы НТП Научно-техническая революция порождает невиданные ранее возможности для покорения и эксплуатации сил природы, а вместе с тем и для ее загрязнения и разрушения. Она интенсифицирует и ускоряет размах индустриальной деятельности человека, придает ей глобальный характер, многие страны в различных частях планеты стали на путь интенсивного промышленного развития. По некоторым данным общий объем продукции в развитых странах удваивается каждые 15 лет, соответственно увеличивается количество отходов деятельности человека, засоряющих природную среду. Процесс получения и отдачи веществ и энергии должен быть сбалансированным, иначе нарушается экологическое равновесие в природе. Важной проблемой, порождаемой научно-техническим прогрессом, становится создание экологически безвредных производств. Для этого необходимо от созерцательно-констатирующей экологической позиции переходить к общей стратегии взаимно координированных и взаимно уравновешенных отношений техники и природы. Задача состоит в том, чтобы по возможности сокращать использование природных ресурсов, а там, где это практически нереально, развитие производства обеспечивать с наибольшей экономической и экологической эффективностью. Отсюда вытекает необходимость рассмотрения современного производства и живой природы как единой эколого-экономической системы. Основная причина отрицательного воздействия производства на окружающую среду состоит не столько в росте масштабов производства, сколько в несовершенстве его технологии. Два принципиально различных пути борьбы с загрязнением среды состоят в очистке вредных выбросов и в более радикальном и экономичном пути создания безотходных или малоотходных технологических процессов. Однако к выбору пути следует подходить только после тщательного эколого-экономического анализа, так как возникает проблема поиска допустимого уровня загрязнений и экономического оптимума затрат на предотвращение загрязнений с учетом экономии от снижения ущерба от загрязнений и с учетом повышения затрат на создание новой безотходной технологии. Советской науке предстоит создать систему эколого-экономических моделей для оптимального управления процессами природопользования. Это даст возможность совместной оптимизации экономической и экологической систем, т. е. обеспечит рост общественного производства и повысит его эффективность при жестких экологических ограничениях.

Эволюция биосферы. появление простейших клеток-прокариотов; появление значительно более высокоорганизованных клеток-эукариотов; объединение клеток-эукариотов с образованием многоклеточных организмов, функциональная дифференциация клеток в организмах; появление организмов с твердыми скелетами, открывшее путь к образованию высших животных; возникновение у высших животных развитой нервной системы и формирование мозга как центра сбора, переработки, хранения информации и управления на ее основе функционированием и поведением организмов; формирование разума как высшей формы деятельности мозга; образование социальной общности людей – носителей разума. Вершиной направленного развития биосферы стало появление в ней человека, открывшего эру становления на Земле разума. В истории Земли был период чисто геологической эволюции, его сменил период геолого-биологической эволюции, а с появлением человека открылся период психогенеза – духовной эволюции. Роль организмов в эволюции биосферы. Криптозой архей (3,6 – 2,6 млрд лет тому назад) господство одноклеточных(сине-зеленые водоросли, прокариоты) протерозой (2,6млрд. – 600 млн. л. т. н.) низшие формы растений, колонии организмов, эукариоты возникновение фотосинтеза привело к накоплению в воде и атмосфере свободного кислорода, благодаря чему возник и начал развиваться процесс аэробного дыхания – одна из основ прогрессивной эволюции живых организмов Земли. -появление первых живых систем -возникновение механизма репликации -формирование клетки(мембрана) -поверхностный слой водоемов – зарождение жизни (планктон, бактерии) Фанерозой 2.1 палеозой 2.1.1 кембрий(680 млн. л. т. н.) 2.1.2 ордовик(490 млн. л. т. н.) процветание всех отделов водорослей и морских беспозвоночных. Наиболее распространены трилобиты. 2.1.3 силур(440 млн. л. т. н.) выход растений на сушу – появление псилофитов. Появление первых наземных беспозвоночных; в морях – первых позвоночных (бесчелюстных щитковых). 2.1.4 девон(400 млн. л. т. н.) папортникообразные, первые земноводные – стегоцефалы. 2.1.5 карбон(350 млн. л. т. н.) расцвет земноводных, появление первых пресмыкающихся, первые крылатые насекомые, пауки, скорпионы. 2.1.6 пермь(280 – 230 млн. л. т. н.) распространение голосеменных растений, развитие пресмыкающихся, насекомых. 2.2 мезозой 2.2.1 триас(230 млн. л. т. н.) развитие голосеменных и пресмыкающихся(динозавры), появление первых млекопитающих, настоящих костистых рыб. 2.2.2 юрский(190 млн. л. т. н.) господство голосеменных растений, появление первых птиц; первых покрытосеменных растений. 2.2.3 меловой(65-70 млн. л. т. н.) распространение покрытосеменных растений, широкое распространение насекомых; постепенное вымирание рептилий(динозавров) 2.3 кайнозой 2.3.1 палеогеновый(60 млн. л. т. н.) появление парапитеков и дриопитеков 2.3.2 неогеновый(25 млн. л. т. н.) современные семейства млекопитающих, господство покрытосеменных растений 2.3.3 антропогеновый(2,5 млн. л. т. н.) появление и развитие человека Популяция. Естественная совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которые длительно существуют на относительно обособленной территории, называютпопуляцией. Популяции имеют сложную структуру по полу и возрасту, различны по занимаемой площади и числу особей. Численность популяции может резко колебаться по сезонам и годам. Популяция, хотя и обладает потенциальной возможностью неограниченного увеличения численности, обычно насчитывает столько особей, сколько их может прокормиться на занимаемой территории. Например: годы, урожайные для хвойных, отличаются высокой численностью кедровок, белок и соболей, питающихся их семенами. Главный фактор, определяющий единство популяции и ее обособленность от других, - свободное скрещивание особей. Отсюда большое сходство особей внутри одной популяции по сравнению с особями других популяций. Обособленность популяций поддерживается географической (горы, реки, пустыни) и биологической (разные сроки цветения или спаривания, половая несовместимость и др.) изоляцией. В популяции происходят все первичные эволюционные процессы, это основная единица эволюции.

Биогеоценоз и экосистема Близким по значению понятием является экосистема — система, состоящая из взаимосвязанных между собой сообществ организмов разных видов и среды их обитания. Экосистема — более широкое понятие, относящееся к любой подобной системе. Биогеоценоз, в свою очередь — класс экосистем, экосистема, занимающая определенный участок суши и включающая основные компоненты среды — почву, подпочву, растительный покров, приземный слой атмосферы. Не являются биогеоценозами водные экосистемы, большинство искусственных экосистем. Таким образом, каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз. Для характеристики биогеоценоза используются два близких понятия: биотоп и экотоп(факторы неживой природы:климат, почва). Биотоп — это совокупность абиотических факторов в пределах территории, которую занимает биогеоценоз организмы из других биогеоценозов. По содержанию экологический термин «биогеоценоз» идентичен физико-географическому термину фация. Свойства биогеоценоза естественная, исторически сложившаяся система система, способная к саморегуляции и поддержанию своего состава на определенном постоянном уровне характерен круговорот веществ открытая система для поступления и выхода энергии, основной источник которой — Солнце Основные показатели биогеоценоза Видовой состав — количество видов, обитающих в биогеоценозе. Видовое разнообразие - количество видов, обитающих в биогеоценозе на единицу площади или объема. В большинстве случаев видовой состав и видовое разнообразие количественно не совпадают и видовое разнообразие напрямую зависит от исследуемого участка. Биомасса — количество организмов биогеоценоза, выраженное в единицах массы. Чаще всего биомассу подразделяют на: биомассу продуцентов биомассу консументов биомассу редуцентов Продуктивность Устойчивость Способность к саморегуляции

Лучистая энергия солнца. Солнечная энергия - основной источник энергии на Земле, основа существования живых организмов (процесс фотосинтеза). Количество энергии у поверхности Земли -21*10 кДж (солнечная постоянная) - на экваторе. Уменьшается к полюсам примерно в 2,5 раза. Также количество солнечной энергии зависит от периода года, продолжительности дня, прозрачности атмосферного воздуха (чем больше пыли, тем меньше солнечной энергии). На основе радиационного режима выделяют климатические пояса (тундра, леса, пустыни и т. д.) (солнечная радиация). Освещение. Определяется годовой суммарной солнечной радиацией, географическими факторами (состояние атмосферы, характер рельефа и т. д.). Свет необходим для процесса фотосинтеза, определяет сроки цветения и плодоношения растений. Растения подразделяются на: • светолюбивые - растения открытых, хорошо освещаемых мест. • тенелюбивые - нижние ярусы лесов (зеленый мох, лишайник). • тепловыносливые - хорошо растут на свету, но и переносят затенение. Легко подстраиваются под световой режим. Для животных световой режим не является таким необходимым экологическим фактором, но он необходим для ориентации в пространстве. Поэтому различные животные имеют различную конструкцию глаз. У беспозвоночных - самая примитивная, у других - очень сложная. У постоянных обитателей пещер может отсутствовать. Гремучие змеи видят ИК часть спектра, поэтому охотятся ночью. 3) Температура: Один из важнейших абиотических факторов, прямо или косвенно влияющий на живые организмы. Температура непосредственно влияет на жизнедеятельность растений и животных, определяя их активность и характер существования в конкретных ситуациях. Особенно заметное влияние оказывает t на фотосинтез, обмен веществ, потребление пищи, двигательную активность и размножение. Например, у картофеля максимальная продуктивность фотосинтеза при +20°С, а при t = 48°С полностью прекращается. В зависимости от характера теплообмена с внешней средой организмы делятся: • Организмы, t тела= t окр. среды, т.е. меняется в зависимости от t окр. среды, нет механизма терморегуляции (эффективного) (растения, рыбы, рептилии...). Растения понижают t за счет интенсивного испарения, при достаточном снабжении водой в пустыне - уменьшается t листьев на 15°С. • Организмы с постоянной t тела (млекопитающие, птицы), более высокий уровень обмена веществ. Существует теплоизоляционный слой (мех, перья, жир), t =36-40°C. • Организмы с постоянной t (еж, барсук, медведь), период активности - const t тела, зимняя спячка -значительно уменьшается (низкие потери энергии). Также выделяют организмы, способные переносить колебания t0 в широких пределах (лишайники, млекопитающие, северные птицы) и организмы, существующие только при определенных t0 (глубоководные организмы, водоросли полярных льдов). Атмосферные осадки. Это дождь, снег, град и т.д. Осадки определяют перемещение и распространение вредных веществ в окружающей среде. В общем кругообороте воды наиболее подвижны именно атмосферные осадки, т.к. объем влаги в атмосфере меняется 40 раз за год. Основными условиями возникновения осадков являются: t воздуха, движение воздуха, рельеф. Существуют следующие зоны в распределении осадков по земной поверхности: • Влажная экваториальная. Осадков более 2000 мм/год, например, бассейны рек Амазонка, Конго. Максимальное количество осадков - 11684 мм/год - о. Кауан (Гавайские о-ва), 350 дней в году дождь. Здесь располагаются влажные экваториальные леса - самый богатый тип растительности (более 50 тысяч видов). • Сухая зона тропического пояса. Осадков менее 200 мм/год. Пустыня Сахара и т.д. Минимальное количество осадков - 0,8 мм/год -пустыня Атакама (Чили, Южная Америка). • Влажная зона умеренных широт. Осадков более 500 мм/год. Лесная зона Европы и Северная Америка, Сибирь. • Полярная область. Незначительное количество осадков до 250 мм/год (низкая t воздуха, низкое испарение). Арктические пустыни с бедной растительностью. Газовый состав атмосферы. Состав ее практически постоянен и включает: N -78%, 0 -20,9%, СО, аргон и другие газы, частицы воды, пыль. Давление атмосферы. 760 мм ртутного столба или 10 кПа.

Почва - это поверхностный слой земной коры, который образуется и развивается в результате взаимодействия растений, животных, микроорганизмов, горных пород и является самостоятельной экосистемой. Важнейшим свойством почвы является плодородие, т.е. способность обеспечивать рост и развитие растений. Это свойство представляет исключительную ценность для жизни человека и других организмов. Почва является составной частью биосферы и энергии в природе, поддерживает газовый состав атмосферы. Состав почвы: твердые частицы, жидкость (вода), газы (воздух О, СО), растения, животные, микроорганизмы, гумус. Толщина почвы; 0,5м - тундра, горы; 1,5м - на равнинах. 1 см почвы образуется примерно за 100 лет. Типы почв: 1. Арктические и тундровые (гумус до 1 -3 %) 2. Подзолистые (хвойные леса, гумус до 4-5 %). 3. Черноземы (степь, гумус до 10 %). 4. Каштановые (в сухих степях, гумус до 4%). 5. Серо-бурые (пустыни субтропические пояса, гумус 1-1,5%). 6. Красноземы (влажный субтропический лес, гумус до 6 %). Гумус - органическое вещество почвы, образующееся в результате биохимического разложения растительных и животных остатков, которое накапливается в верхнем слое почвы. Главный источник питания растений. В гумусе также накапливаются микроэлементы. В процессе эксплуатации почв количество гумуса уменьшается, поэтому необходимо вносить различные удобрения. Физические свойства: 1. Механический состав - содержание частиц различного диаметра. 2. Плотность. 3. Теплоемкость, теплопроводность. 4. Влагоемкость, влагопроницаемость (у песка выше влагопроницаемость, у глины - влагопроницаемость). 5. Аэрация - способность насыщения почвы воздухом (рыхление почвы). Химические свойства: 1. Химический состав: • до 50 % SiO - кремнезем • до 25 % Al O - глинозем • до 10 %- оксиды Fe • остальное - оксиды Са, К, Mg, Р и т.д. 2. Кислотность 3. Содержание вредных веществ (пестициды, тяжелые металлы и т.д.) Влияние кислотности на растения: • Обитают на кислых почвах (рН < 6,7) карликовая береза, хвощ, некоторые мхи • Нейтральные (рН 6,7 - 7,0) большинство культурных растений • На щелочных почвах (рН > 7,0) степные и пустынные растения (лебеда, полынь...) • Могут расти на любой почве (ландыш, вьюн, земляника лесная)

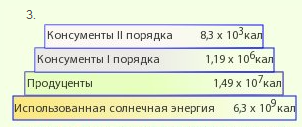

Освещение. Определяется годовой суммарной солнечной радиацией, географическими факторами (состояние атмосферы, характер рельефа и т. д.). Свет необходим для процесса фотосинтеза, определяет сроки цветения и плодоношения растений. Растения подразделяются на: • светолюбивые - растения открытых, хорошо освещаемых мест. • тенелюбивые - нижние ярусы лесов (зеленый мох, лишайник). • тепловыносливые - хорошо растут на свету, но и переносят затенение. Легко подстраиваются под световой режим. Для животных световой режим не является таким необходимым экологическим фактором, но он необходим для ориентации в пространстве. Поэтому различные животные имеют различную конструкцию глаз. У беспозвоночных - самая примитивная, у других - очень сложная. У постоянных обитателей пещер может отсутствовать. Гремучие змеи видят ИК часть спектра, поэтому охотятся ночью. 3) Температура: Один из важнейших абиотических факторов, прямо или косвенно влияющий на живые организмы. Температура непосредственно влияет на жизнедеятельность растений и животных, определяя их активность и характер существования в конкретных ситуациях. Особенно заметное влияние оказывает t В зависимости от характера теплообмена с внешней средой организмы делятся: • Организмы, t • Организмы с постоянной t • Организмы с постоянной t Также выделяют организмы, способные переносить колебания t0 в широких пределах (лишайники, млекопитающие, северные птицы) и организмы, существующие только при определенных t0 (глубоководные организмы, водоросли полярных льдов). 4) Влажность атмосферного воздуха. Наиболее богаты влагой нижние слои атмосферы (до высоты 2 км), где концентрируется до 50 Атмосферные осадки. Это дождь, снег, град и т.д. Осадки определяют перемещение и распространение вредных веществ в окружающей среде. В общем кругообороте воды наиболее подвижны именно атмосферные осадки, т.к. объем влаги в атмосфере меняется 40 раз за год. Основными условиями возникновения осадков являются: t Существуют следующие зоны в распределении осадков по земной поверхности: • Влажная экваториальная. Осадков более 2000 мм/год, например, бассейны рек Амазонка, Конго. Максимальное количество осадков - 11684 мм/год - о. Кауан (Гавайские о-ва), 350 дней в году дождь. Здесь располагаются влажные экваториальные леса - самый богатый тип растительности (более 50 тысяч видов). • Сухая зона тропического пояса. Осадков менее 200 мм/год. Пустыня Сахара и т.д. Минимальное количество осадков - 0,8 мм/год -пустыня Атакама (Чили, Южная Америка). • Влажная зона умеренных широт. Осадков более 500 мм/год. Лесная зона Европы и Северная Америка, Сибирь. • Полярная область. Незначительное количество осадков до 250 мм/год (низкая t 6) Газовый состав атмосферы. Состав ее практически постоянен и включает: N Пастбищные В пастбищной трофической цепи (цепь выедания) основу составляют автотрофные организмы, затем идут потребляющие их растительноядные животные (например, зоопланктон, питающийся фитопланктоном), потом хищники (консументы) 1-го порядка (например, рыбы, потребляющие зоопланктон), хищники 2-го порядка (например, щука, питающаяся другими рыбами). Особенно длинны трофические цепи в океане, где многие виды (например, тунцы) занимают место консументов 4-го порядка. Детритные В детритных трофических цепях (цепи разложения), наиболее распространённых в лесах, большая часть продукции растений не потребляется непосредственно растительноядными животными, а отмирает, подвергаясь затем разложению организмами и минерализации. Таким образом, детритные трофические цепи начинаются от детрита (органических останков), идут к микроорганизмам, которые им питаются, а затем к детритофагам и к их потребителям — хищникам. В водных экосистемах (особенно в эвтрофных водоёмах и на больших глубинах океана) часть продукции растений и животных также поступает в детритные трофические цепи. В масштабах планеты, на долю цепей выедания приходится около 10 % энергии и веществ запасённых автотрофами, 90 % же процентов включается в круговорот посредством цепей разложения. Трофические пирамиды Трофическая (экологическая) пирамида - графические изображения соотношения между продуцентами и консументами всех уровней (травоядных, хищников; видов, питающихся другими хищниками) в экосистеме. Основанием пирамиды служит первый трофический уровень - уровень продуцентов, последующие этажи пирамиды образованы следующими уровнями пищевой цепи - консументами различных порядков. Высота всех блоков в пирамиде одинакова, а длина пропорциональна числу, биомассе или энергии на соответствующем уровне. Экологические пирамиды различают в зависимости от показателей, на основании которых строится пирамида. При этом для всех пирамид установлено основное правило, согласно которому в любой экосистеме больше растений, чем животных, травоядных, чем плотоядных, насекомых, чем птиц. Правило экологической пирамиды: «Показатель каждого уровня экологической пирамиды приблизительно в 10 раз меньше предыдущего» На основе правила экологической пирамиды можно определить или рассчитать количественные соотношения разных видов растений и животных в естественных и искусственно создаваемых экологических системах. Например, 1 кг массы морского зверя (тюленя, дельфина) нужно 10 кг съеденной рыбы, а этим 10 кг нужно уже 100 кг их корма - водных беспозвоночных, которым в свою очередь для образования такой массы необходимо съедать 1000 кг водорослей и бактерий. В данном случае экологическая пирамида будет устойчива.

Типы экологических пирамид: 1) Пирамиды чисел - на каждом уровне откладывается численность отдельных организмов. Пирамида чисел отображает отчетливую закономерность: количество особей, составляющих последовательный ряд звеньев от продуцентов к консументам, неуклонно уменьшается Например, чтобы прокормить одного волка, необходимо по крайней мере несколько зайцев, на которых он мог бы охотиться; чтобы прокормить этих зайцев, нужно довольно большое количество разнообразных растений. В данном случае пирамида будет иметь вид треугольника с широким основанием суживающимся кверху.

Обычно в наземных биоценозах общая масса продуцентов больше, чем каждого последующего звена. В свою очередь, общая масса консументов первого порядка больше, нежели консументов второго порядка и т.д.

Пирамиды энергии позволяют сравнивать энергетическую значимость популяций внутри экосистемы и иллюстрировать количественные отношения в отдельных, представляющих особый интерес частях экосистем, например, в звеньях жертва-хищник или хозяин-паразит.

Биотический круговорот

Биотический круговорот является частью большого круговорота и происходит на уровне экосистем. Он заключается в том, что питательные вещества почвы, вода, углерод и другие элементы аккумулируются в веществе растений и расходуются на поддержание собственных жизненных процессов и жизненных процессов организмов-консументов. Продукты распада органического вещества (опавшие листья, умершие растения и животные) с помощью бактерий, грибов, червей, моллюсков и т. д. вновь разлагаются до минеральных компонентов, которые снова становятся доступными растениям и тем самым вновь вовлекаются ими в поток вещества. Наиболее значимыми для функционирования биосферы являются круговороты основных элементов, входящих в состав живого вещества: углерода, кислорода, азота, фосфора и серы, поскольку они являются компонентами для построения основных молекул живого вещества – углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот. Эти круговороты создаются живым веществом и одновременно поддерживают жизнедеятельность самих живых организмов. Круговорот химических веществ из неорганической среды в органическую среду и обратно, осуществляемый через растительные и животные организмы с использованием солнечной или химической энергии, называют биогеохимическим циклом. На рисунке двойными стрелками показаны направления переноса органических веществ, одинарными стрелками – направления переноса наиболее важных неорганических веществ.

Круговорот углерода Углерод в биосфере часто представлен наиболее подвижной формой – углекислым газом. Источником первичной углекислоты биосферы является вулканическая деятельность. Миграция углекислого газа в биосфере Земли протекает двумя путями. Первый путь заключается в поглощении его в процессе фотосинтеза с образованием органических веществ и в последующем захоронении их в литосфере в виде торфа и угля, горных сланцев, рассеянной органики, осадочных горных пород. Так, в далёкие геологические эпохи сотни миллионов лет назад значительная часть фотосинтезируемого органического вещества не использовалась ни консументами, ни редуцентами, а накапливалась и постепенно погребалась под различными минеральными осадками. Находясь в породах миллионы лет, этот детрит под действием высоких температур и давления превращается в нефть, природный газ и уголь, во что именно – зависело от исходного материала, продолжительности и условий пребывания в породах. Теперь мы в огромных количествах добываем это ископаемое топливо для обеспечения потребностей в энергии, а сжигая его, в определенном смысле завершаем круговорот углерода.

По второму пути миграция углерода осуществляется созданием карбонатной системы в различных водоёмах, где СО2 переходит в Н2СО3, НСО31-, СО32-. Затем с помощью растворённого в воде кальция (реже магния) происходит осажд

|

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 718; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.141 (0.02 с.) |

на фотосинтез, обмен веществ, потребление пищи, двигательную активность и размножение. Например, у картофеля максимальная продуктивность фотосинтеза при +20°С, а при t = 48°С полностью прекращается.

на фотосинтез, обмен веществ, потребление пищи, двигательную активность и размножение. Например, у картофеля максимальная продуктивность фотосинтеза при +20°С, а при t = 48°С полностью прекращается. всей влаги, количество водяного пара, содержащегося в воздухе, зависит от t

всей влаги, количество водяного пара, содержащегося в воздухе, зависит от t  -78%, 0

-78%, 0  Пирамида чисел позволяет, например, рассчитывать допустимую величину улова рыбы или отстрела животных в охотничий период без последствий для нормального их воспроизведения.

Пирамида чисел позволяет, например, рассчитывать допустимую величину улова рыбы или отстрела животных в охотничий период без последствий для нормального их воспроизведения. 2) Пирамиды биомасс - характеризует общую сухую или сырую массу организмов на данном трофическом уровне, например, в единицах массы на единицу площади - г/м2, кг/га, т/км2 или на объем - г/м3 (рис.4)

2) Пирамиды биомасс - характеризует общую сухую или сырую массу организмов на данном трофическом уровне, например, в единицах массы на единицу площади - г/м2, кг/га, т/км2 или на объем - г/м3 (рис.4) 3) Пирамиды энергии - показывает величину потока энергии или продуктивности на последовательных уровнях

3) Пирамиды энергии - показывает величину потока энергии или продуктивности на последовательных уровнях