Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Особенности иммунитета при грибковых заболеванияхСодержание книги

Поиск на нашем сайте

Особенности противогрибкового иммунитета зависят от морфологических свойств грибков (размеры клеток, форма), сложности их антигенного состава, изменчивости в зависимости от условий существования, формы и стадии микоза. Большинство грибков относятся к свободноживущим организмам и только некоторые из них способны вызывать заболевания. Более того, для возникновения заболевания у человека необходимым условием является наличие у него иммунодефицита по полиморфноядерным лейкоцитам, Т-лимфоцитам, С3 компоненту комплемента. Функциональными дефектами лейкоцитов является их неспособность образовывать псевдоподии (синдром «ленивых лейкоцитов»), неспособность формировать фаголизосомы (синдром Чедиака-Хигаси), нарушение способности к продукции активных форм кислорода, обеспечивающих переваривание микроба. Дефицит по С3 также ведет к снижению активности фагоцитов. И, наконец, наиболее часто микозы у человека возникают при низкой продукции Т-лимфоцитов (Тс, Тh). Формирование иммунитета связывают с восстановлением функциональной активности полиморфно-ядерных лейкоцитов и усиленной продукцией Т-лимфоцитов. Специфические антитела образуются лишь при некоторых формах глубоких микозов. Считают, что они не принимают участия в механизмах защиты, являясь свидетелями иммунной перестройки организма. Особенности иммунитета при протозойных заболеваниях Особенности обусловлены внутриклеточной локализацией возбудителей, изменчивостью их поверхностных антигенов, наличием антигенов, общих с антигенами клеток человека, иммуносупрессивными свойствами паразитов. При протозойных заболеваниях могут образовываться IgМ и IgG, но специфичность их крайне низка вследствие их образования в результате поликлональной активации В-лимфоцитов и антигенной изменчивости паразитов. Выздоровление наступает при активации Т-лимфоцитов (Тс, Тh). Полноценный постинфекционный иммунитет формируется очень редко. Серологические методы исследования Серологические реакции применяют в двух направлениях: 1. Выявление с диагностической целью антител в сыворотке крови обследуемого при наличии набора известных антигенов. В качестве антигенов применяют взвеси микроорганизмов, инактивированные химическими или физическими методами, или используют диагностикумы, представляющие фракции микроорганизма.

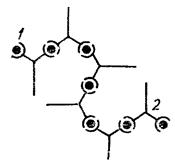

Как правило, результаты серологической диагностики получают при исследовании парных сывороток крови больных, взятых в первые дни болезни и через определенные промежутки времени от начала заболевания. 2. Определение родовой, видовой и типовой принадлежности микроорганизма или его антигенов с известными иммунными сыворотками. Иммунные сыворотки должны содержать антитела в высоком титре и быть строго специфичными. В лабораторной практике применяют серологические реакции, основанные на прямом взаимодействии антигена с антителом (агглютинация, преципитация) и опосредованные реакции (реакция непрямой гемагглютинации, реакция связывания комплемента), а также реакции с использованием меченых антител или антигенов (иммуноферментный, радиоиммунный анализ, метод флюоресцирующих антител). Реакция агглютинации (РА) Реакция агглютинации применяется в лабораторной практике для идентификации выделенных микроорганизмов или для обнаружения специфических антител в сыворотке крови. Механизм реакции основан на взаимодействии детерминантных групп антигена с активными центрами иммуноглобулина в электролитной среде. Реакции протекают в две фазы – соединение антигена с антителом, вторая фаза – выделение в осадок образовавшегося комплекса АГ+АТ. Характер осадка зависит от природы антигена: жгутиковые бактерии дают крупнохлопьевый осадок, безжгутиковые и бескапсулярные – мелкозернистый, капсульные – тяжистый (рис. 41). Существуют два способа постановки реакции агглютинации: 1) пластинчатый и 2) пробирочный. Пластинчатый метод является качественной реакцией и служит для предварительного определения вида микроба. Пробирочный метод используется для определения количественного содержания антител, при этом в пробирках ставится развернутая реакция агглютинации.

.

Реакция преципитации (РП) Феномен преципитации заключается во взаимодействии мелкодисперсных антигенов (преципитиногенов) с соответствующими антителами (преципитинами) и образованием преципитата (рис. 42). Постановку РП осуществляют двумя методами: в жидкой среде – по типу реакции флокуляции, кольцепреципитации или в плотной среде в агаре (геле). РП применяют в двух целях: выявление антигенов по известной иммунной преципитирующей сыворотке или антител с использованием известных антигенов. Существует много вариантов постановок реакции, но чаще всего используют следующие методики: реакция преципитации в геле по Оухтерлони, радиальная иммунодиффузия по Манчини, реакция иммуноэлектрофореза, реакция флокуляции, кольцепреципитации.

Реакция преципитации в геле по Оухтерлони. Для постановки реакции используют 1% агар Дифко, который разливают расплавленным на предметные стекла или чашки Петри слоем толщиной 0,5 см. В застывшем агаре вырезают лунки диаметром 5 мм специальным приспособлением. В одну лунку помещают взвесь, содержащую исследуемый антиген, в другую – иммунную сыворотку. Антиген и антитела диффундируют в питательную среду, вступают в иммунную реакцию и образуют полосы преципитации. Учет реакции проводят предварительно через 4 часа, окончательно – через 24–48 часов. Реакцию Оухтерлони можно использовать для определения токсичности бактерий, титра антител, активности стандартных диагностикумов или иммунных специфических сывороток (рис. 43).

Реакция кольцепреципитации Данную реакцию применяют для выявления антигенов с помощью иммунной преципитирующей сыворотки, содержащей специфические антитела. Это качественный метод исследования. Реакцию проводят путем наслаивания на иммунную сыворотку среды, содержащей определенный антиген. Реакцию ставят в узких пробирках объемом 0,1- 0,5 мл. В случае соответствия антигена и антитела на границе между ними через 3-5 мин образуется кольцо преципитации (рис. 43). Необходимым условием образования нерастворимого иммунного комплекса является эквивалентное соотношение антигенов и антител.

|

||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; просмотров: 264; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.143.253.165 (0.011 с.) |

При положительной реакции на дне пробирки образуется осадок (агглютинат). За титр антител принимают последнее разведение, в котором наблюдается четкая агглютинация. Интенсивность оценивается по 4-х крестной системе. Постановка РА должна сопровождаться контролем сыворотки и антигена. Учет реакции агглютинации на стекле производится через 5 – 10 мин, пробирочной – через 18 – 20 часов.

При положительной реакции на дне пробирки образуется осадок (агглютинат). За титр антител принимают последнее разведение, в котором наблюдается четкая агглютинация. Интенсивность оценивается по 4-х крестной системе. Постановка РА должна сопровождаться контролем сыворотки и антигена. Учет реакции агглютинации на стекле производится через 5 – 10 мин, пробирочной – через 18 – 20 часов.