Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Русское понимание государственностиСодержание книги

Поиск на нашем сайте

Государственность в нашем представлении удачно определил гегельянец-реалист Борис Чичерин [1998: 64]: «Государство как единое целое есть реальное явление; общество как единое целое есть фикция». Общественная среда может сгущаться в государство согласно идеальным целям, тогда как государство всегда предстает как единство, «представляющее общество как единое целое». С такой точки зрения государство воспринимается как «живой организм народного единства», как «существо мистическое», как «особый аспект сверхличного человеческого бытия» [Струве 1997: 377, 406]. Так представляет себе рождение государства русская мысль. От семьи через род и общество оплотняется государство. Вообще-то это славянофильская схема. Хомяков говорил, что «область государства — земля и вещество; его оружие — меч вещественный» [Хомяков 1912, 8: 32]. Энергия силы, двинутой идеей общественных связей, поскольку «правительство только направляет употребление сил, а не создает сил» [Там же: 177]. Вот первое в литературе разграничение мыслью государственности и «правительства» (бюрократии). Впоследствии ее развил Ключевский, разграничивая «технику правительственной машины» и идею государственности. Русский человек — государственник, верно, но не подменяйте понятий, не ставьте вещность чиновника вместо вечности государства. Естественно, начались поиски той социальной компоненты, которая скрепляет все уровни данного метонимического смещения от частей к «единому целому». И такая компонента находится. Она запрограммирована в самом термине государство. История слова разворачивается как бы на глазах:

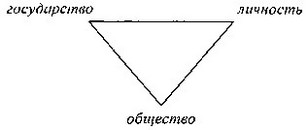

господарь > государь > государство > (сударь)

Эту вырастающую последовательность Иван Солоневич представил так [1997: 162]: «Каждому человеку, вне зависимости от принадлежности его к тому или иному народу, свойственно желание иметь семью. Всякому народу свойственно желание стать нацией. Всякой нации свойственно желание отлиться в форму независимого государства». Совмещенность субъект-объектных отношений, выраженных составным словом господарь (гость—хозяин), со временем разводится по уровням «господства»: с одной стороны, это Господь, с другой — государь. В «Домострое» XVI в. тройственный смысл слова государь обозначен четко. Государь предстоит как хозяин Дома (глава семьи), как хозяин государства (царь) и как «хозяин мира» (господарь > господь, впоследствии господин). Очень тонко, в оттенках смысла, передавал это «истечение власти» сверху вниз Иван Ильин, в соответствии с традицией полагавший, что русская идея государства есть растущий из общества на сакральном освящении организм, тогда как привнесенное извне любое иное государственное образование неприемлемо. Государство прорастает из общества как наивысший уровень «государения»-дарения, а не навязывается по чуждым схемам чужого властвования. «Право и государство, закон и начальство как система абстрактных представлений мало о чем говорят волевому началу русской души. Необходимо их принять сердцем — с верой и совестью соединить, через веру и совесть обосновать и одобрить; надо объять их своим религиозным и нравственным взором, надо представить их художественно, стало быть персонифицировать» — в символе царя [Ильин 6, 2: 579—580]. Интуитивно осознаваемая связь уровней социального подчинения поддерживается в сознании семантикой корня, из чего, например, монархисты (Лев Тихомиров) делали вывод: единство общества и государства достижимо только при монархии, поскольку лишь монарх одновременно является и «краеугольным камнем государственности», и символом органического единения общества. «Этимологическая» эта перспектива не согласуется с историческими фактами, да и сами концепты «государство» и «общество» сходятся лишь в одной-единственной смысловой точке: развитие идеи «господарь» в «государь» выражает иерархию сверху вниз (это — воля), тогда как «община» > «общество» выражает идею равенства в горизонтальном ряду (а это — свобода, причем свобода важна для самой личности, а не для общества в целом). Общество поставило себе государство как скрепу, — говорил Константин Аксаков, — но горе в том, что «цель государства сделать ненужной совесть» [Аксаков 1898: 592], и это верно, поскольку для государства не духовное важно (как совместное сознание со-вести), а честь — вещное воплощение той же совести, материальный ее субстрат. Впрочем, и сам Тихомиров говорил не об обществе, а об «общественности», а это совсем не то же самое. «Передовая общественность» ныне именуется «элитой» и прочими непривлекательными словами, но признать такую элиту за общество трудно. Скорее — свой круг. Мы же... «мы даже не умеем угнетать» [Самарин 1996: 324]. В русской истории были-таки светлые точки схождения свободы и воли, чина и ряда, государства и общества. Это — точки расцвета. Иначе — когда решались говорить о подавлении одного другим. Тот же Тихомиров полагал, что общество не нужно («упраздняется»), если личности, его составляющие, внутренне независимы и самоудовлетворены. Происходит так оттого, что общество — порядок стихийный, тогда как государство — «сознательный», и потому он крепче. Омертвление общественного организма происходит, когда исчезает состязательная соревновательность между обществом и государством и государство единолично устанавливает нормы развития (это и есть тоталитаризм). Подобно тому как в других странах политическая борьба осуществляется как борьба между партиями, у нас конкурируют не политические партии, а этические нормы государства и общества. Как государство двоится на идею государственности и на телесность «правительственной власти», так есть и «два понимания общества: или общество понимается как природа, или общество понимается как дух. Если общество есть природа, то оправдывается насилие сильного над слабым, подбор сильных и приспособленных, воля к могуществу, господство человека над человеком, рабство и неравенство, человек человеку волк. Если общество есть дух, то утверждается высшая ценность человека, права человека, свобода, равенство и братство» [Бердяев 1990: 144]. Замените слово дух словом идея, а слово природа словом вещь — и вы получите то же уравнение, связанное со скрытым удвоением мысли русского реалиста. Равно как и в толковании Чичериным отношения «человек — общество»: это все то же соотношение вещи и идеи: «Не общество, а лица думают, чувствуют и хотят; поэтому от них все исходит и к ним все возвращается» [Чичерин 1998: 39]. Таким образом, родовая черта русской ментальности состоит в отторжении западной модели государства как вспомогательного механизма общественной деятельности; для русских государство «включает в себя смыслополагающую функцию. Государство должно генерировать образы будущего, мы же все должны "строить" что-то определенное. Повседневная рутина без придающей ей возвышенный смысл цели-программы для россиян психологически тягостна», «заботливое государство» должно ставить «трансцендентные цели» [Андреев 1999: 50]. Внутренняя противоречивость русской ментальности в толковании «государства» возникает из-за несведения в единый фокус категорий государство и государственность — вещного и вечного, «тела» государства и государственной «идеи». «Русский народ довольно сносно переносит, так сказать, внутрисемейные неурядицы, но когда его систематически начинают бить чужие — он этого не любит. Означает ли эта нелюбовь "извращение государственного инстинкта"? Или она означает силу этого инстинкта?» [Солоневич 1997: 155] — вот вопрос, опять-таки неразрешимый. И так в любом отношении к категории «государство». Именно с позиции идеальной государственности выделяются те традиционные русские ценности, которые могут лечь в основу новой цивилизации: почитание родной земли как величайшей ценности, жертвенность общественного служения, духовный авторитет верховной власти, идеал соборного социального единения, «дух всемирной отзывчивости» и нравственное искание правды [Иванов 1999: 92, 96].

Народ и государство Взглянем на нашу антиномию и с другой стороны. Всё так: государство реально — общество идеально (т. е. не имеет материализованных проявлении, но нисколько не виртуально). Именно общество, по многим суждениям, порождает защитную свою сферу — государство. Следовательно, «идея» воссоздается в явленности «вещи». Однако антиномия рассудка не всегда соответствует жизни. Субъектом (или объектом?) общества или государства является народ? «Народ» — такая же отвлеченность мысли, как и «государство», и потому, быть может, часто именуется «публикой», «массой» и т. д. Возникает еще одно метонимическое перенесение смысла, весьма характерное для «реалиста», в своих суждениях исходящего из слова:

общество > народ > «народные массы» > масса

Речь идет об одном и том же действительном, но в оттенках идеальной реальности. Зависит от взгляда. Русский либерал XIX в. замечал «поразительную черту — еще весьма недавнюю безличность великорусской массы, отсутствие, в огромном большинстве, ясно определенного индивидуального характера, индивидуальной обособленности русских людей», у которых «все их хорошие стороны сосредоточены только в домашнем, семейном быту; только интересы семейные и домашние составляют для них серьезное дело; всё, что вне этого круга — государство и общество, — являются, в их глазах, чем-то посторонним, внешним, чужим, до которого им нет дела» [Кавелин 1989: 227, 229]. Таков «реализм» русского мужика полтора века назад; он реален и сосредоточен на телесности и вещности исходной базы всех социальных наростов — на семье, на действительности жизни в действии природных сил. Заклинания московских гегельянцев, уверовавших в то, что государство важнее личности как целое важнее его частей, не пробивает еще скорлупы традиционных взглядов на коренное в жизни. Семья остается одновременно и родом (как идея), и видом (как естественность «вещи»). «Слово семья человеческая есть не слово, а дело», — объяснял либералу Алексей Хомяков. И так же, как идея личности возникает как ответ на притязания государства, так же точно и общество создается (организуется, формируется и т. д.) на основе интересов различных личностей, идеально заменяя собою действительность традиционной общины. Русское общество есть идеальное претворение русской общины. Развитие социальных уровней русской жизни происходило путем качественных преобразований двух враждующих «партий» — народа и государства — на основе выделения каждый раз новых, отмеченных признаком различения субъектов социального действия. Всегда есть что-то, на чем «душа успокоится», иначе — в чем нейтрализуется противоположность крайностей. В данном случае:

М. В. Ильин описал этапы развития социальной структуры «общество», учитывая и данные языка [Ильин 1997: 144 и сл.]. Сначала происходит органический рост общества, чисто биологический процесс, для которого важны такие чувства, как любовь, приязнь, единение и пр. (поэтому славянофилы обращают свой взор именно к этому моменту вызревания общества). Затем начинается чисто физическое расширение пространства как выход общества вовне, и «круг» заполняется уже не совсем органически «своими» членами. В захваченном пространстве начинается целенаправленное движение общества (идеи спутника, друга как другого, дружины — следование и поддержка в пути). Наконец, происходит снятие с этого движения инфраструктуры, объединенной со специализацией по функциям, а не по рождению, не по близости, не по связи, — «усиление социативности» как «структурация общества» с выделением четырех основных символических «посредников»: власти — в политике, денег — в экономике, ценностей — в культуре, влияния — в обществе. В разные эпохи преобладал тот или иной посредник, но все вместе они и создавали форму — государство. За обществом остается, сохраняясь, влияние. Если внимательно присмотреться к тексту «Домостроя», увидишь, что в XVI в. налицо были первые три момента — рост и движение в пространстве, — но не было законченных схем государства, не было системы. Система не структурировалась потому, что средневековое государство создавалось от идеи (византийского образца империи), а не от народного «вещества». По той же причине нет и общества. Общество существует только во взаимном общении, здесь и теперь, и если посредники тому препятствуют, а государство подавляет (нет круга общения, своего языка, не дают слова и пр.), то и общества уже нет, наступает «конец истории». Идея общества омертвлена в явлении. Отсутствие общества ослабляет государство. В таких условиях говорить о русском человеке как государственнике было бы, пожалуй, натяжкой. Ничего хорошего от такого «государства» в явленном его виде русский никогда не видел потому, что все четыре «посредника» оказывались в руках государства, даже овеществленные ценности культуры. А кто радуется встрече с грабителем? В полной мере представление о государстве как силе выразили анархисты, в частности Кропоткин и Бакунин. Тезисы М. А. Бакунина хорошо известны: «Всякое государство, как и всякая теология, основывается на предположении, что человек, в сущности, зол и плох»; «Государство... отнимает у каждого часть его свободы только с тем, чтобы обеспечить ему все остальное. Но остальное — это, если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода неделима»; «Государство — это самое вопиющее, самое циничное и самое полное отрицание человечности. Оно разрывает всеобщую солидарность людей на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных» «ибо нет ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, циничного воровства, бесстыдного грабежа и подлой измены, которые бы не были совершены, которые бы не продолжали совершаться ежедневно представителями государств без другого извинения, кроме столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: государственный интерес!» [Бакунин 1989: 89, 92, 94, 97]. Только такое движение мысли, основанной на чувстве справедливости, соответствует метафизической сути русского сознания, основанного на метонимической связи рода и его видов, а именно:

«Народ» — символ суровый, непреклонный, мужского рода, чем и отличается от «нации», представляющей «женственное начало культуры» [Федотов 1982: 150]. Народ — основа всех социальных устроений, нация — их порождение. Если интересы «общества» и потребности «государства» соединяются в пользу «народа» — в этой исторической точке происходит движение вперед. Истина, известная эмпирически, на основе опыта; пожалуй, даже банальная истина. Но почему же тогда о ней «забывают»? Не потому ли, что слишком много расплодилось непотребных «личностей», а «общество» состоит не из народа? Народ защищает не государство, которое обещает ему безопасность, а общество, которое дает ему свободу. Общество и государство как понятия часто лишаются содержания, а народ как род в отношении к конкретному человеку связан с «народной массой». И дело в том, что «русский человек не бессодержателен, но русское общество бессодержательно» (Розанов). Исторически, говорит современный исследователь, «особенностью государства в Древней Руси являлось совмещение его с общиной,.. ибо перед нами не одна община, а ряд подчиненных общин во главе с общиной волостного центра, узурпировавшей власть (правда, частично) у подчиненных общинных союзов и возвысившейся над ними в качестве правящей» — с VI по XI в. «Элементы государственности появляются в определенной последовательности»:

публичная власть > дружина > налогообложение > территориальная общность

Таким образом, «древнерусское государство (о нем речь. — В. К.) сложилось в условиях доклассовых общественных связей. Оно наполнялось классовым содержанием по мере созревания классов и стало инструментом классового господства тогда, когда Русь из общинной превратилась в феодальную, а это произошло не ранее XIV—XV вв.» [Фроянов 2001: 750]. Это традиционно русское представление о данной антиномии. Изменение термина фиксирует происходившие изменения. Общность общины как первоначальная государственность действительно показывает, что русское государство возникло на основе общинного строя. Но общество и тем более общественность не то же, что первородная основательница государства — община. Более того, и «общество» вовсе не то, что народ, и не то, что государство. И жизненные задачи их, и отвечающие им формы жизни, и внутренний строй совершенно различны. Задача, вызывающая к бытию всякое «общество»... всегда есть задача специальная, относящаяся лишь к одной определенной стороне жизни и деятельности человека, но не охватывающая ее со всех сторон и во всех отношениях» [Астафьев 2000: 168]. Общество всегда связано с неким конкретным интересом, а народное чувство как раз к интересам и относится с подозрением: интересы всегда чужие. Вдобавок у общества отношения, а не органически природные связи, добавляет П. Е. Астафьев: общество всегда космополитично. О том же говорил и Л. П. Карсавин на примере средневековых взаимоотношений государства и общества: «Не государство вгоняет общество в рамки кастового строя. Само общество, пассивно отдаваясь ходу вещей, теряет потребность в свободной социальной жизни» [Карсавин 1995: 12]. Другими словами, в отличие от «общины» «общество» продается в каждом удобном случае, «и "русский гражданин" начинается с лакея, а "русская общественность" есть взбунтовавшаяся кухня, так что увольте: "гражданином" совсем не хочу быть. "Гражданин" есть претензия, выскочка и самомнение. А я русский» [Розанов 1998: 193,63]. Вот приговор современной общественности. Интересы, отношения, космополитизм зашли за грань дозволенных обществу связей и обернулись совершенно отвлеченной идеей, никакого отношения к русской государственности не имеющей. В последние годы появилось много провокационных работ самого общего характера, не исторически, а типологически — сравнением с западными «историями» государств — решающих проблему русского «гражданского общества» (см.: [Стариков 1996]) или разграничивающих «тоталитаризм и соборность» как две разные ментальности у одного народа (Есаулов). Типологический антиисторизм — родовая болезнь западной науки; внесистемная разбросанность фактов — также. Не говоря уж о номиналистической игре терминами. Например, оксюморон «гражданское общество» было бы лучше заменить плеоназмом «гражданская общественность», и тогда это соответствовало бы русскому пониманию данной заемной категории. Иначе путем подмены понятий навязывается нечто, русской ментальности чуждое. Гражданин — индивидуум, общество — единство, — как их согласовать? «Берегись, Вася. Берегись "русской цивилизации"... Берегись же, Вася, — берегись. И никогда не союзься с врагами земли своей. Крепко берегись...» [Розанов 1998: 19, 209]. Крепко — это значит твердо. Кажется, объяснение просто, оно сформулировано Петром Струве еще в начале XX века: «Я западник и потому — националист. Я западник и потому — государственник» [Струве 1997: 74]. Совершенно верно, и национализм, и государственничество — порождения заемной идеи. «Национализм нашего времени, обеднев духовно, защищает не идеалы, а интересы наций, т. е. государств» [Федотов 1982: 148], и важно определить (идею привязать к вещи), кто ныне «государство» и кому какой национализм нужен. Ни русский человек, ни его идеологи (например, славянофилы) никогда о них не говорили. Для них всё определяют принципы нравственности и справедливости — только эти принципы могут быть «посредниками» в социальном общении. А социальное общение и есть общество. И было бы неплохо хоть на терминологическом уровне различать: национализм — одно, национальные чувства — совсем другое. Русская духовность приемлет второе, отрекаясь от первого как от порождения чуждой ментальности. Да и в национальном чувстве заметно двоение, и всё в том же роде, с обязательным выделением в слове: матерински — Родина, отцовски — Отечество. «Во всяком национальном чувстве можно различать отцовское и материнское сознания — находящие себя как любовь к Отечеству и любовь к Родине. Родина, материнство связаны с языком, с песней и сказкой, с народностью и неопределимой, но могущественной жизнью бессознательного. Отечество, отцовство — с долгом и правом, с социально государственной, сознательной жизнью. В соединении их было величие национального задания XIX века», а их расхождение обедняет народ, который в результате «утрачивает право на национальное имя» [Федотов 1982: 149]. Мы вернулись к тому, с чего начали. Матерински Родина и отцовски Отечество в совместности их — та же Семья. Исходная точка ветвления социальности в развитии от вещества к идее как идеалу.

Язычество и христианство Удвоенность сменилась раздвоенностью в отношении к духовному содержанию жизни, по традиции — прежде всего в отношении к вере. Язычество как воплощение веры в Природу столкнулось с христианством как новым культом — ростком совершенно новой Культуры, в центре которой сам человек. С верой в то, что человек может совершенствоваться нравственно. Такая точка зрения отводила природе второе место, и «хрустальный сосуд, который мы называем Природой», теперь непостижим ни чувственно, ни нравственно — только интеллектуальным действием, которое влияет на природу разрушительно [Андреев 1991: 37, 40]. Есть нечто сокровенное в религиозном предпочтении народов, которые — изломом собственной истории — в конце концов добивались нужной формы для своей веры, уже после насильственного обращения в устоявшиеся формы христианства. Какой-то закон природы велит возвращаться к питательным корням народной жизни, к понятиям предков и к их пониманию духовности. «Христианство есть "закваска", которая может быть положена в самые различные виды теста, и результат "брожения" будет совершенно различен в зависимости от состава теста... Распространение христианства шло успешно именно там, где христианство воспринималось как фермент, а не как элемент уже готовой иностранной культуры. Органически и плодотворно воспринятыми, привившимся оказывалось христианство лишь там, где оно переработало национальную культуру, не упразднив ее своеобразия» [Трубецкой 1995: 80—82]. Не религия формирует цивилизацию, но цивилизация выбирает необходимую для ее целей религию. Уже Владимир Соловьев писал, что, например, понятия о совести или о месте Бога в жизни людей у восточных славян были далеко не греческими: сформировались, и притом давно, свои собственные. Принцип, на основе которого возникала возможность и направление предпочтений, был известен древним римлянам: Боэций утверждал, что сближение происходит не на общности сходств, а на отсутствии различий, что, конечно же, впоследствии и могло привести к вариантности общих качеств. Диалектика семиотических связей. Латинские народы остались в поле конфессии католической (истинной с точки зрения ratio), поскольку одинаковое отношение их ментальности и к рассудку, и к чувствам восполнялось соответствующей формой христианского вероисповедания. У германцев и некоторых (западных) славян приобщение к католицизму — дань традиции, отчасти сломившей их родовую идентичность. Большинство же германских и славянских народов такому давлению не поддались. Начать с того, что само христианство они приняли в арианском его обличии, представленном позже как ересь. Христос как человек, ставший Богом за святость свою личную, это, конечно, соблазн, но соблазн, приемлемый для вчерашних язычников, избирающих новую веру в расчете на признание их равноправными с другими народами — в миру. Впоследствии у славян и германцев пути разошлись. Славяне со своим православием (правильной по чувству верой) всё больше погружались в податливую утробность язычества, по привычке включая в свои традиции многое из того, что дорого было язычнику-словенину и без чего он не мыслил веры: от встречи весны на Пасху (не Рождество главное празднество года) до почитания святых — угодников Божиих, которые, подобно умершим родовым вождям, помогали соплеменникам проходить по земле своим предстоянием на небесах. Н. А. Бердяев образно выразил смысл удачного этого союза: женственность язычества с культом матери-земли повенчалась с суровым отцовством христианской веры: язычество — религия «женская», христианство — «мужская». Германские племена, кристаллизуясь в народы, всё больше сопротивлялись давящей силе католичества, прорываясь в протестантские «ереси». Как в православии побеждало не слово (всего лишь носитель идеи), но сама идея, воплощенная в Слове, непобедимый Логос, так и у германцев сквозь все препоны данной католичеством идеи побеждала исконная склонность к прагматичности вещи, ее конкретности, осязаемости и рассудочной цельности.

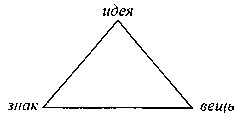

Три христианства С точки зрения культурно-исторической и религиозно-философской уясняется различие между тремя христианскими конфессиями (см.: [Новгородцев 1995: 407—423]). Основной принцип католичества — авторитет церкви как учреждения: организация, власть и дисциплина (идея теократии); у протестантов — юридическое понимание христианства: принцип свободы непосредственно личного обращения верующего к Богу (этическое понимание веры); в православии, по мысли Новгородцева, который и сам был юристом, — принцип взаимной любви всех во Христе — отдельно и всех (диалектика общего и частного). Утверждается, что в религиозной жизни важна не организация сама по себе и не свобода личности сама по себе, а благодать всеобщей взаимной любви — единение во Христе. Иначе, философски, называется это соборностью. Таково религиозно-мистическое понимание христианства, по слову Бердяева — Иоанново христианство (не Павлово, как у католиков, и не Петрово, как у протестантов, по именам апостолов). Личное спасение также понимается по-разному. Спасет вера, а не дела — протестанты; спасут дела, а не вера — католики; спасут как вера, так и дела — православные. Тут тоже были традиции, восходящие к прошлому. О. Н. Трубачев [1994: 8] заметил, что у славян в дохристианской их культуре реконструируется — по лексическим данным — только рай (ирей в средневековых текстах, в народных говорах вырей — сказочная страна, куда бесследно исчезают души), тогда как идея ада заимствуется ими из христианства, а отсюда постоянное, навязчивое упоминание ада в древнейших текстах и множество обозначений, его уточняющих «имен»: ад, геенна, пекло и пр.). В западноевропейских культурах наоборот: лат. infernum, нем. Нӧllе, англ. hell и другие свои обозначения ада, а для обозначения рая служат заимствованные слова, например парадиз, с присущим каждому языку произношением этого общего слова. У древних славян оно тоже было в произношении порода, в XVIII в. парадиз — но оказалось ненужным при наличии собственных слов. Исторический прецедент обуславливает толкование противопоставления ад—рай в русской традиции. Вот только два примера, показывающие несводимость оппозиции с точки зрения национально-русского представления о рае как о созданном благими трудами. «Вера в ад, — говорит Бердяев, — есть неверие, есть большая вера в диавола, чем в Бога. Ад есть идея эзотерическая», «ад есть несомненная удача диавола и обнаружение его могущества», а «несуществование ада есть нравственный постулат», более нравственный, чем «этика ада» [Бердяев 1996: 132, 135, 136]. Николай Федоров, обсуждая ту же проблему, приходил к выводу, что «рай, понятый по-христиански, по-православному, превращается в чистилище; ибо если господство получает награду, то гордость перестает быть пороком; и, наоборот, если гордость порок, то и господство не добродетель. Если же гнев — порок, то и крестоносцы, и легисты, одержимые благородным гневом, нуждаются в очищении... Православие не знает безвыходного ада. Но если рай должен опуститься в чистилище, то и ад должен подняться до него же, так что будет уже одно чистилище, которое и есть сама наша история, даже и не выходящая из области, доступной чувствам»: из этой-то истории и нужно создать рай делом [Федоров 1995: 48]. На примере двух церковных деятелей конца XVII в., Стефана Яворского с его тягой в католичество, и Феофана Прокоповича с его стремлением к протестантизму, Ю. Ф. Самарин детально описал различие между католичеством и протестантизмом, как их воспринимала традиционная русская мысль [Самарин 1996: 32—43, 59—73]. И тому и другому отказано в благодати — из-за точного следования закону; оба осуждены за предпочтение свободы — воле и рассудка — вере. Кстати сказать, возведение к заимствованным обозначениям коренных представлений народа, его способности к мыслительным операциям семиотического толка приводит к заблуждениям. Например, Ю. М. Лотман настойчиво утверждает, будто «все наши беды не результат чьего-либо недомыслия, а суровый диктат бинарной исторической структуры», в отличие от благодетельной западной, которая тернарна: рай — чистилище — ад; у русских нет чистилища [Лотман 1992: 270]. Лингвистическая поправка показывает, что в обоих случаях языческая система была одномерной, но древние язычники поклонялись разным богам. Предки русских своим богам доверяли. «Семантический треугольник» современных семиотиков, по происхождению продукт средневековой схоластики, схематически показывает, что вещь, этой вещи идея и обозначающее такую идею слово (знак) составляют как бы зримые углы треугольника, связанные сторонами взаимных отношений:

Если отвлечься от (существенных, может быть) деталей, окажется, что распределение основных христианских конфессий Европы можно представить следующим образом. Исходя из идеи, католический мыслитель ищет связи между словом и вещью; исходя из слова (Слова), православный ищет связи между идеей и вещью; исходя из вещи, протестант ищет связи между словом и идеей. Ни один из них не видит проблемы в целом, ограниченный только своей точкой зрения. Более того, ни один из них и не хочет «выйти из своего угла», изменить направление взгляда: ведь тогда отпадает надобность в вере, заменяющей знание. Всегда должно оставаться нечто третье, что заполняет промежуток между противоположностями и, по видимости, их объясняет: противоположность между словом и идеей — у протестанта или противоположность между идеей и вещью — у православного. Этим третьим заканчивается всякое размышление, углубляясь в вопросы веры, а не положительного знания. Таким тяжелым наследством оказывается для народов чем-то важное в прошлом предпочтение тех или иных отношений в мире идеального. Для славян это на их духовном пути возникшая устремленность к идее-душе и неотвязность тела-вещи. Нравственные метания и скорбный выбор между душой и телом, их несводимость в духе, расхождения между земным и небесным при несводимости их в идее тоже «удваивали» мир славянина, вызывая потребность выбора между вещной идеей и идеальной вещью. Как верно заметил Бердяев, «русский человек душевен; задача состоит в том, чтобы стать духовным». Старинная летопись рассказывает о причинах, почему Владимир предпочел христианство другим верам. Из рассуждений летописца ясно, что христианство привлекло красотой обряда, трогательной историей о Богородице и Сыне и допущением свободы воли. Все три признака как-то соотносятся со славянским язычеством. Первый — с ритуально-обрядовой его стороной, второй — поклонением матери сырой Земле и господствовавшим в ту пору матриархатом, третий — с возможностью нарушать заповеди (знаменитое слово князя: «Веселие Руси есть пити!»). В то же время это отталкивание от мусульманства и иудаизма, гнет которых восточные славяне только что испытали под хазарским игом.

Русская вера «Русская вера» допускает известные пределы вариантности, всегда ограниченной пределами другой веры. Ко всему чужому и даже чуждому русский человек относится терпимо, даже способствует его развитию, но до известных границ: если это не есть чуждая вера. Вероучение как инвариант измениться не может — это идеал. Здесь рождается фанатизм идеи, и чем сильнее вера, тем фанатичнее адепт. Именно в этом коренится догматизм, в котором часто обвиняют русское сознание; но он вовсе не связан с природными свойствами русского характера [Никольский 1913]. Тем же объясняется и «религиозный пессимизм», и некоторая склонность к восточным религиям — не столько из-за пристрастия к мистическим культам, сколько в противоположность иудейству и мусульманству с их идеей национальной исключительности. Что бы ни говорили, такая идея не свойственна русским; Н. Лосский точно обосновал особенности русского мессионизма: он носит оттенок супранационализма и как таковой исключает и национализм, и космополитизм. Определяется такое свойство «русской веры» исторически. Христианство как наднационально типологическая культура и язычество как всечеловечески интернациональная в своем синкретизме не приемлют крайности националистического толка. «Национальная душа не дана в истории» — этнос всего лишь материал («вещь») в освобождении духовных энергий [Федотов 1981: 93], которые и создают историю. Как это напоминает идею построения всемирного коммунизма на том же российском этносе! Нельзя сказать, что русский народ — народ до конца православный и верный. Мятущийся дух земли притягивает русского, он клонится к этой тверди, временами отвращая взор свой от небес. В своей вере он верен и земле, и небу, душа его мечется между ними, между землей и небом, между телесным и духовным как крайностями, в конце концов замыкаясь в душевности среднего, примиряющего несводимые противоположности земли и небес. И тогда воцерковленному кажется, будто «русский мужик не тот пошел: пьет и в Бога не верует!». И тогда безбожнику кажется, будто русский народ — «это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности; религиозность не привилась в нем даже к духовенству» (известные слова Белинского, обращенные к Гоголю). Не то и не это, не так все просто. Русский мужик себе на уме и понимает прекрасно, что Бог на небе — это одно, а его наместник здесь, на земле, совсем иное. Уж сколько ядреных слов и фривольных рассказов о попе и монахе! «Русское народное сознание: Христос был хороший, виноваты попы... Другими словами: учение Христа верное, но виновата церковь» [Пришвин 1986: 179]. Хорошо о «падении русской церкви» в XVII в. сказал Даниил Андреев [1991: 173, 179]. Она настолько развращена пороками, что строить на ее основе русскую соборность просто грех. К тому же какая разница в представлении отвлеченных истин! Богослов и мужик не понимают друг друга. Кто-то из славянофилов говорил, что символ Софии в народном представлении обернулся образом Богородицы, матери-земли. Если это так, возникает еще одно противоречие — между идеальной моделью, идеей Троицы и реальным, обращенным к жизни соотношением Бога-отца и Богородицы-матери. Такое же раздвоение, что и во всем прочем: идеальной схеме в бытовом сознании соответствует нечто реально парное, в данном случае это семья с владыкой дома и хранительницей домашнего очага. И вот положение этого среднестатистического «мужика». Он верит в Бога, потому что вообще верит, весьма доверчив, но — зачем ему поп? Он и в попе может видеть доброго человека: старца, отца духовного, даже святого. Но то ведь конкретный человек, а не сан, в нем личные свойства души и духа. Богом данное то, что свято и не подлежит отчуждению в пользу идеи церкви. А свечки и ладан, поцелуйный обряд? Еще одна антиномия жизни, ведущая к душевному разладу. Остается традиция. Женская жажда очиститься в духе. Святою водой покропить, елеем помазать. Нет, не то. «Религия там, где государственность» — выразил русское понимание этого, кажется, Василий Розанов. Полуграмотность современной «образованщины» позволяет ей совершать ошибки в русской орфографии. Мессианство

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2022-01-22; просмотров: 61; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.156.58 (0.018 с.) |