Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Глава седьмая. Мир человека и личностиСодержание книги

Поиск на нашем сайте

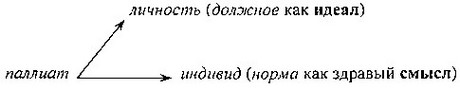

Когда философ произносит слово человек, всегда ли он знает его значение? — Сомневаюсь. Петр Чаадаев Человек и мир Два концепта — «мир» и «человек» — сами по себе определяют некоторую двойственность русского сознания: не однозначно ментальность, но также и духовность. Мир как космос — основная метафора язычества, человек — христианства. В процессе многовекового схождения два символа усредняли противоположности между ними и одновременно удваивали концептуальное поле сознания, выделяя «внутреннего человека» и «человека внешнего». В той мере, в какой это нашло отражение в языке, можно эксплицировать внутреннее содержание концепта Мир как то, что «мило» (это слова общего корня), представленное одновременно и миром тишины-покоя, и міром Вселенной, но также Божьим міром и міром вещей. Одновременно и Человѣкъ как «цело-здравый» член общества (таков исходный смысл сложного слова) стал и «человеком», и «личностью». Соотношение макро- и микроуровней «Божьего міра» оставим в стороне как связь, хорошо известную. В основе средневековых представлений о «структуре человека» лежат иерархические степени апостола Павла: Дух > сознательная душа > чувственно-подсознательное («плотские помышления») > тело («плоть») как сосуд всего остального. Подводя итог многим суждениям русских мыслителей о человеке, Б. П. Вышеславцев представил уточненную структуру: физико-химическая энергия > живая клетка, энергия (βίος) > психическая энергия («коллективное бессознательное») как индивидуальная душа > лично-бессознательное (вырастает из предыдущего) > сознательная душа > духовное сознание (Дух) > духовная личность как творец культуры (самость) [Вышеславцев 1994: 284—285]. Первый и последний уровни у апостола Павла отсутствуют, третье и четвертое у него объединены в третьем. То, что отсутствует в текстах Нового Завета, выработано действиями многих, и притом в течение долгого времени. В частности, первые богословы представили троичную структуру человеческой личности, определив в ней эмпирического человека (чувства), «земного человека» (воля) и «идеал-человека» (разум — νους) [Рюше 1930: 387]. Триипостасность человека не подвергалась сомнению русскими богословами. П. А. Флоренский обозначил эти ипостаси как (соответственно) лицо—личина—лик (душа—тело—дух). По мнению современных физиков, триипостасность сущего естественна, как проявление всякого вещного в трехмерности существования. Аналитическое сознание раскладывает «вещь» на ортогональной плоскости бытия. Совокупность всех отношений, в которые вступает человек, может быть описана как развертка типа: - идеал-человек: потенциальность разума и добродетели лика в идее жизни (идеальное); - эмпирический человек: реальность чувств и качества лица в бытии живота (физическое); - земной человек: актуальность воли в обязанностях личины как образ жития (социальное). Все слова, приведенные в определениях, являются ключевыми, но извлечены из различных интерпретаций «структуры»: лик—лицо—личина (Флоренский), жизнь—живот—житие (Колесов), добродетели—качества—обязанности (Вундт), идея—бытие—образ (Бердяев), разум—чувство—воля (Рюше) и т. д. Выразительно это совпадение всех про-явлений триипостасной сущности «человека», независимо от подхода к толкованию этого концепта. Например, можно говорить о повышении степеней абстракции от чувственного «индивидуума» через разумного «человека» к идеальной сущности «личности» [Чернейко 1997: 130]. В таком случае человек и личностъ предикаты к индивидууму, который реален в действительности. Разные уровни обобщенности являют один и тот же объект — эмпирического человека. В таком случае имеем дело с разверткой «от вещи», от телесности дискретной индивидуальности (individuus — ‘неделимый’ далее отдельный организм). Это позиция номиналиста. Человек и личность здесь предстают как ипостаси идеи и слова, опять-таки в зависимости от точки зрения номинальной, т. е. одновременно и ‘обозначенной’, и ‘фиктивной’ (современные значения слова номинальный), и номинативной, т. е. служащей для обозначения неких категорий, иначе не представимых. Позиция номиналиста не может быть иной, но выбор остается за наблюдателем. Русский интеллигент-западник поставит идеей «личность», а категорию «человек» низведет до слова архаического звучания; русский народ (и славянофил), наоборот, идеализируют категорию «человек», а «личность» станут рассматривать просто как слово личность. Между прочим, в употреблении могут быть выражения типа «индивидуализация человека», «человеческая личность», «человеческая индивидуальность» и т. д., но невозможны такие, в которых личный, личностный выступали бы в качестве дополнения к человек, индивидуум («личная индивидуальность», «личная человечность» и т. д.). Это значит (по общему правилу выделения типичных признаков от видов к роду), что «личность» — всегда род, тогда как «человек» и «индивидуум» — виды личности, данной как идея. С точки зрения «реалиста» позиция изменяется. «Словом» у него выступает личность — это производная от втянутых в содержание категории слов лик, лицо, личина, личный, личник и т. д. Для русского «личность — вербальна. Человек — дословен. В человеке — заумь подлинного. В личности — бессознательное симуляции» [Гиренок 1998: 407]. Такая позиция не совпадает с культурной парадигмой, представленной философской рефлексией [Пелипенко, Яковенко 1998]: субъект культуры развивается в последовательности индивид > паллиат > личность (завершение: автономная личность). Эти типы не выводятся друг из друга, потому что сами выступают субъектами определенных культурных парадигм и определяются своим целым. Именно это архаический уровень индивида («родовой человек») с ориентацией «объект-объект» (человек — часть природной среды) — субъект манихейской этической рефлексии в поле «Добро—Зло» с ориентацией «субъект-объект» (парадигма Средневековья) — современный «научный» «субъект-субъектный монизм». Судя по некоторым высказываниям авторов, русский народ обретается в сфере перехода от второго к третьему (от паллиата к личности), поскольку для него и сегодня характерны: логоцентризм (позиция «от слова»), это государственный человек, приверженный монотеизму с повышенным устремлением к идеальному. «Значительная часть современного мира представляет собой зону господства паллиата. Его отличительные признаки — примат общественного над индивидуальным, социоцентристские ценностные ориентиры, верховенство абстрактной идеи над ценностью человеческой жизни, а также примат должного над сущим и доминирование проектного сознания. Всё это сочетается с волюнтаристическими интенциями в социальной практике» [Там же: 331]. По-видимому, это схема:

Паллиат в прямом значении латинского слова palliatus ‘одетый в плащ’ — индивидуум в ризах личности. Паллиат — это человек, т. е. социальный индивид. Однако скольжение взгляда изменяет не структуру культурной парадигмы, а доминантность совмещенных категорий: «В каждой цивилизации присутствуют все три слоя. Разница лишь в доминанте» [Там же: 285]. Блуждающий нерв категории сохраняет все типы в пространстве инварианта, создает внутреннюю динамику дальнейшего развертывания парадигмы, давая выбор предпочтений. Утроенность имен производит впечатление растроенности парадигмы, включенной в концепт на правах такого инварианта, но, в конце концов, это всего лишь слова, слова, слова... за которыми скрыта сущность, непозволительная для смертного, который блуждает в этих трех соснах, покрытый темным плащом воображения.

Триипостасность человека В русской ментальности слово человек — это гипероним, обозначающий совокупность всех проявлений лица как их инвариант (концепт): «Человек существует лишь как вид или род» (Булгаков) — не индивид; «Человек есть символ» (Бердяев) — это точка зрения «от слова». Можно привести множество суждений такого рода, причем чаще всего словом человек русские философы именуют именно «эмпирического человека»: «Эмпирический человек есть категория текучая и подвижная: от зверя к образу Божию и — от образа Божия к зверю» [Ильин 1987: 111] — широкое поле абсолютной троичности. «Человек „дан“ нам в разных смыслах. Но — прежде всего и первее всего он дан телесно — как тело. Тело человека — вот что первое всего называем мы человеком» [Флоренский 1985: 264]. Такой человек «есть не просто двойственное, а двуединое существо: сосуществование и противоборство этих двух природ сочетается с некой их гармонией, с некой интимной их слитностью, и это единство должно быть так же учитано, как и двойственность» [души и тела] [Франк 1956: 75]. Человек рвется ввысь, в духовное, и низвергается в социальное; и то и другое — сферы его деятельности: «Человек принадлежит двум сферам: царству Бога и царству Кесаря. На этом основаны права и свобода человека. Таким образом, существуют пределы власти государства и общества над человеком» [Булгаков 1991: 25]. «Человек есть воплощенный дух и одухотворенная плоть, духовно-материальное существо, и потому в его жизни не может быть проведено точной грани между материальным и духовным» [Булгаков 1990: 217]. Таким образом, «человек как целостное существо не принадлежит природной иерархии и не может быть в нее вмещен. Человек как субъект есть акт, есть усилие. В субъекте раскрывается идущая изнутри творческая активность человека... Человек низок и высок, ничтожен и велик. Человеческая природа полярна»; «когда мы стоим перед загадкой человека, то вот что прежде всего мы должны сказать: человек представляет собой разрыв в природном мире, и он необъясним из природного мира» [Бердяев 1991а: 83, 82]. Троичность лица в его жизненных манифестациях подтверждается и анализом языка, утверждающего существование «в мышлении и речи функционального принципа партитивности, в соответствии с которым целью и объектом изображения в высказываниях является человек нецелостный, расщепленный, параметризованный... Партитивные номинации человека употребляются для воплощения антиномичности и многогранности человека... для типизации и индивидуализации личности (обмирщения идеального? — В. К.) в тех или иных жизненных ситуациях» [Седова 2000: 20]. Именно так и представляет себе Другого любой «по мерке наивного человека». Исходный концепт национального сознания определяется первичной номинацией, которая не раз толковалась; «например, немцы обозначают человека при помощи слова Mensch, но Mensch связан с латинским словом mens, что значит ‘ум’, ‘разум’. Этот же корень слова для обозначения человека мы имеем и во многих других индоевропейских языках. Следовательно, Mensch хотя и обозначает здесь всего человека, тем не менее фиксирует в нем только разумную способность, как бы желая показать, что человек есть по преимуществу только разумное существо. Римляне пользовались для обозначения человека словом homo, которое некоторые этимологи связывают с humus, что означает ‘почва’,’земля’; и тогда homo означало бы ‘земной’, ‘происшедший из земли’. Но уж во всяком случае humanus ‘человеческий’, откуда во всех европейских языках слово гуманизм, несомненно связывает человека с землей, в противоположность германским языкам, связывающим его с интеллектом» [Лосев 1991: 284]. Латиняне связывают обозначение человека с «землей» (это лицо), германцы — с «разумом» (это идея лика), тогда как славянское слово содержит первосмысл, указывающий на способность «со-творять» (целый-здоровый), т. е. представляет человека социально как «волю» (это личина). Физически телесный индивид, пребывающий в «животе своем», становится социально оправданным лицом (человеком в своем житии), а уж человек стремится в жизни своей к идеальной форме личности. Именно обращенность к социальному становится центральным пунктом всей системы: «Кто видел когда-нибудь это загадочное существо — человека? Мы встречаем земледельцев, ремесленников, писателей, чиновников, но что такое человек? Даже ресторанный „человек“ — специалист известного труда» [Меньшиков 2000: 32].

Лицо индивидуума Социальный статус «лица» в комментариях философов является как остаток языческих представлений, что, может быть, и неверно исторически, во всяком случае ошибочно с общей точки зрения. Эмпирический человек индивидуален, он всего лишь неделимая монада — индивидуум. Однако «если бы человек был только индивидуумом, то он не возвышался бы над природным миром. Индивидуум есть натуралистическая, прежде всего биологическая категория. Индивидуум есть неделимое, атом... Как только провозглашают, что нет ничего выше человека, что ему некуда подыматься и что он довлеет себе, человек начинает понижаться и подчиняться низшей природе» [Бердяев 1991а: 88, 103], поскольку вообще человек как живое лицо, как индивидуум (исходная точка существования) «не может иметь источника жизни в себе самом — он имеет его или в высшем, или в низшем» [Бердяев 1926: 245]; «человек по „естеству“ своему не добр и не безгрешен. Все „естество“ во зле лежит. В „естественном“ порядке, в „естественном“ существовании царят вражда и суровая борьба» [Бердяев 1991: 132]. Бердяев особенно настаивает на том, что эмпирический человек живет лишь в энергийном поле между высшим и низшим, между индивидуально-телесным и духовно-личным. По-видимому, этот мотив идет от ранних славянофилов, идеи которых обобщил А. С. Хомяков. По его мнению, срединность положения «лица», с одной стороны, подчеркивает биологическую природу человека, а с другой — выделяет его в природном мире: «Природе живется, и только человек живет» [Хомяков 1912, 1: 311]. Указывается первый признак выделения из природной среды: «человек мог бы быть определен как животное стыдящееся...». То, что «человек прежде и больше всего стыдится именно самой сущности животной жизни, или коренного проявления природного бытия, прямо показывает его как существо сверхживотное и сверхприродное. Таким образом, в этом стыде человек становится человеком в полном смысле» [Соловьев 1988, 1: 225—226]. «Стыд» человека как нравственная категория язычества на уровне личности преобразуется в категорию «совесть». Человек однозначно как «лицо» есть метонимическая редукция до одной единственной ипостаси, которая предстает как человеческое, но еще не человечное.

Лик человека Идея «лика» есть христианское представление о человеке; как обычно в истории сакрального языка, для обозначения этой ипостаси человека использован исходный (архаический) корень слова, не подвергшийся никаким изменениям в произношении или форме. «Каждый, кто любит его, уже заранее заражен сомнением: каков же должен быть окончательный человеческий лик? Не может он благоговейно не преклониться перед каждым из этих трех, хотя они взаимно и отрицают друг друга: из этого отрицания в истории они возникли порознь» [Розанов 1990в: 51]. «Человек есть существо, укорененное в сверхчеловеческой почве — таково единственное значимое определение существа человека; он есть такое существо, все равно, хочет ли он этого или нет» [Франк 1990: 508], поэтому, например, «отрицание Бога ведет за собой отрицание человека» [Бердяев 19896: 108], ниспадение его; если не поднимаешься — падаешь. Срединная точка «животного» существования, мир и мирское (тело и телесное) существуют постольку, поскольку они сохраняют свою сущность. «В нравственном сознании, которое есть практическое выражение этой духовной природы человека, человек, испытывая чувство должного, сознавая абсолютный идеал своей жизни (идеальной формы «животного». — В. К.), возвышается над своей эмпирической природой; и это возвышение и есть самое подлинное существо человека. Человек есть человек именно потому, что он есть больше, чем эмпирически-природное существо; признаком человека является именно его сверхчеловеческая, богочеловеческая природа... Человек есть некий внутренний мир, имеющий неизмеримые глубины, изнутри соприкасающийся с абсолютной, сверхчеловеческой реальностью и несущий ее в себе» [Франк 1991: 333, 343]. Здесь просматривается обычная логика «реалиста»: род есть один из видов. Человек остается человеком как вид только потому, что одновременно он есть и надчеловек; идеальное («реальность») создает действительное. Индивидуум становится человеком при обнаружении идеального лика.

Человеческое и человечное Прилагательные выделяют наиболее типичные признаки понятия, поскольку те ближайшим образом передают именно содержание понятий. От слова человек русский язык последовательно выделил три прилагательных: притяжательное человечь (человечий), качественное человечный и относительное человеческий. Только Христос есть Сын человечь, отличие же человечного от человеческого состоит в качестве человечности. Человеческое в человеке — это его природа, взятая относительно быта; об этом часто пишет Бердяев. Русские философы говорят о «человеческом достоинстве», «человеческом Я», «человеческих отношениях», «человеческом духе», «человеческой истине», «человеческой личности». В. С. Соловьев полагал, что «человеческая личность бесконечна: это есть аксиома нравственной философии»; «Человеческое я может быть расширено только внутреннею, сердечною взаимностью с тем, что больше его, а не формальным только ему подчинением, которое в сущности ведь ничего не меняет» [Соловьев 1988, 1: 282, 91]. «Человеческая личность» не оксюморон и не плеоназм, а уточняющее суть дела понятие, которое и содержанием (человеческая) и объемом (личность) совпадает стилистически. И человеческое, и личность одинаково становятся предметом «нравственной философии». Выход из положения прост: «Человечность есть не социализация, а спиритуализация человеческой жизни: социальный вопрос есть вопрос человечности» [Бердяев 1952: 152]. Таков скачок из «человеческого» в «человечное», из относительности в качество. «В XIX в., во многом ограниченном и полном иллюзий, была выношена идея человечности. И против нее-то всё и направлено» — сегодня [Бердяев 1989б: 326]. «Человечное» есть признак «человечьего», это атрибут Бога Сына, который спроецирован на земного человека. Революционные демократы говорили о человечности особенно много; это не гуманизм и не гуманность, а показные стороны энергийных связей с Богом, т. е. не «вкоренение в божественность» (Бердяев); «таким образом, вся история человека — не что иное, как его постепенное удаление от чистой животности путем созидания своей человечности». Для анархиста Бакунина «самое вопиющее, самое циничное, самое полное отрицание человечности» есть государство и христианство в целом (как церковь) [Бакунин 1989: 56, 96, 46], поскольку они отрицают свободу и справедливость как гарантию личного развития человека. Это типично «народная» точка зрения. Для русских философов «человечность, или человекосообразность, Бога есть обратная сторона божественности, или богосообразности, человека. Это одна и та же бого-человеческая истина» [Бердяев 1989б: 84]. «Человечность как потенциал, как глубина возможностей, интенсивная, а не экстенсивная, соединяет людей в неизмеримо большей степени, нежели их разъединяет индивидуация» [Булгаков 1990: 107]. Противопоставление понятий «индивидуум» и «человек» неоднократно подчеркивается, становясь основным мотивом русской литературы, между прочим и потому, что «свет от „человечного“ в человеке. А человечное в человеке — это желанность души, та крепь, какою разрозненный избедовавшийся мир держится» [Ремизов 1990: 325]. «Опыт разворачивания усложненной человечности», по мнению Бердяева, есть у русского народа, ибо «русская душа раскрылась для этого огромного и значительного опыта» [Бердяев 1989: 672], и тогда стала образовываться русская всечеловечность, характерная для XIX в. [Бердяев 1955: 20]. Ее особенности — в тайне русской души, которая через человечность кристаллизует русскую идею путем изживания самой культуры: «Когда читаешь книгу отца Г. Флоровского, остается впечатление, что не только русское богословие, но и всю русскую культуру духовную погубили чувствительность, эмоциональность, сострадательность, возбужденность, впечатлительность, мечтательность, воображение, экстатичность, — т. е. в конце концов человечность»; хотя, конечно, как посмотреть: русский духовный тип много выше византийского (с которым его сравнивают) хотя бы «потому, что более человечен» [Бердяев 1989: 669, 67].

Воля личины Научное представление о человеке формируется на основе социальных признаков индивидуума в человеческом обществе. Личина как социальное проявление воли (своеволие с точки зрения Бога и свобода с точки зрения человека) является воплощением социальных ролей в общественной среде. Персона (per se — для себя), действующая сама по себе и главным образом для себя, — невозможная в прошлом роскошь личного существования. Русское понятие о пределах человеческой воли отложилось в специальном термине именования Бога. Одновременно являясь и Создателем, и Творцом, Бог подчеркивает функцию божественного, которая передается человеку для продолжения дел творения. Человек — со-творец Богу, «человек дорог Богу не как страдательное орудие Его воли — таких орудий довольно и в мире физическом, — а как добровольный союзник и соучастник Его всемирного дела. Это соучастие человеческое непременно входит в самую цель Божьего действия в мире, ибо если бы эта цель мыслима была без деятельности человека, то она была бы уже от века достигнута, так как в самом Боге не может быть никакого процесса совершенствования, а одна вечная и неизменная полнота всех благ» [Соловьев 1988, 1: 259]. «Человек есть свободный выполнитель своей темы, и это осуществление себя, выявление своей данности-заданности, раскрытие своего существа, осуществление в себе своего собственного подобия и есть творчество, человеку доступное. Поскольку это создание своего подобия есть общая и неотменная основа творения человека, его творчество и вместе самотворчество, саморождение, определяет самое общее содержание человеческой жизни» [Булгаков 1917: 352]. И вывод: «Человек как таковой есть творец. Элемент творчества имманентно присущ человеческой жизни. Человек в этом смысле может быть определен как существо, сознательно соучаствующее в Божьем творчестве» [Франк 1956: 294]. «Человек был создан для того, чтобы стать в свою очередь творцом. Он призван к творческой работе в мире, он продолжает творение мира» [Бердяев 1991а: 21], так что «учение о человеке как творце есть творческая задача современной мысли» [Бердяев 1989б: 104]. Человек на земле не просто творит, творчество — его «внутреннее состояние» (Соловьев), «активное, мужественное, сознательное» (Булгаков), «человек как субъект есть акт, есть усилие», «это возвышение над собой, трансцендирование себя» (Бердяев). Не умножая высказываний на эту тему, заметим общее согласие в существе дела: волевое усилие человека состоит в осознанном стремлении быть проводником высших начал и ценностей, которым он служит и которые он воплощает (слова Семена Франка). Только в этом случае человек остается человеком, не обретая мертвенности личины. Иначе остается маска, имитирующая волевое творческое усилие; примерно такое, какое описывал наблюдательный иностранец, говоря о Николае I: «Император всегда в своей роли, которую он исполняет как большой актер. Масок (личин, харь. — В. К.) у него много, но нет живого лица, и, когда под ними ищешь человека, всегда находишь только императора» [Кюстин 1990: 107]. Сведение творчества к функции уничтожает человеческое и человечное. Таким образом, постигая сущности в «лике», человек обязан преодолеть в себе тягостные путы конкретного «лица» и осуществить на деле предназначенное: дать сущности в их явлениях. Через человека, и только через него одного, божественные сущности жизни могут стать явлениями жития. Лик как прообраз, преображенный «лицом», явлен в личине, которая становится именно символом, поскольку за наличностью лица скрывает божественный лик сущности. «Человек есть символ, ибо в нем есть знак иного и он есть знак иного» [Бердяев 1939: 40]. С этого момента возможны два равновероятных выхода в синтез, которые определяются позицией философского «реалиста»: в осуществленную идею «личности» или в пребывающую реальность «человека» как такового.

Синтез единого: личность Первую возможность русские философы осуждают, как, впрочем, и народная этика, отрицательно маркирующая понятие о личности. Зависит ли такое отношение к личности от первообраза концепта (личина как маска эгоистично-личного самоутверждения), или связано с застарелым конфликтом между природным и культурным в русском характере — неясно. Во всяком случае, для наших философов характерно утверждение вроде следующего: «Ни античный, ни ветхозаветный мир не знал, по крайней мере отчетливо, человека как личности; эта идея внесена в мир христианством, благой вестью, принесенной Христом» [Франк 1939: 123]. Бердяев видел диалектику человека в том, что после Возрождения в европейском его типе эллинское смешалось с христианским; «диалектика эта заключается в том, что самоутверждение человека ведет к самоистреблению человека, раскрытие свободной игры сил человека, не связанного с высшей целью, ведет к иссяканию творческих сил»; например, стремление к «красоте» как идее истребляет красоту вещных форм, и прежде всего в искусстве [Бердяев 1969: 168—169]. Синтез осуществляется согласно библейской формуле: «как образ и подобие Бога, человек является личностью» [Бердяев 1991а: 21] — как образ и подобие, в этом все дело. «Человек раздроблен. Но личность есть целостное духовно-душевно-телесное существо, в котором душа и тело подчинены духу, одухотворены и этим соединены с высшим, сверхличным и сверхчеловеческим бытием. Такова внутренняя иерархичность человеческого существа. Нарушение или опрокидывание этой иерархичности есть нарушение целостности личности и в конце концов разрушение ее» [Бердяев 1989б: 96]. «Человек есть личность не по природе (это лицо), а по духу (не по душе). По природе он лишь индивидуум... Личность есть микрокосм, целый универсум. Личность не есть часть и не может быть частью в отношении к какому-либо целому, хотя бы и огромному целому, всему миру. Это есть существенный принцип личности, ее тайна... Личность есть неизменное в изменении, единство в многообразии», личность есть «задание, идеал человека» как первичная целостность идеи, поэтому она неистребима и «в ней много родового, принадлежащего человеческому роду»; личность в человеке (личность в человеке!) есть победа над детерминацией социальной группы и потому не субстанция, а творческий акт [Бердяев 1939: 20—23]. Из этого определения понятно, что личность — идеал развития человека, ведущего его к отторжению от общего, общества и конкретно от общины (соборности). Потому-то подобный путь и неприемлем: тогда «во всем бытии есть некий раскол, в человеческом существовании всего больше. Человек уединяется, — в этом главная тревога Достоевского» [Флоренский 1985: 299]. Не должно быть смешения социального и духовного качества человека и личности. Человек внеклассов — личность определена границами класса. Например, «особенность "дворянского типа личности" заключалась в "предопределенности историей". Личность была прежде всего представителем рода, находясь между чередой "славных предков" и "почтительных потомков". Носитель "импульса благородства" (по рождению. — В. К.), идущего "из глубины веков", обязан был занимать в обществе достойное место, для того чтобы ощущать себя достойным этого положения» — иначе он становился «как все» [Артемьева 1996: 159]. Таково происхождение самой идеи личности — личность предстает как символическое замещение функции рода, т. е. на социальной основе индивидуум выделяется чем-то как носитель заслуг вне себя самого. Отсюда в народе и возникает устойчивое неодобрение всяких «темных личностей». С самого начала личность идеальна, тогда как лицо всегда реально и действительно. Полное освобождение от социальной предметности опасно, но и отчуждение от идеи ослабляет личность, поскольку, согласно определению Владимира Даля, в сущностном своем проявлении личность есть «душа человека». С формированием идеи личности представление о душе сжалось до нескольких признаков, которые в наше время признаются еще существенными. Это прежде всего воля и совесть, соединенные в модальностях их проявления — характера, т. е. собственно личности как таковой. Современные философы отмечают возникавший между идеей и действительностью конфликт, который «существует в нас потому, что спроецированная изнутри идея доставляет большее удовлетворение, чем действительность. Лишь в непосредственном столкновении с действительностью образец утратит смысл», и тогда личность предстает «как идея, стереотип, пучок воспоминаний, и всякое ее осуществление — лишь продление идеи, опыта» — самоосуществление [Петраков, Разин 1994: 8—10]. Говоря иначе, личность — это наказание конкретного лица-индивидуума принадлежностью к роду — к идее лика. История — грустная вещь. В ней все повторяется, но в отчужденной — отвлеченной форме. Отрываясь от действительного рода в его отношении к индивидам, лицо в становлении личности преобразовалось в идеально помысленный род в его отношении к видам. Отчуждение от вещи в сознании реалиста вознесло конкретного человека в недостижимые выси реальности — к личности. Может быть, поэтому «личностью можно быть и без души... но вот человеком без души быть нельзя» [Гиренок 1998: 368].

Триединство как общее Вторая из указанных возможностей представляет собою синтез всех составляющих, и тогда вершиной осуществления идеального становится не идеальность личности, а реальность человека. Это уже народное представление об идеале: человек реальный, т. е. душевный, и не примысленная к жизни сущность. «Встретить человека — это великое счастье!» — говорил Алексей Ремизов, который в обычных случаях человеку предпочитал обезьян. Современный человек в каждом должен видеть не «личность», но триипостасное единство «человека», «ибо в со-вести объединяются и ум, и сердце. В ней выражается духовный подъем всего человеческого естества» [Трубецкой 1922: 173]. «Ни в каком человеке не переставая видеть человека— не есть ли для нас долг?» — Василий Розанов тонко уловил отличие человека от личности: идеал незыблем — человек изменяется, «прорастая» до идеала личности; «переменились задачи истории, и с ними преобразился сам человек», «человек и здесь, как везде — раньше теории» [Розанов 1990в: 131, 86, 55]. Человек прежде всего живое существо, «которому больно и мучается» (Ремизов), поэтому для русского представления «образ человека, созданный христианством, начинает слабеть»: необходим возврат к аскетизму, ибо «священно не общество, не государство, не нация, а человек» [Бердяев 1989б: 127], который должен осуществлять в себе единство всех этих форм своего земного существования. При этом только «универсальность есть достижение полноты» (Бердяев), а «человек разорван в клочья. Всё начинает входить во всё. Все реальности мира сдвигаются со своего места... Человек проваливается в окружающий его предметный мир» [Бердяев 1969: 207], как в случае первого выбора он становился бестелесным подобием личности. Человек, в отличие от личности, соединяет в себе не только все формы своего существования, но и все свои проявления, и его «обращенность к грядущему связана с тем, что было вечного в прошлом» [Бердяев 1926: 153]. В целом следует сказать, что крайности того и другого выбора остаются неприемлемыми. Идеальность сущности может быть достигнута только на синтезе человека-личности, реального в идеальности, личности в человеке.

Лицо и личность Любопытна несогласованность историков во мнениях: «История смотрит не на человека, а на общество» [Ключевский IX: 444] — «Личности, а не общества создают человеческую историю» [Тойнби 1991: 254]. Личности — создают... но Истории нет до них дела. Противоположны взгляды на человека в обществе и личность вне общества. Давно Николай Федоров заметил [Федоров 1995: 196], что выражение сын человеческий (оно древнее библейских текстов, чего не знал Федоров) в христианских конфессиях как бы надвое развели: Восток говорит о сынах, Запад — о человеке. Это противопоставление нравственной силы умственному напряжению, полагал Федоров, не подозревая, что в наше время на тех же основаниях, имея в виду то же самое различие, станут говорить о братстве — и о демократии, о человеке — и о личности. «Причин явления надо искать в самом явлении, а не вне его, объяснения личности — вне ее, а не в ней самой», — говорил Ключевский [Ключевский IX: 358]. И поскольку лицо должно отражать личность, мы можем сказать, что личность есть сущность в явлении лица. Русские мыслители с иронией говорили о западном рационализме, «мирясь с европейскими понятиями „личности“, о ее лжеразвитии и росте» [Леонтьев 1912: 119]. Для русского понятие личности — персона, per se — личина, ненатуральная форма лица, его маска в миру, скрывающая подлинный лик. В сознании и в словоупотреблении возникают смешения, например «понятие о личности человека в обществе» (Лев Тихомиров), человеческой личности, ибо личность — не человек, а его подобие. Точнее сказать — символ человека в его амбивалентности. Во всех сочетаниях слов, где термины личность и человек используются, человек выступает как субъект действия, тогда как личность всего лишь один из его предикатов. «Быть личностью — это свойство, которое предицируется отдельным индивидам, и, как большая часть свойств, оно градуируется: можно быть крупной личностью, быть личностью в определенной степени» и т. д. [Анализ 1991: 54]. С такой точки зрения человек — статичное, данное, факт, физическое, личность же — динамичное, сотворенное, внефизическое. Предельность оценок весьма выразительна: плохой человек, но гнусная личность, омерзительная личность. Как понимали дело евразийцы, «личность — такое единство множества (ее состояний, проявлений и т. д.), что ее единство и множество отдельно друг от друга и вне друг друга не существуют... Личность — единство множества и множество единства. Она — всеединство, внутри которого нет места внешним механистическим причинным связям, понятие которых уместно и удобно лишь в применении к познанию материального бытия» [Савицкий 1997: 21]. Несводимость европейского понятия о личности и русского символа «личность» как личина Николай Бердяев обсуждает как пример западных мифов («трафаретов сознания») о России. «Говорят, что в России нет личностей или личность слабо выражена. Россия оказывается безликим Востоком. Это дает возможность западным людям, довольным собственной цивилизацией, признать русский народ еще варварским народом, ибо усиление личного сознания считается признаком более высокой цивилизации»; это ошибка рациональной (формальной) логики: в ней, например, соборность «отождествляется с безличностью. Но и это ограниченное заблуждение. Я даже хочу выставить тезис, обратный общепринятому (на Западе. — В. К.). В России личность всегда была более выражена, чем в нивелированной, обезличенной, механизированной цивилизации современного Запада, чем в буржуазных демократиях» [Бердяев 1996: 236]. И действительно: раз уж русский народ (соответственно в индивидуальности: человек) непредсказуем, несводим ни к какому среднему типу, мечется в крайностях мысли, слова и характера (а всё это признается и осуждается Западом) — следует сделать вывод о сильном личностном начале в русском народе. Но увы: делать последовательно вытекающие из посылок выводы ratio не приучен. Там, где невыгодно для него. В древности цельность личности понималась в единстве с общим — с общиной или родом. Свобода представала как свобода в осознании справедливости общего интереса. Христианство принесло новое понимание личности: общественное воспринимается и оценивается через призму личного. Языческая душевность, основанная на чувстве природы, сменяется требованием духовности, опирающейся на идею. Так возникает противоположность, не пре<

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2022-01-22; просмотров: 52; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.147.146 (0.015 с.) |