Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Одежда обитателей прикубанья ( IV В. До Н. Э. — V В. Н. Э. )Содержание книги

Поиск на нашем сайте

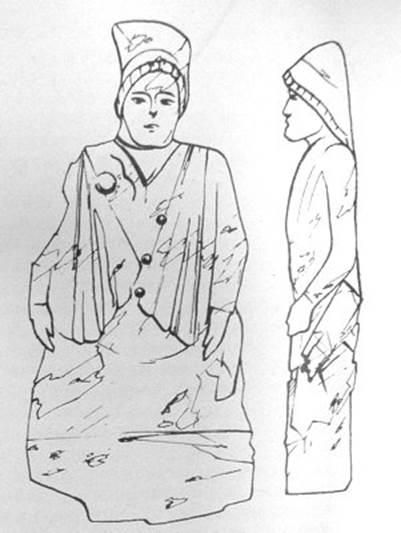

У каждого этноса памятники обладали своеобразием, которое проявлялось не только в стиле и технике их изготовления, но и в типах одежды, изображенной на фигурах стел. Во время работ Таманской археологической экспедиции под руководством Н. И. Сокольского на южном берегу Ахтанизовского лимана в 1963 г. была найдена часть фундамента здания I в. до н. э., почти целиком состоявшая из фрагментов статуй-полуфигур, принадлежавших большей частью местному населению (по мнению Сокольского, синдам). Опубликовав материалы раскопок, Сокольский ввел в научный оборот новый оригинальный материал.1 Для нас большой интерес представляют одежда и вооружение, показанные на статуях-полуфигурах: юного воина из раскопок Сокольского и пожилого мужчины-синда, обнаруженной в 1896 г. вблизи распаханного кургана недалеко от древних Кеп. Стелы сделаны из местного известняка и рассчитаны на обозрение спереди: их передняя часть тщательно отделана, боковые — хуже, тыльная почти не обработана. Полуфигура пожилого мужчины в прошлом была раскрашена, следы краски сохранились на плаще. Костюм, изображенный на полуфигуре, состоит из рубахи, плаща и головного убора. Рубаха с длинными, плотно облегающими рукавами и довольно широким треугольным, рельефно окантованным вырезом ворота, который, слегка обнажая плечи, спускается до верха груди. На рубаху надет плащ, спадающий с плеч по бокам фигуры и образующий при этом многочисленные веерообразные складки, которые на правом плече, очевидно, были скреплены застежкой, так как на камне сохранились следы от фибулы (?). На нижних концах некоторых складок, а также на противоположных внутренних сторонах плаща видны рельефные круглые пуговицы и петли. Частично они изображены застегнутыми. Часть складок образует на передней стороне туловища своеобразный жилет (рис. 10).2

Рис. 10. Статуя полуфигура пожилого синда.

На голове синда показан высокий головной убор, по мнению Сокольского, сделанный из войлока. Его передняя и задняя стороны имеют форму трапеции с коротким основанием и более широкой верхней гранью, а боковые — треугольную форму с закругленной вершиной. Между сторонами, возможно, было вшито донышко, но, может быть, верхняя часть тульи стянута лентой или шнуром и оставляет открытой макушку. Если смотреть на полуфигуру спереди, убор несколько напоминает папаху, а сбоку — конусообразный колпак. В месте соединения передней и левой боковой сторон шапки видно утолщение, при взгляде на которое создается впечатление, будто край боковой стороны подвернут внутрь головного убора. Вдоль нижнего конца проходит широкая полоса. Сокольский считает, что «...головной убор обрамлен широкой повязкой, сзади завязанной в узел. Концы повязки спускаются на спину».3 Однако возможно, что это не повязка, а околышек, пришитый к тулье, ибо четко видно, как край левой грани подвернут внутрь вместе с «повязкой» и составляет с ней одно целое. Из-под шапки выступают ровно подстриженные пряди волос, обрамляющие лицо.

На боковой стороне памятника ниже полусогнутой в локте левой руки изображен прямоугольный колчан с закругленным дном. На правой (сохранившейся) кисти руки показана боевая рукавица (?), украшенная или скрепленная лучеобразной пластиной (фибула?). На правой стороне груди у ворота можно разобрать полустертое изображение скифского лука (?) миниатюрных размеров. Описанный костюм крайне редко встречается среди изображений одежды на изваяниях (стелах-полуфигурах, фигурахнадгробных рельефов) и произведениях малой пластики Северного Причерноморья. Мы не знаем ни одного памятника, на котором сочетались бы вместе все части этого костюма. По отдельным же его элементам, пожалуй, ближе всего одежда, показанная на терракотовой статуэтке актера, которая была найдена на территории ольвийского теменоса. Статуэтка двусторонняя и представляет собой так называемую куклу с подвесными ногами, которые утеряны. Датируется она V в. до н. э.4 Терракота изображает актера, разыгрывающего какую-то бытовую сцену, так как он показан несущим на голове деревянную бадейку, которую поддерживает обеими руками. На нем видна рукавная рубаха из плотного материала с воротом, окруженным рельефной складкой и закрытым нижней частью большой комической маски, заменяющей актеру лицо. На рукавах ниже локтя и у кисти прорезаны парные параллельные линии, изображающие, возможно, браслеты (отделку или крепление боевых рукавиц). Рукава переходят в боевые рукавицы, напоминающие рукавицу полуфигуры из-под Кеп. Рубаха по талии туго опоясана и образует напуск. Выше пояса спереди на рубахе видны две Т-образные складки или разрезы, причины появления которых нам непонятны (на наплечной одежде терракотовых статуэток актеров средней комедии из Херсонеса 5 и Пантикапея 6 также имеются «разрезы», но другой формы). Край подола рубахи «обшит» узкой каймой. Рубаха дополнена плащом, спускающимся с плеч по бокам фигуры. Складки плаща изображены прямыми линиями, а его внутренние края имеют форму двух полукругов, на которых вырезаны пуговки и петли. Очевидно, плащ спереди застегивался. С тыльной стороны плащ закрывает плечи и складчатым углом спускается немного ниже пояса. Справа у бедра изображено какое-то оружие или мешочек, подвешенный на крючке, вдетом в Т-образный разрез рубахи. Как видим, на терракоте и на полуфигуре воина изображены близкие по типу плащи и боевые рукавицы. Нужно отметить, что и наплечная одежда у них одного типа — не распашная (рубаха). Различия, наблюдающиеся во внешнем облике этой одежды, могут быть объяснены свойствами материала, из которого она изготовлена: кожи в одном случае и толстой овчины — в другом.

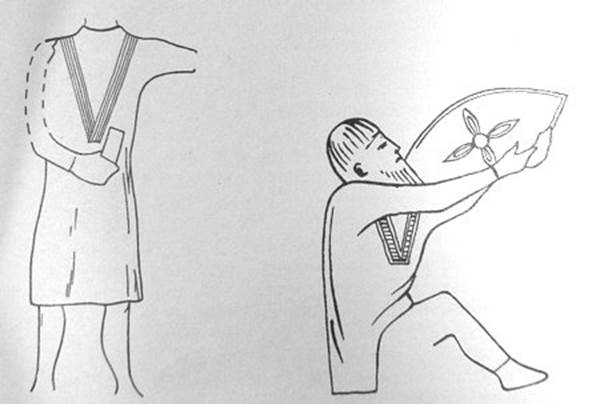

Изображение рубахи с треугольным вырезом ворота, окантованным рельефно, с фигурой скифского лука на правой стороне груди встречается еще на одном памятнике — на плохо сохранившейся статуе, обнаруженной в 1929 г. Л. А. Моисеевым близ пгт. Черноморское. На оставшихся частях скульптуры четко видны гривна, рельефный контур треугольного ворота наплечной одежды, плащ, прямоугольные концы которого сколоты ниже края ворота посередине груди («оплечье», по мнению П. Н. Шуль-ца), а основная часть закрывает спину—«спина защищена широкой, может быть, кожаной накладкой».8 П. Н. Шульц сопоставляет эту стелу с изображением сидящего скифа, выбитого на монетах Киркинитиды,9 и датирует памятник IV—III вв. до н. э. Итак, описанная выше наплечная одежда бытовала у племен, обитавших в Северном Причерноморье: в V в. до н. э. она встречается в районе Оль-вии, в IV—III вв. до н. э. — в Западном и Восточном Крыму и на Черноморском побережье Северного Кавказа. Нужно отметить также близкий по форме и манере носить плащ, употреблявшийся каким-то племенем на Таманском п-ове и в междуречье Днепра и Буга. Нераспашная наплечная одежда — рубаха с горизонтальным вырезом ворота изображена на полуфигуре юного воина, найденной Сокольским среди других статуй на берегу Ахтанизовского лимана (рис. 11).'° На воине показаны рукавная опоясанная рубаха, верхняя часть штанов (нижняя часть фигуры не обработана), головной убор, плащ и оружие: большой меч, рукоять которого зажата в правой руке полуфигуры, сарматский лук и две стрелы — в левой, горит — на левом боку. По типу меча Сокольский датировал памятник III в. до н. э.11 Рубаха воина с широким, с передней стороны изогнутым воротом, который был горизонтальным и не имел на плечах ни завязок, ни застежек. Возможно, это была рубаха, напоминающая нижнюю наплечную одежду, найденную С. И. Руденко на Алтае во втором Пазарыкском кургане V в. до н. э.,12 у которой разрез ворота был горизонтальным, а ширина плеча очень большой (93 см). На нашей стеле слишком широкие плечи рубахи показаны подтянутыми, отчего ворот приобрел изогнутую форму. Подобным же образом изображен ворот наплечной одежды-панциря из воловьей шкуры на некоторых фигурах пленных воинов колонны Адамклисси в Болгарии — он изображен изогнутым, окруженным рядом складок, которые не могли не образовываться на реальной одежде при подтягивании излишней длины плеч. На нашей полуфигуре складки у ворота отсутствуют, поэтому можно предположить, что передняя часть рубахи была шире задней и при сшивании излишняя ширина грудной части образовывала отверстие для головы, в то время как задняя плотно облегала плечи и спину. Рукава рубахи заканчиваются у кисти ребром (?), от которого свисает круглая лопасть, закрывающая тыльную часть руки, — прообраз боевой рукавицы. Ниже пояса вместо подола рубахи показаны узкие и длинные объемные пластины, образующие юбку-панцирь. Пояс, охватывающий фигуру по талии, двойной — нижний (широкий) и верхний (узкий). Плащ спускается с правого плеча, проходит под левой рукой, через левое плечо перекидывается на грудь и на уровне талии длинный его край частично подбирается под пояс.

Рис. 11. Статуя-полуфигура молодого воина.

Верхняя часть нешироких штанов гладкая. Головной убор с широким околышем и конусообразной, несколько загнутой назад тульей, от верхнего края которой почти до плеч спускается широкая полоса, закрывающая затылок и шею и образующая своеобразный назатыльник. Поперек донышка шапки укреплено ребро, два боковых конца которого спускаются от верхнего края околыша вдоль лица и закрывают уши (наушники?). В костюме -и вооружении юного воина сочетаются меотские, скифские, греческие и сарматские элементы. Рубаха с горизонтальным вырезом ворота, очевидно, местного происхождения. Широкий боевой пояс напоминает широкие скифские пояса (например, на рельефе Скилура и Палака из Неаполя скифского). Юбочка из пластин — греческая зома — бытовала и у скифов. Головной убор воина по типу несколько напоминает головной убор полуфигуры из-под Кеп и даже головные уборы Скилура и его сына. Оружие у воина меото-сарматское: большой меч, который он держит в правой руке, меотский (III в. до н. э.), небольшой лук — сарматский. Судя по материалам курганных погребений, уже во второй половине IV в. до н. э. произошел процесс слияния синдо-меотско-скифской знати с боспорскими греками и возникла боспорская аристократия, создавшая особую греко-варварскую культуру.14 Одежда воина подтверждает это. Однако нельзя забывать, что жил он в Прикубанье, где уже с III в. до н. э. было необычайно сильным влияние сарматских племен, а к концу III—началу II в. до н. э. уже сложилась общая сармато-меотская культура, что и отразилось на его вооружении.15

Самым древним изображением воина с типично сарматским вооружением (оружие, доспехи) является изображение на серебряном ритоне, происходящем из разграбленного погребения III—II вв. до н. э. в Прикубанье, который был куплен А. А. Бобринским в Керчи в конце XIX в.16 И. Маразов считает местом его изготовления Южную Фракию и датирует концом IV—началом ГП в. до н. э.17 Воин показан в коротком, длиной по талию прямом кафтане из плотного материала. Несколько приоткрытый у горла ворот имеет осевой грудной разрез. Полы с неглубоким запахом справа налево в верхней части груди несколько скошены и образуют неглубокий" разрез ворота. Рукава длинные, неширокие, сшиты из объемных полос кожи, взятых в несколько слоев (нарукавники?). Штаны длинные, облегающие, конструктивно состоят из двух штанин и трапециевидного клина и заправлены в обвязанные вязкой сапожки небольших размеров, с круглым носком и голенищем несколько выше лодыжки. За спиной развевается короткий плащ, концы которого у горла сколоты фибулой с овальным щитком. Головной убор типа шлема со сдвинутым на затылок шишаком, вдоль тульи обвязан полосой, к которой прикреплены пластины. По бокам головы пластины покрыты мелкими ячейками (видна правая), а в центре надо лбом помещено парное изображение личины с изогнутым клювом и торчащими ушками в верхней части головы, возможно, филина или совы. Концы полосы, служащей подкладкой для пластин, спадают на спину и к концам суживаются, превращаясь как бы в узкие «веревочки» (вязки?). Центральная часть лица воина открыта, но из-под шлема справа (левая сторона не видна) выходит кожаная оборванная расслоившаяся на несколько частей полоса, со свисающей наружу центральной частью, служившей для защиты лица. Спереди на шее воина видны скрепленные между собой концы круглого ремня, которые через плечи спускаются вдоль спины, выступая в просветы между туловищем и правой рукой, где связываются между собой и прикрепляются к круглому ременному поясу (видны узлы). Плечевые ремни заканчиваются петлями, надетыми на древко копья, которое сармат держит двумя руками, причем правой рукой он держит древко между двумя ременными петлями. Пояс широкий, скифского типа. Слева к поясу и к левой поле ниже пояса прикреплен кусок плотной кожи, сложенный пополам в форме треугольника; в него продето кольцевое навершие меча, свисающего вдоль левой ноги (кольцевое навершие видно четко, меч — хуже). Одежда воина украшена горизонтальными и вертикальными рядами бусин и бляшек. На правом плече и верхней части рукава — три вертикальных ряда. Левый рукав в том же месте украшен четырьмя горизонтальными рядами бусин. Объемные рукава украшены у кисти редкими бусинами. На кисти правой руки показана, возможно, боевая «перчатка». Вдоль края правой полы помещены три розетки из бусин, заключенные прямым рядом бусин с одной стороны и полукруглым, по форме полы, у ее нижнего края. На левой поле — четыре крупные бляшки (?) ограничены длинным рядом более мелких, спускающихся до края подола. Правая пола у подола окаймлена одним рядом бусин, левая — несколькими горизонтальными рядами, частично перекрытыми куском кожи (ремня?), к которой присоединено кольцевое навершие меча. На левой штанине узора не видно, на правой он состоит из двух вертикальных рядов бляшек, между которыми изображен зигзагообразный.

Археологические материалы из Прикубанья, в частности из Усть-Лобинского меото-сарматского могильника, раскопанного Н. И. Анфимовым, во всех слоях начиная с IV в. до н. э. содержат большое количество бус и бляшек, расположение которых в погребениях говорило о том, что они служили главным,, украшением головных уборов, наплечной и поясной одежды, чулок и обуви.18 Украшение одежды воина бусами и бляшками еще до некоторой степени сохраняет скифо-меотский характер: розетки — на правой поле кафтана, узор на штанах, но в то же время появляется и чисто сарматский тип украшения — бусы, нашитые прямыми рядами. Наплечная одежда — короткий, едва доходящий до талии кафтан. Плащ, показанный на воине, типичен для сарматского времени. Изображения таких плащей довольно часто встречаются на надгробных рельефах и на фресках подземных склепов первых веков нашей эры. Интересны доспехи и вооружение воина. Защитным доспехом у сармат вначале служили кожаные и костяные панцири. По мнению А. М. Хазанова, специалиста по военному делу сармат, особенно надежны были панцири из нескольких слоев кожи.19 Такой тип панциря мы, очевидно, наблюдаем на плечевой одежде воина — рукава его кафтана (нарукавники?) сшиты из ряда полос кожи в несколько слоев каждая и таким же, вероятно, было и «забрало» его шлема, полностью или частично закрывавшее лицо. Аммиан Марцелин писал о сарматском панцире из чешуек полированного рога, прикрепленных к плотной подкладке, как оперенье птицы.20 И действительно, шлем воина защищен рядом прикрепленных к подкладке пластин, изображающих двойную личину совы с оперением. Вооружен сармат большим и, очевидно, тяжелым копьем и мечом с кольцевым навершием. Массивные всаднические копья были известны еще у савроматов и найдены большей частью в погребениях богатых воинов. Держали их обеими руками и использовали для нанесения сильного удара с коня.21 Сармат, видимо, пострадал в бою. Потеряв коня, он подвесил копье на ремнях через плечи, переложив его тяжесть главным образом на плечи и туловище. Помимо копья у него был меч с кольцевым навершием — оружие, типичное для сусловского периода истории сармат (I в. до н. э.—I в. н. э.). Однако против такой даты свидетельствует место находки ритона в погребении III—II вв. до н. э., а также изображенное на нем защитное вооружение. Как уже говорилось выше, с конца III—II вв. до н. э. складывается общая сармато-меотская культура и, таким образом, вполне вероятно, что на ритоне изображен сарматизированный меотский воин, ибо именно у меотских всадников были в широком употреблении большие тяжелые копья. Некоторое представление об одежде сармат II в. до н. э.— V в. н. э., в частности алан, дают археологический и графический материалы, а также короткие сообщения древних авторов. Несмотря на то что интересующие нас источники обнаружены в отдаленных друг от друга местах, поражает близкий по внешнему облику тип одежды, показанной на фигурах, изображенных на металлических, костяных, каменных предметах. Так, на серебряном фаларе II—I вв. до н. э., который был найден в Астраханской обл. в могильнике Кривая Лука IX, показан всадник в опоясанной рубахе с горизонтальным, закругленным по шее вырезом ворота, узкими длинными рукавами, подолом, несколько расширяющимся книзу. Широкая полоса отделки украшает подол по краю, а штаны вдоль ноги спереди. В верхней части рукавов видны по три черточки (отделки?). Сзади спускается плащ, виднеющийся из-за спины. Передние вытянутые края плаща (?) закреплены на поясе, а концы их спадают ниже пояса (рис. 12) Короткая рубаха с горизонтальным закругленным воротом, обшитым широкой полосой отделки, длинными, по кисть руки, рукавами, длинными объемными штанами показана на фигуре всадника из 3-го Мечетсайского могильника II в. до н. э. (рис. 13).23

Рис. 12. Воин, изображенный на фаларе из могильника Кривая Лука IX. Рис. 13. Изображение всадника из Мечетсайского могильника.

Близкая по типу, но полностью не совпадающая с вышеописанными наплечная одежда представлена на стеле № 3 из Заветнинского могильника в Крыму I—II вв. н. э. Рубаха показана с глубоким грудным угловым вырезом, обшитым полосой широкой отделки, с длинными по кисть руки рукавами, подолом длиной по колени, книзу несколько расширяющимся (рис. 14),24 На костяной пластинке IV—V вв. н. э. из Гальберштатского собора, опубликованной В. А. Кузнецовым, изображен пленный алан. На нем показана рубаха с глубоким угловым грудным разрезом ворота с широкой отделкой, длинными, по кисть руки, рукавами, облегающими длинными штанами, мягкими низкими' сапожками (рис. 15).25 Таким образом, устанавливается, что в течение нескольких столетий у алан бытовала нераспашная одежда в виде рубахи с горизонтальным закругленным вырезом ворота, позже с угловым грудным вырезом горизонтального ворота, длинными облегающими рукавами, несколько расширяющимся книзу подолом, неширокими длинными штанами, мягкими сапожками. По изображениям часто бывает трудно судить о качестве материала, из которого изготовлялась одежда. Вероятно, рубахи вначале делались из шкуры, затем из кожи, а впоследствии из ткани. Аммиан Марцелин сообщал об одежде из льняной ткани, которую аланы и квады носили под панцирем.26 В Крыму такие рубахи могли изготовляться из холста, так как там издавна вырабатывали из конопли ткани, не уступающие по качеству льняным.27

Рис. 14. Одежда алана, изображенного на стеле №3 Заветнинского могильника в Крыму Рис. 15. Алан, изображенны на костяной пластинке из Гальберштатского собора.

Несколько отличается от аланской одежда, представленная на фигуре юноши керченского расписного саркофага I в. н..э. (см. рис. 2). В костюме юноши сочетаются разноэтнические детали одежды: рубаха, как мы полагаем, была местная; покрытые складками длинные штаны похожи на поясную одежду некоторых фигур пленных памятника в Добрудже, по нашему мнению, роксолан. Плащ — древнегреческий, бусы на шее — результат сарматского влияния, гривна — скифского. Панцирная безрукавка может рассматриваться как заключительный вариант развития кафтана с косыми полами с нагрудником.28 Возможно, юноша был эллинизированным сарматом или подпавшим под сарматское влияние боспорцем. В I в. н. э. происходит так называемая сарматизация Боспора, связанная с проникновением в его среду большого количества сармат. «Прежнего гражданина Боспора, — замечает В. Д. Блаватскии, — сменяет одетый скую одежду конный воин», фах Боспора и на фресках склепов первых веков нашей в кочевниче-29 На релье-подземных эры часто бывают показаны воины в сарматском вооружении,30 но в то время как на рельефах в сарматском доспехе с копьем в руке изображается оруженосец, а главный персонаж представлен в традиционной одежде, на фресках все конные воины защищены сарматским панцирем и вооружены пиками, которые они держат двумя руками. На фресках склепов, раскопанных в последней четверти XIX в., а также на монетах Савромата II 32 и Рескупорида II 33 изображены конные воины в металлических доспехах и шлемах. Доспехи чешуйчатые в форме рубашки по пояс или по колени с длинными или короткими рукавами, часто спереди с разрезом от пояса до края подола (М. И. Ростовцев, а за ним В. Д. Блаватский и А. М. Хазанов очень удачно назвали такую рубаху одеждой с двумя полами ниже пояса). Шлемы также чешуйчатые яйцевидной или конической формы. В руках воинов длинная тонкая пика. Из-под металлического панциря виднеется одежда: рубаха (?) с длинными облегающими рукавами, часто с высоким воротником (иногда на воротнике показана низка бус), длинные штаны, заправленные в сапоги до середины голени. Поверх панциря надет небольшой развевающийся за спиной плащ. Панцири и шлемы голубоватого, иногда зеленоватого цвета, одежда — розового, голубого, белого, песочного, иногда красного и черного. Наплечная и поясная одежда на одной фигуре разного цвета. Встречается и изображение панцирной рубахи из кожи. Так, на воинах вспомогательного отряда, по-видимому девушках, изображены опоясанные рубахи с горизонтальным закругленным вырезом ворота, длинными рукавами, подолом длиной по колени с разрезом от пояса до края подола, стороны которого при ходьбе расходятся и открывают заправленные в сапоги высотой до середины голени длинные штаны, образующие на ногах вертикальные складки (склеп 1872 г.) (рис. 16). На женских фигурах шлем отсутствует, волосы разделены на прямой пробор и зачесаны назад. В руках у каждой по два копья и круглому щиту.34 Аналогичный тип кожаной панцирной рубахи изображен на некоторых фигурах пленных воинов в Добрудже.35 Исторические известия рассказывают о независимом положении сарматских женщин, принимавших участие в сражениях, древние авторы сообщали также о том, что римляне (и боспоряне) привлекали во время походов представителей зависимых от них племен, которые сами участия в сражениях не принимали, но служили оруженосцами и носили вслед за воинами запасное оружие. Возможно, на фреске изображены призванные римлянами (?) сарматские женщины-оруженосцы, а в Добрудже в такой же одежде показаны сарматские воины-мужчины. Краткие сведения о сарматской одежде встречаются у писателей того времени. Помпоний Мела, составивший в 40-х гг. I в. н. э. краткое руководство по географии — «Ое ОЬео§гарЫа», так описывал население Сарматии, которая в его время занимала территорию между реками Вистулой (Вислой) и Истром (Дунаем): «Население ее по одежде и вооружению больше всего подходит к парфянскому, но отличается более суровыми нравами, подобно самому климату».36 Корнелий Тацит, автор II в. н. э., также отмечал типовую близость сарматских и парфянских одежд, говоря, что «у сарматов или парфян одежда „развевается"».37

Рис. 16. Одежда и вооружение женщины из вспомогательного отряда (фреска склепа В.В. Стасова).

Сохранились терракотовые парфянские статуэтки эллинистического времени. На статуэтке, изображающей парфянского всадника,38 показан халат длиной до колен, перехваченный по талии нешироким поясом из плотного материала (ремень?), обшитым по сторонам долевым кантом. Халат простеган: длинные рукава -стежками поперек руки, стан и полы — диагональными стежками. Широкий и глубокий вырез ворота халата, образованный двумя полами, которые сходятся только на талии и от талии вниз образуют запах слева направо, обнажает не только шею, но отчасти плечи и грудь всадника. Ворот обшит (или на ворот наложена?) широкой полосой отделки, два конца которой накладываются на пояс (левый поверх правого) и на нем закрепляются. Прикрывая чапрак, слева углом выступает край полы, на котором четко видна стежка. Бедра в несколько раз обернуты ремнем с полукруглыми вогнутыми выступами (?), на коленях образующими розетку (броня?). Конец ремня с двумя выступами свисает ниже крупа лошади. Штаны длиной по ступню широкие на бедрах, книзу суживаются. Вдоль внутренней боковой стороны они украшены бахромой, которая виднеется также между витками ремня. На голове всадника изображена шапка круглой формы из меха или плотного войлока, напоминающая головной убор фигуры Калидона боспорского рельефа.39 Обувь не ясна. К поясу на подвесном ремне с правой стороны фигуры прикреплены массивные, загибающиеся у нижнего края ножны меча. Очень близкая по типу одежда показана на слуге, изображенном на стеле Басилида, сына Басилида (II в. н. э.) из Керчи,40 представляющей собой высокий рельеф с двумя фигурами: Басилида и его слуги (оруженосца?). Маленькая фигурка слуги показана в коротком стеганом халате с прямой стежкой на стане и поперечной на рукавах. Полы, с запахом слева направо, сходятся посередине груди, образуя треугольный вырез ворота. Вдоль ворота, пол и рукавов халат украшен декоративными кружочками — бусами или бляшками; опоясан нешироким поясом. Узкие и длинные штаны простеганы, а нижний край их натянут на голенище невысоких сапожек. На голове — колпачок из мягкого материала, край его загибается назад. Из-под колпачка 'сбоку вниз отходит фигурная полоса, возможно, косичка. В руках он держит так называемый кельтский41 шлем с закраиной и плоский подшлемник. Лицо у слуги скуластое с косым разрезом узких глаз. Изображение простеганных коротких халатов встречается и на основных персонажах некоторых надгробных памятников Боспора. Имеются два рельефа из Керчи, на мужских фигурах которых изображена стеганая распашная наплечная одежда. На одной из них халат, опоясанный широким поясом, длиной до колен, с «вырезом» на груди, причем вертикальной стежкой покрыт только стан одежды до края подола, обшитого каймой.42 На другой — халат короткий, едва прикрывающий бедра. Линии стежков на нем проведены по диагонали.43 Кроме стеганых халатов на рельефах встречается изображение стеганой нераспашной наплечной одежды. Прямые рубахи с редкими линиями-стежками, вертикальными на стане, поперечными на рукавах, изображены на фигурах двух мальчиков на рельефе II в. н. э. (найден в степи под Керчью), посвященном Аристиду и Понтонику, сыновьям Апфа и их матери Лаудике.44 От рельефа сохранилась только нижняя часть с несколькими человеческими фигурами без головы и надписью. На фигурах мальчиков-подростков четко видно изображение прямой стеганой рубахи, по краю подола обшитой каймой. Пояс отсутствует, что, возможно, было связано с юным возрастом изображенных. На женских фигурах надгробных рельефов первых веков нашей эры исчезают греко-варварские виды одежд. Появляется новый тип костюма: длинная, до ступней, широкая распашная одежда с длинными облегающими рукавами, обшитая вдоль пол мехом или другой тканью; сверху надевалось другое, более короткое (на разных фигурах разной длины), также распашное платье типа накидки с короткими облегающими или широкими рукавами. На верхнем платье на груди бывает показана крупная фибула овальной формы. Поперек груди на многих фигурах изображена поперечная полоса, которую Киезерицкий и Ватцингер считали изображением корсета.45 Из-под подола длинного платья выступают круглые носки сапожек, а иногда и нижняя часть длинных штанов (?). На плоский головной убор набрасывалось длинное, окутывающее фигуру по бедра покрывало, сквозь тонкую ткань которого проступали два круглых выступа (как бы узелки) от головного убора. Иногда покрывало спадало вдоль фигуры ниже колен. Одежда обшивалась бусами и бляшками (на одежде фигуры видны мелкие кружочки).46 Археологические материалы подтверждают правильность определения одежды. Недалеко от г. Николаева, в междуречье Днестра и Прута («Западная Сарматия»), Г. Т. Ковпаненко в кургане бронзового века было раскопано т &Ии богатое женское погребение I в. н. э., в котором скелет лежал на помосте с меловой подсыпкой (роксоланы). На скелете сохранились остатки ткани от одежды, а также очень большое количество бус, бляшек и всевозможных драгоценных украшений, расположение которых дало автору возможность определить типы одежды. На погребенной было надето два платья: нижнее — распашное, длинное и широкое; верхнее, которое Ковпаненко определил как накидку, широкое и более короткое, с короткими широкими рукавами. На ногах кожаные чулки и сапожки, обильно украшенные золотыми бляшками.47 Одежда и головной убор,' от которого сохранились остатки покрывала, были украшены огромным количеством бус разной формы из полудрагоценных камней, золотых бляшек и золотых изделий. Интересно украшение сапожек прямыми рядами бус по 4 ряда на каждой туфле (по 78 экз.). Монах Ломберти (XVII в.), описывая Грузию, рассказал, что Грузия воевала с каким-то народом, женщины которого сражались наравне с мужчинами, и военное обмундирование у них было мужским: в качестве брони у них употреблялись из красного войлока (?) юбочки, а обувь была расшита большим количеством бляшек, тщательно пришитых и расположенных прямыми рядами так, как были расшиты сапожки роксоланки I в. н. э. из Соколовой могилы.48 Во II в. н. э. на рельефах и стелах-полуфигурах Боспора и Прикубанья появляются одиночные изображения женских фигур в длинном платье, покрытом вертикальной объемной стежкой с горизонтальным, иногда закругленным. вырезом ворота, обшитым каймой, длинными рукавами. На голове показано наброшенным покрывало из тонкой ткани, закрывающее половину женской фигуры.49 На некоторых памятниках платье туникообразное, на других расширяется книзу. В левой руке изображенных фигур часто бывает показан обрядовый сосуд.50 Сохранилось несколько памятников первых веков нашей эры, на рельефах которых мужские фигуры иногда изображены с большими щитами и копьями в покрытой складками или простеганной одежде из тонкого материала. Например, стела Мастаруса, сына Филонида, относящаяся к середине I в. н. э.5' На ней представлены две фигуры: Мастаруса (голова отбита) и его слуги. Мастарус в короткой, едва прикрывающей бедра рубахе с длинными рукавами, в длинных, до щиколотки, штанах и плаще. Стан и рукава рубахи, а также штаны простеганы (или покрыты складками). Складывается впечатление, что одежда сделана из легкой ткани. Рубаха по талии опоясана нешироким объемным (металл?) поясом. Из-под приоткрытого ворота рубахи рельефно выступает край брони, проходящий поперек груди. Плащ спереди спускается узким складчатым клином, а сзади падает до середины голени. Ноги босые. Мастарус опирается на колонку, рядом с которой изображен большой овальный щит с круглым умбоном в центре. С другой стороны щита видна маленькая фигурка слуги в коротком длиннорукавном кафтанчике с прямым краем подола, с плащом, который в форме гладкого, зауженного книзу полуовала спускается чуть ниже края подола. Узкие штаны слуги длиной по щиколотку показаны гладкими, облегающими босые ноги. Простеганная одежда, похожая на одежду Мастаруса, показана на бородатой фигуре Басилида. Костюм его состоит из короткой рубахи с длинными рукавами и длинных и широких (объемных) штанов, заправленных в поножи. Рубаха (рукава и стан) и штаны покрыты узорчатой стежкой. Большой военный плащ сколот на левом плече. На ногах сандалии, стянутые ремешками и закрепленные на ноге у лодыжки. Слева на перевязи через плечо подвешен большой меч с четырехугольным кольцевидным навершием. Басилид опирается на колонку, за которой у стенки рельефа изображен большой овальный щит с круглым умбоном посередине, а над щитом выступают концы двух копий с наконечниками. Древко — с круглыми утолщениями (кольца или составные?). Перед щитом видна фигурка слуги, костюм которого описан выше. Кельтские щиты и копья, изображенные на рельефах, а также представленная на мужских фигурах одежда дают возможность предположить, что на памятниках изображены кельтские (галат-ские) воины, вероятно, бастарны, появившиеся в IV в. до н. э. на территории Южной России и Крыма. Древние авторы — Диодор Сицилийский, Страбон, Полибий, Плиний Старший и другие описывали галатов, их внешний облик, верования, материальную культуру. Так, по сообщению Диодора Сицилийского, галлы носили рубашку с рукавами, короткие штаны, башмаки из кожи — галики или галош, чулки из ткани, четырехугольную накидку — сагум, иногда очень маленькую, которую делали из шерстяной ткани и украшали вышивкой. Страбон также писал о рубашке с рукавами, «...спускающейся до половых частей и ягодиц», о коротких или длинных узких штанах из кожи, о плаще — сагум.53 Нужно добавить, что галлы пользовались большими овальными щитами и носили броню, обрисовывающую их мускулатуру.54 Кроме того, они носили характерное шейное украшение торквес -гривну.55 Близкая по типу одежда и вооружение изображены также на некоторых фигурах рельефов Адамклисси в Добрудже, где пленные показаны в одежде, которая состоит из длинных и узких, покрытых углообразными складками штанов, поверх которых у талии свободно лежит неширокий пояс; из короткого плаща, прикрывающего грудь складчатым или полосатым (?) углом, иногда такой плащ заканчивается на середине высоты груди коротким фигурным краем (Флореску, опубликовавшая этот памятник, называет такой плащ «плечевым воротником»). На ногах обувь, напоминающая галошеобразные туфли. Наплечная одежда отсутствует. На некоторых фигурах виден прикрытый плащом рельефный выступ брони, проходящий поперек груди.56 На памятнике Мастаруса сквозь тонкую ткань рубахи также выступает рельефный выступ брони. Вместо плечевого воротника на нем изображен большой военный плащ. Возможно, что Мастарус, живший в I в. н. э. в Пантикапее, и Басилид — во II в. н. э., были по происхождению галатами (бастарнами). О том, что в Пантикапее хорошо знали галатов, свидетельствуют терракотовые статуэтки варваров с овальными щитами, изображающие, как полагают, кельтов. На некоторых статуэтках грудь показана покрытой панцирем с изображением мускулатуры тела. Такие терракоты появляются в Северном Причерноморье со II в. до н. э. и бытуют* до конца I в. н. э.57 Жили кельты и в самом Пантикапее. Аппиан рассказывал о начальнике наемного отряда кельтов Бетите, который по просьбе Митридата, после того как не подействовал принятый им яд, зарубил его.58 Впрочем, заметим, что одежда, изображенная на терракотах, мало напоминает описанную выше или показанную на фигурах рельефов. Так, на терракотах встречается наплечная одежда типа кафтана или безрукавки с косыми полами, иногда типа халата. На голове колпак, напоминающий фригийскую шапку. По-видимому, эти терракоты можно рассматривать как своего рода карикатуру на варваров. Однако на одной из статуэток изображен халат, представляющий для нас определенный интерес. По типу одежды он похож на парфянский, но несколько отличается покроем. Халат короткий с подолом выше колен. Вырез ворота обнажает шею и слегка грудь; полы соединяются только на талии, но спускаются до талии почти параллельно, оставляя на груди незакрытой узкую щель. Рукава длинные. Халат, по-видимому, прост<

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 362; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.131.11 (0.023 с.) |