Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Роль знаков во взаимодействии человека С внешней средой.Содержание книги

Поиск на нашем сайте

Москва Г. © П.Б. Паршин 2000, 2004, 2006, 2009, 2013 (кроме иллюстраций, используемых в учебных целях) Вопросы, способность ориентироваться в которых предполагается у студентов, прослушавших курс 1. Сущность семиотики и понятие знака. Различные существующие трактовки и определения знака. Роль знаков во взаимодействии человека с внешней средой. Знаковые системы и понятие кода. Культурная обусловленность знаков и кодов. Знаковая и незнаковая, вербальная и невербальная коммуникация. Возникновение семиотики и ее основоположники. Основные исследовательские традиции в семиотике. Общая семиотика и частные семиотики. Основные разделы общей семиотики по Ч. Моррису и их определение. Принципы выделения частных семиотик. Семиотика маркетинга Семиотика рекламы как одна из частных семиотики и используемые в ней коды. Модель коммуникации и функций языка Р. Якобсона и ее методологическое значение. Модель массовой коммуникации Г. Лассуэлла и ее основное отличие от модели Р. Якобсона. Понятие двойного членения. Коды с двойным членением и без такового. Социальные, текстуальные и интерпретационные коды. Основные разновидности социальных кодов и их использование в рекламе. Основные разновидности текстуальных кодов и их использование в рекламе. Основные разновидности интерпретационных кодов и их использование в рекламе. Понятие парадигматических отношений и его использование для анализа рекламных сообщений. Понятие семиотической оппозиции. Логические типы семиотических оппозиций. Семиотические оппозиции, особенно часто используемые в рекламе. Понятие синтагматических отношений и его использование для анализа рекламных сообщений. Зависимость природы синтагматических отношений от используемой в коммуникации кодовой системы. Семантика знака. Денотация, коннотация, ассоциация и родственные понятия. Трихотомия знаков Ч. Пирса – Ч. Морриса (символьные – иконические – индексные знаки). Иконические знаки в рекламе. Индексные знаки в рекламе. Понятие метаграфемики. Основные разделы метаграфемики.

Супраграфемика: условно-знаковые, иконические и индексные (ореольные) аспекты выбора шрифта (с преимущественным вниманием к анализу рекламных сообщении). Топографемика: условно-знаковые, иконические и ореольные аспекты расположения материала на плоскости печатного листа или его аналогов (с преимущественным вниманием к анализу рекламных сообщении). Понятие интертекстуальности. «Широкое» и «узкое» понимания интертекстуальности. Основные типы интертекстуальных ссылок в рекламе. Основные функции интертекстуальных ссылок в рекламе. Традиционная теория тропов и когнитивная теория метафоры и метонимии. Вербальные и невербальные метафоры. Оживление” метафоры как творческий прием. Визуализация вербальной метафоры как инструмент ее «оживления». Основные функции метафоры в рекламе. Сильнометафоризуемые” и “слабометафоризуемые” товарные группы. Наиболее распространенные сферы-источники рекламных метафор. Понятие модели мира и моделирующей системы. Особенности моделей мира, реконструируемых по данным рекламы, и объяснение этих особенностей. 41. Основные проблемы лингвистической прагматики (краткая характеристика). Прямые и непрямые речевые акты в рекламных сообщениях. Тенденции развития прагматики рекламы. Конспективные заметки Заметки по вопросам 1-6 Ч.С. Пирс Ф. Де Соссюр Семиотические идеи Пирса были сформулированы около 1900 года в различных статьях и в работе «Спекулятивная логика»; идеи Соссюра – в изданной посмертно в 1916 г. (и реально составленной его учениками парижского периода его жизни Шарлем Балли (Байи) и Альбером Сешэ по материалам лекций, которые Соссюр читал в последние годы жизни в Женевском университете) книге «Курс общей лингвистики» – самом влиятельном языковедческом труде 20 в. (или одним из двух, если считать вторым «Синтаксические структуры» Ноама Хомского). Термин «семиотика» был предложен Пирсом; Соссюр называл новую науку «семиологией». Последний термин употреблялся в Европе вплоть до начала 1970-х годов, когда был окончательно вытеснен термином «семиотика».

Очень важную роль в развитии семиотики сыграл также американский ученый Чарльз Уильям Моррис (1901-1979), который в своих работах, и особенно в книге «Основания теории знаков» (1938) переформулировал идеи Пирса (изложенные в оригинале крайне сложным языком и в неудобопонятной форме) таким образом, что они стали доступны широкой аудитории. В дальнейшем семиотическая теория развивалась в работах Л. Ельмслева (Дания), У. Эко (Италия) и др., а стараниями Р.Якобсона (Россия-Чехословакия-США), К. Леви-Стросса, Р. Барта, А. Греймаса, Ю. Кристевой, отчасти Ж. Бодрийяра (все - Франция), Т. Сибеока (США), Ю.М. Лотмана (СССР-Эстония), Вяч.Вс. Иванова, Б.А. Успенского, В.Н. Топорова (СССР-Россия) и многих других ученых были созданы конкретные семиотические описания самых разнообразных знаковых систем. Из указанных классиков ныне здравствующий У. Эко и особенно Р. Барт активно занимались семиотикой рекламы. Об употреблении понятия «знак» Понятие знака тесно связано с понятиями коммуникации, информации и взаимодействия, однако обсуждение его связи с каждым из них требует комментариев. Самый большой класс употреблений понятия знака предполагает ситуацию намеренной знаковой коммуникации, то есть такую информационного взаимодействия между индивидами (не обязательно людьми – способность к производству и тем более восприятию знаков присуща и другим живым существам) или группами, при которой отправитель сообщения по определенным правилам сознательно формирует его из знаков и адресует получателю, который, в свою очередь, воспринимает это сообщение как знаковую структуру и по определенным правилам интерпретирует его. Так обстоит дело, например, в случаях повседневного бытового разговора, чтения книги, просмотра телепередачи или восприятия сигналов светофора. Однако понятие знака применяется к более широкому классу ситуаций. Во-первых, в качестве знаков могут истолковываться различные сигналы, хотя и исходящие от каких-то индивидов, но вовсе не производимые ими намеренно с целью передачи кому-либо информации, однако фактически передающие ее – таковы, например, всякого рода следы и улики, много чего сообщающие компетентному следопыту/следователю; позы, выражения лица, взгляды и прочие телесные проявления, интерпретируемые как свидетельства эмоций и/или личностных черт (одна из реализаций того, что называется «языком тела»); медицинские симптомы; или такие характеристики текста, которые позволяют извлекать из него некие сведения, которые автор не собирался сообщать адресату или даже вовсе не имел в виду. Так, в эпизоде допроса Ходжи Насреддина начальником городской стражи Камильбеком (повесть Л. Соловьева «Очарованный принц») последний, в ответ на слова Насреддина «В моем гаданье, о сиятельный князь, не было обмана» разражается сентенцией, в которой выражает уверенность в том, что допрашиваемый – такой же мошенник, как и его собраться по ремеслу, чем сообщает Насреддину жизненно важную для него информацию о том, что его личность не идентифицирована и он не пал жертвой предательства. Во-вторых, в качестве знаков могут восприниматься такие явления окружающей среды, которые естественно считать не имеющими вообще никакого отправителя. Так, темная туча на горизонте интерпретируется как знак приближающейся грозы. В-третьих, после выявления механизмов передачи наследственной информации стало принято использовать понятие генетического кода и, соответственно, образующих его знаков (кодонов) также и к процессам, происходящим внутри организма.

Существенно, что во втором и третьем классах случаев принято говорить о передаче и восприятии информации, но не о коммуникации; последнее понятие предполагает процессы обмена, осуществляемые в обществе. В принципе, возможно применение понятия знака и к явлениям неживой природы, хотя вопрос о том, отражает ли такое употребление некое глубинное тождество или же является только метафорой (о метафорах см. ниже), не вполне очевиден. Итак, понятие знака применимо и к некоммуникативным ситуациям., что отражается в противопоставлении получаемых (имеющих отправителя) и извлекаемых (отправителя не имеющих) знаков. С другой стороны, по крайней мере некоторые из существующих теоретических концепций исходят из того, что верно и обратное, то есть не всякая коммуникация является знаковой, что отражено в приводимой ниже Схеме 1.

Схема 1. Основные разновидности коммуникации

Тем более не обязательно знаковым является взаимодействие человека с внешней средой. Человек является не только личностью и разумным субъектом, но еще и физическим объектом, биохимической системой, биологическим организмом и т. д. и в силу этого подвержен воздействию соответствующих факторов – физических, химических и проч. Кроме того, на человека могут оказывать воздействие самые различные воспринимаемые им явления: те или иные события и их последовательности, эстетические образы, цвета, музыка и т.д., которые вовсе не обязательно имеют знаковую природу. Хорошей иллюстрацией этому тезису может послужить различие между психологическим воздействием цвета (оно хорошо известно; цвета могут быть возбуждающими и успокаивающими, “теплыми” и “холодными” и т.д.) и цветовой символикой, которая является культурно специфической и представляет собой семиотический факт. Черный цвет в русской культуре – символ траура, аскезы, официальности (у него несколько значений, иначе говоря, он полисемантичен); белый – цвет чистоты и непорочности; красный – символ праздника и социально-политической левизны. А вот на Дальнем Востоке, напротив, цветом траура является белый, а цветом праздника – желтый. В конкретных семиотических системах цветовая символика может быть кодифицирована и еще более жестко – ср. сигналы светофора или обозначение красным цветом плюсового провода в цепях постоянного тока.

В то же время практический любой из влияющих на человека факторов среды может быть рассмотрен как репрезентация какого-то другого фактора, то есть проинтерпретирован как знак, а во многих случаях – и соотнесен с ситуацией намеренной знаковой коммуникации, то есть ему может быть приписан отправитель и некоторое значение. Так, раздражающе красные стены комнаты для отдыха могут быть свидетельством того, что оформитель или заказчик оформления комнаты добивался того, чтобы отдых не был слишком продолжительным и не переходил в реальное расслабление, и, возможно, даже намеренно посылал отдыхающим соответствующее сообщение. Разумеется, легкость, с которой некоторому фактору среды может быть приписан знаковый статус, варьирует в широких пределах – от факторов, в норме являющихся знаками широко распространенных коммуникативных систем (скажем, звукового языка, языка жестов или дорожных знаков), до таких факторов, приписывание которым знаковой природы предполагает изощренную, а порою и извращенную фантазию; кроме того, описание в семиотических терминах некоторых предположительно знаковых систем сопряжено со значительными трудностями и далеко от завершения; так, в частности, обстоит дело с музыкой. Для фиксации этого факта в семиотике принято говорить об иерархии знаковости и, тем самым, о некоторой шкале, расположенные на которой явления могут характеризоваться как знаки в большей либо меньшей степени. Различные концепции знака Существует большое количество различных концепций знака, объединяемых в три основные группы: односторонние, двусторонние и трехсторонние концепции, каждая из которых имеет долгую историю, далеко выходящую за рамки собственно семиотики. Большинство концепций относятся ко второй либо третьей группам; односторонние концепции весьма спорны и отличие их от двухсторонних носит во многом условный характер. В соответствии с двусторонними концепциями, связанными прежде всего с именами Ф. де Соссюра и Л. Ельмслева и в целом предпочитаемых лингвистами, знак – это двусторонняя материально-идеальная сущность, единство доступного чувственному восприятию материального означающего – звука, слова, изображения, запаха, жеста, позы и т. д. – и некоторого идеального содержания, именуемого означаемым. Вместо терминов «означающее» и «означаемое» часто используются также принадлежащие Л. Ельмслеву термины план выражения и план содержания, где слово план используется в значении ‘аспект, плоскость’. Например, означаемым слова стол является представление о некотором предмете мебели, имеющем форму доски на (чаще всего четырех) ножках и предназначенном для работы и принятия пищи (помимо этого, слову стол соответствует ряд других представлений, ибо это слово неоднозначно), а означаемым дорожного знака «Въезд запрещен» (или попросту «кирпич») – представление о запрете на въезд.

Трехсторонние концепции, связаны прежде всего с именами Ч. Пирса и Ч. Морриса, хотя они имеют очень долгую историю, трехсторонними были взгляды на знак Платона и Аристотеля, и вообще к трехсторонним концепциям тяготеют философы и логики. Эти концепции исходят из того, что наряду с материальным означающим, которое в таких концепциях обычно называют знаконосителем (англ sign vehicle) знак имеет идеальное значение, или смысл, и материальный референт, или денотат (термины могут варьировать в широких пределах и даже иметь разное значение в разных теориях) – объект внешнего мира, к которому отсылает знак. Обычно это изображается в виде т.н. «семиотического треугольника» (Схема 2). Смысл

Знаконоситель Референт Схема 2. Одна из разновидностей «семиотического треугольника» Очень часто знаки объединяются в знаковые системы, которые состоят из некоторого числа знаков (порою очень большого; например, число слов естественного языка, каждое из которых является знаком, исчисляется сотнями тысяч, и это без терминологических систем, иные из которых, например, номенклатура органической химии, тоже колоссально велики по объему), связанных определенными отношениями. Рассматриваемые в совокупности с правилами их употребления в процессе коммуникации, такие системы называются кодами. Простейшая (тривиальная) знаковая система состоит из двух знаков: собственно знака с материальным означающим (например, горшок с цветком на окне в “Семнадцати мгновениях весны”, означавшего, что все в порядке) и значимого отсутствия знака, которое при этом считается так называемым нулевым знаком (нет горшка – явка провалена). Нулевой знак, однако, предполагает ожидание знака, которое имеет место далеко не всегда. В силу этого некоторые знаки целесообразнее считать изолированными в силу того, что никакого ожидания их появления в том или ином месте может не быть; таковы, в частности, общекультурные символы (якорь – надежда, лабиринт – сложная ситуация, связанная с выбором; игральная кость – слепой рок и т. д.; немалое количество таких знаков собраны в различного рода словарях знаков и символов), которые нередко используются и в рекламе. Предмет семиотики охватывает все виды знаков – например, дорожные знаки, зачастую модифицированные по некоторым интуитивно понятным правилам (Рис. 1); жесты (Рис. 2), позы и утрированные значимые (часто утрированные, то есть заведомо коммуникативно нагруженные) выражения лиц (так, на Рис. 3 обозначена – именно обозначена – задумчивость с оттенком «Почему бы и нет?»); этикет; политические акции и заявления; геральдические символы; цветовую символику; организацию архитектурного пространства; украшения; моду и множество других знаков (см. другие иллюстрации ниже). Некоторые виды знаков в силу их особо важной роли изучаются более пристально и составляют предмет специальных разделов семиотики. Среди знаковых систем выделяется “номер 1” – это естественный звуковой язык. Наука о нем, лингвистика, логически является частью семиотики (см. Схему 1 выше), однако исторически семиотика сформировалась как обобщение теоретических положений лингвистики на знаковые системы произвольной природы.

Рис. 1 Рис 2. Рис. 3 Заметки по вопросам 7-12 Структура семиотики Семиотика как научная дисциплина складывается из двух больших разделов: общей семиотики, изучающей устройство и функционирование любых знаковых систем независимо от их природы, и частных семиотик, изучающих особенности функционирования конкретных кодов в различных областях жизни. Общая семиотика традиционно (со времен Морриса) считается состоящей из трех основных разделов: Ø синтактики, изучающей формальные свойства знаков, Ø семантики, изучающей значения знаков и понимание их адресатами сообщения; и, наконец, Ø прагматики, изучающей использование знаков, прежде всего – цели их употребления и производимые ими эффекты. По афористической формулировке Ч. Морриса, эти три раздела изучают, соответственно, отношение знаков друг к другу (синтактика), к внешнему миру (семантика) и к тем, кто знаками пользуется (прагматика). Другое важнейшее членение семиотики – это разграничение парадигматики, изучающей взаимоотношения знаков внутри знаковых систем, и синтагматики, изучающей те способы, которыми знаки соединяются между собой в пределах сообщения. Перемножение этих двух членений задает матрицу 3 ´ 2, изображенную в виде Табл. 1 ниже. Степень изученности ее ячеек существенно различается, что отражается в неоднородности и в различной употребительности терминов, обозначающих ячейки, а также в частичном совпадении названий, используемых для различных ячеек – названия, тем самым, оказываются омонимичными). Полужирным курсивом выделены логически последовательные названия (некоторые из которых выглядят тавтологическими), полужирным прямым – наиболее распространенные – часто это как раз существительные без определений, употребляемые неоднозначно.

Табл. 1. Основные разделы общей семиотики Сообщение Адресант ---------------------------------------------- Адресат Код Канал связи

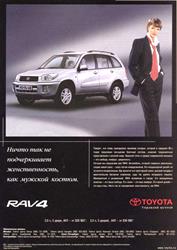

Схема 3. Модель коммуникации Р. Якобсона (1960/1975) Довольно часто в семиотике используют также и модель, предложенную для массовой коммуникации Гарольдом Лассуэллом, которая формируется в виде вопроса: Кто – Что – Кому – По какому каналу – С каким результатом сообщил Модель Лассуэлла во многом сходна с моделью Якобсона. Наиболее существенное отличие их заключается в том, что в модели Якобсона, прежде всего языковеда, в качестве важного структурного компонента упомянут код, а категории сообщения и контекста (= внешнего мира) разделены, что позволяет естественным образом ввести в рассмотрение поэтическую и метаязыковую функции, представляющие первоочередный интерес для формального рассмотрения семиотических объектов, тогда как социолога и политолога Лассуэлла гораздо больше интересуют эффекты коммуникации, в связи с чем он и вводит в рассмотрение прагматическую функцию коммуникации. Заметки по вопросам 13-16 Текстуальные коды · коды построения текстов – как естественноязыковых, так и выполненных средствами других, нежели естественный язык, кодов. К числу относятся сюжетные коды, макроструктурные модели текста, жанровые, риторические и стилистические коды, правила композиции и т.д. · эстетические коды в конкретных видах искусства (например, правила перспективы в живописи), а также метаэстетические коды направлений и течений в искусстве (напр., классицизм или романтизм) · научные коды (напр., язык математических или химических формул, графики, структурные схемы) · коды СМИ (стандартные модели подачи материала в радио, газетах, на телевидении) Интерпретационные коды · коды восприятия (функционируют в рамках односторонней коммуникации, в которой присутствует сообщение и его интерпретатор, но сознательного акта создания сообщения нет. Таковыми кодами, например, являются спонтанно принимаемые позы, черты лица, симптомов болезней и т.д. Все их можно воспринимать и делать на их основании различные заключения, но никто не строит средствами таких кодов специальных сообщений). · репрезентационные коды, с помощью которых осуществляется перевод выражений одной кодовой системы в выражения другой кодовой системы. Таковы письменность (включая, по современным представлениям, также и иероглифику), азбука Морзе, флажковая сигнализация, дактилирование, всякого рода шифры и проч. · модификационные коды, к которым относятся, в частности, различные метаграфематические средства – шрифты и верстка; · идеологические коды (индивидуализм, сциентизм, популизм и др.) Данная сводка никоим образом не является исчерпывающей или отражающей истину в последней инстанции. Классификаций кодов существует много, они не во всем совпадают друг с другом, и никто никогда как будто бы не задавался целью перечислить все существующие коды. Следует заметить также, что с течением времени число выделяемых разновидностей кодов в классификации Чэндлера, которая постоянно доступна в Интернете как минимум с 1998 г., число классов сокращается, что, очевидно, связано с трудностями их разграничения и отнесения к ним конкретных кодов. Например, правовые и проксемические коды в последней Интернет-версии классификации Чэндлера исчезли. Важной особенностью некоторых кодов, и прежде всего естественного языка, является наличие у них так называемого «двойного членения» (термин французского лингвиста А. Мартине): они состоят из знаков (число которых может быть очень велико), которые, в свою очередь, складываются из немногочисленных субзнаков (или, по выражению датского лингвиста и специалиста по семиотике, Л. Ельмслева, фигур), которые сами по себе не обладают значением, но могут отличать знаки друг от друга. Так, знаки естественного языка (основными из которых являются морфемы, объединяемые в слова) складываются из звуков (точнее, фонем). Почти всем мыслимые сообщения, которые воспринимают люди – и рекламные сообщения не составляют здесь исключения – используют одновременно несколько (порою очень много) кодов. Мы воспринимаем и прочитываем выражения лиц персонажей рекламных клипов и наружной рекламы; принимаем во внимание то, как они одеты и на каких автомобилях ездят (Рис. 4); учитываем исполнение ими их социальных ролей (скажем, хозяйки, бабушки или героя-любовника); обращаем внимание на их поведение (особенно когда оно, как это часто бывает в рекламе, оказывается нетривиальным, или, если использовать собственно семиотическую терминологию, маркированным, ср. Рис. 5); очень хорошо воспринимаем цветовую символику; распознаем стилистику русской дворянской культуры (например, в рекламе шоколадных конфет фабрики Россия) или условности древнеегипетской живописи (в рекламе FM-радиостанции “Наше радио”, см. Рис. 6 ниже); откликаемся на символы научного прогресса (визуальные знаки сциентистского идеологического кода) в рекламах всякого рода high-tech’а (Рис. 7); узнаем знакомые и зачастую сугубо знаковые мелодии (как в рекламе пива “Старый мельник”, снятой с эфира после скандала, вызванного иском наследников И. О. Дунаевского в связи с нарушением авторских прав на музыку) и т. д. Иными словами, рекламное сообщение предстает перед нами как своего рода многодорожечная (иногда говорят мультимедийная) запись, причем дорожки находятся в сложном взаимодействии и зачастую действуют на различные компоненты внутреннего мира адресата рекламного сообщения. Умелая аранжировка дорожек значительно повышает эффективность рекламы; неудачная же (порою обусловленная недоучетом или просто незнанием кодов) или же неправильной оценкой способности аудитории к их прочтению, а также отношения к ним – чревата провалом.

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7

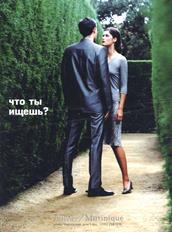

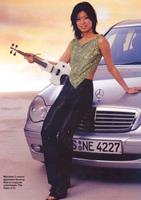

Основные коды, используемые в данном сообщении: потребительский (одежда персонажей, свидетельствующая об их принадлежности к среднему классу и стилистической сдержанности и респектабельности), пространственный (дистанция между персонажами меньше обычной, и их взаимное расположение указывает на попытку установить некоторые близкие отношения), телесный (выражение лица женщины содержит в себе некий вызов), поведенческий (резко встать на пути человека, тем более противоположного пола, означает опять бросить ему некий вызов); использован сингулярный культурный символ (лабиринт). Рис.8 Заметки по вопросам 17-21 Заметки по вопросам 22-28 Структура значения знака Существуют коды, в которых каждому знаку соответствует одно четко (и часто формально) определенное значение – таков, по замыслу, язык математики. Подобного рода коды, однако, представляют собой скорее исключение, притом редкое, нежели правило. Обозначаемое большинства знаков устроено весьма прихотливым образом и состоит из нескольких разнородных компонентов. Это верно как по отношению к словам и выражениям естественного языка (так, слово “премьера” означает ‘первое представление на публике’, но одновременно еще и ассоциируется с праздником, светским событием-тусовкой и вообще чем-то хорошим и приятным, и эти дополнительные содержательные оттенки транслируются, скажем, на элемент рекламного текста “Премьера цены”), так и применительно к знакам других кодовых систем и их конфигурациям. Например, изображения египетских сфинксов или пирамид или же мегалитических сооружений Стоунхенджа не просто обозначают соответствующие объекты, но и выступают в качестве символов как времени, так и любых человеческих творений, способных противостоять его безжалостному бегу, а изображение балерины на рекламе мониторов “CTX” активизируют эстетический код классического искусства и представления о безукоризненном и отточенном мастерстве. Денотация, коннотация и ассоциации Для обозначения подобного рода явлений существует много терминологических систем. Наиболее распространенным является противопоставление денотации, или значения, с одной стороны, и коннотации – некоторой смысловой “добавки”, которая не входит в значение знака, но обычно сопровождает его во всех его употреблениях (или по крайней мере в большинстве) – с другой. Так, слово лиса обозначает (денотирует) некоторое животное, а коннотирует (в русской и многих других культурах) хитрость, что и делает возможным назвать заслуживающего того человека лисой (или лисом). Изображение Пирса Броснана в рекламе часов «Омега» денотирует актера Пирса Броснана, а коннотирует его главную роль – Джеймса Бонда и присущие последнему качества – победительность, гламур, успех у женщин. Рис. 9 изображает (обозначает) Ванессу Мей, а коннотирует новизну, нетрадиционность и блеск подхода к традиционным ценностям искусства. Культурный аспект коннотаций Реклама ориентируется на коннотации как общезначимые ассоциации, являющиеся частью культурного достояния социума. Желательно хорошо представлять себе границы и устройство этого достояния. Первое позволяет избежать возникновения нежелательных ассоциаций; второе же может сделать возможной точную настройку рекламы на целевую аудиторию, что весьма способствует эффективности рекламного сообщения. Этому могут помочь различного рода ассоциативные словари.

Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 Третий пример – это происходящее практически на глазах формирование (по-видимому, на основании первоначальной не очень сильно выраженной иконичности) условно-знаковой семантики своего рода “интерьерно-металлической” группы шрифтов (прежде всего, шрифта АдверГотик, ср. рекламы совершенно разных фирм в подборке на Рис. 13) и “мясного шрифта” (см. Рис. 14).

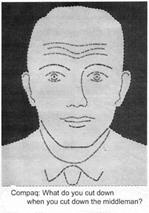

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Примеры топографематического варьирования представлены на Рис. 15-16: словом Египет нарисована пирамида на Рис. 15, названиями вин – бутылка на Рис. 16, а текстом, перечисляющим услуги посреднической службы компании Compaq – приятное во всех отношениях лицо сотрудника таковой службы на Рис. 17. Регулярно используемым топографематическим знаком является также диагональный набор, причем этот знак полисемантичен: он иконически передает семантику взлета и подъема (Рис. 18), семантику резолюции (Рис. 19) и семантику широкого выбора (Рис. 20).

Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17

Рис. 18 Рис.19 Рис. 20 Заметки по вопросам 29-31 Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24 Ø Экспрессивная (ориентированная на отправителя) функция интертекстуальных ссылок проявляется в той мере, в какой автор текста посредством интертекстуальных ссылок сообщает о своих культурно-семиотических ориентирах, а в ряде случаев и о прагматических установках: тексты и авторы, на которых осуществляются ссылки могут быть престижными, модными, одиозными и т. д. Подбор цитат, характер аллюзий – все это в значительной мере является (иногда невольно) немаловажным элементом самовыражения автора. Ø Апеллятивная функция интертекстуальных ссылок проявляется в том, что отсылки к каким-либо текстам в составе данного текста могут быть ориентированы на совершенно конкретного адресата – того, кто в состоянии интертекстуальную ссылку опознать, а в идеале и оценить выбор конкретной ссылки и адекватно понять стоящую за ней интенцию. В некоторых случаях интертекстуальные ссылки фактически выступают в роли обращений, призванных привлечь внимание определенной части читательской аудитории. Реально в случае межтекстового взаимодействия апеллятивную функцию часто оказывается трудно отделить от фатической (контактоустанавливающей, т. е. ориентированной на канал передачи сообщения). По сути дела, все три вышеперечисленные функции сливаются в единую опознавательную функцию установления между автором и адресатом отношений “свой/чужой”: обмен интертекстами при общении и выяснение способности коммуникантов их адекватно распознавать позволяет установить общность как минимум их семиотической (а, возможно, и культурной) памяти или даже их идеологических и политических позиций и эстетических пристрастий (ср., например, диалог типа Который сегодня день? – Канун Каты Праведного, в котором на цитату из романа “Трудно быть богом” А. и Б. Стругацких, опознаваемую по слову который вместо какой, а также, конечно, по ряду экстралингвистических сведений, следует ответ другой цитатой из того же источника и, более того, из того же диалога, что в прагматическ

|

||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.15.186.90 (0.021 с.) |

Коммуникация в самом общем смысле, понимаемая как совокупность процессов

Коммуникация в самом общем смысле, понимаемая как совокупность процессов  Знаковая коммуникация: обмен сообщениями знаковой природы,

Знаковая коммуникация: обмен сообщениями знаковой природы,  Вербальная коммуникация: обмен

Вербальная коммуникация: обмен

В качестве примера взаимодействия различных кодов можно привести рекламу бутика Matinique (Рис. 8 слева ).

В качестве примера взаимодействия различных кодов можно привести рекламу бутика Matinique (Рис. 8 слева ). Еще одно часто употребляемое обозначение примерно того же круга явлений – это старый и “безразмерный”, но зато общеизвестный и общепонятный термин ассоциация. “Безразмерность”, однако, является недостатком: некоторые виды ассоциаций обладают значительной спецификой и для их описания целесообразно иметь специальные обозначения – таковы, в частности, интертекстуальные ссылки, также подходящие под общее понятие “ассоциации” (см. ниже). В принципе, как коннотацию можно описывать такую фундаментальную для рекламы категорию, как сущность бренда – при том, что денотацией является совокупность продуктов, выпускаемых под данным брендом.

Еще одно часто употребляемое обозначение примерно того же круга явлений – это старый и “безразмерный”, но зато общеизвестный и общепонятный термин ассоциация. “Безразмерность”, однако, является недостатком: некоторые виды ассоциаций обладают значительной спецификой и для их описания целесообразно иметь специальные обозначения – таковы, в частности, интертекстуальные ссылки, также подходящие под общее понятие “ассоциации” (см. ниже). В принципе, как коннотацию можно описывать такую фундаментальную для рекламы категорию, как сущность бренда – при том, что денотацией является совокупность продуктов, выпускаемых под данным брендом.