Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Отличительные свойства клеток прокариот и эукариотСодержание книги

Поиск на нашем сайте

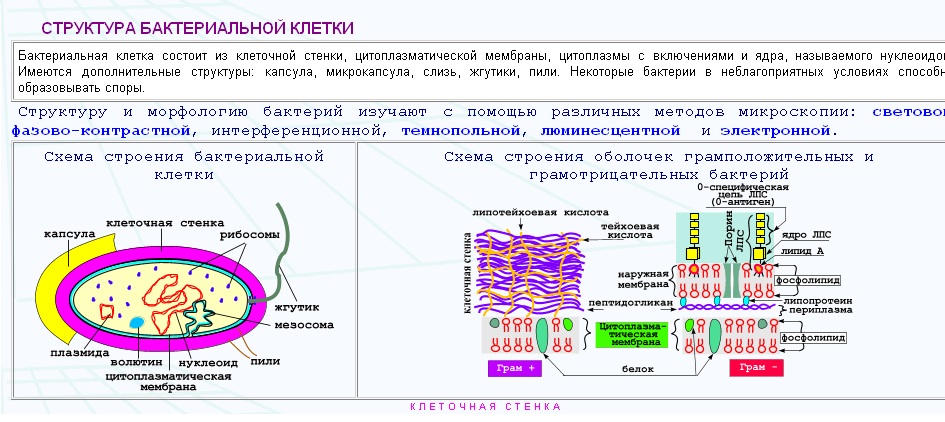

Основные компоненты бактериальной клетки: - клеточная стенка -цитоплазма -цитоплазматическая мембрана -нуклеоид Дополнительные компоненты бактериальной клетки: -капсула -споры -жгутики -реснички Предмет физиологии бактерий - исследования функций, то есть всех физиологических и биологических процессов, происходящих в бактериальной клетке, а также физических, химических и биологических превращений, вызываемых микроорганизмом окружающий среде. Основной изучения физиологии бактерий является исследование химического состава этих микроорганизмов. Для роста и размножения микроорганизмов необходимы источники питания. Питание обеспечивает бактериальную клетку пластическим материалом для самовоспроизведения и энергией. Механизмы питания:

Сущность процесса дыхания бактерий заключается в протекании биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ, являющаяся универсальным переносчиком химической энергии между взаимно противоположными процессами выделения и потребления энергии. Существуют: - Облигатные аэробы - Облигатные анаэробы - Факультативные анаэробы - Микроаэрофилы (рост при повышенном содержании углекислого газа и низком содержании кислорода) - Аэротолерантные (выживают, но не растут в течение короткого периода времени в присутствии атмосферного кислорода). Ферменты бактерий. По локализации: - экзоферменты (выделяются в окружающую среду) - эндоферменты (локализуются в клетке) Конститутивные - синтезируются в клетке без наличия определенного субстрата.

Индуцибильные – концентрация их возрастает при наличии определенного субстрата. Одним из методов лабораторной диагностики инфекционных заболеваний является бактериологический. Его целью является идентификация - определение вида микроорганизма. Для этого проводится выделение чистой культуры бактерий (чистая культура - бактерии одного вида). Вид - это совокупность микроорганизмов, имеющих единое происхождение и генотип, сходных по своим биологическим признакам и обладающих наследственно закрепленной способностью вызывать в стандартных условиях качественно определенные процессы. Для установления вида микроба изучаются его биологические свойства - морфология, тинкториальные, культуральные, биохимические свойства, антигенная структура и т.д. Культивирование микроорганизмов - это создание оптимальных условий для роста и размножения микроорганизмов. Культуральные свойства бактерий определяются на плотных и жидких питательных средах. Условия культивирования бактерий: -питательная среда -оптимальная температура -аэробные или анаэробные условия -время культивирования В зависимости от температуры культивирования, микроорганизмы делятся на: - психрофилы - растут при температуре 6-10ºС - мезофилы - 34-37ºС - термофилы - при высокой температуре. Время культивирования - чаще всего 18-24 часа, но может быть 2-60 суток. Рост – координированное воспроизведение всех клеточных компонентов и структур, ведущее к увеличению массы клетки. Размножение – увеличение числа клеток в популяции. Фазы размножения:

Иллюстративный материал: презентация в «PowerPoint» с фотографиями, схемами, таблицами, фильмами Контрольные вопросы (обратная связь): 1.Основные и дополнительные компоненты бактериальной клетки. Их функции. 2.Принципы систематики бактерий. 3.Питание, дыхание, рост и размножений бактерий.

Тема 3. Генетика микроорганизмов. Генетический контроль факторов патогенности и токсигенности.

Цель: Основной целью изучения данной темы является формирование у студентов знаний о наследственном аппарате микроорганизмов, дать определения основным понятиям, дать представления об изменчивости бактериальной клетки, принципах генотипирования и геннной инженерии, их значении в диагностике заболеваний микробной этиологии и их профилактике. Тзисы лекции: Генетика – это наука о наследственности и изменчивости. Генотип микроба обозначается на генетической карте строчными буквами: lac, sac, col. Вся сумма внешних признаков микроба (морфологических, метаболических процессов у разных видов бактерий, связанных с воздействием окружающей среды – фенотип. Фенотипические признаки обозначаются заглавными буквами Lac, Sac, Col. Фенотипические изменения какого-либо признака или нескольких признаков микроорганизма называют модификациями. Они не сопровождаются изменениями первичной структуры ДНК и вскоре утрачиваются. Возникают как адаптивные реакции микробных клеток на изменяющиеся условия окружающей среды. Мутация - изменения в первичной структуре ДНК, выражающиеся в наследственно закрепленной утрате или изменении какого-либо признака. Все мутации происходят в результате ошибок синтеза молекулы ДНК -Делеция – выпадение (гена или его участка) -Инверсия – поворот участка ДНК на 180 0 -Дупликация – повторениеопределенного участка ДНК или гена -Трансформация – перемешивание генов Генетические рекомбинации – обмен генами между бактериями, в котором участвует 2 клетки: донор (отдающий) и реципиент (принимающий). -Конъюгация – через половые пили генетический материал передается в другую бактериальную клетку и встраивается в ее хромосому -Трансформация – передача генетического материала от донора к реципиенту при помощи изолированной ДНК -Трансдукция - передача генетического материала от донора к реципиенту при помощи умеренного фага (неспецифическая, специфическая, абортивная) Становление нового научного направления в области биологии - генетической инженерии, конструирование invitro функционально активных генетических структур - рекомбинантных ДНК, модифицирование природного генотипа родительской клетки с соответствующим изменением фенотипических свойств последней, создание первой рекомбинантной ДНК, состоящей из фрагмента ДНК вируса ОВ 40 и бактериофага лямбда dvgal с галактозным опероном Е. coli (Берг, 1972) явилось началом нетрадиционной биотехнологии - молекулярной биотехнологии, биотехнологии рекомбинантных ДНК. Поэтому нужно признать, что генетическая инженерия как ядро новой биотехнологии является прямым потомком молекулярной генетики, молекулярной биологии; а у традиционной биотехнологии - основа микробиология, микробиологическое производство. Конечно же, в определении биотехнологии как научной дисциплины, ее задачах и целях могут быть отраслевые оттенки (сельскохозяйственная биотехнология, ветеринарная биотехнология, медицинская биотехнология, экологическая биотехнология, промышленная биотехнология и другие направления). Разработка новых антибиотиков, особенно природного происхождения и сегодня остается первостепенной задачей для практического здравоохранения, а также для ветеринарной и пищевой промышленности. По-сути, антибиотики являются самым большим классом по объему биотехнологического производства и потребления фармпрепаратом

Востребованы в современной медицине гормональные препараты (инсулин, соматотропин и др.), биологически активные вещества (интерлейкины, интерферо- ны, активатор плазминогена крови, антигемофильный фактор и др.), генно-инженерные вакцины (субъединич- ные, пептидные, «векторные»), диагностикумы на основе моноклональных антител, тест-системы для детекции нуклеиновых кислот и др. Расширяется производство и использование фитопрепаратов (алкалоиды, гликозиды, стероиды, эфирные масла и др.), ферментов микробного происхождения (стреп- токиназа, урокиназа, супероксиддисмутаза; различные амилазы и протеазы), полидекстранов. Нуклеоид – кольцевая двухнитчатая молекула ДНК, расположенная в цитоплазме, содержит жизненноважную генетическую информацию бактерии. Это прототип ядра эукариот, но не ограниченный ядерной мембраной. Плазмиды– внехромосомный фактор наследственности Иллюстративный материал: презентация в «PowerPoint» с фотографиями, схемами, таблицами, фильмами Контрольные вопросы (обратная связь): 1.Генетический аппарат клетки. 2. Формы изменчивости бактерий. 2. Генетические рекомбинации, виды. 3. Генная инженерия. Понятие и ее значение.

Тема 4. Экология микроорганизмов. Микрофлора организма человека.Дисбактериоз.Микрофлора почвы, воды, воздуха. Санитарно-показательные микроорганизмы. Цель: Основной целью изучения данной темы является формирование у студентов знаний об экологии микроорганизмов, их распространенности, значении в возникновении инфекционных заболеваний; дать понятия о биоценозах и взаимоотношениях микробов в них; дать понятие о санитарной микробиологии, ее основных показателях и их значениив деятельности врача общего профиля. Тезисы лекции: Экологическая микробиология - это наука важнейшим объектом изучения которой является микробиоценоз, т.е. сообщества микроорганизмов в естественных средах (почве, воде, воздухе, организме человека), образующих= экологические связи как между собой, так и с совместно обитающими растениями, животными и человеком, а также с абиогенными факторами окружающей среды. Межвидовые соотношения популяций, обитающих в одном биотопе, сложны, многообразны и динамичны. Различают следующие формы:

- нейтрализм - популяции не оказывают ни стимулирующего, ни подавляющего действия; - симбиоз - популяции извлекают для себя пользу, степень взаимозависимости варьирует от слабой (сотрудничество) до полной (мутуализм); - мутуализм - симбионты дополняют жизненные функции друг друга; - комменсализм - "нахлебничество", при котором микроорганизмы питаются остатками пищи хозяина, которые в его рационе не имеют значения. - конкуренция (антагонизм) - подавление жизнедеятельности одной популяции другой. - паразитизм - межвидовая связь, при которой одна популяция (паразит), извлекает для себя пользу, нанося вред другой популяции (хозяина). В зависимости от среды обитания микроорганизмы разделяют на свободноживущие и паразитические. Свободноживущие заселяют гидро-, лито- и атмосферу, а также обитают в разных антропогенных средах (одежда, жилища, продукты, лекарственные препараты и др.). В экологической микробиологии используются понятия общей экологии: - популяция - совокупность особей одного вида, обитающих в пределах одного биотопа; - биотоп - территориально ограниченный участок биосферы с относительно однородными условиями жизни; - микробиоценоз - сообщество популяций микроорганизмов, обитающих в определенном биотопе; - экосистема - система, состоящая из биотопа и биоценоза; - геосфера, гидросфера, атмосфера - соответственно совокупность почвенных, водных и воздушных экосистем; - биосфера - общая сумма всех экосистем, живая большая планета. Микрофлора бывает: -Постоянная (резидентная) – содержит представителей, специфичных для данного биотопа. -Случайная (транзиторная) – состоит из особой, занесенных извне. Дисбактериоз - нарушение нормы симбиотического микробного равновесия, характеризующееся выраженными изменениями микрофлоры, ее качественного и количественного состава. Фазы: 1. Начальная. Увеличение числа нормальных симбионтов в естественных средах обитания. 2. Перераспределение количества микробов, появление УПМ. 3. Изменение локализации аутофлоры (появление в несвойственных ей местах). 4. Изменение патогенности микрофлоры. Степени: Отсутствие – наличие только облигатных и отсутствие УПМ (или менее ¼ колоний) I степени – слабовыраженный. УПМ составляет 1/3 – ¼ общего числа колоний II степени – выраженный. УПМ составляет ½ общего числа колоний. III степени – резковыраженный. УПМ составляет ¾ и более от общего числа колоний. Санитарная микробиология-наука, изучающая микрофлору окружающей среды и вызываемые ее жизнедеятельностью процессы, влияющие непосредственно и косвенно на организм человека. Она определяет наличие патогенных микробов на объектах среды, разрабатывает методы исследования объектов среды, оценивает пути циркуляции микробов, разрабатывает госстандарты и мероприятия по оздоровлению среды. Различают санитарно-показательные микробы (СПМ) – микробы-представители нормальной микрофлоры тела человека, служащие показателями санитарного неблагополучия объекта. Санитарные показатели-показатели, свидетельствующие о микробном неблагополучии среды.

На их основе производится оценка таких объектов как почва, воздух и вода. Иллюстративный материал: презентация в «PowerPoint» с фотографиями, схемами, таблицами, фильмами Контрольные вопросы (обратная связь): 1.Микробиоценозы человека. 2. Виды взаимоотношений микробов в сообществах. 3.Дисбактериоз. Определение. Фазы. Степени. 4.Понятие санитарной микробиологии. 5.Микрофлора почвы, воздуха, воды.

Тема 5. Иммунитет. Виды и формы иммунитета. Неспецифические факторы защиты. Понятие об антигенах и антителах. Понятие о реакции антиген-антитело. Цель: Основной целью изучения данной темы является формирование у студентов основных знаний о строении иммунной системы, иммунном ответе, антигенах, антителах, факторах неспецифической защиты, а также дать понятие аллергии, аутоиммунных состоянии, иммунодефицитах и их значении; дать понятие о серологических реакциях, их видах и значении в практической деятельности врача общей практики. Тезисы лекции: Иммунная система-иерархическое единство органов и клеток, функционирующих как единое целое, защищающих организм от инфекций и чужеродных агентов Особенности иммунной системы: -Клетки разбросаны по всему организму -Клетки постоянно циркулируют в крови -Постоянно вырабатывает АТ -Состоит из 1012 лимфоидных клеток -Общая масса 1,5-2 кг -Центральная фигура – лимфоцит Органы иммунной системы: 1. центральные 2. периферические Под термином иммунитет (от лат. immynitas-освобождение) понимают невосприимчивость организма к действию инфекционных и неинфекционных факторов, обладающих генетической чужеродностью. Защита организма от агрессивного воздействия генетически чужеродных факторов достигается тремя основными механизмами: неспецифическая резистентность, врожденный (видовой или наследуемый) иммунитет, приобретенный иммунитет. Характер иммунного ответа зависит от вида антигена, кратности контакта с ним,пути введения и т.д. Основу механизмов проявления приобретенного иммунитета определяет иммунная реактивность, которая сочетает в себе действия следующих факторов: антитела, гиперчувствительность немедленного типа, гиперчувствительность замедленного типа, иммунологическая память, толерантность, фагоцитоз, комплемент. Иммунный ответ: Первичный иммунный ответ возникает при первой встрече с антигеном. Его выраженность достигает максимума к 7 - 8-му дню, сохраняется в течение 2 недель, а затем снижается; (IgM) Вторичный иммунный ответ возникает при повторной встрече с антигеном за счет клеток иммунологической памяти. Вторичный иммунный ответ развивается быстрее за счет клеток памяти и достигает большей (в 3 - 4 раза) интенсивности(IgG) Факторы неспецифической защиты организма - это комплекс сопротивляемости чужеродным агентам, который существует в организме, независимо от того, попал микроб или нет: I Внешние барьеры Кожа Слизистые Нормальная микрофлора II Внутренние барьеры Лимфоузлы Тканевые барьеры Клеточные барьеры: -Фагоциты -ЕКК IV Гуморальные факторы Лизоцим Комплемент Интерферон Цитокины Антигены - генетически чужеродные для организма вещества, вызывающие при введении иммунный ответ (гуморальный или клеточный). На поверхности антигена находятся антигенные детерминанты (детерминантные группы), отвечающие за специфичность антигена.

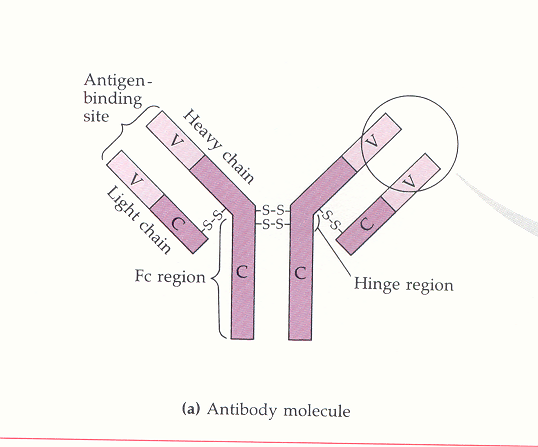

Антитела - иммуноглобулины со специфическими для определенного антигена активными центрами - полостями, (образованными тяжелыми и легкими полипептидными цепями), по форме и размеру соответствующими гомологичной антигенной детерминанте, с которыми они взаимодействуют в форме реакции иммунитета, образуя комплексы - антиген + антитело. Различаю 5 классов иммуноглобулинов. Типы аллергических реакций: 1. Анафилоктический 2. Цитотоксический 3. Иммунокомплексный 4. Клеточный Реакции различаются в зависимости от характера антигена и условий протекания. Иммунологические методы используют для двух целей. Во-первых, по известному антигену, определяют в исследуемой сыворотке наличие и количественное содержание специфических к данному антигену антител. Количественное содержание устанавливают путем титрования сыворотки. Титром иммунной сыворотки называют то ее максимальное разведение, которое еще дает положительную реакцию. Во-вторых, с помощью известного антитела, т.е. диагностической иммунной сыворотки, определяют наличие в исследуемом материале специфического микробного антигена или осуществляют серологическую идентификацию выделенного возбудителя. Все иммуно - микробиологические методы можно разделить на 3 группы: 1. Иммунологические методы (ИМ), основанные на прямом взаимодействии антигена с антителом (феномены агглютинации, преципитации, иммобилизации и др.) 2. ИМ, основанные на опосредованном взаимодействии антигена и антитела (реакция непрямой гемагглютинации, коагулятинации, бетонит-агглютинации, связывания комплемента и др). 3. ИМ, с использованием меченных антител или антигенов (метод флюоресцирующих антител, иммуноферментный и радиоиммунный анализы и др. методы) Иллюстративный материал: презентация в «PowerPoint» с фотографиями, схемами, таблицами, фильмами Контрольные вопросы (обратная связь): 1.Иммунитет. Виды 2.Иммунный ответ. Виды 3.Антигены, свойства. 4.Антитела, свойства. 5.Понятия об аллергии, аутоиммунных состояниях, иммунодефицитах.

Тема 6. Учение об инфекции. Характеристика инфекционного процесса.Патогенность и токсигенность бактерий. Персистенция микроорганизмов. Инфекционность вирусов. Цель: Основной целью изучения данной темы является формирование у студентов знаний об инфекционном процессе, путях передачи инфекционных заболеваний, источниках и формах инфекции. Тезисы лекции: Инфекция - процесс сложного активного взаимодействия макроорганизма с микроорганизмами, внедрившимся в его ткани и органы. Инфекционный процесс – совокупность физиологических защитных и патологических процессов, развивающихся в организме в результате внедрение в него болезнетворного микроба. Возможность возникновения инфекционного процесса определяется не только количеством и качеством патогенного микроба, но и состоянием макроорганизма, его сопротивляемостью, восприимчивостью. Восприимчивость обусловлена наличием в организме определенных клеток, тканей, в которых микроб-паразит находит оптимальные условия существования. Для возникновения инфекционного процесса, заболевания необходимо взаимодействия 3х факторов: 1.патогенный микроорганизм 2.воспримчивый макроорганизм 3.условия окружающей среды, в том числе и социальные. Инфекционное заболевание характеризуется: 1. Наличие патогенного микроба 2. Заразность 3. Цикличность (протекает периодами) 4. Специфические реакции организма на возбудителя 5. Выработка иммунитета 6. Бактерионосительство Патогенность микробов – это потенциальная способность вызывать заболевание (видовой признак). Факторы патогенности микробов: 1. адгезия 2. колонизация 3. инвазия 4. подавление фагоцитоза (за счет капсулы, протеина м у стрептококков, протеина а у стафилококков, корд-фактора у туберкулезной палочки) 5. агрессины 6. токсины Степень патогенности микроба – вирулентность обозначается: -Dlm – dosisletalisminima -Dlc - dosisletaliscerta -LD50 -DI - dosisinfectionis Способы передачи инфекции -Воздушно-капельный -Фекально-оральный -Контактный -Парантеральный -Половой -Трансмиссивный -Трансплацентарный Факторы передачи: -Пыль и воздух -Вода -Пища -Насекомые -Фекалии -Кровь -Медицинский инструментарий Периоды инфекционного заболевания: -Инкубационный – от момента заражения до появления первых признаков болезни (не заразен) 1.Продромальный – неспецифические общие проявления (может быть опасен) 2.Разгар - период развития клинических симптомов 3.Исход заболевания: - выздоровление - смертельный исход - бактерионосительство Особенности вирусной инфекции: - Облигатный паразитизм вируса, его патогенность связаны с инфекционностью его НК – «инфекциозность» - Высокая специфичность, органотропность (есть нейротропные вирусы, гепатотропные вирусы) - Кровь для вирусов – транспортная среда, наличие стадии вирусемии. - Взаимодействие генома вируса и генома клетки - Инфекционные вирусы – самостоятельно воспроизводят свой генотип - Интеграционные вирусы – гены вируса встраиваются в хромосому клетки и вызывают перерождение клеток (онковирусы) Иллюстративный материал: презентация в «PowerPoint» с фотографиями, схемами, таблицами, фильмами Контрольные вопросы (обратная связь): 1.Инфекционный процесс. Стадии и уровни инфекционного процесса. 2.Формы инфекции. 3. Периоды инфекционного заболевания. 4.Патогенность, вирулентность, персистенция микроорганизмов. 5. Инфекционность вирусов.

Тема 7. Общие принципы микробиологической диагностики бактериальных инфекций. Постановка этиологического диагноза. Цель: Основной целью изучения данной темы является формирование у студентов знаний о задачах, которые решает клиническая микробиология. Познакомить с основными принципами забора исследуемого материала для проведения микробиологических исследований. Сформировать знания о принципах и методах диагностики бактериальных инфекций и их значение. Тезисы лекции: Клиническая микробиология- раздел мед. микробиологии, исследующий микробиологические аспекты этиологии, патогенеза, иммунологии оппортунистических микробных заболеваний и разрабатывающий методы их микробиологической диагностики, специфической терапии и профилактики. Объектами исследования клин.микроб. являются главным образом УП для человека микробы и оппортунистические инфекции. В отдельных случаях клин.микр. изучает свободноживущие и облигатно-патогенные виды микробов. Задачи и методы клин.микроб. близки к таковым мед. микробиологии. Их специфичность вытекает их того, что возбудители рассматриваемых заболеваний, как правило, нормальные обитатели тела человека, которые обычно находятся с ним симбиотических, а не в конкурентных взаимоотношениях. Патогенное действие этих микробов на организм хозяина проявляется в особых условиях (УПМ). Клин.микр. исследует микробные заболевания, встречающиеся по существу во всех клинических специальностях (терапия, хирургия, акушерство, гинекология, педиатрия, травматология, ортопедия, нефрология, кожные болезни, отоларингология и др). Кроме того, в ее компетенцию входят такие общие для всех клинических дисциплин вопросы, как ятрогенные инфекции (заражение при получении мед.помощи), нормальная микрофлора, дисбактериоз, чувствительность микроорганизмов к химиопрепаратам, антиспетикам и дезинфектантам, методы клинико-микробиологических исследований. Врачам всех специальностей постоянно приходится сталкиваться с патологией, вызванной различными микроорганизмами и каждый раз решать ряд стереотипных задач: -оценить природу возможного возбудителя болезни -определить, какой материал надо взять на исследование и как правильно это сделать -корректно оценить результаты лабораторного исследования -выбрать адекватную терапию до получения результатов лабораторного исследования и скорректировать ее сообразно с ними. Микробиологические исследования играют важную роль в диагностике, профилактике и лечении инфекционных и гнойно-воспалительных заболеваний. Оно представляет собой многоступенчатый процесс, включающий: проведение первичного посева на питательные среды для выделения возбудителя и получения чистой культуры -дифференциацию и идентификацию выделенных культур -определение чувствительности их к антибактериальным препаратам -забор проб клинического материала и транспортировку его в лабораторию результаты многих диагностических исследований при заболеваниях, этиология которых связана с жизнедеятельностью бактерий, в значительной степени зависят от вида патологического материала, времени и способа его взятия. основные правила взятия любого материала на исследование: Материал собирают в количестве, достаточном для тщательного исследования -Материал должен соответствовать характеру инфекционного процесса (учитывают особенности инфекционного процесса, место максимальной локализации возбудителя и пути его выделения в окружающую среду) -При заборе материала использовать только стерильные инструменты и посуду, соблюдая правила асептики для предупреждения загрязнения Собранный материал доставляют в лабораторию в максимально сжатые сроки (1-2 часа). При невозможности доставки в указанные сроки весь биоматериал хранят в холодильнике, кроме крови и материала, исследуемого на наличие менингококка, которые необходимо хранить при температуре 35-37оС. Если имеются централизованные лаборатории, обслуживающие большие регионы, целесообразно пользоваться транспортными средами (Стюарта, Амиеса и пр.) -материал для исследования по возможности собирают до начала антибактериальной терапии -микроорганизмы чувствительны к факторам окружающей среды, в связи с эти надо обращаться с собранным материалом, так, чтобы максимально сохранить жизнеспособность возбудителей. При направлении на исследование обязательно писать сопроводительный лист, в котором указываются Ф.И.О., возраст, отделение, предварительный диагноз, вид материала, дата и время взятия материала. Наиболее правильный способ взятияжидких материалов - объемно с помощью стерильного шприца. Отбор тампоном производят только при невозможности осуществления объемного метода (отделяемое женских половых органов, ушей, глаз и т.д) -При аспирации закрытых полостей кожу в месте прокола дезинфицируют антисептиками в течении 1-2 мин. -Свищи и фистулы первоначально очищают от отделяемого и забор материал производят из глубины. -Жидкий материал из открытых ран при хирургических вмешательствах отбирают объемно шприцем -Отделяемое из дренажей также берут шприцем и используют концы удаленных дренажных трубок. -Биоптаты из ран получают путем иссечения участка ткани из глубоких слоев раны и производят забор отделяемого тампоном после тщательной обработки раны физ.раствором и 70 градусным этиловым спиртом для удаления поверхностно вегетирующей микрофлоры, а также антисептических и антибактериальных препаратов. Иллюстративный материал: презентация в «PowerPoint» с фотографиями, схемами, таблицами, фильмами Контрольные вопросы (обратная связь): 1.Бактериальные инфекции. 2.Понятие клинической микробиологии. Цели. Задачи. 3.Методы постановки диагноза бактериальных инфекций. 4.Понятие о профилактике данных инфекций. 5.Бактерии-как возможный фактор бактериального оружия.

Тема 8. Общие принципы микробиологической диагностики микозов. Постановка этиологического диагноза. Цель: основной целью является формирование у студентов знаний о заболеваниях, вызванных грибами, их значении в развитии современной патологии, принципах их диагностики. Тезисы лекции: Микозы разнообразны как по биологическим особенностям их возбудителей, так и по патогенезу и клинике самой болезни. Они широко распространены среди людей в связи с урбанизацией, широким нерациональным применением антибиотиков, иммунодефицитами. Заболевания, вызываемые патогенными грибами, называются микозами. До сих пор отсутствует единая классификация микозов и их возбудителей, что затрудняет изучение и борьбу с ними. Грибы – это эукариоты, клетки их имеют разнообразную форму и размеры. Клетки грибов (гифы) образуют мицелий – вегетативное тело гриба. Различают воздушный (находится над поверхностью питательной среды) и субстратный мицелий. Размножение грибов – половое и бесполое. Культивирование грибов осуществляют в аэробных условиях при температуре 28-330С. Среды – Сабуро, Чапека, сусло-агар. Грибковые инфекции человека делятся на 3 группы: Поверхностные; Подкожные; Глубокие. К поверхностным микозам относятся: трихофития, микроспория, эпидермофития. К подкожным – споротрихоз, хромомикоз, мицетома. К глубоким – кокцидиоз, гистоплазмоз, бластомикоз, криптококкоз. Характеристика: -местные, диссеминированные, острые, подострые, хронические формы; -развивается ГЧЗТ; -интоксикация; -поражение кожи и подкожной клетчатки; -поражение внутренних органов; -обнаруживается высокий титр АТ. Лабораторная диагностика: Клиническая картина микозов весьма полиморфна, поэтому во всех случаях диагноз должен быть подтвержден лабораторными методами исследования, успех которых во многом зависит от правильного взятия материала. Со слизистых оболочек- ватным тампоном, ложкой Фолькмана. Основные принципы диагностики: 1. Микроскопия: - экспересс – метод - по Граму - с едким калием - с нитрозином или тушью - по Романовскому-Гимзе - по Гомори - по Гридли - по Мак Манусу - РИФ - «раздавленная капля» 2. Выделение возбудителя (от нескольких дней до нескольких недель) - на неселективных средах - на селективных средах - латекс-агглютинация - аллергические пробы - определение НК Лечение: - полиеновые антибиотики - азолы - аллиламины - морфолины

Иллюстративный материал: презентация в «PowerPoint» с фотографиями, схемами, таблицами, фильмами Контрольные вопросы (обратная связь): 1.Грибковые инфекции. Виды. 2.Методы постановки диагноза микотической инфекции. 3.Понятие о лечении и профилактике данных инфекций.

Тема 9. Общие принципы микробиологической диагностики паразитарных заболеваний. Постановка этиологического диагноза. Цель: основной целью является формирование у студентов знаний о заболеваниях, вызванных простейшими, их значении в развитии современной патологии, принципах их диагностики. Тезисы лекции: Медицинская паразитология - раздел зоологии, изучающий паразитов человека и животных. Медицинскую паразитологию можно разделить на: 1. протозоологию - изучает паразитических простейших; 2. гельминтологию - изучает паразитических червей; 3. арахноэнтомологию - изучает членистоногих, имеющих медицинское значение. Простейшие - это одноклеточные животные, размножающиеся в организме хозяина. Клетка - эукариотическая. Протозойные заболевания - группа антропонозных и зоонозных заболеваний, вызываемых патогенными простейшими. По законам систематики живых организмов простейшие относятся к следующим высшим таксонам: Домен (империя): Eucarya Царство: Animalia Подцарство: Protozoa А далее следуют: отделы, классы, порядки, семейства, роды, виды, подвиды. Простейшие являются одноклеточными эукариотическими микроорганизмами, которые по структуре своих клеток очень близки к животным клеткам. Клетка простейших снаружи покрыта эластической мембраной – пелликулой (или более плотным слоем кутикулой). Некоторые из них снабжены опорными фибриллами и минеральным скелетом. Часть простейших имеют постоянную форму вегетативного тельца (например, жгутиковые, реснитчатые); другие – непостоянную форму (например, саркодовые). Многие простейшие совершают активные движения с помощью постоянных (жгутики, реснички) или временных (корненожки) органов движения. Большинство простейших гетеротрофы и питательные вещества поступают в клетку путем фагоцитоза и пиноцитоза. Переваренные вещества поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки выбрасываются из клетки в любой части тела или через особое отверстие – порошицу. Многие простейшие в неблагоприятных условиях образуют цисту. При инцистировании клетка сжимается, округляется, отбрасывает или втягивает вовнутрь органы. Гельминтозы – группа антропонозных и зоонозных болезней, вызываемых паразитическими червями – гельминтами (греч. Helmins, helminthos – паразитические черви). Гельминты – низшие многоклеточные организмы относятся к надтипу Scolecida. В организме человека паразитирует два типа сколецид – плоские черви (Plathelminthes) и круглые черви (Nemathelminthes) - таблица 2. Различают 2 класса плоских червей - Trematoda (трематоды или сосальщики); Cestoda (цестоды или ленточные черви - лентецы) и один класс круглых червей – Nematodа. Каждый из классов содержит значительное число родов и видов. Соответственно латинским названиям гельминтов названы вызываемые ими заболевания (глистные инвазии, гельминтозы) – аскаридоз, анкилостомоз, тениоз, энтеробиоз, трихинеллез, эхинококкоз и т.д. Гельминты проходят ряд последовательных стадий жизненного цикла. Половозрелые формы (имаго) паразитируют в ор

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-06; просмотров: 347; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.131.11 (0.017 с.) |