Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Определение отметок проектной линии по методу тангенсов на прямых и вертикальных кривыхСодержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

Определение отметок проектной линии при использовании шаблонов. Это метод проектирования проектной линии продольного профиля вертикальными кривыми, сопрягающимися непосредственно друг с другом, или при помощи прямых вставок. При проектировании проектной линии вертикальными кривыми (метод Антонова) на точно вычерченный профиль местности накладывают прозрачные шаблоны вертикальных кривых разных радиусов, выполненных в масштабе продольного профиля (М гор – 1:5000, Мвер – 1:500), либо определяют главные точки закругления расчетом. По примеру шаблона

нанесены штрихи с указанием уклонов в тысячных к местам касания прямых. На шаблонах имеются также горизонтальные и вертикальные линии для правильного их ориентирования при работе на миллиметровой бумаге. Участки проектной линии в виде прямых удобно намечать с помощью треугольника уклонов (рис. 2),

лучи которого имеют различные уклоны в % от 10 до 100. Пользование шаблонами значительно облегчает проектирование проектной линии, так как дает наглядную картину от вписывания того или другого радиуса вертикальной кривой в каждом конкретном случае. Вертикальные прямые имеют восходящие и нисходящие ветви (рис. 3). По восходящей ветви все касательные имеют положительный уклон, а по нисходящей ветви – отрицательный. В точке вертикальной кривой, где восходящая ветвь переходит в нисходящую (на выпуклых кривых) или наоборот (на вогнутых), касательная горизонтальна, и уклон ее равен нулю. Определение контрольных точек при проектировании проектной линии. Контрольные точки могут быть: Жестко фиксированные контрольные точки – точки, через которые обязательно должна проходить линия (НТ, КТ, пересечение с ж/д и а/д, отметки ПЧ крупных мостов, тоннелей). Ограниченные контрольные точки- не допускают отклонения проектной линии в одном направлении (на водопропускных сооружениях). Нз- отметка земли, H- высота трубы, Hкон- толщина стенки трубы, Δ- определенный запас, Δ>0,5м Нк= Нз+ h+ hкон+Δ Контрольные точки: 1)Высота насыпи над трубами hдо=1,0-1,2(1кат.) Кат.) Кат.) Кат.) Кат.) Высота моста 3)Высота путепровода(7 м над автодорогой,8 м-над ж\д) Высота насыпи на существующих дорогах Типовые и индивидуальные поперечные профили дороги для насыпей и выемок. Поперечные профили выемок. 1)Раскрытая выемка, Н≤1м, с условной линией заложения.

2)1м ≤Н≤12м, 1:3, 1:1,5. уклон в канаве 2%.

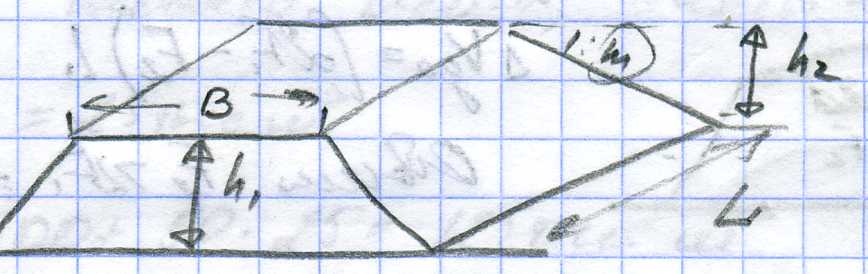

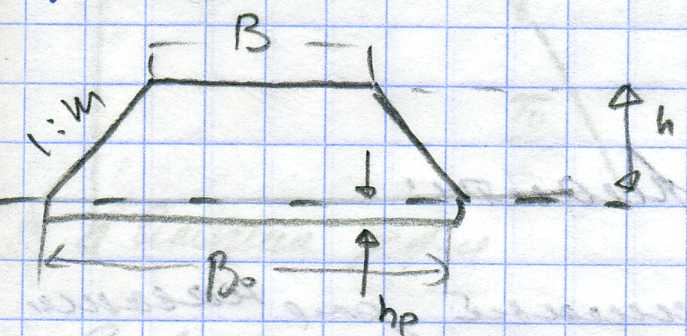

Индивидуальные поперечники разрабатывают: · Болота · В зоне вечной мерзлоты · Горы · При возведении насыпи из намывных грунтов Поперечные профили насыпей. Зависит от высоты насыпи и ценности земли. 1)h≤3м, I-III – m=4-6, IV-V – m=3

Крутой откос- при ДТП а/м переворачивается, при пологом – вероятность опрокинуться мешьше. hк - глубина канавы, зависит от толщины дорожной одежды, hк=,08-1м; bк- толщина канавы по дну; hр- толщина снимаемого растительного слоя. B=10м 3) 3(2)<h≤6. 4) 6<h≤12

Типовые поперечные профили не применяются: - при слабом основании (торф, пылеватые грунты, ил) - если высота насыпи выше 12м - если глубина подтопления насыпи превышает 2м. 28.Расчет объемов земляных работ по формулам и таблицам. Учет поправок.

Если h и h1 – различны, то это геометрич. фигура – призматоид.

hср=(h1 + h2)/2

Vф=(V+ΔVр+ΔVк+ΔVдо)*Купл Vф- объем насыпи. ΔVр- поправка на снятие растительного слоя ΔVк- поправка на косогоре ΔVдо- поправка на устройство ДО. ΔVр=Во* hр*L, Во=В+2mh

ΔVк=(F1-F2)*L ΔVдо=±bдо*hдо*Li + выемка - насыпь Объём земляных работ выемок. V- профильн. объем Vв= V+ΔVк+ΔVдо 29. Графики распределения земляных масс. Баланс земляных масс — соотношение объемов грунта, полученного на строительной площадке из выемок (котлованы, траншеи, срезка грунта при планировке и др.), с потребностью в грунте для возведения насыпей на той же площади и служит для выявления его избытка или недостатка. При составлении баланса земляных масс выбирают методы работ, исключающие повторные перевалы грунта, разрабатывают план распределения земляных масс, предусматривающий доставку грунта из выемок в насыпи кратчайшими путями, и при необходимости изменяют намеченную отметку планировки, чтобы избежать вывоза лишнего грунта в отвалы или привоза недостающего извне. При разработке баланса и плана распределения земляных масс необходимо сравнивать варианты по трудовым затратам, потребности в машино-сменах землеройных и транспортных машин, стоимости разработки единицы грунта. Документами, отражающими количественное соотношение объемов грунта, являются шахматный баланс и план распределения земляных масс. — фактическая дальность перемещения частей массива в соответствующие насыпи или отвалы, м. При значительном объеме планировочных работ целесообразно площадку разбить на ряд участков, включающих выемки и тяготеющие к ним насыпи с эквивалентным объемом грунта, и для каждого из них определить среднюю дальность перемещения грунта. Последнюю следует определить по методу доц. Ф. И. Кутьинова построением кривых объемов насыпей и выемок Принимая нижнюю границу плана площадки с записанными объемами насыпей и выемок по колонкам квадратов за ось к и левую границу — за ось у, выполняют два построения кривых объемов для всей площадки или для отдельных участков. От начала координат на оси абсцисс откладывают в масштабе (например, 20 м = 1 см) расстояния до каждой вершины квадратов, расположенных по продольной оси плана площадки. Из полученных точек проводят ординаты с двумя точками: одна соответствует последовательно возрастающим суммарным объемам выемок, другая — объемам насыпей, записанным в горизонтальных графах на плане площадки; значения объемов откладывают на ординатах в масштабе. Максимальная ордината соответствует общему объему выемки и объему насыпи на этом участке. Соединив вершины ординат, получим замкнутую ломаную линию, состоящую из двух ветвей: кривые объемов выемок и насыпей. Площадь между этими кривыми представляет собой работу перемещения масс грунта W из выемки в насыпь относительно оси х, выраженную произведением объема грунта V на проекцию среднего расстояния перемещения 1прх. Таким же способом по данным, записанным в вертикальных графах плана площадки, выполняется второй чертеж, позволяющий найти работу перемещения масс грунта W из выемки в насыпь относительно оси у. Алгебраические значения работы перемещения (произведение объема грунта на насыпи расстояние перемещения) находят по формулам и направлению средней дальности возки. Более точное решение оптимального распределения земляных масс при планировке площадки и, в частности, определение объема грунта, транспортируемого из одного квадрата в другой, может быть решена с помощью методов линейного программирования.

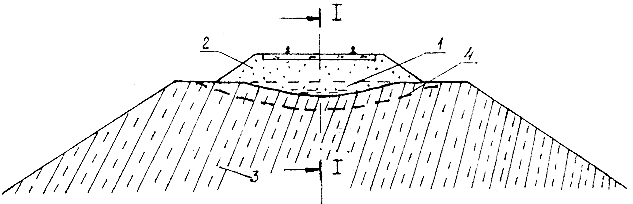

30. Виды деформаций земляного полотна и дорожной одежды и их причины. Деформации земляного полотна. Земляное полотно как инженерное сооружение, выполненное из грунта в разные годы и по разным техническим условиям, весьма чувствительно к неблагоприятным воздействиям окружающей природной среды и постоянно обращающегося подвижного состава. Существовавшее представление о многовековом сроке службы земляного полотна во многих случаях практикой опровергнуто. Рост динамического воздействия поездов на земляное полотно способствует интенсивному накоплению остаточных деформаций в нем и нередко на линиях, построенных сравнительно недавно. При всем многообразии деформаций земляного полотна их можно свести по внешним признакам в следующие группы: – деформации основной площадки (углубления в основной площадке); К этим деформациям относятся балластные корыта, ложа, мешки, гнезда и карманы. Они образуются из-за вдавливания балласта в глинистый грунт земляного полотна под основной площадкой. При этом образуются углубления в основной площадке, заполненные балластом и водой. Вода, попав в замкнутые углубления, постепенно из пор балласта инфильтрует в окружающие глинистые грунты и разжижает их. Разжиженный грунт может вместе с водой выплескиваться из-под шпал на поверхность балластной призмы при проходе поездов, выдавливаться из-под балластной призмы на обочины, способствовать сплывам грунта откосов насыпей.

б)

Рис. 1.1. Балластные корыта: а) поперечный разрез пути; б) продольный разрез пути; 1 – балластное корыто; 2 – балластный слой; 3 – глинистые грунты; 4 – граница переувлажненного грунта

– оползни и сплывы откосов; Оползневые деформации характеризуются смещением части грунтового массива относительно всего массива. Оползневым деформациям могут подвергаться грунты естественного залегания на склонах (оползни) и грунты откосов земляного полотна (оплывины, сплывы). Причины: большая крутизна откоса; наличие водоносного слоя.

– оседания и провалы насыпей; Оседание насыпей может происходить вследствие уплотнения грунта самой насыпи без значительных боковых смещений грунта или из-за податливости слабых грунтов в основании, в том числе – и оттаявших вечномерзлых. Опознавательные признаки: просадка пути, понижение обочин, продольные трещины на откосах и обочинах; появление выпираний грунта после интенсивных дождей и при весеннем оттаивании; при оседаниях из-за податливости грунтов основания появляются понижения у подошвы откосов с застоем воды в них либо бугры при выпирании слабых грунтов основания. Причины оседаний: вследствие недостаточного уплотнения грунта при возведении насыпи; интенсивное развитие балластных корыт, лож и мешков; природная обводненность грунтов оснований или длительное стояние поверхностной воды при плохом стоке; медленное уплотнение торфяных или других слабых грунтов основания при эксплуатации; недостаточная глубина выторфовывания на болотах I-го типа при строительстве; проседание грунтов над шахтными подработками и карстовыми полостями; оттаивание льдистых вечномерзлых грунтов в основании.

– расползания насыпей;

Эта деформация характеризуется оседанием основной площадки с изменением проектного очертания поперечного профиля насыпи (см. рис. 4.1). Процесс расползания насыпи может протекать медленно и длительно, а в некоторых случаях достаточно быстро.

Причины расползания насыпей связаны или с недостаточным учетом важных местных особенностей участка строящейся дороги, или – с нарушением правил производства строительных работ. Наиболее существенными причинами расползания насыпей являются: сооружение насыпи из переувлажненных глинистых грунтов; попадание в тело насыпи при зимнем производстве работ грунтов с повышенным содержанием мерзлых комьев, снега и льда; подтопление паводковыми водами насыпей, сооруженных из мелких пылеватых песков и из пересушенных неуплотненных глинистых грунтов (при воздействии поездной нагрузки может произойти разжижение грунта и достаточно быстрое расползание насыпи); образование термокарста в непосредственной близости от насыпи, сооруженной на вечномерзлых грунтах основания (рис. 4.2); скопление воды в глубоких балластных ложах и мешках.

1 – поперечный профиль насыпи до деформации; 2 – расползшаяся насыпь

– сдвиги насыпей; Сдвиг насыпи – смещение насыпи или ее части по наклонному основанию на косогоре. При этом наблюдаются: смещение рельсовой колеи в направлении падения косогора; просадки пути; появление продольных трещин в насыпи; бугры выпирания грунта с низовой стороны (рис. 5.1). Причины сдвига: неправильная подготовка основания насыпи на косогоре, сложенном глинистыми грунтами, во время ее строительства (снятие дерна, рыхление поверхности основания, нарезка уступов); неудовлетворительное состояние водоотводных устройств с нагорной стороны и замачивание грунтов основания насыпи; наличие наклонно расположенных и переувлажненных верхних слоев грунта в основании, наличие близко к поверхности косогора водоносного слоя; поперечный наклон минерального дна болота; насыпь возведена на косогоре с льдистыми вечномерзлыми грунтами.

1 – ось и поперечный профиль насыпи до сдвига; 2 – то же в результате сдвига; 3 – бугор выпирания грунта

Деформации дорожной одежды. 1. Истирание (износ) всех видов покрытия. Причина: Недостаточная износостойкость покрытия (слабая связность). 2. Выкрашивание и шелушение - поверхностное и послойное разрушение покрытия и отслаивание вяжущего от минерального материала. Причина: Недостаточно прочное сцепление вяжущего с каменным материалом 3. Выбоины - местные разрушения покрытия, имеющие вид углубления с резко очерченными краями. Причина: - недостаточное сопротивление покрытия касательным усилиям от транспортных средств, выбивающих и выдергивающих каменные частицы, - выщелачивание органических вяжущих водой; - непрочное сцепление вяжущего с каменным материалом: дефекты укатки покрытия 4.Волны - закономерное чередование (через 0,4-2,0 м) на покрытии гребней и впадин вдоль дороги. Причины: -излишняя пластичность покрытия из-за избытка вяжущего или недостаточной теплоустойчивости смеси при высоких температурах. -недостаточное содержание щебня. -на гравийных необработанных покрытиях образование волн («гребёнки») вызвано динамическим воздействием транспортных средств на смесь с недостаточным количеством частиц, придающих связность покрытию 5.Просадки - резкие искажения профиля покрытия, имеющие вид впадин с округлой поверхностью. Причина: Недостаточная прочность дорожной конструкции 6. Колейность - плавное искажение поперечного профиля покрытия на полосах наката. Наблюдается на всех типах покрытия. Причина: Недостаточная прочность дорожной конструкции 7.Ямочность. Причины: -слабое основание -образование повторных трещин -пучение грунта -растрескивание асфальтобетона из-за большой нагрузки.

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 842; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.26.141 (0.009 с.) |

где F – площадь поперечного сечения при средней высоте.

где F – площадь поперечного сечения при средней высоте. m-заложение откоса, зависит от типа поперечника.

m-заложение откоса, зависит от типа поперечника.

Рис. 4.1. Расползание насыпи:

Рис. 4.1. Расползание насыпи: Рис. 5.1. Сдвиг насыпи:

Рис. 5.1. Сдвиг насыпи: