Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слояСодержание книги

Поиск на нашем сайте

Таблица 3 Значения некоторых показателей физико-механических свойств грунтов

Таблица 4 Данные химического анализа грунтовых вод

27 Приложение 1

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА ПО ДАННЫМ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН Последовательность построения разреза указана на рис. 1.1. 1. Вычерчивается топографический профиль по заданной линии: выбирают масштаб вертикальный и горизонтальный (в данной работе рекомендуется соответственно 1:100 и 1:1000); отметки рельефа определяют по отметкам устьев скважин и горизонталям, пересекаемых линией разреза; расстояния между высотными отметками определяют по плану участка. 2.На топографической основе осевыми линиями показывают стволы скважин; забой скважины (отметка «подошвы» последнего слоя) подчеркивают короткой горизонтальной линией (рис. 1.1, а). На осевые линии скважин наносят отметки подошв всех слоев, используя данные табл.1; в интервале каждого слоя записывают его индекс и наносят штриховку, обозначающую состав грунта (рис. 1.1, б). 3.Производят увязку выделенных в скважинах слоев (рис. 1.1, в), руководствуясь следующим принципом: породы (грунты), имеющие сходный литологический состав, можно объединять по разрезу в один слой, если у них одинаковый генезис и возраст, т. е. одинаковый индекс; осадочные породы могут залегать в виде слоев или линз, либо слои могут выклиниваться; в этих случаях границы проводят примерно на середине расстояния между скважинами; нельзя ограничивать разрез снизу линией, соединяющей забои скважин, так как при бурении порода может быть пройдена не на всю мощность; после проведения границ выделенные слои заштриховываются полностью.

4.На полученный разрез наносят отметки уровней подземных вод: если водоносный горизонт не обладает напором, то его поверхность показывается сплошной синей линией, соединяющей установившиеся уровни воды в скважинах; в случае напорного водоносного горизонта (отметки появления и установления уровня не совпадают) напор обозначается стрелкой,направленной вверх от отметки появления воды в скважине до отметки ее установившегося уровня.

Рис. 1.1. Последовательность построения разреза: а - основа для построения разреза по колонкам скважин; б - нанесение колонок скважин; в - объединение слоев одинакового литологического состава, возраста и генезиса.

Разрез должен быть подписан, указан масштаб, приведены условные обозначения; под разрезом указываются номера скважин, отметки их устьев и расстояния между осями.

29 КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ ПО ГОСТ 25100-95. ГРУНТЫ Таблица 2.1

Примечание: При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40% или глинистого заполнителя более 30% от общей массы воздушно-сухого грунта в наименовании крупнообломочного грунта указывается вид заполнителя и его состояние.

Таблица 2.2

Таблица 2.3

Таблица 2.4

Таблица 2.5

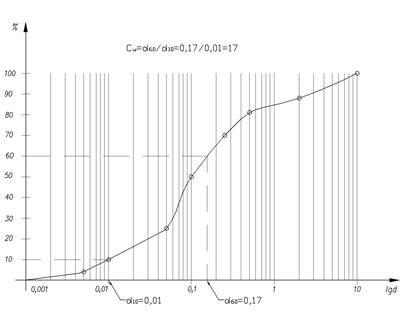

31 СУММАРНАЯ КРИВАЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА Суммарная кривая гранулометрического состава может быть построена в обыкновенном или в полулогарифмическом масштабах. В первом случае по оси абсцисс откладывают диаметры частиц в мм, во втором – значения, пропорциональные десятичным логарифмам диаметров (этот прием позволяет сократить длину оси абсцисс при содержании в грунте частиц от крупнообломочных до глинистых). По оси ординат в обоих случаях откладывают проценты содержания фракций нарастающим итогом (отсюда название «суммарная кривая»). Порядок построения кривой в полулогарифмическом масштабе: 1. На основе результатов гранулометрического анализа (табл. 3.1) составляют вспомогательную таблицу «полных остатков» (табл. 3.2). Для этого последовательно суммируют содержание фракций в процентах, начиная с наиболее мелкой.

Таблица 3.1 Результаты гранулометрического анализа (дано в задании)

Таблица 2 Вспомогательная таблица полных остатков (составляется студентом)

2. Выбирают масштаб графика (рис.3.1 прил.3). Рекомендуемый масштаб: по оси ординат 1 см – 20 или 10 %, по оси абсцисс 4 см соответствует lg 10 = 1. В начале координат на оси абсцисс ставят обычно число 0,001, а затем откладывают отрезок 4 см вправо 3–4 раза, делая отметки и ставя против них последовательно числа 0,01; 0,10; 1,00; 10. 3. Расстояния между каждыми двумя отметками делят на девять частей пропорционально логарифмам чисел 2,3,4,5,6,7,8,9[1] и с учетом выбранного масштаба. В нашем случае основание шкалы lg 10 = 1 соответствует отрезку длиной 4 см, тогда lg 2=0,3 будет соответствовать отрезку 0,3 ∙ 4=1,2 см; lg 3=0,48 будет соответствовать отрезку 0,48х4=1,9 см и т.д. до девяти. Вычисленные таким способом отрезки откладывают по оси абсцисс в пределах каждого выделенного интервала (0,001-0,01; 0,01-0,1; 0,1-1 и т.д.). При этом в первом от начала координат интервале выделенные отрезки соответствуют диаметрам частиц от 0,002 до 0,009 мм, во втором - от 0,02 до 0,09 мм, в третьем - от 0,2 до 0,9 мм, в четвертом от 2 до 10 мм. 4. По данным табл.2 на график наносят соответствующие точки, которые соединяют плавной кривой. Пример суммарной кривой приведен на рис.3.1.

Рис. 3.1. Суммарная кривая гранулометрического состава

Практическое применение суммарной кривой: · нахождение d 10 – действующего и d 60 – контролирующего диаметров.

Из точек на оси ординат, соответствующих 10% и 60% проводят линии параллельно оси абсцисс до пересечения с кривой; из точек пересечения опускают перпендикуляры на ось абсцисс; полученные на ней точки покажут соответственно значения d 10 и d 60. · определение степени неоднородности гранулометрического состава производят по формуле C u= d 60 / d 10. Крупнообломочные грунты и пески считаются неоднородными при C u > 3. Грунты считаются суффозионно неустойчивыми при C u > 10. · определение ориентировочных значений коэффициента фильтрации k (м/сут) для песков по эмпирическим формулам: k = Сd2 10, где С - эмпирический коэффициент, зависящий от гранулометрического состава (для чистых и однородных песков С принимают 1200¸800, для пылеватых и глинистых 800¸400); формула применима при степени неоднородности С u меньше 5 и значениях d 10 > 0,1. Если это условие не соблюдено, то значения k принимают по таблицам средних значений (прил.8) или определяют экспериментально. · определение ориентировочных значений высоты капиллярного поднятия h k, (см) по эмпирической формуле: где е - коэффициент пористости, д.ед. (см. табл. 3 задания); С - эмпирический коэффициент; в интервале 0,1–0,5 принимается в зависимости от крупности частиц и наличия примесей.

Приложение 4

|

||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.7.152 (0.008 с.) |

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемая литература: