Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Описание колонок буровых скважинСодержание книги Поиск на нашем сайте

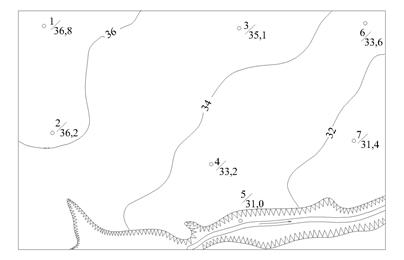

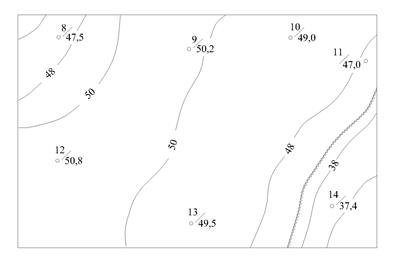

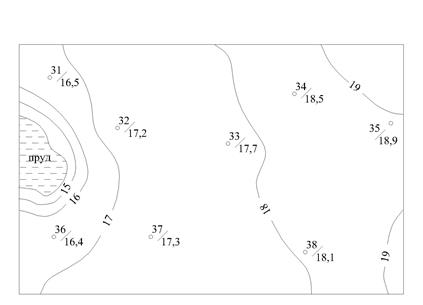

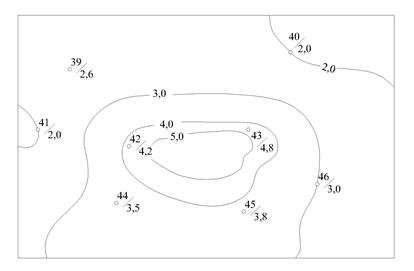

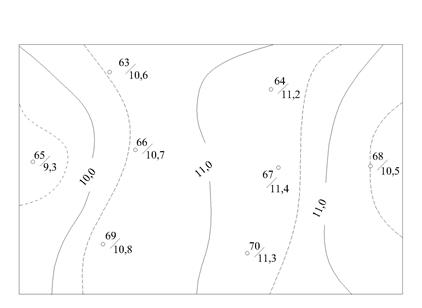

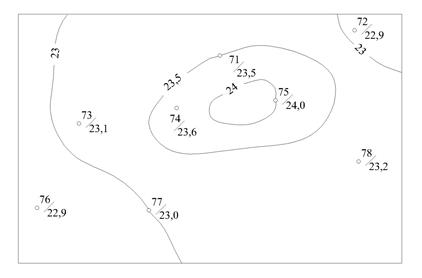

ДАННЫЕ, ВЫБОР ЗАДАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ 1. Тема курсовой работы – «Оценка гидрогеологических условий на площадке строительства и прогноз развития неблагоприятных процессов при водопонижении». 2. Исходные данные: • карта фактического материала, содержащая сведения о рельефе и размещении разведочных скважин (рис. 1–10); • геолого-литологические колонки по разведочным скважинам (табл. 1); • сведения о гранулометрическом составе грунтов первого водоносного слоя (табл. 2); • сведения о физико-механических свойствах грунтов первого водоносного слоя и первого водоупора (табл. 3); • результаты химического анализа грунтовых вод (табл. 4); • сведения о параметрах объектов и их размещение в пределах пло-щадки (выдаются преподавателем после выполнения п. 1. 2 работы). 3. Приложения (1–10) содержат вспомогательные сведения для выполнения задания. 4. Выбор задания. Всего предлагаются 10 вариантов карты фак-тического материала. Номер варианта и соответственно карты уста-навливается по последней цифре шифра (номер зачетной книжки). В пределах одной карты линии геологических разрезов задаются преподавателем. 5. Оформление курсовой работы. Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки объемом 10–15 страниц, пишется с одной стороны стандартного листа формата А4, слева оставляются поля для брошюровки (можно использовать тонкую ученическую тетрадь). Записка должна иметь оглавление, сквозную нумерацию страниц, рисунков, таблиц.

В записке необходимо выделить введение, основную часть и заключение, а также список использованной литературы.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Введение. Сообщаются общие сведения о роли подземных вод в процессе строительства и эксплуатации застроенных территорий. 2.1. Геологические условия 1. Оценить рельеф на основе анализа плана участка в горизонталях, указать абсолютные отметки, колебания высот, наличие неровностей микрорельефа, общий уклон, наличие склонов и их углы. 2. Построить геолого-литологический разрез по описаниям колонок буровых скважин (см. табл. 1). Правила построения разреза приведены в прил. 1. 3. Для грунта первого слоя, не имеющего наименования (табл. 1) выполнить следующее:

• установить его наименование по ГОСТ, руководствуясь прил. 2 (табл. 2.1) для несвязных грунтов, используя результаты гранулометрического анализа табл. 2; для связных, используя число пластичности Ip (табл. 2. 3); • руководствуясь прил. 3, построить график гранулометрического состава и определить следующие характеристики грунта: 1) действующий d 10 и контролирующий d 60 диаметры; 2) степень неоднородности С u по ГОСТ; 3) суффозионную устойчивость; 4) ориентировочное значение коэффициента фильтрации k; 5) высоту капиллярного поднятия h к;. 4. Выделить инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в пределах пробуренной толщи, руководствуясь прил. 4. 5. Указать глубину залегания коренных пород и характеристик их кровли (уклон, расчлененность). 6. Установить категорию сложности инженерно-геологических условий по геологическим факторам (разрезу), используя прил. 5. Указать слабые ИГЭ. 7. На разрез нанести контуры котлована и траншеи, заданные преподавателем.

Описание составляется на основе анализа колонок буровых скважин, геолого-литологического разреза и карты гидроизогипс. 1. Для разреза в целом устанавливают: • количество водоносных горизонтов (слоев); • тип по условиям залегания (грунтовые, межпластовые, верховодка и др.); • наименование водовмещающих и водоупорных слоев; • глубину залегания и мощность каждого водоносного горизонта (слоя); • величину напора Низб для напорных водоносных горизонтов. 2. Для горизонта грунтовых вод построить карту гидроизогипс (прил. 6) и нанести на нее контуры котлована и траншеи. По карте установить: • направление потока и его характер (плоский, радиальный); • величину гидравлического градиента i и скорость потока на участках с максимальным и минимальным перепадом уровней грунтовых вод; • участки возможного подтопления, используя для этого данные о геологическом строении площадки и заглублении сооружений. 3. По данным химического анализа грунтовых вод (табл. 4), руководствуясь прил. 7, выполнить следующее: • составить формулу химического состава воды, • дать наименование воды, • определить виды агрессивности воды к бетону, используя табл. 7.3 прил. 7 и СНиП 2.03.11-85; 4. Определить категорию сложности участка по гидрогеологическим факторам (прил. 5).

2.3. Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении 1. Начертить схему котлована и траншеи1 в условиях построенного разреза, указав на нем численные значения следующих отметок: при-родной поверхности NL и поверхности водоносного горизонта WL (при наличии у них уклона принимают среднее значение отметки); дна котлована dL и поверхности водоупорного слоя BL (рис. 8.1, 8.2 прил. 8). Установить тип выемки. 2.Выбрать расчетную схему притока Q к котловану и траншее, учитывая тип выемки (совершенный, несовершенный) и характер потока (плоский, радиальный), руководствуясь прил. 8. 3.Определить величину водопонижения S. 4. Рассчитать приведенный радиус котлована rо (в случае использования метода «большого колодца»). 5. Установить радиус (зону) влияния водопонижения R: расчетом по эмпирической формуле и по таблице средних значений; для короткого котлована – с учетом величины rо. 6. Рассчитать мощность «активной зоны» для несовершенной выемки. 7. Установить возможность поступления воды в осушаемый котлован (траншею) из поверхностного водоема. 8.Рассчитать величину водопритока Q.

2.4. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод 1.Механическая суффозия в откосах выемки: • определить величину гидравлического градиента i при водопонижении в котловане и траншее; • указать степень неоднородности грунта С u, установленную ранее; • на график прогноза суффозионного выноса (прил. 9) нанести точки, соответствующие значениям i и С u, для котлована и траншеи; • сделать вывод о возможности развития суффозии; описать виды деформаций в грунтовой толще и их воздействие на сооружение; • предложить профилактические мероприятия. 2.Фильтрационный выпор в дне выемки.

3. Оседание поверхности земли.

При наличии в пределах водоносного горизонта двух и более видов грунта (различающихся по составу, состоянию и свойствам) осадка рассчитывается для каждого выделенного инженерно-геологического элемента (ИГЭ). 2.5. Оценка воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей При оценке воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей необходимо: • рассчитать давление напорных вод pw; • рассчитать давление грунта («целика») p гр в основании котлована (траншеи); • установить возможность прорыва напорных вод или разуплотнения грунта в дне котлована; • предложить варианты безопасного ведения работ; • оценить возможность оседания поверхности при снижении напоров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Дать характеристику участка на основе анализа рельефа и разреза; указать выделенные ИГЭ и оценить категорию сложности по этим факторам. 2. Оценить категорию сложности участка по гидрогеологическим и гидрохимическим факторам. 3. Перечислить неблагоприятные процессы в грунтовой толще, связанные с техногенным воздействием при строительном освоении территории.

4. Оценить категорию сложности инженерно-геологических условий в целом. 5. Указать необходимые защитные мероприятия.

ДАННЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ Карты фактического материала

Рис. 1. Участок 1, Масштаб 1:2000

Рис. 2. Участок 2, Масштаб 1:2000

8

Рис. 6. Участок 6, Масштаб 1:2000

Рис. 8. Участок 8, Масштаб 1:2000

10 Рис. 9. Участок 9, Масштаб 1:2000

Рис. 10. Участок 10, Масштаб 1:2000

Таблица 1 ГОСТ 25100-95. ГРУНТЫ Таблица 2.1

Примечание: При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40% или глинистого заполнителя более 30% от общей массы воздушно-сухого грунта в наименовании крупнообломочного грунта указывается вид заполнителя и его состояние.

Таблица 2.2

Таблица 2.3

Таблица 2.4

Таблица 2.5

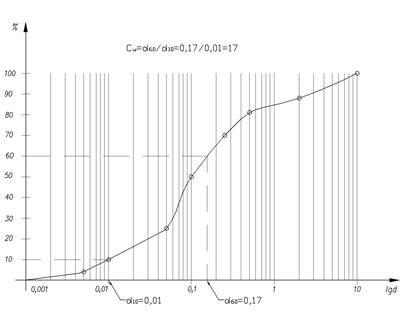

31 СОСТАВА Суммарная кривая гранулометрического состава может быть построена в обыкновенном или в полулогарифмическом масштабах. В первом случае по оси абсцисс откладывают диаметры частиц в мм, во втором – значения, пропорциональные десятичным логарифмам диаметров (этот прием позволяет сократить длину оси абсцисс при содержании в грунте частиц от крупнообломочных до глинистых). По оси ординат в обоих случаях откладывают проценты содержания фракций нарастающим итогом (отсюда название «суммарная кривая»). Порядок построения кривой в полулогарифмическом масштабе: 1. На основе результатов гранулометрического анализа (табл. 3.1) составляют вспомогательную таблицу «полных остатков» (табл. 3.2). Для этого последовательно суммируют содержание фракций в процентах, начиная с наиболее мелкой. Таблица 3.1 Результаты гранулометрического анализа (дано в задании)

Таблица 2 Вспомогательная таблица полных остатков (составляется студентом)

2. Выбирают масштаб графика (рис.3.1 прил.3). Рекомендуемый масштаб: по оси ординат 1 см – 20 или 10 %, по оси абсцисс 4 см соответствует lg 10 = 1. В начале координат на оси абсцисс ставят обычно число 0,001, а затем откладывают отрезок 4 см вправо 3–4 раза, делая отметки и ставя против них последовательно числа 0,01; 0,10; 1,00; 10. 3. Расстояния между каждыми двумя отметками делят на девять частей пропорционально логарифмам чисел 2,3,4,5,6,7,8,9[1] и с учетом выбранного масштаба. В нашем случае основание шкалы lg 10 = 1 соответствует отрезку длиной 4 см, тогда lg 2=0,3 будет соответствовать отрезку 0,3 ∙ 4=1,2 см; lg 3=0,48 будет соответствовать отрезку 0,48х4=1,9 см и т.д. до девяти.

Вычисленные таким способом отрезки откладывают по оси абсцисс в пределах каждого выделенного интервала (0,001-0,01; 0,01-0,1; 0,1-1 и т.д.). При этом в первом от начала координат интервале выделенные отрезки соответствуют диаметрам частиц от 0,002 до 0,009 мм, во втором - от 0,02 до 0,09 мм, в третьем - от 0,2 до 0,9 мм, в четвертом от 2 до 10 мм. 4. По данным табл.2 на график наносят соответствующие точки, которые соединяют плавной кривой. Пример суммарной кривой приведен на рис.3.1.

Рис. 3.1. Суммарная кривая гранулометрического состава

Практическое применение суммарной кривой: · нахождение d 10 – действующего и d 60 – контролирующего диаметров.

Из точек на оси ординат, соответствующих 10% и 60% проводят линии параллельно оси абсцисс до пересечения с кривой; из точек пересечения опускают перпендикуляры на ось абсцисс; полученные на ней точки покажут соответственно значения d 10 и d 60. · определение степени неоднородности гранулометрического состава производят по формуле C u= d 60 / d 10. Крупнообломочные грунты и пески считаются неоднородными при C u > 3. Грунты считаются суффозионно неустойчивыми при C u > 10. · определение ориентировочных значений коэффициента фильтрации k (м/сут) для песков по эмпирическим формулам: k = Сd2 10, где С - эмпирический коэффициент, зависящий от гранулометрического состава (для чистых и однородных песков С принимают 1200¸800, для пылеватых и глинистых 800¸400); формула применима при степени неоднородности С u меньше 5 и значениях d 10 > 0,1. Если это условие не соблюдено, то значения k принимают по таблицам средних значений (прил.8) или определяют экспериментально. · определение ориентировочных значений высоты капиллярного поднятия h k, (см) по эмпирической формуле: где е - коэффициент пористости, д.ед. (см. табл. 3 задания); С - эмпирический коэффициент; в интервале 0,1–0,5 принимается в зависимости от крупности частиц и наличия примесей.

Приложение 4 Приложение 7 Химической формулы воды. 1. Перевод из ионной формы в эквивалентную: содержание иона в мг/л делят на его эквивалентную массу, получают содержание иона в мг×экв. 2. Вычисляют сумму катионов и сумму анионов в мг×экв (теоретически они должны быть равны, но возможны небольшие расхождения). 3. Перевод из эквивалентной формы в процент-эквивалентную: сумму катионов в мг×экв принимают равной 100 %; зная содержание каждого катиона в мг×экв, находят его содержание в %-экв., решая 4. Вычисляют сумму катионов, сумму анионов и общую сумму ионов М, выраженные в мг/л. 5. Составляют химическую формулу воды в виде псевдодроби: · в числителе записывают содержание анионов в %-экв., в знаменателе содержание катионов в %-экв (например, если сульфат-ион содержится в количестве 70%-экв, записывают SO470); · ионы располагают в убывающем порядке их содержания; ионы, содержащиеся в количестве менее 10%-экв, в формуле не указываются; · слева от дроби указывают в г/л: сумму минеральных веществ (сумму ионов), М; справа от дроби указывают значение водородного показателя рН, температуру Ти др.

Такая запись позволяет компактно представить результаты анализа, например М2,1 6. Устанавливают наименование воды по общему содержанию солей М (табл. 7.2. прил.7) и преобладающим ионам. В приведенном примере вода солоноватая, сульфатно-магниевая.

Оценка минерализации воды.

Примечание: Понятие «минерализация» не имеет строго определенного значения. Это может быть: сумма ионов, сумма минеральных веществ, сухой остаток (экспериментальный, расчетный). Иногда вместо термина «минерализаций», применяется тождественный по смыслу термин «соленость» S.

Таблица 7.3. Предварительная оценка качества воды по отношению к бетону.

Приложение 8 СТРОИТЕЛЬНОМ ВОДОПОНИЖЕНИИ.

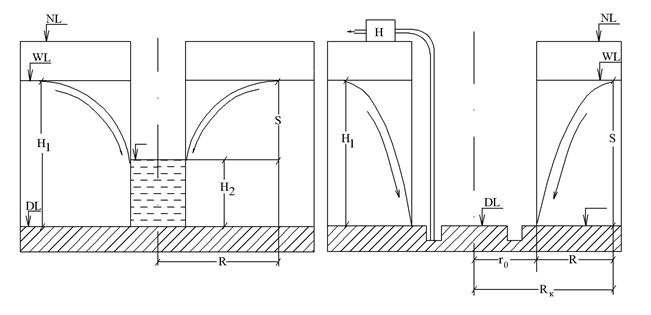

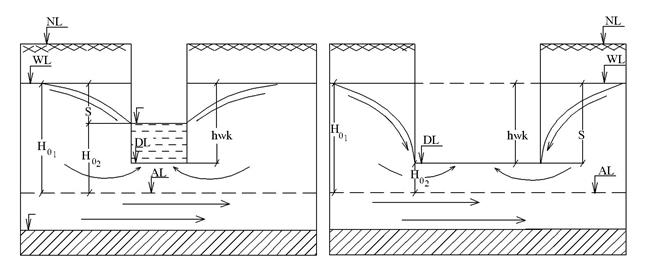

Строительное водопонижение применяется для снижения уровня грунтовых вод и величины избыточного напора межпластовых. Чаще всего применяют следующие способы водопонижения: · принудительные – откачка воды из котлована, траншеи, среди них: открытый водоотлив и глубинное водопонижение с помощью скважин; в этих случаях столб воды в котлованах, траншеях отсутствует; · самотечные – отвод воды дренажными траншеями; здесь столб воды есть. Для расчета водопонизительной системы (мощности насосов, глубина скважин и расстояние между ними и т.п.) необходимы сведения о величине возможного водопритока. Предварительная оценка водопритока может быть получена расчетом на основе данных о параметрах водоносного слоя, типа и параметрах выемки. 1. Тип выемки считается совершенным, если дно ее доходит до водоупора или врезается в него (рис.8.1), несовершенным, если дно не доходит до водоупора (рис.8.2.) 2. Характер потока, формирующегося в процессе водопонижения вокруг выемки, зависит от соотношения ее сторон, l / b, где l - длина, b – ширина. Если отношение сторон £ 10 (короткий котлован), то формируется радиальный поток, а если > 10, то плоский (длинный узкий котлован, траншея). 3. Формулы для расчета притоков приведены в табл. 8.1. Основой для расчетов являются уравнения Дюпюи, формулы (1) и (2), выведенные для радиального и плоского потоков соответственно. Все прочие формулы являются частным случаем этих уравнений. 4. Величина водопонижения S, м, задается в зависимости от решаемых задач, например, так как дно котлована должно быть сухим, то: · в совершенном котловане S = h1 (откачивается весь столб воды); · в несовершенном котловане воду понижают до отметки ниже его дна, а величина S определяется расчетом, исходя из условия: 1,5 h w> S > h wk+ h k + 0,5, где h wk – высота столба воды в котловане до понижения, м (рис.8.2); h k – высота капиллярного поднятия, м (определяют по формуле Терцаги (п.1.3, табл. 8.2). Для дренажной траншеи в данной работе S принять произвольно: в совершенной S = 0,5 h 1; в несовершенной S = 0,5 h А1.

а б

Рис. 8.1. Схема водопритока к совершенным выемкам: а – траншея; б – котлован.

а б

Рис. 8.2. Схема водопритока к несовершенным выемкам: а – траншея; б – котлован.

Таблица 8.1 Фильтрационный выпор. В случае, если величина градиента при водопонижении достигнет значений i ³ 1, в дне несовершенного котлована возможен фильтрационный выпор. Это имеет место при открытом водоотливе из котлована, огражденного шпунтовой стенкой.

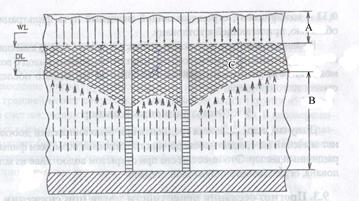

Рис. 9.2. Схема оседания поверхности земли при водопонижении: А – зона аэрации до водопонижения, где γ – удельный вес грунта; B – зона полного водонасыщения, где γsb – удельный вес грунта; C – зона «осушенного» грунта после водопонижения

Понижение уровня грунтовых вод вызывает увеличение давления грунта от собственного веса. Величина связанной с этим осадки зависит от глубины водопонижения и сжимаемости грунта. В пределах значительной площади осадка может быть неравномерной (рис.9.2.). Предварительный расчет осадки территории можно произвести по формуле Sгр =

где Примечание. Приведенная формула справедлива при условии R / h ³ 3, где R – радиус влияния, м, h – мощность водоносного слоя, м.

51 Приложение 10 ДАННЫЕ, ВЫБОР ЗАДАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ 1. Тема курсовой работы – «Оценка гидрогеологических условий на площадке строительства и прогноз развития неблагоприятных процессов при водопонижении». 2. Исходные данные: • карта фактического материала, содержащая сведения о рельефе и размещении разведочных скважин (рис. 1–10); • геолого-литологические колонки по разведочным скважинам (табл. 1); • сведения о гранулометрическом составе грунтов первого водоносного слоя (табл. 2); • сведения о физико-механических свойствах грунтов первого водоносного слоя и первого водоупора (табл. 3); • результаты химического анализа грунтовых вод (табл. 4); • сведения о параметрах объектов и их размещение в пределах пло-щадки (выдаются преподавателем после выполнения п. 1. 2 работы). 3. Приложения (1–10) содержат вспомогательные сведения для выполнения задания. 4. Выбор задания. Всего предлагаются 10 вариантов карты фак-тического материала. Номер варианта и соответственно карты уста-навливается по последней цифре шифра (номер зачетной книжки). В пределах одной карты линии геологических разрезов задаются преподавателем. 5. Оформление курсовой работы. Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки объемом 10–15 страниц, пишется с одной стороны стандартного листа формата А4, слева оставляются поля для брошюровки (можно использовать тонкую ученическую тетрадь). Записка должна иметь оглавление, сквозную нумерацию страниц, рисунков, таблиц.

В записке необходимо выделить введение, основную часть и заключение, а также список использованной литературы.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Введение. Сообщаются общие сведения о роли подземных вод в процессе строительства и эксплуатации застроенных территорий. 2.1. Геологические условия 1. Оценить рельеф на основе анализа плана участка в горизонталях, указать абсолютные отметки, колебания высот, наличие неровностей микрорельефа, общий уклон, наличие склонов и их углы. 2. Построить геолого-литологический разрез по описаниям колонок буровых скважин (см. табл. 1). Правила построения разреза приведены в прил. 1. 3. Для грунта первого слоя, не имеющего наименования (табл. 1) выполнить следующее: • установить его наименование по ГОСТ, руководствуясь прил. 2 (табл. 2.1) для несвязных грунтов, используя результаты гранулометрического анализа табл. 2; для связных, используя число пластичности Ip (табл. 2. 3); • руководствуясь прил. 3, построить график гранулометрического состава и определить следующие характеристики грунта: 1) действующий d 10 и контролирующий d 60 диаметры; 2) степень неоднородности С u по ГОСТ; 3) суффозионную устойчивость; 4) ориентировочное значение коэффициента фильтрации k; 5) высоту капиллярного поднятия h к;. 4. Выделить инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в пределах пробуренной толщи, руководствуясь прил. 4. 5. Указать глубину залегания коренных пород и характеристик их кровли (уклон, расчлененность). 6. Установить категорию сложности инженерно-геологических условий по геологическим факторам (разрезу), используя прил. 5. Указать слабые ИГЭ. 7. На разрез нанести контуры котлована и траншеи, заданные преподавателем.

Описание составляется на основе анализа колонок буровых скважин, геолого-литологического разреза и карты гидроизогипс. 1. Для разреза в целом устанавливают: • количество водоносных горизонтов (слоев); • тип по условиям залегания (грунтовые, межпластовые, верховодка и др.); • наименование водовмещающих и водоупорных слоев; • глубину залегания и мощность каждого водоносного горизонта (слоя); • величину напора Низб для напорных водоносных горизонтов. 2. Для горизонта грунтовых вод построить карту гидроизогипс (прил. 6) и нанести на нее контуры котлована и траншеи. По карте установить: • направление потока и его характер (плоский, радиальный); • величину гидравлического градиента i и скорость потока на участках с максимальным и минимальным перепадом уровней грунтовых вод; • участки возможного подтопления, используя для этого данные о геологическом строении площадки и заглублении сооружений. 3. По данным химического анализа грунтовых вод (табл. 4), руководствуясь прил. 7, выполнить следующее: • составить формулу химического состава воды, • дать наименование воды, • определить виды агрессивности воды к бетону, используя табл. 7.3 прил. 7 и СНиП 2.03.11-85; 4. Определить категорию сложности участка по гидрогеологическим факторам (прил. 5). 2.3. Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении 1. Начертить схему котлована и траншеи1 в условиях построенного разреза, указав на нем численные значения следующих отметок: при-родной поверхности NL и поверхности водоносного горизонта WL (при наличии у них уклона принимают среднее значение отметки); дна котлована dL и поверхности водоупорного слоя BL (рис. 8.1, 8.2 прил. 8). Установить тип выемки. 2.Выбрать расчетную схему притока Q к котловану и траншее, учитывая тип выемки (совершенный, несовершенный) и характер потока (плоский, радиальный), руководствуясь прил. 8. 3.Определить величину водопонижения S. 4. Рассчитать приведенный радиус котлована rо (в случае использования метода «большого колодца»). 5. Установить радиус (зону) влияния водопонижения R: расчетом по эмпирической формуле и по таблице средних значений; для короткого котлована – с учетом величины rо. 6. Рассчитать мощность «активной зоны» для несовершенной выемки. 7. Установить возможность поступления воды в осушаемый котлован (траншею) из поверхностного водоема. 8.Рассчитать величину водопритока Q.

2.4. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод 1.Механическая суффозия в откосах выемки: • определить величину гидравлического градиента i при водопонижении в котловане и траншее; • указать степень неоднородности грунта С u, установленную ранее; • на график прогноза суффозионного выноса (прил. 9) нанести точки, соответствующие значениям i и С u, для котлована и траншеи; • сделать вывод о возможности развития суффозии; описать виды деформаций в грунтовой толще и их воздействие на сооружение; • предложить профилактические мероприятия. 2.Фильтрационный выпор в дне выемки.

3. Оседание поверхности земли.

При наличии в пределах водоносного горизонта двух и более видов грунта (различающихся по составу, состоянию и свойствам) осадка рассчитывается для каждого выделенного инженерно-геологического элемента (ИГЭ). 2.5. Оценка воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей При оценке воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей необходимо: • рассчитать давление напорных вод pw; • рассчитать давление грунта («целика») p гр в основании котлована (траншеи); • установить возможность прорыва напорных вод или разуплотнения грунта в дне котлована; • предложить варианты безопасного ведения работ; • оценить возможность оседания поверхности при снижении напоров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Дать характеристику участка на основе анализа рельефа и разреза; указать выделенные ИГЭ и оценить категорию сложности по этим факторам. 2. Оценить категорию сложности участка по гидрогеологическим и гидрохимическим факторам. 3. Перечислить неблагоприятные процессы в грунтовой толще, связанные с техногенным воздействием при строительном освоении территории. 4. Оценить категорию сложности инженерно-геологических условий в целом. 5. Указать необходимые защитные мероприятия.

ДАННЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ Карты фактического материала

Рис. 1. Участок 1, Масштаб 1:2000

Рис. 2. Участок 2, Масштаб 1:2000

8

Рис. 6. Участок 6, Масштаб 1:2000

Рис. 8. Участок 8, Масштаб 1:2000

10 Рис. 9. Участок 9, Масштаб 1:2000

Рис. 10. Участок 10, Масштаб 1:2000

Таблица 1 Описание колонок буровых скважин

* В числителе - отметка уровня появления воды, в знаменателе - отметка установившегося уровня. 12

13 14

16

18

20

22

Таблица 2

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 775; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.120.130 (0.013 с.) |

На схеме несовершенной выемки (п. 3.1) показать шпунтовое ог-раждение, руководствуясь прил. 9 п. 9.2, рассчитать глубину его погружения ниже дна выемки исходя из мощности активной зоны H а; рекомендаций ТСН 50-302-96 СПб (п. 3.7, 3.3).

На схеме несовершенной выемки (п. 3.1) показать шпунтовое ог-раждение, руководствуясь прил. 9 п. 9.2, рассчитать глубину его погружения ниже дна выемки исходя из мощности активной зоны H а; рекомендаций ТСН 50-302-96 СПб (п. 3.7, 3.3). Для решения этой задачи величина понижения первоначального уровня водоносного горизонта S принимается равной 2 м для всех вариантов. Показатели свойств грунта приведены в табл. 3, а формулы для расчетов - в прил. 9.

Для решения этой задачи величина понижения первоначального уровня водоносного горизонта S принимается равной 2 м для всех вариантов. Показатели свойств грунта приведены в табл. 3, а формулы для расчетов - в прил. 9.

Рис. 7. Участок 7, Масштаб 1:2000

Рис. 7. Участок 7, Масштаб 1:2000

пропорцию. Аналогично поступают с анионами.

пропорцию. Аналогично поступают с анионами. рН7; Т10о

рН7; Т10о

Примечание: Приведенные в таблице значения показателей агрессивности справедливы для бетона любой плотности и всех сооружений.

Примечание: Приведенные в таблице значения показателей агрессивности справедливы для бетона любой плотности и всех сооружений.

9.3. Прогноз оседания поверхности земли при снижении уровня грунтовых вод.

9.3. Прогноз оседания поверхности земли при снижении уровня грунтовых вод.

;

; = g - gsb, g – удельный вес грунта, кН/м3; gsb – то же, ниже уровня грунтовых вод; gsb=(gs-gw)(1-n), gs – удельный вес твердых частиц грунта, кН/м3; gw – удельный вес воды, кН/м3; n – пористость, д.ед.; S w – величина водопонижения, м; Е – модуль общей деформации грунта в зоне депрессионной воронки, кПа (Н/м2).

= g - gsb, g – удельный вес грунта, кН/м3; gsb – то же, ниже уровня грунтовых вод; gsb=(gs-gw)(1-n), gs – удельный вес твердых частиц грунта, кН/м3; gw – удельный вес воды, кН/м3; n – пористость, д.ед.; S w – величина водопонижения, м; Е – модуль общей деформации грунта в зоне депрессионной воронки, кПа (Н/м2).