Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Защита окружающей среды от электромагнитных загрязнений. Характеристика электромагнитных излучений.

Всё возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий на биосферу приобретает её физическое загрязнение. Последнее связано с изменением физических параметров внешней (окружающей) среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и виброакустических параметров (условий) окружающей среды: волновые или энергетические загрязнения. Спектр частот известных сегодня электромагнитных колебаний чрезвычайно широк: от близких к нулю до 3-Ю22 Гц (рентгеновское излучение). В связи с этим обстоятельством и различием способов получения и регистрации, а также в связи с многообразием проявлений электромагнитных колебаний весь спектр разбит на несколько диапазонов: 1. Радиоволны возбуждаются при движении электрических зарядов в системах, образованных телами макроскопических (надмолекулярных) размеров, частоты 0 <f < 610 'Гц, Х> 510' м. Согласно международному регламенту радиосвязи длины (частоты) радиоволн делятся на 12 диапазонов, начиная с крайне низких частот (3... 30) Гц, заканчивая гипервысокими частотами (0,3... 3) ТГц: 2. Оптические волны (излучения) возбуждаются при движении электрических зарядов в системах атомно- молекулярных размеров. Спектр частот f = 3-1011... 3-1016 Гц (границы условные), Я = 10~3... 10~8 м. Весь спектр оптического излучения разделён на три диапазона: - инфракрасное, f = (ЗЛО14... 3,9-1014) Гц, Я = (10'3...0,77-10'6)м или тепловое излучение; - видимое,/= (3,9-1014... ~7,9-1014) Гц, Я = (0,77-Ю'6... 0,38-Ю'6) м или световое излучение; ультрафиолетовое излучение, f = (7,9-1014... 3 -1016) Гц, Я = (0,38-10-б...1а8)м; 3. Ионизирующие излучения: 3.1. Рентгеновское излучение возникает при взаимодействии заряженных частиц и фотонов с атомами вещества, f = (3-1015... 3-1022) Гц, Я = (lff8...ia14)M. Гамма-излучение, генерируется возбуждёнными ядрами атомов при радиоактивных превращениях и ядерных реакциях, при распаде частиц и т.п., f >3-10 Гц, Л <10'[ м (см. рисунок). В настоящее время наибольший вклад в энергетическое загрязнение окружающей среды вносят изменения её электромагнитных параметров в диапазонах частот, соответствующих областям радиоволн (собственно электромагнитное загрязнение), инфракрасного или теплового излучения (тепловое загрязнение), рентгеновского и гамма-излучения, которые вместе с а - и /3 - частицами (испускаются радионуклидами - нестабильными ядрами радиоактивных элементов: уран, торий, полоний, радий и др.), являются причиной радиоактивного загрязнения биосферы, а также изменения вибро-акустических параметров (виброакустическое загрязнение).

Одной из основополагающих компонент комплекса мер по защите окружающей среды от энергетических загрязнений является их нормирование, то есть установление того уровня энергетического загрязнения, превышение которого недопустимо при организации в данном месте нового производства (завод, ТЭС и т.п.) или реконструкции прежнего. При энергетическом загрязнении введён предельно допустимый уровень (ПДУ) энергетического загрязнения. Его смысл соответствует смыслу ПДК. Как и в случае ПДК, ПДУ устанавливается отдельно для техносферы (для рабочей зоны) и для окружающей среды (населённой местности). Последний всегда меньше, чем ПДУ для рабочей зоны. В большом числе случаев это различие составляет 10 раз, что можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, в рабочей зоне, то есть на производстве, заняты, выражаясь эколого-биологическим языком, оформившиеся (физически и биологически) человеческие особи. Пх устойчивость к воздействию вредных факторов (диапазон толерантности) выше, чем у другой части населения: детей, пожилых и престарелых людей, а также просто физически слабых людей. Во-вторых, в значительной мере это различие предопределено тем, что в большинстве случаев вредный фактор формируется именно в рабочей зоне, где он имеет максимальные значения. По мере распространения в окружающем пространстве он уменьшает свою интенсивность, так что вне производственной территории его интенсивность априорно меньше, чем в рабочей зоне. Получается, что в определённой степени это двойное нормирование лишь фиксирует объективное распределение интенсивности вредного фактора в пространстве (речь идёт и о химическом, и об энергетическом загрязнении). В глубинной основе нормирования вредных экологических факторов лежат и экономические соображения. Лучше всего сделать так, чтобы и концентрация вредных веществ, и интенсивность энергетических факторов были пренебрежимо малыми. Но не всегда удаётся оформить технологию производства так, чтобы полностью исключить её вредные воздействия. Рынок, по большому счёту, в принципе антиэкологичен. Рыночному производителю надо либо вкладывать большие средства в доводку технологии до устранения вредных воздействий, и тогда его "поезд может уйти", либо он прорывается в рынок со своим товаром (услугой), неся за ним шлейф экологических издержек. Но этот шлейф экологических издержек (явно вредных, их по всем человеческим меркам надо устранять!) согласуется с надзорно-контролъными экологическими органами на основе компромиссной концепции ПДК и ПДУ.

Компромиссная концепция ПДК и ПДУ - реальный и действенный инструментарий защиты окружающей среды. И он найдёт свое место в процессе реализации концепции устойчивого развития. Но свои конструктивные приложения он найдёт лишь в развитии. Направленность его развития: уровни ПДК и ПДУ должны снижаться. Жизнь, то есть практика реализации концепции устойчивого развития, подскажет, каким должен быть темп ужесточения экологических нормативов. Разумеется, он должен быть оптимальным: ни излишне быстрым, ни слишком медленным. В основу логики установления ПДУ энергетических загрязнений положена идея о существовании некоторого энергетического порога энергетических воздействий, при превышении которого биосистемы претерпевают необратимые изменения, ведущие к ущербу их жизнедеятельности. Это изменения на разных уровнях: организменно-надорганизменном (поведенческие изменения (реакции)), на уровне роста, развития; на клеточно-субклеточном уровне (реакции обмена, роста, развития).

28. Принципы, положенные в основу "сухих" методов очистки пылевоздушных выбросов. Применяемые аппараты К сухим методам относятся: - гравитационное осаждение; - инерционное и центробежное пылеулавливание; - фильтрация. Гравитационное осаждение основано на осаждении взвешенных частиц под действием силы тяжести при движении запыленного газа с малой скоростью без изменения направления потока. Процесс проводят в пылеосадительных камерах.

А – простая камера, Б – камера с вертикальными перегородками Пылеосадительные камеры являются простейшими устройствами для очистки потоков газа от взвешенных в нем твердых частиц. Осаждение частиц происходит за счет сил гравитации. Для достижения приемлемой эффективности очистки газов необходимо, чтобы частицы находились в камере возможно более продолжительное время. Поэтому пылеосадительные камеры, рассчитанные на осаждение даже относительно крупных частиц (>50 мкм), являются громоздкими сооружениями. Для обеспечения необходимого времени пребывания частиц в камере скорость движения газового потока обычно не превышает 3 м/с. Степень очистки составляет не выше 40-50% Инерционное осаждение основано на стремлении взвешенных частиц сохранять первоначальное направление движения при изменении направления газового потока.

Среди инерционных аппаратов наиболее часто применяют жалюзийные пылеуловители с большим числом щелей. Принцип действия жалюзийных пылеуловителей основан на резком (около 150°) изменении направления узких струек газового потока, проходящих через зазоры между лопастями жалюзи, и отражении ударяющихся о поверхности лопастей частиц пыли в направлении щели (отверстия), через которую удаляется часть газового потока, обогащенного пылью. Степень очистки в зависимости от дисперсности частиц составляет 20-70%.

Центробежные методы очистки газов основаны на действии центробежной силы, возникающей при вращении очищаемого газового потока в очистном аппарате или при вращении частей самого аппарата. В качестве центробежных аппаратов пылеочистки применяют циклоны разных типов: батарейные циклоны, вращающиеся пылеуловители (ротоклоны) и др. Принцип действия циклона основан на выделении частиц пыли из газового потока под воздействием центробежных сил, возникающих вследствие вращения потока в корпусе аппарата. Наибольшее распространение в технике получили циклоны с изменением основного направления потока газа, называемые возвратно-поточными. В них воздух входит в циклон через тангенциальный патрубок 1 и, приобретая вращательное движение, опускается винтообразно вдоль внутренних стенок цилиндра 2 и конуса 3. В центральной зоне вращающийся воздушный поток, освобожденный от пыли, двигается по направлению снизу вверх и удаляется через коаксиально расположенную выхлопную трубу 7 и «улитку» 8 из циклона. Небольшая часть этого потока, в котором сконцентрирована основная масса выделяющейся пыли, поступает через пылеотводящее отверстие 4 в бункер 5, где происходит окончательное осаждение частиц.

30. Принципы, положенные в основу "мокрых" методов очистки пылевоздушных выбросов. Применяемые аппараты Процесс мокрого пылеулавливания основан на контакте запыленного газового потока с жидкостью, которая захватывает взвешенные частицы и уносит их из аппарата в виде шлама. Метод мокрой очистки газов от пыли считается достаточно простым и в то же время весьма эффективным способом обеспыливания. Мокрые пылеуловители имеют ряд преимуществ перед аппаратами других типов: а) отличаются сравнительно небольшой стоимостью и более высокой эффективностью улавливания взвешенных частиц, по сравнению с сухими механическими пылеуловителями; б) могут быть применены для очистки газов от частиц размером до 0,1 мкм (например, скрубберы Вентури); в) могут не только успешно конкурировать с такими высокоэффективными пылеуловителями, как рукавные фильтры и электрофильтры, но и использоваться в тех случаях, когда эти аппараты обычно не применяются, например, при высокой температуре и повышенной влажности газов, при опасности возгорания и взрывов очищенных газов, в качестве теплообменников смешения. Однако метод мокрого обеспыливания имеет и ряд недостатков: а) улавливаемый продукт выделяется в виде шлама, что связано с необходимостью обработки сточных вод и, следовательно, с удорожанием процесса очистки; б) при охлаждении очищаемых газов до температуры, близкой к точке росы, а также при механическом уносе из газоочистного аппарата газовым потоком капель жидкости пыль может осаждаться в газопроводах, системах вентиляции, дымососах. Кроме того, брызгоунос приводит к безвозвратным потерям орошающей жидкости;

В качестве орошающей жидкости в мокрых пылеуловителях чаще всего применяют воду. В зависимости от способа организации поверхности контакта, фаз и принципа действия их можно подразделить на следующие группы: 1) полые газопромыватели (оросительные устройства, промывные камеры, полые и форсуночные скрубберы); 2) насадочные скрубберы; 3) тарельчатые газопромыватели (барботажные и пенные аппараты); 4) газопромыватели с подвижной насадкой; 5) мокрые аппараты ударно-инерционного действия (ротоклоны); 6) мокрые аппараты центробежного действия; 7) механические газопромыватели (механические и динамические скрубберы); 8) скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури и эжекторные скрубберы). 1. Промывные камеры имеют металлический или ж/б корпус, внутри которого в несколько рядов располагаются форсунки. Для повышения эффективности перпендикулярно движению газа в корпусе устанавливают сетки или перфорированные листы. На выходе из аппарата устанавливают брызгоуловитель.

2. Насадочные газопромыватели представляют собой колонны, заполненные телами различной формы 2, засыпаемыми в колонну на опорную решетку 1 в беспорядке или укладываемыми правильными рядами (регулярная насадка). Главный недостаток – быстрое забивание насадок при обработке запыленных газов.

На картинке представлен аппарат с переливной тарелкой. 4. Газопромыватели с подвижной шаровой насадкой. В корпусе аппарата между нижней опорно-распределительной тарелкой и верхней ограничительной тарелкой помещается слой шаров из полимерных материалов, стекла или пористой резины. В качестве насадок возможно использование тел и другой формы, например, колец. Для обеспечения свободного перемещения насадки в газожидкостной смеси плотность шаров не должна превышать плотности жидкости. Особенно эффективны данные аппараты для очистки газов с большим содержанием пыли, а также при совмещении процессов пылеулавливания и абсорбции, например, при очистке отходящих газов в производстве минеральных удобрений и фосфора. Аппараты с подвижной насадкой имеют большое разнообразие конструкций, отличающихся гидродинамическим режимом движения насадочных тел. На рисунке – аппарат со взвешенной насадкой. 5. К аппаратам ударно-инерционного действия относится большая группа пылеуловителей, в которых контакт газов с жидкостью осуществляется за счет удара газового потока о поверхность жидкости с последующим пропусканием газожидкостной взвеси через отверстия различной конфигурации или непосредственным отводом газожидкостной взвеси в сепаратор жидкой фазы. В результате такого взаимодействия образуются капли диаметром 300 – 400 мкм. Особенностью аппаратов ударного действия является полное отсутствие средств перемещения жидкости, и поэтому вся энергия, необходимая для создания поверхности контакта, подводится через газовый поток. В связи с этим газопромыватели ударно-инерционного типа иногда называются аппаратами с внутренней циркуляцией жидкости.

7. Динамические скрубберы имеют вращающее устройство (ротор, диск…), которое обеспечивает разбрызгивание и перемещение жидкости или вращение газового потока. Имеют очень сложное строение и не получили широкого распространения.

Электрический способ очистки газа (воздуха) – воздействие сил неоднородного электрического поля на газовый (воздушный) поток. Метод основан на ионизации и зарядке частиц аэрозоля при прохождении газа через электрическое поле высокого напряжения, создаваемое коронирующими электродами. Осаждение частиц происходит на заземленных осадительных электродах. Широкое применение электрофильтров для улавливания твердых и жидких частиц обусловлено их универсальностью и высокой степенью очистки газов при сравнительно низких энергозатратах. Установки электрической очистки газов работают с эффективностью до 99 %, а в ряде случаев и до 99,9 %, причем улавливают частицы любых размеров, включая и субмикронные, при концентрации частиц в газе до 50 г/м3 и выше. Промышленные электрофильтры применяются в диапазоне температур до 400 – 450°С, в некоторых случаях и при более высоких температурах, а также в условиях воздействия различных коррозионных сред. Электрофильтры могут работать как под разрежением, так и под давлением очищаемых газов. Системы пыле- и золоулавливания с применением электрофильтров могут быть полностью автоматизированы. Конструктивная схема: между двумя осадительными плоскостями натянут ряд проводов. В пространство между каждой из плоскостей и проводами подается газопылевой поток. В поле коронного разряда, возникающего при подаче тока высокого напряжения на проводе 1, частицы заряжаются и под действием поля движутся к осадительным плоскостям 2, с которых они периодически удаляются. Осаждение происходит под действием кулоновских сил. Недостатки: чувствительность к отклонениям от заданного технологического режима, к механическим дефектам оборудования, невозможность очистки взрывоопасных смесей газов. Наибольшее распространение получили электрофильтры типа УГ (универсальные горизонтальные) и УГТ (универсальные горизонтальные высокотемпературные).

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 521; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.149.23.112 (0.033 с.) |

К простейшим инерционным пылеулавливающим средствам можно отнести небольшие по сравнению с пылеосадочными камерами емкости, в которых скорость запыленного потока, подводимого сверху или сбоку, изменяется по величине и направлению. Изменение направления скорости потока достигается, в частности, благодаря установке одной или нескольких перегородок.

К простейшим инерционным пылеулавливающим средствам можно отнести небольшие по сравнению с пылеосадочными камерами емкости, в которых скорость запыленного потока, подводимого сверху или сбоку, изменяется по величине и направлению. Изменение направления скорости потока достигается, в частности, благодаря установке одной или нескольких перегородок. Инерционный метод можно применять лишь для грубой очистки газа. Помимо малой эффективности недостаток этого метода - быстрое истирание или забивание щелей.

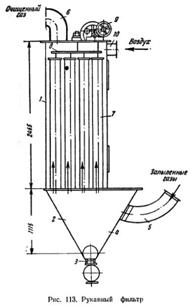

Инерционный метод можно применять лишь для грубой очистки газа. Помимо малой эффективности недостаток этого метода - быстрое истирание или забивание щелей. Фильтрация основана на прохождении очищаемого газа через различные фильтрующие ткани (хлопок, шерсть, химические волокна, стекловолокно и др.) или через другие фильтрующие материалы (керамика, металлокерамика, пористые перегородки из пластмассы и др.). Наиболее часто для фильтрации применяют специально изготовленные волокнистые материалы - стекловолокно, шерсть или хлопок с асбестом, асбоцеллюлозу. В зависимости от фильтрующего материала различают тканевые фильтры (в том числе рукавные), волокнистые, из зернистых материалов (керамика, металлокерамика, пористые пластмассы). Тканевые фильтры, чаще всего рукавные, применяются при температуре очищаемого газа не выше 60-65 °С. В зависимости от гранулометрического состава пылей и начальной запыленности степень очистки составляет 85-99%. Рукавные фильтры представляют собой аппараты с корпусами прямоугольной или круглой формы. Внутри корпусов подвешены рукава диаметром от 100 до 300 мм, высотой от 0,5 до 10 м. Фильтрация воздуха или таза осуществляется пропусканием запыленной среды через ткань рукава. Допустимая запыленность газа в технических характеристиках приведена при нормальных условиях. В рукавных фильтрах разной конструкции газ может перемещаться в направлении изнутри рукава наружу или наоборот. После того как на фильтрующей поверхности накопится слой пыли, гидравлическое сопротивление которого составляет предельно допустимую величину, производят регенерацию рукавов (сбрасывание в бункер накопившегося слоя пыли). Для регенерации используют обратную, импульсную и струйную продувку или механическое встряхивание, которое может применяться в сочетании с обратной продувкой.

Фильтрация основана на прохождении очищаемого газа через различные фильтрующие ткани (хлопок, шерсть, химические волокна, стекловолокно и др.) или через другие фильтрующие материалы (керамика, металлокерамика, пористые перегородки из пластмассы и др.). Наиболее часто для фильтрации применяют специально изготовленные волокнистые материалы - стекловолокно, шерсть или хлопок с асбестом, асбоцеллюлозу. В зависимости от фильтрующего материала различают тканевые фильтры (в том числе рукавные), волокнистые, из зернистых материалов (керамика, металлокерамика, пористые пластмассы). Тканевые фильтры, чаще всего рукавные, применяются при температуре очищаемого газа не выше 60-65 °С. В зависимости от гранулометрического состава пылей и начальной запыленности степень очистки составляет 85-99%. Рукавные фильтры представляют собой аппараты с корпусами прямоугольной или круглой формы. Внутри корпусов подвешены рукава диаметром от 100 до 300 мм, высотой от 0,5 до 10 м. Фильтрация воздуха или таза осуществляется пропусканием запыленной среды через ткань рукава. Допустимая запыленность газа в технических характеристиках приведена при нормальных условиях. В рукавных фильтрах разной конструкции газ может перемещаться в направлении изнутри рукава наружу или наоборот. После того как на фильтрующей поверхности накопится слой пыли, гидравлическое сопротивление которого составляет предельно допустимую величину, производят регенерацию рукавов (сбрасывание в бункер накопившегося слоя пыли). Для регенерации используют обратную, импульсную и струйную продувку или механическое встряхивание, которое может применяться в сочетании с обратной продувкой. в) в случае очистки агрессивных газов аппаратуру и коммуникации необходимо защищать антикоррозионными материалами.

в) в случае очистки агрессивных газов аппаратуру и коммуникации необходимо защищать антикоррозионными материалами. Полые скрубберы представляют собой колонну круглого или прямоугольного сечения, в котором осуществляется контакт между очищаемыми газами и каплями жидкости, распыливаемой форсунками. По направлению движения газов и жидкости полые скрубберы делятся на противоточные, прямоточные и с поперечным подводом жидкости. Обычно применяются аппараты с противонаправленным движением газов и жидкости и реже — с поперечным подводом жидкости, в которых она вводится под прямым углом к направлению газового потока. В противоточном скруббере капли из форсунок падают навстречу запыленному потоку газов и должны быть достаточно крупными, чтобы не быть унесенными газовым потоком, скорость которого обычно составляет от 0,6 до 1,2 м/с.

Полые скрубберы представляют собой колонну круглого или прямоугольного сечения, в котором осуществляется контакт между очищаемыми газами и каплями жидкости, распыливаемой форсунками. По направлению движения газов и жидкости полые скрубберы делятся на противоточные, прямоточные и с поперечным подводом жидкости. Обычно применяются аппараты с противонаправленным движением газов и жидкости и реже — с поперечным подводом жидкости, в которых она вводится под прямым углом к направлению газового потока. В противоточном скруббере капли из форсунок падают навстречу запыленному потоку газов и должны быть достаточно крупными, чтобы не быть унесенными газовым потоком, скорость которого обычно составляет от 0,6 до 1,2 м/с. 3. В основе тарельчатых (пенных) аппаратов лежит взаимодействие газов с жидкостью на тарелках различной конструкции 3. Характер взаимодействия в значительной степени определяется скоростью газового потока. При малых скоростях (1 м/с) газы проникают через слой жидкости в виде пузырей — происходит барботаж. С ростом скорости газов взаимодействие газового и жидкостного потоков протекает более интенсивно и сопровождается образованием высокотурбулизованной пены, в которой происходит непрерывное разрушение, слияние и образование новых пузырьков. Поэтому газопромыватели данного типа часто называют пенными аппаратами.

3. В основе тарельчатых (пенных) аппаратов лежит взаимодействие газов с жидкостью на тарелках различной конструкции 3. Характер взаимодействия в значительной степени определяется скоростью газового потока. При малых скоростях (1 м/с) газы проникают через слой жидкости в виде пузырей — происходит барботаж. С ростом скорости газов взаимодействие газового и жидкостного потоков протекает более интенсивно и сопровождается образованием высокотурбулизованной пены, в которой происходит непрерывное разрушение, слияние и образование новых пузырьков. Поэтому газопромыватели данного типа часто называют пенными аппаратами. 6. Центробежные газопромыватели можно разделить по конструкционному признаку на два вида: аппараты, в которых закрутка газового потока осуществляется с помощью центрального лопастного закручивающего устройства и аппараты с боковым тангенциальным или улиточным подводом газов. Орошение аппаратов второго типа может осуществляться форсунками, устанавливаемыми в центральной части аппарата или вдоль его стенок, с кинжальным направлением факелов распыла и в виде пленки, стекающей по внутренней стенке аппарата. Циклон с водяной пленкой (ЦВП) рассчитан на очистку запыленного вентиляционного воздуха от любых видов нецементирующейся пыли. По внутренней поверхности стенки циклона непрерывно стекает пленка воды, которая тангенциально вводится в аппарат через ряд трубок, расположенных в его верхней части.

6. Центробежные газопромыватели можно разделить по конструкционному признаку на два вида: аппараты, в которых закрутка газового потока осуществляется с помощью центрального лопастного закручивающего устройства и аппараты с боковым тангенциальным или улиточным подводом газов. Орошение аппаратов второго типа может осуществляться форсунками, устанавливаемыми в центральной части аппарата или вдоль его стенок, с кинжальным направлением факелов распыла и в виде пленки, стекающей по внутренней стенке аппарата. Циклон с водяной пленкой (ЦВП) рассчитан на очистку запыленного вентиляционного воздуха от любых видов нецементирующейся пыли. По внутренней поверхности стенки циклона непрерывно стекает пленка воды, которая тангенциально вводится в аппарат через ряд трубок, расположенных в его верхней части. 8. Скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури) объединяют большую группу аппаратов, общим для которых является наличие трубы-распылителя, в которой осуществляется интенсивное дробление газовым потоком, движущимся с высокой скоростью (порядка 40 – 150 м/с), орошающей его жидкости и установленного за ней каплеуловителя. Первоначально в качестве трубы-распылителя использовалась труба Вентури в ее чистом виде, откуда и появилось название газопромывателей подобного типа. Скрубберы Вентури наиболее эффективные из всех аппаратов мокрой очистки. На изображении: а – центральный подвод орошения, б – периферийное орошение.

8. Скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури) объединяют большую группу аппаратов, общим для которых является наличие трубы-распылителя, в которой осуществляется интенсивное дробление газовым потоком, движущимся с высокой скоростью (порядка 40 – 150 м/с), орошающей его жидкости и установленного за ней каплеуловителя. Первоначально в качестве трубы-распылителя использовалась труба Вентури в ее чистом виде, откуда и появилось название газопромывателей подобного типа. Скрубберы Вентури наиболее эффективные из всех аппаратов мокрой очистки. На изображении: а – центральный подвод орошения, б – периферийное орошение. 31. Принципы, положенные в основу "электрических" методов очистки пылевоздушных выбросов. Приметаемые аппараты

31. Принципы, положенные в основу "электрических" методов очистки пылевоздушных выбросов. Приметаемые аппараты