Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Происхождение и состав грунтов. Грунты по виду происхождения и по условиям формирования.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

Происхождение и состав грунтов. Грунты по виду происхождения и по условиям формирования. Грунты –представляют собой естественно-историческое образования. Изучение грунтов необходимо начинать с установления следующих геоморфологических факторов : § из чего они образовались; § когда они образовались; § под воздействием каких факторов шло их формирование. Образование грунтов Грунты представляют собой продукты физического и химического выветривания горных и магматических пород. Физическое (механическое) выветривание – результат резкого колебания температур, воздействия ветра, водных потоков Химическое выветривание – результат химического взаимодействия различных минералов, растворение водой солевых соединений. Этапы геологического развития земли: v Архейская эра (гнейсы и кристаллические сланцы мощностью до 30000м) v Палеозойская эра ( мощностью до 15000м, различные осадочные породы в том числе каменный уголь) v Мезозойская эра (мощностью до 1000м) v Кайнозойская эра (современная эра, мощность осадочных пород до 5000м). Начало эры условно принято 75 млн.лет назад. Эта эра имеет два периода - третичный (свыше 30млн. лет) и четвертичный. По условиям формирования грунты бывают: ü Континентальные Эллювиальные – залегающие на месте своего первоначального образования. Делювиальные – перемещаемые под действием сил тяжести или водными потоками (не имеющих русла) Аллювиальные – переносимые постоянными водными потоками на значительные расстояния. Ледниковые – образовавшиеся в результате движения ледников в периоды оледенения. Эоловые – отложения, переносимые ветром.

ü Морские Виды ледниковых отложений § Моренные – глинистые грунты с примесью крупнообломочных частиц § Озерно-ледниковые - слоистые глинистые грунты и песчаные грунты, образовавшиеся во внутренних озерах ледников. § Флювиогляциальные – песчаные грунты, галька, наносимые по окаймляющим ледник областям водными потокам при таянии ледника 2,Фазовое строение грунта. Классификация и свойства твердой фазы грунтов.

Грунт – это многокомпонентная дисперсная (мелкораздробленная) среда, состоящая из твёрдой, жидкой и газообразной фазы. Свойства грунта определяются свойствами каждой фазы и характером их взаимодействия друг с другом Для грунта, как многокомпонентной среды в первую очередь необходимо определить: § свойства каждой фазы в отдельности; § количественное соотношение (объемное, весовое) между фазами; § характер взаимодействия между фазами. Свойства твердой фазы ü по минеральному составу; ü Полевой шпат ü Кварц ü Монтмориллонит ü Каолинит ü Иллит ü Атапульгит ü и др.

ü по размеру частиц;

§ Валуны > 200мм. § Галька 200-40мм. § Гравий 40-2мм. § Песчаные частицы 2-0,05мм § Пылеватые 0,05-0,005мм. § Глинистые частицы < 0,005мм.

Гранулометрический состав - содержание по массе групп частиц (фракций) грунта различного размера по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта. По гранулометрическому составу выделяют § валунный (> 200мм > 50%); § галечниковый (> 10мм> 50%); § гравийный (> 2мм > 50%); § песок (>2мм <50% и >0.1мм <75%) § пылеватые грунты § глинистые грунты

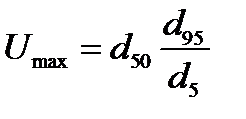

Степень неоднородности оценивается по кривой гранулометрического состава и показывает насколько отличаются содержания фракций различного диаметра. Максимальная степень неоднородности определяет из выражения:

ü однородные; ü среднеоднородные; ü неоднородные; ü повышенной неоднородности.

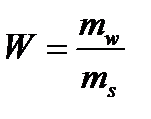

Диполь воды Молекулы воды являются диполями, один конец которого заряжен положительно, а другой отрицательно Свойства связанной воды § Обладает свойствами очень вязкой жидкости; § Она не отделяется от твердых частиц при воздействии сил, в тысячи раз превышающих силы земного притяжения. Такая вода может быть отделена от твердых частиц лишь выпариванием при температуре выше 100 °С. § Замерзает при температуре ниже 0°С; § Имеет большую, чем свободная вода, плотность; § Обладает ползучестью; Влияние связанной воды на свойства грунта Наличие связанной воды обуславливает следующие свойства грунта: v пластичность; v связанность; v вязко - пластичность; v набухания и усадки; v водонепроницаемость; Структура и текстура грунтов Структура – особенности строения грунтов, обуславливаемые размерами и формой частиц а также характером их взаимодействия друг с другом Силы взаимодействия частиц друг с другом называются структурными связями Типы структурных связей 1. Кристаллизационные (цементационные)- образуются в результате отложения поликристаллических соединений в точках контакта между частицами. Обладают высокой прочностью, но хрупкие, размягчаются водой и не восстанавливаются при их разрушении. 2. Водно-коллоидные –обуславливаются электромолекулярными силами взаимодействия частиц грунта, покрытых плёнкой связанной воды. 4.Основные характеристики физического состояния грунтов и методы их определения (лабораторные и полевые). l Характеристики физического состояния грунта – параметры, отражающие количественное соотношение твердой, жидкой и газообразной фазы грунта. Плотность твердых частиц

Понятие прочности грунта Прочность- свойство материала сопротивляться разрушению или развитию значительных пластических деформаций.

В твердых телах при определенном уровне внутренних усилий в твердых телах образуются необратимые разрушения в виде трещин, отрыва и сдвига, после чего целое расчленяется на отдельные части. Этот процесс называют хрупким разрушением, Уровень внутренних усилий в момент разрушения характеризует прочность материала твердого тела. Прочностных характеристик. Наибольшее влияние на формирование прочностных свойств оказывают: l гранулометрический состав грунта; l характер структурных связей; l влажность грунта; l окатанность частиц; l и т.д. Давление связанности.

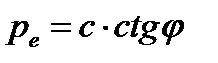

Закона Кулона. l Линейная зависимость между сопротивление грунта сдвигу и нормальным напряжением носит название закона Кулона l Предельное сопротивление грунта сдвигу есть функция первой степени нормального напряжения.

12.Фильтрационные свойства грунтов, закон ламинарной фильтрации. Начальный градиент напора. Методы определения коэффициента фильтрации.

В общем случае вода может совершать движение через грунт под действием:

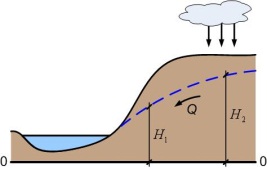

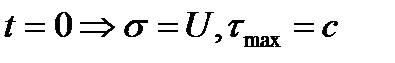

Движение воды под действием гидростатических напоров представляет наибольший практический интерес. Именно это движение воды называется фильтрацией. Фильтрация воды через грунт

Схема фильтрации воды через грунт при действии разности напоров, ∆H=H2–H1 – разность напоров, Q – расход воды

1) Техногенная деятельность человека, способствующая подтоплению или осушению территорий

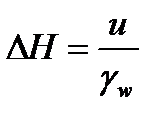

где u - избыточное поровое давление в грунте; γw - удельный вес воды

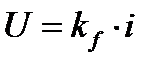

Закон ламинарной фильтрации

(6.2)

Величина U –имеет размерность скорости

Закон Дарси

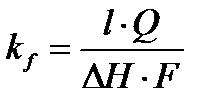

Уравнение носит название закона Дарси: Коэффициент фильтрации Коэффициент фильтрации (kf) характеризует фильтрационные свойства грунта. Его величина зависит от типа грунта и в первую очередь от грансостава. kf > 200 м/сут – для галечниковых грунтов kf = 2÷100 м/сут – для песков kf < 0,005 м/сут – для глинистых грунтов

Начальный градиент напора

Закон Дарси с учетом начального градиента напора может быть представлен в виде: U=0, при i ≤ i0 U=kf · (i-i0), при i > i0

где F – площадь поперечного сечения образца грунта, l- расстояние между пьезометрическими трубками.

где L- расстояние между опытными скважинами, F-поперечное сечение скважины.

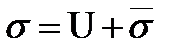

Схема работы модели В общем случае: N=Pw+Ps В начальный момент времени при t = 0: Ps =0; N=Pw По истечении достаточного времени (t = ∞) вся внешняя нагрузка уравновеситься реакцией в пружине, избыточное давление снизиться до 0 и процесс отжатия воды прекратится. Тогда при t = ∞: Pw =0; N=Ps от физической модели к грунту. Внешняя нагрузка N будет соответствовать полному сжимающему напряжению σ,давление в жидкости Pw давлению в поровой воде u и реакция в пружине Ps напряжению, возникающему в скелете грунта

При t = 0:

При t = ∞:

Деформационные свойства

Прочностные свойства Рассмотрим закон Кулона с учетом эффективного и нейтрального давления. Так как величина сил, прижимающих частицы грунта друг к другу, зависит только от эффективного давления, то предельное сопротивление грунта срезу ()будет определяться по зависимости:

Причины нарушения структуры n увлажнение грунтов; n механическое воздействие (вибрационные динамические колебания и т.п.); n изменение температурного режима.

К структурно-неустойчивым грунтам впервую очередь относятся: § лёссовыепросадочные грунты (нарушение природной структуры происходит при пропитывании его водой); § мерзлые и вечномерзлые грунты (структура грунтов нарушается при их оттаивании); § рыхлые пески (резко уплотняются при динамических воздействиях); § илы и чувствительные глины (при механическом воздействии прочностные свойства значительно ухудшаются). Лёссовые грунты Главные напряжения

Армирование грунтов n метод преобразования свойств грунтовой среды путем изменения условий работы грунта за счет введения различного рода искусственных элементов, обеспечивающих восприятие повышенных сжимающих и растягивающих напряжений. Области применения: n Упрочнение оснований насыпных земляных сооружений (песчаные подушки, насыпи, дамбы, грунтовые подпорные стены и.д.); n Упрочнение оснований строящихся и существующих зданий; n Противооползневое упрочнение откосов; n Шатровое армирование грунтов над подземными выработками. Методы армирования грунтов отличаются: n По характеру расположения армирующих элементов - вертикальное, горизонтальное, наклонное в одном, двух и более направлениях; ячеистыми структурами; объемно-дисперсное; n По виду армирующих элементов — геотекстилем; полимерными сетками и георешетками; волокнами, нитями; набивными, буронабивными, забивными и грунтовыми сваями; буроинъекциными сваями; анкерами. Основные материалы применяемые для горизонтального армирования: n Геотекстиль n Геосетки n Георешетки Уплотнение грунтов. Уплотнение грунтов – метод искусственного упрочнения оснований направленный на уменьшение пористости грунта. Методы уплотнения Ø поверхностное уплотнение; Ø глубинное уплотнение и уплотнение взрывом; Ø уплотнение статистической нагрузкой; Ø уплотнение водопонижением. Режимы уплотнения n Оптимальная влажностью грунта (Wо); n Количество ударов в одной точке (n); n Проектное понижение дна котлована после уплотнения (Dh). Только при соблюдении режимов уплотнения можно достичь требуемой плотности грунта

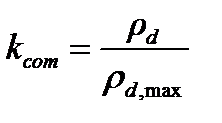

Контроль за качеством уплотнения производится при помощи параметра

где ρ d,max – максимальная плотность исследуемого грунта Обычно kcom принимается равным от 0,92÷0,98 Методы глубинного уплотнения: • Грунтовыми сваями. • Известковыми сваями. • Динамическим воздействием и взрывами. При динамическом уплотнении верхний слой основания как правило разуплотняется. Поэтому данный метод применяется совместно с поверхностным уплотнением (трамбовки, катки). Уплотнение водопонижением Водовмещаемые грунты, которые способны отдавать воду из пор (илы, ленточные глины, заторфованные супеси, рыхлые пески и др.) можно уплотнить, понижая уровень подземных вод, например, путем откачки воды из скважин-фильтров. 1 – эпюра природного давления с учетом взвешивающего действия воды 2 – то же после водопонижения Закрепление грунтов Направлено на образование прочных связей между минеральными частицами грунта Наиболее распространены следующие методы закрепления грунтов: n Цементация; n Химическое закрепление грунтов; n Битумизация; n Термический метод. Закрепление грунтов Направлено на образование прочных связей между минеральными частицами грунта Наиболее распространены следующие методы закрепления грунтов: n Цементация; n Химическое закрепление грунтов; n Битумизация; n Термический метод. Химическое закрепление грунтов n Силикатизация n Смолизация n Применение полиуретановых и акриловых вяжущих Силикатизация Силикатизация и смолизация грунтов применяются для повышения несущей способности оснований и устройства фундаментов из укрепленного грунта. Этот метод может применяться в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации от 0,5 до 80 м/сут. и в лессовых просадочных грунтах с коэффициентом фильтрации от 0,2 до 20 м/сут. Силикатизация и смолизация грунтов осуществляется путем нагнетания в грунт через систему инъекторов или скважин водных растворов или смесей, приготовляемых на основе силиката натрия и синтетических смол с отвердителем. Существует 2 метода силикатизации: n Двухрастворный; n Однорастворный. При создании сплошного закрепленного массива инъекторы или скважины в плане располагаются рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами инъекторов и инъекционных скважин вычисляются по формуле ld=1,5r Термический метод Этот метод закрепления грунтов применяют для устранения просадочности и увеличения прочности лёссов. Термическому закреплению поддаются так же глины и суглинки, если они обладают воздухопроницаемостью. Сущность термического закрепления заключается в увеличении прочности структурных связей в грунте под влиянием высокой температуры. Обжиг грунта продолжается 5…10 дней. При расходе жидкого топлива 80…180кг на 1 м длины скважины. Вокруг нее образуется столб закреплённого грунта диаметром 1,5…3 м с кубиковой прочностью 1…3 МПа.

Происхождение и состав грунтов. Грунты по виду происхождения и по условиям формирования. Грунты –представляют собой естественно-историческое образования. Изучение грунтов необходимо начинать с установления следующих геоморфологических факторов : § из чего они образовались; § когда они образовались; § под воздействием каких факторов шло их формирование. Образование грунтов Грунты представляют собой продукты физического и химического выветривания горных и магматических пород. Физическое (механическое) выветривание – результат резкого колебания температур, воздействия ветра, водных потоков Химическое выветривание – результат химического взаимодействия различных минералов, растворение водой солевых соединений. Этапы геологического развития земли: v Архейская эра (гнейсы и кристаллические сланцы мощностью до 30000м) v Палеозойская эра ( мощностью до 15000м, различные осадочные породы в том числе каменный уголь) v Мезозойская эра (мощностью до 1000м) v Кайнозойская эра (современная эра, мощность осадочных пород до 5000м). Начало эры условно принято 75 млн.лет назад. Эта эра имеет два периода - третичный (свыше 30млн. лет) и четвертичный. По условиям формирования грунты бывают: ü Континентальные Эллювиальные – залегающие на месте своего первоначального образования. Делювиальные – перемещаемые под действием сил тяжести или водными потоками (не имеющих русла) Аллювиальные – переносимые постоянными водными потоками на значительные расстояния. Ледниковые – образовавшиеся в результате движения ледников в периоды оледенения. Эоловые – отложения, переносимые ветром.

ü Морские Виды ледниковых отложений § Моренные – глинистые грунты с примесью крупнообломочных частиц § Озерно-ледниковые - слоистые глинистые грунты и песчаные грунты, образовавшиеся во внутренних озерах ледников. § Флювиогляциальные – песчаные грунты, галька, наносимые по окаймляющим ледник областям водными потокам при таянии ледника 2,Фазовое строение грунта. Классификация и свойства твердой фазы грунтов.

Грунт – это многокомпонентная дисперсная (мелкораздробленная) среда, состоящая из твёрдой, жидкой и газообразной фазы. Свойства грунта определяются свойствами каждой фазы и характером их взаимодействия друг с другом Для грунта, как многокомпонентной среды в первую очередь необходимо определить: § свойства каждой фазы в отдельности; § количественное соотношение (объемное, весовое) между фазами; § характер взаимодействия между фазами. Свойства твердой фазы ü по минеральному составу; ü Полевой шпат ü Кварц ü Монтмориллонит ü Каолинит ü Иллит ü Атапульгит ü и др.

ü по размеру частиц;

§ Валуны > 200мм. § Галька 200-40мм. § Гравий 40-2мм. § Песчаные частицы 2-0,05мм § Пылеватые 0,05-0,005мм. § Глинистые частицы < 0,005мм.

Гранулометрический состав - содержание по массе групп частиц (фракций) грунта различного размера по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта. По гранулометрическому составу выделяют § валунный (> 200мм > 50%); § галечниковый (> 10мм> 50%); § гравийный (> 2мм > 50%); § песок (>2мм <50% и >0.1мм <75%) § пылеватые грунты § глинистые грунты

Степень неоднородности оценивается по кривой гранулометрического состава и показывает насколько отличаются содержания фракций различного диаметра. Максимальная степень неоднородности определяет из выражения:

ü однородные; ü среднеоднородные; ü неоднородные; ü повышенной неоднородности.

|

||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 1392; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.96 (0.015 с.) |

В зависимости от величины U max грунты подразделяются на:

В зависимости от величины U max грунты подразделяются на:

В случае если грунт не обладает связанностью (с =0) уравнение принимает вид:

В случае если грунт не обладает связанностью (с =0) уравнение принимает вид: Вода в грунте оказывает существенное влияние на механические свойства грунта и на процесс его деформирования под нагрузкой;

Вода в грунте оказывает существенное влияние на механические свойства грунта и на процесс его деформирования под нагрузкой; Разности давлений водяного пара.

Разности давлений водяного пара.

Количественную оценку процесса фильтрации производят с использование скорости фильтрации (U), представляющей собой расход воды (Q) через единицу площади (F):

Количественную оценку процесса фильтрации производят с использование скорости фильтрации (U), представляющей собой расход воды (Q) через единицу площади (F):

Градиент напора (i) представляет собой отношение разности напоров к расстоянию между точками (L), в которых они были замерены:

Градиент напора (i) представляет собой отношение разности напоров к расстоянию между точками (L), в которых они были замерены: где kf - коэффициент фильтрации (см/год, см/сут).

где kf - коэффициент фильтрации (см/год, см/сут).

В процессе опытной откачки воды из грунта измеряется приток воды в скважину (Q) и уровень воды в каждой скважине и разность напоров (ΔH). Коэффициент фильтрации определяется по зависимости:

В процессе опытной откачки воды из грунта измеряется приток воды в скважину (Q) и уровень воды в каждой скважине и разность напоров (ΔH). Коэффициент фильтрации определяется по зависимости:

Тогда по аналогии, уравнение 6.8 можно представить в виде:

Тогда по аналогии, уравнение 6.8 можно представить в виде:

В механике грунтов поровое давление (U) называется нейтральным давлением, а давление в скелете грунта - эффективным.

В механике грунтов поровое давление (U) называется нейтральным давлением, а давление в скелете грунта - эффективным.

Учитывая, что соотношение между эффективным и нейтральным давлением изменяется по мере фильтрации воды из пор грунта, то и сопротивление водонасыщенного грунта сдвигу так же будет изменяться со временем:

Учитывая, что соотношение между эффективным и нейтральным давлением изменяется по мере фильтрации воды из пор грунта, то и сопротивление водонасыщенного грунта сдвигу так же будет изменяться со временем:

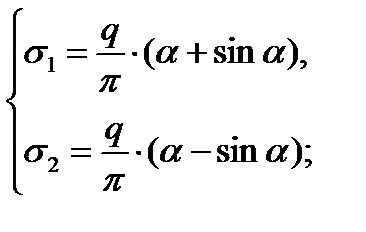

Направление действия главного напряжения σ1 совпадает с биссектрисой угла видимости

Направление действия главного напряжения σ1 совпадает с биссектрисой угла видимости Параметры режима уплотнения устанавливается экспериментально и расчетами.

Параметры режима уплотнения устанавливается экспериментально и расчетами.