Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

История ПНВ и их классификацияСодержание книги

Поиск на нашем сайте

СОДЕРЖАНИЕ 1. Общее описание 2. История ПНВ и их классификация 3. Области применения и перспективы

Зрение – наиболее важное чувство восприятия человека. Через данный канал мы получаем большую часть информации о внешнем мире. Наши глаза – это удивительно сложный и совершенный механизм, подаренный нам природой. Но к сожалению возможности их ограничены. Человек способен воспринимать только очень узкий спектр электромагнитного излучения (он еще называется видимым участком спектра), кроме того, глаз может воспринимать «картинку» только при довольно большом уровне освещенности. Например, если он падает ниже уровня 0,01 люкса, то мы теряем возможность различать цвета объектов и можем видеть только крупные предметы, находящиеся неподалеку. Это вдвойне обидно, ведь из-за такой особенности нашего органа зрения мы становимся практически слепыми в темное время суток. Человек всегда завидовал другим представителям животного царства, для которых ночная мгла не является преградой: кошкам, совам, волкам, летучим мышам. Особенно не нравилась подобная ограниченность человеческого зрения военным. Но кардинально изменить ситуацию удалось лишь в середине прошлого столетия, когда благодаря достижениям физики появились приборы ночного видения, позволяющие видеть ночью, почти так же ясно, как и днем.

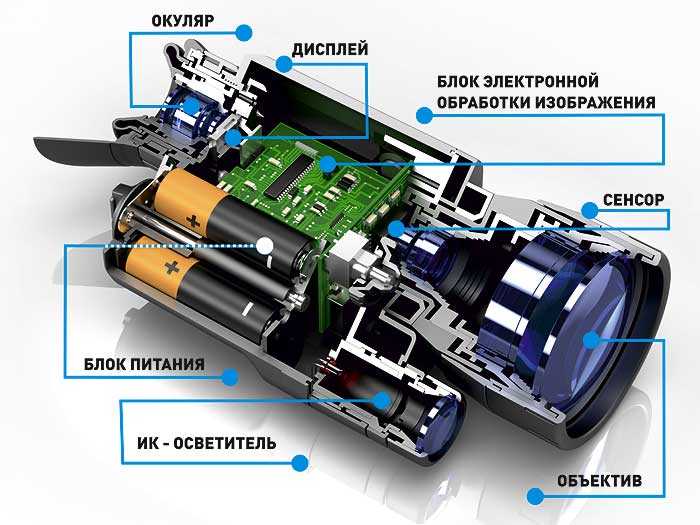

В настоящее время приборы ночного видения находятся не только в армейских арсеналах, их с удовольствием используют спасатели, охотники, охранные подразделения, специальные службы. А если говорить о тепловизорах, то перечень их использования еще шире. Сегодня в свободной продаже находится огромное количество самых разнообразных типов и видов приборов ночного видения (ПНВ), выполненных в виде биноклей, моноклей (монокуляров), прицелов или обычных очков. Однако прежде чем говорить про устройство прибора ночного видения, следует несколько слов сказать о физических принципах, на которых основана работа подобных приборов. Общее описание Работа приборов ночного видения и тепловизоров основана на физических явлениях внутреннего и внешнего фотоэффекта. Суть явления внешнего фотоэффекта (или фотоэлектронной эмиссии) заключается в том, что твердые тела под воздействием света испускают электроны, которые и улавливаются ПНВ. Основой любого прибора ночного видения является ЭОП – электронно-оптический преобразователь, который улавливает слабый отраженный свет, усиливает его и превращает его в электронный сигнал. Именно его и видит человек в объективе ПНВ. Следует понимать, что ни один прибор ночного видения неспособен «видеть» в абсолютной темноте. Правда, существуют и активные ПНВ, которые используют для освещения объектов собственный источник инфракрасного излучения.

Любой прибор ночного видения состоит из трех основных составляющих: оптической, электронной и еще одной оптической. Свет принимается объективом, который затем фокусирует его на ЭОП, где фотоны превращаются электронный сигнал. Максимально усиленный сигнал передается на люминесцентный экран, где он опять превращается в привычное для человеческого глаза изображение. Вышеописанная конструкция в целом характерна для любого поколения ПНВ, просто современные приборы ночного видения (второе и третье поколение) имеют более продвинутую систему усиления сигнала. Тепловизоры же улавливают собственное излучение любого тела или предмета, температура которого отлична от абсолютного нуля. Основной частью тепловизоров являются так называемые болометры – сложные фотоприемные устройства, которые улавливают инфракрасные волны. Подобные датчики чувствительны к длинам волн, соответствующих диапазону температур от -50 до +500 градусов Цельсия.

На самом деле, тепловизоры имеют довольно простую конструкцию. Каждый подобный прибор состоит из объектива, тепловизионной матрицы и блока обработки сигнала, а также экрана, на который выводится готовое изображение. Тепловизоры бывают двух видов: с охлаждаемой и неохлаждаемой матрицей. Первые являются наиболее чувствительными, дорогими и массивными. Их матрица охлаждается до температуры -210 до -170o C, обычно для этого используют жидкий азот. Чаще их используют на крупной военной технике (например, любой танковый прибор ночного видения). Тепловизоры с неохлаждаемой матрицей на порядок дешевле стоят, они меньше по размеру, но и чувствительность их гораздо ниже. Однако большая часть тепловизоров, которые сегодня представлены на рынке (до 97%), относится именно к этой категории.

Одной из главных особенностей тепловизоров – которая во многом и обуславливает их высокую стоимость – являются их объективы. Дело в том, что обычное стекло, которое используется в большинстве оптических приборов, абсолютно непрозрачно для инфракрасного излучения. Поэтому для объективов тепловизоров используются такие редкие материалы, как германий, рыночная цена которого составляет примерно 2 тыс. долларов за кг. Средний германиевый объектив для тепловизора стоит около 7 тыс. долларов, а цена хорошего может доходить до 20 тыс. долларов. Сегодня и в России, и за рубежом активно ищут замену германию, это может снизить стоимость тепловизора на 40-50%. Если говорить о приборах ночного видения, то их классификация основана на чувствительности фотокатода, степени усиления света, а также разрешении в центре полученного изображения. Как правило, выделяют три поколения ПНВ: первое, второе и третье. Кроме того, к отдельному поколению нередко относят ранние приборы ночного видения с дополнительным источником инфракрасного излучения. На сайтах производителей можно встретить информацию о ПНВ так называемых промежуточных поколений, вроде 1+ или 2+. Однако подобная градация больше преследует маркетинговые цели, чем является отображением реальных отличий.

|

||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 5; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.83.188 (0.01 с.) |