Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Водопроводные очистные сооруженияСтр 1 из 7Следующая ⇒

Факультет инженерно-экологических систем Кафедра водоснабжения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту

ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА КП 06.01.ВОС-НВК. ПЗ Разработал студ. гр. ВВу-3 Иванов П.П.

Принял Гусаковский В.Б. Санкт-Петербург 2010

Исходные данные Полезная производительность 20500 м3/сут. В качестве источника водоснабжения используется поверхностный источник со следующими показателями качества воды: Ø Мутность, макс/мин 168/16 мг/л Ø Цветность, макс/мин 62/32 град Ø Щелочность, макс/мин 1.1/1.0 мг-экв/л Ø Дополнительные данные: возможно образование хлор-фенольных запахов

Анализ исходных данных

В результате сопоставления показателей качества исходной воды с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода …» установлено, что качество исходной воды не соответствует требованиям, так как мутность больше требуемых 1.5 мг/л, а цветность больше 20 град. Поэтому для получения воды питьевого качества из воды источника водоснабжения требуется ее осветление, обесцвечивание и обеззараживание.

Выбор состава основных технологических сооружений Расчет высотного расположения сооружений

Высотная схема определяет взаиморасположение выбранных сооружений по вертикали для обеспечения гравитационного движения воды. На ней помимо отметок положения уровней воды в сооружениях и коммуникациях указывается отметка днища, фундаментов и верхних бортов основных элементов водоочистных сооружений, сооружений для повторного использования промывных вод и поверхности земли в месте их расположения. На этом этапе проектирования высотная схема разрабатывается на основании ориентировочного определения потерь напора в коммуникациях и сооружениях в соответствии с рекомендациями п. 6.219 [1]. Уточнение отметок на высотной схеме производится после завершения технологических расчетов всех элементов водоочистных сооружений. С этой целью для определения потерь напора выполняются гидравлические расчеты коммуникаций и сооружений. Оптимальное решение вопроса о высотном взаиморасположении должно учитывать:

-возможность самотечного отвода воды и осадка от всех сооружений при любом уровне воды в водоемах, предназначенных для их приема -возможность заложения всех сооружений на естественных основаниях на отметках выше максимального уровня грунтовых вод -уменьшение объема земляных работ за счет наилучшего использования рельефа местности За исходную отметку при проектировании высотной схемы принимается отметка максимального уровня воды в резервуарах чистой воды z1 = 0.000.

Отметка уровня воды в скорых фильтрах: z2 = z1 + hк ф-рчв + hф + hувр,

где z1 – отметка уровня воды в РЧВ, z1 = 0.000 м; hк ф-рчв – потери напора в коммуникациях от скорого фильтра к РЧВ, hк ф-рчв = 1.000 м; hф – потери напора на скорых фильтрах, hф = 3.500 м; hувр – потери напора в устройстве ввода реагента, hувр = 0.200 м,

z2 = 0.000 + 1.000 + 3.500 +0.200 = 4.700 м.

Отметка уровня воды в контактных префильтрах: z3 = z2 + hк ф-кпф + 0,200,

где z2 – отметка уровня воды в скором фильтре, z2 = 4.700 м; hк ф-кпф – потери напора в коммуникациях от контактного префильтра к скорому фильтру, hк ф-кпф = 0.600 м; 0.200 – расстояние от водосливной стенки до уровня воды в канале КПФ,

z3 = 4.700 + 0.600 + 0.200 = 5.500 м

Отметка уровня воды в вихревом смесителе: z4 = z3 + hкпф + hк + hш.см,

где z3 – отметка уровня воды в контактном префильтре, z3 = 5.500 м; hкпф – потери напора в контактных префильтрах, hупф = 2.500 м; hк см-кпф – потери напора в коммуникациях от вихревого смесителя к контактному префильтру, hк = 0.400 м; hш.см – потери напора в шайбовом смесителе, hш.см = 0.400 м,

z4 = 5.500 +2.500 + 0.400+0.400 =8.800 м.

Отметка уровня воды в камере барабанных сеток: z5 = z4 + hвс + hк к.р-см + hк.р,

где z4 – отметка уровня воды в вихревом смесителе, z4 = 8.800 м; hвс – потери напора в вихревом смесителе, hвс = 0.600 м; hк к.р-см – потери напора в коммуникациях от контактного резервуара к вихревому смесителю, hк = 0.200 м; hк.р – потери напора в контактном резервуаре, hк.р = 0.500 м,

z5 = 8.800 + 0.600 + 0.200 + 0.500 = 10.100 м.

Баки-хранилища Объем баков-хранилищ для хранения этого количества коагулянта в виде раствора 20 % концентрации определяется из выражения:

WхрI = G k – количество поставляемого продукта, G k = 126 т; b k – содержание активного сульфата алюминия в товарном продукте, bk = 50 %; b хр – концентрация раствора, bхр = 20 %; ρ хр – плотность раствора концентрацией 20 %, ρ хр = 1.22 т/м3,

WхрI = Кроме этого объема в баках-хранилищах должен быть обеспечен объем для хранения 3–х суточного запаса ко времени очередной поставки реагента.

WхрII = где Т1 = 3 суток, WхрII =

Суммарный объем баков-хранилищ Wхр = WхрI + WхрII = 258 + 26 = 284 м3 Количество баков-хранилищ должно быть не менее 3–х. Принимается Nхр = 3, тогда объем одного бака составит: W1 хр = При конструировании баков следует учитывать, что размеры баков в плане должны быть кратны 3 м (допускается 1.5 м), высота баков кратна 0.6 м, а также то, что автотранспорт должен сгружать реагент в бак, заезжая частично в ворота, устанавливаемые между колоннами каркаса здания, т.е. один из размеров баков должен быть кратным 6 м. К установке принимается 3 бака с размерами в плане 6.0×6.0 м, высотой 3,6 м, общим объемом 389 м3.

Рис. 3. Баки-хранилища

Расходные баки

Объем расходных баков определяется из выражения:

Wр =

где Q полн – полная производительность сооружения, Q полн = 37752 м3/сут; D k – доза коагулянта, D k = 56 г/м3; Т 2 – время, на которое заготавливается рабочий раствор, Т 2 = 12 ч; bр – концентрация раствора в расходных баках, b р = 10 %; ρ р – плотность раствора 10 % концентрации, ρ р = 1.1 т/м3,

W р =

К установке принимается 1 сблокированный бак с размерами в плане 3.0×3.0 м, разделенный перегородкой на 2 части. Площадь одного бака в чистоте: F p = 2.8·1.3 = 3.64 м2. Глубина раствора в баке: h p = Строительная высота расходных баков принимается 3 м, h стр = 3 м.

Насосы - дозаторы

Производительность насоса-дозатора определяется:

Q полн – полная производительность сооружения, Q полн = 37752 м3/сут; D k – доза коагулянта, D k = 56 г/м3; b р – концентрация раствора в расходных баках, b р = 10 %; ρ р – плотность раствора 10 % концентрации, ρ р = 1.1 т/м3,

К установке принимаются 1 рабочий и 1 резервный насосы НД – 400/16.

Воздуходувки Растворение коагулянта в баках-хранилищах осуществляется поочередно. Поэтому требуемый расход воздуха определяется для одного бака-хранилища:

где

Расход воздуха для перемешивания в расходных баках:

где F p – площадь одного бака в чистоте, F p = 3.64 м2,

Итого:

К установке принимаются 2 рабочие и 1 резервная воздуходувки марки ВК-6, производительностью 5.7 м3/мин каждая. Баки – хранилища Объем баков-хранилищ определяется из выражения

где

Т – нормативный период запаса реагента, равный 15 суток плюс 3-х суточный запас ко времени очередной поставки реагента, т.е. Т = 15 + 3 = 18 суток;

К установке принимается 3 бака с размерами в осях стенок 3.0×3.0 м, площадью в чистоте 7.84 м2, строительной высотой 1.8 м, полезным объемом 35.3 м3.

Расходные баки

Расходные баки выполняются в виде гидравлической мешалки. Объем баков определяется из выражения

где

Т 1 – время, на которое заготавливается рабочая суспензия извести, Т 1 = 12 ч;

К установке принимаем 2 серийных гидравлических мешалки МГИ-4 диаметром 1,6 м, рабочим объемом 4 м3.

Воздуходувки Воздуходувки предназначены для периодического перемешивания суспензии в баках-хранилищах. Производительность воздуходувок определяем из выражения

где F хри – площадь живого сечения баков-хранилищ извести,

К установке принимается 1 рабочая и 1 резервная воздуходувки марки ВК-6, производительностью 5.7 м3/мин.

Хлораторная Исходная вода забирается из поверхностного источника водоснабжения, где всегда имеется вероятность ее бактериального загрязнения. Поэтому в проекте предусматривается обеззараживание воды путем первичного и вторичного хлорирования. В качестве реагента используется товарный гипохлорит натрия с содержанием активного продукта 15%. В соответствии с рекомендациями п. 6.18 СНиП 2.04.02 – 84* доза первичного хлора принимается 6 мг/л, доза вторичного хлора – 2 мг/л.

Расход активного хлора для первичного и вторичного хлорирования составит

где

Соответственно количество товарного гипохлорита натрия концентрацией 15% равно

G тов.хл = G хл · 100/15 = 171 · 100/15 = 1140 кг/сут.

Технологической схемой реагентного хозяйства гипохлорита натрия предусматривается доставка товарного продукта автоцистернами с выгрузкой раствора в приемные герметичные емкости. Исследованиями установлено, что длительное хранение гипохлорита натрия без потери активности целесообразно осуществлять при концентрации раствора 10%. Поэтом в технологической схеме предусматривается перекачка товарного продукта из приемной емкости в хранилище с разбавлением раствора водопроводной водой до 10% концентрации. Подача гипохлорита натрия к местам ввода в обрабатываемую воду осуществляется насосами-дозаторами непосредственно из хранилищ.

Рис. 5. Технологическая схема реагентного хозяйства гипохлорита натрия

1 – автоцистерна с товарным продуктом; 2 – приемная емкость; 3 – насос; 4 – емкости-хранилища; 5 – насос для подачи товарного гипохлорита натрия в емкости-хранилища; 6 – подача воды на разбавление; 7 – смеситель; 8 – расходомер; 9 – насосы-дозаторы; 10 – подача реагента к местам ввода в обрабатываемую воду

Приемная емкость Вместимость приемной емкости принимается такой же, как емкость автоцистерны, которая равна 5.0 м3.

Емкости-хранилища Вместимость хранилища рассчитывается на хранение 10% раствора гипохлорита натрия в течение 15 + 3 = 18 суток.

где

Т – нормативный период запаса реагента, равный 15 суток плюс 3-х суточный запас ко времени очередной поставки реагента, т.е. Т = 15 + 3 = 18 суток;

К установке принимается 3 напорные емкости из нержавеющей стали вместимостью 12 м3 каждая.

Насосы для перекачки товарного гипохлорита натрия Производительность насосов определяется исходя из необходимости перекачки поступивших 5.0 м3 товарного продукта в течение 0.5 ч. Q н = 5/0.5 = 10 м3/ч. К установке принимается 1 рабочий и 1 резервный химические насосы марки 2Х-9Д-1-41, производительностью 19.8 м3/ч при напоре 18 м.

Насосы-дозаторы

В реагентном хозяйстве гипохлорита натрия устанавливается 2 группы насосов-дозаторов: одна – для подачи первичного хлора, другая – вторичного. Производительность насосов-дозаторов первичного хлорирования определяется из выражения

Q полн – полная производительность сооружения, Q полн = 21320 м3/сут; D хл1 – доза первичного хлора, D хл1 = 6 г/м3; b р – концентрация раствора гипохлорита натрия, b р = 10 %; ρ р – плотность раствора 10 % концентрации, ρ р = 1.01 т/м3,

К установке принимаются 1 рабочий и 1 резервный насосы фирмы «Etatron D.S.» (Италия) марки 1Р 0073 АА 00100, Q н.макс = 73 л/ч, N = 0.1 кВт. Производительность насосов-дозаторов вторичного хлорирования определяется из выражения

Q пол – полезная производительность сооружения, Q пол = 20500 м3/сут; D хл1 – доза первичного хлора, D хл1 = 2 г/м3; b р – концентрация раствора гипохлорита натрия, b р = 10 %; ρ р – плотность раствора 10 % концентрации, ρ р = 1.01 т/м3,

К установке принимаются 1 рабочий и 1 резервный насосы фирмы «Etatron D.S.» (Италия) марки 20-03, Q н.макс = 20 л/ч, N = 0.058 кВт.

Аммонизаторная

Для предотвращения образования хлор-фенольных запахов перед хлором за 2-3 мин вводится аммиак. Доза аммиака принимается 1/6 от дозы первичного хлора, Да= 6 ·1/6 = 1 мг/л.

В качестве реагента используется товарная аммиачная вода с содержанием активного продукта 25%. Расход аммиака составит

где

Соответственно количество товарной аммиачной воды концентрацией 25% равно

G тов.ам = G ам · 100/25 = 21.4 · 100/25 = 85.6 кг/сут.

Технологической схемой реагентного хозяйства аммиачной воды предусматривается доставка товарного продукта автотранспортом в пластмассовых контейнерах вместимостью 500 кг. В этих же контейнерах осуществляется хранение реагента на складе. Подача гипохлорита натрия к местам ввода в обрабатываемую воду осуществляется насосами-дозаторами непосредственно из контейнера.

Рис. 6. Технологическая схема реагентного хозяйства аммиака

1 – электропогрузчик; 2 – контейнер с аммиачной водой; 3 – насос-дозатор;

Склад аммиачной воды Вместимость склада рассчитывается на хранение 25% аммиачной воды в течение 15 + 3 = 18 суток.

G склад.ам = G тов.ам ·18 = 85.6 ·18 = 1541 кг.

При вместимости контейнера 500 кг на складе должно храниться 3 контейнера и 1 контейнер, из которого осуществляется дозирование, должен быть в дозаторной.

Насосы-дозаторы

Производительность насосов-дозаторов аммиачной воды определяется из выражения

где Q полн – полная производительность сооружения, Q полн = 21320 м3/сут; D ам – доза первичного хлора, D ам = 1 г/м3; b р – концентрация раствора аммиачной воды, b р = 25 %; ρ р – плотность раствора 25 % концентрации, ρ р = 0.920 т/м3,

К установке принимаются 1 рабочий и 1 резервный насосы фирмы «Etatron D.S.» (Италия) марки 05-07, Q н.макс = 5 л/ч, N = 0.058 кВт.

Скорые фильтры Расчет скорых фильтров (Ф) производится на полезную производительность станции, которая составляет Q = 20500 м3/сут. Для получения воды питьевого качества принимаются однослойные, скорые фильтры с промывкой водой, загруженные кварцевым песком со следующими параметрами (табл.21 [1]):

Дренаж выполняется трубчатым с отверстиями диаметром 10 мм. Высота поддерживающих слоев принимается 0,45м (табл.22 [1]). Промывка фильтров осуществляется водой с интенсивностью i = 15 л/с × м2 (табл.23[1]), продолжительность промывки – t 1 = 6 минут (0,10 ч), относительное расширение загрузки – 30%. Общая площадь фильтрования определяется по формуле 18 [1]

F ф = Q / (T ст v н – n пр q п – n пр t пр v н),

где Q – полезная производительность станции, Q = 20500 м3/сут; T ст – продолжительность работы станции в течение суток, T ст = 24 ч; v н – расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, vн = 6 м/ч; n пр – число промывок одного фильтра в сутки, n пр = 2; q пр – удельный расход воды на одну промывку одного фильтра, q пр = i · t 1 · 3.6 = 15 × 0.1 × 3.6 = 5.4 м3/м2;

t пр – время простоя фильтра в связи с промывкой, принимаемое для фильтров, промываемых водой – 0.33 ч.

F ф = 20500 / (24 × 6 – 2 × 5.4 – 2 × 0.33 × 6) = 159 м2.

В соответствии с рекомендациями п. 6.99 [1] количество фильтров определяется из выражения N ф = 0.5 (F ф)1/2 = 0.5 (159)1/2 = 6.3 К установке принимается 7 фильтров. Проверяется величина форсированной скорости фильтрования v ф из условия

v ф = v н N ф /(N ф – N 1) ≤ 1.2 v н,

где N 1 – число фильтров, находящихся в ремонте, при N ф < 20, N 1 = 1.

V ф = 6 · 7 / (7 – 1) = 7 м/ч, это меньше 1.2 · 6 = 7.2 м/ч, что говорит о соблюдении необходимого условия. Площадь одного фильтра равна F 1ф = F ф / 7 = 159 / 7 = 23.7 м2. В соответствии с площадью фильтрования принимается конструктивная схема фильтра с выносным коллектором размерами в плане 6.0 ´ 6.0 м, площадью фильтрования 27.0 м2 (см. Рис. 3.2.14). Расход воды на промывку фильтра определяется из выражения Qпр = 15 × 27 = 405 л/с или 405 × 3.6 = 1460 м3/ч Объем воды на промывку одного фильтра равен W 1ф = Q пр · t 1 = 1460 × 0.1 = 146 м3. Суточный расход воды на промывку всех фильтров составляет W сут = W 1ф · N ф × n пр = 146 × 8 × 2 = 2336 м3. Насосы для промывки фильтров: Qпр = 1460 м3/ч; Н = 12-15 м. К установке принимается 2 рабочих и 1 резервный насосы марки 1Д1250-63 с частотой вращения вала 980 1/мин. Определение диаметров технологических трубопроводов: – подача исходной воды на ВОС – q = 21320/ 24 × 3.6 = 247 л/с, D =500 мм, V = 1.08 м/с; – подача исходной воды (отвод фильтрата и 1-го фильтрата) в каждый фильтр – q 1 = 247 / 7 = 35.3 л/с, D = 200 мм, V = 1.03 м/с; – подача и отвод промывной воды q 2 = 405 л/с, D = 700 мм, V = 1.03 м/с. Расчет дренажа Дренаж состоит из коллектора и ответвлений в виде перфорированных распределительных труб с отверстиями диаметром 10 мм. При расстоянии между ответвлениями 300 мм и длине фильтра в чистоте 5800 мм количество труб составит N 1 = 5800/300 = 19. Расход промывной воды на одно ответвление q о = 0,405/19 = 0,0213 м3/с. Ответвления выполняются из стальных труб диаметром 125 мм, при этом скорость в начале трубы составляет 1,55 м/с. Общая длина ответвлений L = l o · 19 = 4,6 · 19 = 87,4 м, где l o – длина ответвления, по конструктивным размерам фильтра l o = 4,6 м. Общая площадь отверстий в ответвлениях в соответствии с рекомендациями п. 6.105. [1] принимается 0,3 % рабочей площади фильтра, что составляет F о = 0,003 · 27 = 0.081 м2. Тогда количество отверстий диаметром 10 мм с площадью f = 0,0000785 м2 равно N 2 = F о/ f = 0.081/0,0000785 = 1032 шт. Соответственно шаг между отверстиями составит l = L / N 2 = 87,4/1032 = 0,085 м.

Контактные префильтры

Расчет контактных префильтров (КПФ) производится с учетом расхода воды на промывку фильтров, то есть расчетная производительность КПФ составляет Q кпф = Q + W сут= 20500 + 2336 = 23836 м3/сут К проектированию принимаются КПФ с водовоздушной промывкой (по схеме КО-3) с загрузкой из кварцевого песка со следующими параметрами (п. 6.142 [1]):

Дренаж выполняется трубчатым с отверстиями диаметром 10 мм. Высота поддерживающих слоев принимается 0.7 м. В связи с наличием второй ступени осветления на фильтрах сброс первого фильтрата у КПФ не предусматривается. Промывка КПФ осуществляется в 3 этапа: 1 этап – взрыхление загрузки воздухом с интенсивностью 20 л/с × м2 (п. 6.133 [1]) в течение 2 мин; 2 этап – совместная водовоздушная промывка при подаче воздуха с интенсивностью 20 л/с × м2 и воды i 1 = 3.5 л/с × м2 в течение t 1 = 6 мин; 3 этап – промывка водой с интенсивностью i 2 = 7.0 л/с × м2 в течение 6 мин; Общая площадь фильтрования определяется по формуле 27 [1]

F ф = Q кпф / [ T ст v н – n пр (q пр + t пр v н)],

где Q кпф – расчетная производительность КПФ, Q кпф = 23836 м3/сут; T ст – продолжительность работы станции в течение суток, T ст = 24 ч; v н – расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, v н = 6 м/ч; n пр – число промывок одного фильтра в сутки, n пр = 2; q пр – удельный расход воды на одну промывку одного КПФ, q пр = (i 1 + i 2) · t 1 · 3.6 / 60 = (3.5 + 7.0) 6 × 3.6 / 60 = 3.78 м3/м2; t пр – время простоя фильтра в связи с промывкой, принимаемое для КПФ с водовоздушной промывкой – 0.5 ч;

Fф = 23836 / [24 ×6 – 2 (3.78 + 0.5 × 6)] = 174 м2.

В соответствии с рекомендациями п. 6.99 [1] количество КПФ определяется из выражения N кпф = 0.5 (F ф)1/2 = 0.5 (174)1/2 = 6.6 К установке принимается 7 КПФ. Проверяется величина форсированной скорости фильтрования v ф из условия

v ф = v н N ф /(N ф – N 1) ≤ 1.2 v н,

где N 1 – число фильтров, находящихся в ремонте, при N ф < 20, N 1 = 1.

v ф = 6 · 7 / (7 – 1) = 7 м/ч, это меньше 1.2 · 6 = 7.2 м/ч, что говорит о соблюдении необходимого условия. Площадь одного КПФ равна F 1кпф = F ф / 7 = 174 / 7 = 25.0 м2. В соответствии с площадью фильтрования принимается конструктивная схема КПФ с выносным коллектором размерами в плане 6.0 ´ 6.0 м, с площадью фильтрования 27.0 м2. Расход воды на промывку КПФ при водяной отмывке определяется из выражения Q пр = 7.0 × 27.0 = 189 л/с или 189 × 3.6 = 681 м3/ч Объем воды на промывку одного КПФ равен W 1кпф = q пр F 1кпф = 3.78 · 27 = 102 м3. Суточный расход воды на промывку всех КПФ составляет W сут.кпф = W 1кпф N кпф × n пр = 102 × 7 × 2 = 1428 м3. Насосы для промывки КПФ: Q пр = 681 м3/ч; Н = 12-15 м. К установке принимается 2 рабочих и 1 резервный насосы марки К200-150-250 с частотой вращения вала 1450 1/мин. Воздуходувки для промывки КПФ: Q пр.воз = 20 · 27 · 60 / 1000 = 32.4 м3/мин. К установке принимается 1 рабочая и 1 резервная воздуходувки марки ВК-50. Определение диаметров технологических трубопроводов: - подача исходной воды и отвод фильтрата от каждого КПФ – q 1 = 247 / 7 = 35.3 л/с, D = 200 мм, V = 1.03 м/с; - подача и отвод промывной воды q пр = 189 л/с, D = 500 мм, V = 0.90 м/с; - подача воздуха q пр.воз = 20 · 27 = 540 л/с, D = 200 мм, V = 15.7 м/с; - опорожнение КПФ – D = 150 мм.

Рис. 3.19. Контактный префильтр с водовоздушной промывкой 1 – коллектор водяного дренажа; 2 – дырчатые распределительные трубы водяного дренажа; 3 – поддерживающий гравийный слой; 4 – фильтрующая загрузка; 5 – водосливная стенка; 6 – канал; 7 – струенаправляющий выступ; 8 - дырчатые распределительные трубы воздушного дренажа; 9 – подача исходной воды в КПФ; 10 – отвод фильтрованной воды; 11 – подача промывной воды; 12 – отвод промывной воды; 13 – опорожнение КПФ; 14 – коллектор исходной воды; 15 – коллектор фильтрованной воды; 16 – коллектор подачи воды на промывку; 17 – коллектор отвода промывной воды; 18 – подача сжатого воздуха

Барабанные сетки

Барабанные сетки устанавливаются для защиты дренажа и фильтрующей загрузки КПФ от крупных примесей. В соответствии с расчетной суточной производительностью к установке принимаются 2 рабочих и 1 резервная барабанные сетки БС 1.5×2 производительностью 20000 м3/сут каждая. Сетки устанавливаются в железобетонных камерах с общим каналом фильтрованной воды. Общий размер сеточных камер принимается 4.5 × 9.0 м, ширина каждой камеры – 3.0 м. Подача исходной воды к сеткам осуществляется напорными трубопроводами диаметром 400 мм. Промывка барабанных сеток осуществляется автоматически в зависимости от перепада уровня воды в камерах до сетки и после нее. Производительность промывного насоса БС определяется из выражения Q пр.н = 0.003 · Q = 0.003 ·20000 = 60 м3/ч. К установке принимается 1 рабочий и 1 резервный насосы К100-80-125, обеспечивающие подачу этого количества воды при напоре 20 м. Барабанные сетки промываются водой из резервуара для промывки КПФ.

Контактный резервуар Контактный резервуар обеспечивает интервал времени равный 2-3 мин между вводом первичного хлора и последующих реагентов (щелочи и коагулянта).

Необходимая вместимость контактного резервуара при 3-х минутном пребывании воды составит

Контактный резервуар состоит из двух параллельно работающих отделений, с вертикальными перегородками, создающими при движении воды поворот на 180°. Располагается резервуар под камерой барабанных сеток. Размеры контактного резервуара в плане 3.0 × 4.5 м, высотой 4.8 м. Полный объем 46.0 м3.

Диаметр трубопроводов, подводящих воду к каждому отделению контактного резервуара, принят 400 мм. Отвод воды из контактного резервуара осуществляется такими же трубами. Контактный резервуар оборудуется переливной трубой dy = 400 мм и обводной линией dy = 500 мм. Для опорожнения предусматривается выпуск dy = 200 мм.

Смесительные устройства

Смесительные устройства включают устройства ввода реагента, обеспечивающие равномерное распределение реагентов в трубопроводе или канале подачи воды в смесители, и собственно смесители, обеспечивающие последующее интенсивное смешение реагентов с обрабатываемой водой. При обработке воды несколькими реагентами и необходимости соблюдения интервалов времени между их введением проектируется комплекс последовательно функционирующих смесителей и емкостей, обеспечивающих требуемую продолжительность контакта каждого реагента с водой. Число смесительных устройств (секций) принимается не менее двух с возможностью отключения любого из них при технологической необходимости.

Вихревые смесители

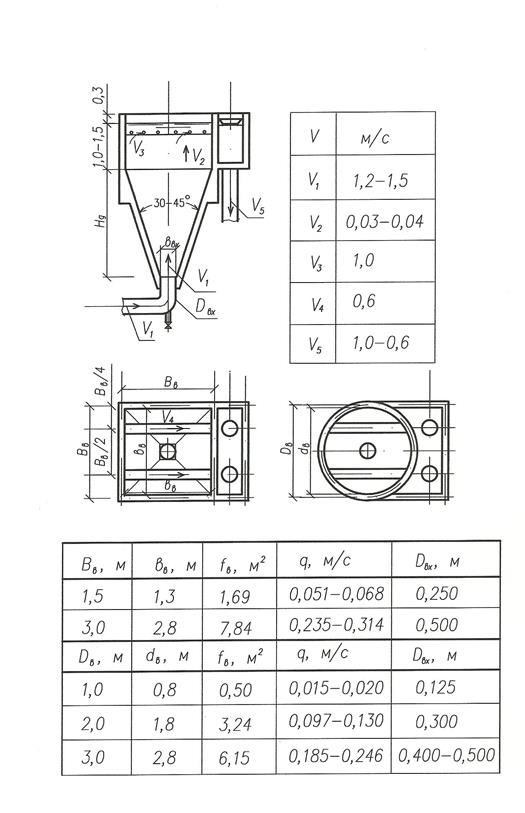

Вихревой смеситель представляет собой конический или пирамидальный вертикальный диффузор с углом между наклонными стенками a = 30 – 45°, заканчивающийся верхней частью с вертикальными стенками, высотой от 1,0 до 1,5 м. Вихревые смесители хорошо работают при смешении с водой суспензий реагентов. Поэтому в настоящем проекте вихревые смесители применены для смешения с водой известковой суспензии. Размеры смесителей в плане должны соответствовать строительному модулю 3 м (допускается 1.5 м) для квадратных смесителей и 1 м для круглых. Расход воды, поступающей в вихревые смесители, при повторном использовании промывных вод КПФ, Ф и барабанных сеток составит

Q см = Q + Q пр.кпф + Q пр.ф + Q пр.бс,

где Q – полезная производительность сооружений, м3/сут, Q = 20500; Q пр.кпф – расход воды на промывку КПФ, м3/сут, Q пр.кпф = 1428; Q пр.ф – расход воды на промывку Ф, м3/сут, Q пр. ф = 2336; Q пр.бс – расход воды на промывку барабанных сеток, м3/сут, Q пр.бс = 0.005· Q = = 0.005 · 20500 = 123,

Q см = 20500 + 1428 + 2336 + 123 = 24387 м3/сут.

Соответственно расчетный секудный расход воды, поступающий в смесители равен

q см = Q см /24 · 3600 = 24387 /24 · 3600 = 0.282 м3/с.

Подбор смесителей, соответствующих модульным строительным размерам, осуществляется с использованием рекомендаций, приведенных на рис.

Рис. 9. Смеситель вихревой

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.217.8.82 (0.333 с.) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

, где

, где = 258 м3

= 258 м3 ,

, = 26 м3.

= 26 м3. =

=  = 95 м3

= 95 м3

,

, = 9.6 м3.

= 9.6 м3. =

=  = 2.6 м.

= 2.6 м. , где

, где м3/ч = 800 л/ч.

м3/ч = 800 л/ч. ,

, – интенсивность подачи воздуха для растворения реагента,

– интенсивность подачи воздуха для растворения реагента,  = 20.2 м3/мин.

= 20.2 м3/мин. ,

, – интенсивность подачи воздуха в расходных баках,

– интенсивность подачи воздуха в расходных баках,  =1.09 м3/мин.

=1.09 м3/мин. = 9.74 + 1.09 = 10.83 м3/мин.

= 9.74 + 1.09 = 10.83 м3/мин. ,

, – полная производительность сооружения,

– полная производительность сооружения,  – доза извести,

– доза извести,  – содержание активного продукта в товарном продукте,

– содержание активного продукта в товарном продукте,  – плотность 20 % суспензии извести,

– плотность 20 % суспензии извести,  м3.

м3. ,

, – концентрация рабочей суспензии извести по активному продукту,

– концентрация рабочей суспензии извести по активному продукту,  – плотность 5 % суспензии извести,

– плотность 5 % суспензии извести,  м3

м3 ,

, – интенсивность подачи воздуха для растворения реагента,

– интенсивность подачи воздуха для растворения реагента,  м3/мин.

м3/мин. ,

, – доза хлора,

– доза хлора,  кг/сут.

кг/сут.

,

, – суммарная доза хлора,

– суммарная доза хлора,  – содержание активного продукта в хранилище,

– содержание активного продукта в хранилище,  – плотность 10 % суспензии извести,

– плотность 10 % суспензии извести,  м3.

м3. , где

, где м3/ч = 52 л/ч.

м3/ч = 52 л/ч. , где

, где м3/ч = 17 л/ч.

м3/ч = 17 л/ч. ,

, – доза хлора,

– доза хлора,  кг/сут.

кг/сут.

,

, м3/ч = 4 л/ч.

м3/ч = 4 л/ч.

= 45 м3.

= 45 м3.