Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Масштабы и виды геологических карт.Содержание книги Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

Методические указания к лабораторным работам По инженерной геологии для студентов направления 270100 «Строительство» Часть 2

Построение, оформление и содержание геологических и инженерно-геологических карт и разрезов

УДК 624.131.1 Р24

Р е ц е н з е н т В.А. Крутиков, канд. техн. наук, доцент

С о с т а в и т е л ь Репина И.И., старший преподаватель

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Геотехника и строительные материалы» ИжГТУ (протокол №5 от 15 марта 2014 г.)

УДК 624.131.1

В методических указаниях кратко излагаются сведения, необходимые для чтения и анализа инженерно-геологических карт и разрезов для строительного проектирования, а также порядок построения геологического разреза, используя геологическую карту и данные бурения скважин. Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 270100 «строительство». Может быть использовано бакалаврами данного направления.

©Репина И.И., составление, 2014 ©Ижевский государственный технический университет, 2014 ВВЕДЕНИЕ. Предлагаемые методические указания к лабораторным занятиям по инженерной геологии (часть 2) «Построение, оформление и содержание геологических карт и разрезов» включают в себя: 1. Сведения, необходимые для чтения и анализа геологических и инженерно-геологических карт: характеристика основных типов четвертичных (рыхлых) отложений, стратиграфо-генетическая индексация пород;

Построение карты и разреза предполагает познакомить студентов с современным математическим обеспечением и предполагает наличие навыков работы с персональным компьютером. Для построения геологического разреза рекомендуется использование программ AutoCAD и КОМПАС.

ТИПЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ. Геологическая карта представляет собой проекцию геологических границ слоев горных пород на горизонтальную плоскость. Геологические карты составляют в процессе проведения геологической съемки с использованием естественных выходов горных пород – обнажений, а также буровых скважин, геофизических исследований и др. Их строят на готовой топографической основе в определенном масштабе (топографические карты составляют геодезисты при проведении инженерно-геодезических изысканий) с использованием аэро- и космоснимков. Карты могут составляться с использованием стратиграфического принципа, при котором изображаются только границы распространения различных возрастных комплексов горных пород. Такие карты называют геолого=стратиграфическими. Породы одного и того же возраста обозначают условными буквенными индексами (Приложение 1) и окрашивают определенным цветом. Например, породы юрского периода (J) – синим, мелового (K) – зеленым цветом и т.д. Стратиграфическая карта обычно сопровождается стратиграфической колонкой, которая отражает порядок напластования пород по возрасту. Для прикладных целей не менее важны, кроме возраста, сведения о литологическом составе пород. Литологическая картаотражает состав пород (глины, песчаники, известняки). Каждую породу обозначают условным значком – штриховкой (Приложение 2). Составляют и смешанные стратиграфо-литологические карты, на которых возраст пород указан условными цветами, а литологический состав условными обозначениями (рис. 1).

Условные обозначения Четвертичная система – Q Современный отдел – QIV

Почвенно-растительный слой с корнями растений супесчаного состава. Верхнечетвертичный отдел – QIII Супесь желтовато-серая твердая известковистая. Песок пылеватый серовато-желтый средней плотности с гравием и галькой до 10%. Песок средний серовато-желтый средней плотности с гравием и галькой водонасыщенный. Суглинок светло-коричневый с гравием и галькой до 10% тугопластичный с прослойками и линзами песка.

Пермская система – Р Верхнепермский отдел – Р2 Татарский ярус – Р2t

Глина красно-коричневая с прослойками доломита, твердая и полутвердая. Номер инженерно-геологического элемента. Установившийся уровень грунтовых вод и дата его замера. Место отбора грунта: а) нарушенной структуры, б) ненарушенной структуры. Место отбора образца грунта на минералогический анализ; место отбора пробы воды.

C, φ, Е – механические (прочностные и деформационные) характеристики грунтов. Ρ – плотность грунта. Инженерно-геологические элементы выделяются в соответствии с ГОСТ 20522-96 с учетом их возраста, происхождения, текстурно-структурных особенностей или физического состояния и вида. При этом используются физические характеристики грунтов: – для крупнообломочных – гранулометрический состав и дополнительно общая влажность и влажность заполнителя (глинистого или песчаного); – для песчаных – гранулометрический состав, коэффициент пористости и дополнительно влажность для пылеватых песков; – для глинистых грунтов – характеристики пластичности (пределы и число пластичности), коэффициент пористости и влажность. Возможно объединение двух соседних слоев одного вида (например, суглинков) в один инженерно-геологический элемент при наличии идентичности их физико-механических свойств или наоборот, разделение слоя на два и более элементов, если свойства внутри слоя различны (к примеру, один и тот же песок пылеватый, залегающий ниже и выше уровня грунтовых вод, обладает разными инженерно-геологическими свойствами, поэтому подлежит расчленению на два элемента, как это сделано на рис.7). Инженерно-геологическим элементам, начиная с более молодых отложений, дается нумерация арабскими цифрами. Инженерно-геологические разрезы строятся на основании данных проходки выработок (шурфов) и бурения скважин на конкретной строительной площадке с учетом топографического плана участка работ. Контрольные вопросы: 1. Какую информацию показывают на стратиграфо-литологических картах? Какие условные обозначения используют при этом? 2. Основные виды складчатых дислокаций и их изображения на картах и разрезах. 3. Как изменяются строительные свойства горных пород в зонах дислокаций? 4. Основные генетические типы четвертичных отложений и их обозначения (индексы) на картах и разрезах. 5. В чем неблагоприятны для строительства элювиальные, делювиальные отложения? 6. Виды аллювия и их строительные характеристики. 7. Что такое лессовые грунты? Основные технические и мелиоративные мероприятия, необходимые при строительстве на этих грунтах. 8. Что отображают на инженерно-геологическом разрезе и принципы его построения.

Методические указания к лабораторным работам По инженерной геологии для студентов направления 270100 «Строительство» Часть 2

Построение, оформление и содержание геологических и инженерно-геологических карт и разрезов

УДК 624.131.1 Р24

Р е ц е н з е н т В.А. Крутиков, канд. техн. наук, доцент

С о с т а в и т е л ь Репина И.И., старший преподаватель

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Геотехника и строительные материалы» ИжГТУ (протокол №5 от 15 марта 2014 г.)

УДК 624.131.1

В методических указаниях кратко излагаются сведения, необходимые для чтения и анализа инженерно-геологических карт и разрезов для строительного проектирования, а также порядок построения геологического разреза, используя геологическую карту и данные бурения скважин. Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 270100 «строительство». Может быть использовано бакалаврами данного направления.

©Репина И.И., составление, 2014 ©Ижевский государственный технический университет, 2014 ВВЕДЕНИЕ. Предлагаемые методические указания к лабораторным занятиям по инженерной геологии (часть 2) «Построение, оформление и содержание геологических карт и разрезов» включают в себя: 1. Сведения, необходимые для чтения и анализа геологических и инженерно-геологических карт: характеристика основных типов четвертичных (рыхлых) отложений, стратиграфо-генетическая индексация пород;

Построение карты и разреза предполагает познакомить студентов с современным математическим обеспечением и предполагает наличие навыков работы с персональным компьютером. Для построения геологического разреза рекомендуется использование программ AutoCAD и КОМПАС.

ТИПЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ. Геологическая карта представляет собой проекцию геологических границ слоев горных пород на горизонтальную плоскость. Геологические карты составляют в процессе проведения геологической съемки с использованием естественных выходов горных пород – обнажений, а также буровых скважин, геофизических исследований и др. Их строят на готовой топографической основе в определенном масштабе (топографические карты составляют геодезисты при проведении инженерно-геодезических изысканий) с использованием аэро- и космоснимков.

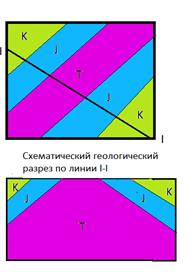

Карты могут составляться с использованием стратиграфического принципа, при котором изображаются только границы распространения различных возрастных комплексов горных пород. Такие карты называют геолого=стратиграфическими. Породы одного и того же возраста обозначают условными буквенными индексами (Приложение 1) и окрашивают определенным цветом. Например, породы юрского периода (J) – синим, мелового (K) – зеленым цветом и т.д. Стратиграфическая карта обычно сопровождается стратиграфической колонкой, которая отражает порядок напластования пород по возрасту. Для прикладных целей не менее важны, кроме возраста, сведения о литологическом составе пород. Литологическая картаотражает состав пород (глины, песчаники, известняки). Каждую породу обозначают условным значком – штриховкой (Приложение 2). Составляют и смешанные стратиграфо-литологические карты, на которых возраст пород указан условными цветами, а литологический состав условными обозначениями (рис. 1).

Масштабы и виды геологических карт. Геологические карты делят в зависимости от назначения и составляют в различных масштабах. Их подразделяют на обзорные (масштаб 1:1 000 000 и мельче), региональные (1:500 000 – 1:200 000), детальные (1:100000 – 1:50000) и специальные (1:25 000 и крупнее). Обзорные геологические карты характеризуют обширные пространства (стран, материков и всего земного шара) и отражают лишь самые общие черты геологического строения. Региональные геологические карты более полно отражают геологическое строение отдельных регионов (краев, областей, платформ и др.), на детальных и специальных геологических картах показываются особенности геологического строения относительно небольших районов и участков. Эти карты представляют особую ценность для строительства, так как дают геологическую основу территории застройки с большой детальностью. По своему содержанию различают два основных вида геологических карт: 1) собственно геологические карты, т.е. карты коренных (дочетвертичных) пород и 2) карты четвертичных отложений. Карты коренных пород показывают горные породы (характер залегания, литологический состав и т.д.), которые располагаются под четвертичными отложениями и скрыты от прямого наблюдения.

Составляются также карты специальные, разного назначения: гидрогеологические, на которых даны материалы о подземных водах территории; карты инженерно-геологические с отображением физико-механических свойств грунтов и т.п. Изображение на карте выходов горных пород на поверхность земли зависит от формы их залегания и рельефа района. Простыми являются карты, изображающие горизонтально залегающие породы, на которых молодые пласты слагают возвышенные участки, а более древние обнажаются на низких отметках рельефа (рис.1).

Карты, изображающие дислоцированные (смятые в складки) территории, имеют более сложный вид. Особенно сложные очертания выходов пластов наблюдаются при крутом падении их и при сильно расчлененном рельефе (рис.2). Складчатое залегание изображается в виде различных по форме и ширине полос, симметрично расположенных относительно ядра антиклинали или синклинали (рис. 3).

а) б) а) б)

При моноклинальном залегании пород выходы их на карте изображаются в виде полос той или иной ширины. Здесь пласты древних пород в направлении их падения сменяются более молодыми. При разрывных дислокациях выходы пород на карте часто имеют вид полос, но последовательность их расположения иная, чем в предыдущем случае. Представление об этом дает в разрезе в плане рисунок сброса (рис.4). В этом случае на геологической карте (в плане) не будет симметричного изменения характера пород по обе стороны от трещины (черной линии): по одну сторону от нее располагаются древние слои, по другую – более молодые породы.

Наличие дислокаций резко изменяет и усложняет и усложняет инженерно-геологические условия строительcтва: нарушается однородность грунтов основания фундамента сооружений, образуются зоны дробления (разрывы) и трещиноватости, снижается прочность пород, по трещинам разрывов происходят смещения, усиливается циркуляция подземных вод по зонам тектонических трещин и разрывов. В зонах складчатого залегания горных пород (синклиналей и антиклиналей) наибольшая раздробленность пород возникает в центральных частях (ядрах) складок, что обуславливает их интенсивное разрушение и размывание поверхностными водами, образуя в этих местах депрессии (понижения рельефа). С инженерно-геологической точки зрения наиболее благоприятными местами для строительства является горизонтальное залегание горных пород, где присутствует большая их мощность, однородность состава. Фундаменты зданий и сооружений располагаются в однородной грунтовой среде, при этом создается равномерная сжимаемость слоев под весом сооружения и создается наибольшая их устойчивость.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 1097; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.92.32 (0.013 с.) |