Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Методы испытаний пород при динамических нагрузках.Содержание книги

Похожие статьи вашей тематики

Поиск на нашем сайте

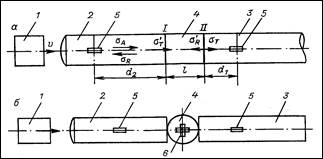

В реальных условиях горные породы подвергаются воздействию различных нагрузок, при этом режимы нагружения могут быть самыми разнообразными - от статического до импульсного. В принципе любые процессы нагружения являются динамическими, так как протекают в реальном времени, однако степень их динамичности различна, и в зависимости от того, насколько велик вклад сил инерции в общем балансе сил, действующих на образец или деформирующийся объем, тот или иной режим нагружения относят к категории статических или динамических. В настоящее время не существует общепринятого критерия динамичности процесса, хотя были предложены различные классификации режимов нагружений. По-видимому, наиболее общей характеристикой режима нагружения является скорость относительной деформации, поскольку эта характеристика определяет процесс деформирования в каждой точке деформируемого объема независимо от способа нагружения. Различные технологические процессы в массивах горных пород можно соотнести с определенными скоростями деформации. Так, скорость деформации пород * в выработках при длительных статических нагрузках составляет Ve = 10-12 - 10-10 с-1 и менее (реологические процессы); * при статическом режиме испытаний образцов горных пород со стандартной скоростью нагружения Ve = 10-3 c-1; * при внезапных обрушениях пород кровли Ve = (10-3 - 101) c-1; * при взрывах Ve = (101 - 105) c-1. В соответствии с этим к статическому способу нагружения могут быть отнесены скорости деформации Ve <10-3 с-1; при скоростях деформирования 10-3 < Ve <102 процесс нагружения может считаться квазистатическим и, наконец, скорости деформирования Ve >102 с-1 характеризуют динамические режимы нагружения. Для изучения закономерностей изменения деформационно - прочностных характеристик с увеличением скорости приложения нагрузок и возрастанием скорости деформирования пород наиболее рациональным является применение таких методов испытаний, которые без существенных изменений позволили бы в широком диапазоне изменять скорость деформирования пород от статических до динамических режимов приложения нагрузок. С этой точки зрения к настоящему времени наиболее разработана методика, основанная на принципе разрезного (составного) стержня Гопкинсона. Она позволяет определять деформационно-прочностные характеристики горных пород при одноосном сжатии и растяжении (рис. 6.11).

Для автоматической регистрации усилий и деформаций на упругие элементы стержней-динамометров и боковую (или торцовую) поверхность образцов наклеивают тензодатчики, сигналы от которых фиксируются обычно светолучевыми осциллографами.

Рис. 6.11. Схема испытаний горных пород при динамическом сжатии (а) и динамическом растяжении (б). Боек; 2, 3 - входной и выходной стержни-динамо-метры: 4 - образец горной породы; 5 - тензодатчики для регистрации деформаций в стержнях-динамометрах; 6 - тензодатчики для регистрации деформаций в образце.

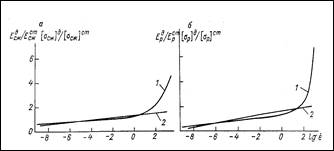

В зависимости от применяемых нагрузочных устройств испытания проводятся в различных режимах приложения нагрузок. В диапазоне статических скоростей (Ve <10-3 с-1) образец нагружается стационарной универсальной испытательной машиной (прессом) с усилием, необходимым для разрушения испытуемой породы. В диапазоне динамических скоростей деформаций применяют ударный способ нагружения с помощью вертикальных или горизонтальных механических или пневматических копров, пороховых или пневматических пушек, устройств взрывного типа, электрогидравлического удара и др. Значение среднего напряжения s сж(t) в образце при сжатии определяется как полусумма напряжений, возникающих на контактных поверхностях образца и стержней. Максимальное значение s сж(t), зарегистрированное при разрушении образца, принимается в качестве его предела прочности при сжатии. Максимальное значение s р(t) считают пределом прочности горной породы на растяжение. Анализ экспериментальных данных показывает, что с увеличением скорости деформирования пределы прочности пород на сжатие и растяжение, а также соответствующие значения модуля упругости возрастают (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Зависимости прочностных (1) и деформационных (2) харак-теристик пород от скорости деформирования. a - [sсж] и Есж; б - [sр] и Еp. Однако для прочностных характеристик, в отличие от деформационных (модуля упругости Е), изменение носит очень неравномерный характер. Так, до скоростей деформирования Ve = (10-2 - 100) с-1 коэффициент динамичности K = sД/sСТ, характеризующий возрастание динамических пределов прочности по отношению к статическим, составляет 0,4-1,2, а далее резко возрастает до 6-8. Значения коэффициента динамичности для модуля упругости плавно возрастают от К = 0,2 - 0,4 до К = 1,6- 1,8.

6.2.6. Методы определения реологических параметров. Как отмечалось выше, реологические свойства горных пород описывают обычно на основе теории линейных наследственных сред с использованием в качестве функции ползучести степенной зависимости. Для такого описания необходимо экспериментально определить значения параметров ползучести aп и d. Эти параметры определяют в лабораторных условиях при простейших напряженных состояниях испытываемых образцов - поперечном изгибе или одноосном сжатии. В режиме поперечного изгиба испытания ведут, как правило, на образцах-балочках, размещая их на двух опорах и нагружая сосредоточенной нагрузкой в середине пролета. Для испытаний в условиях одноосного сжатия образцы, как обычно, изготавливают в виде призм или цилиндров. При испытаниях по схеме поперечного изгиба в условиях неизменной нагрузки в течение значительного промежутка времени (многих месяцев) фиксируют изменения прогиба образцов-балочек. При испытаниях образцов в условиях одноосного сжатия измеряют продольные деформации образцов. Результаты определения параметров aП и d обоими способами удовлетворительно согласуются между собой. Обычно параметры ползучести горных пород определяют в два этапа. На первом этапе устанавливают пределы прочности и общий характер деформирования испытываемых образцов. С целью экономии времени испытания на этом этапе ведут в режиме последовательного ступенчатого нагружения серии из 4-5 образцов равными нагрузками, причем ступень нагружения составляет около 20 % от разрушающей нагрузки. На втором этапе устанавливают характер развития реологических процессов и определяют собственно параметры ползучести образцов пород во всем диапазоне изменения нагрузок, вплоть до разрушающих. На этом этапе каждый образец испытываемой серии нагружают определенной нагрузкой (20; 40; 60 или 80 % разрушающей) и измеряют деформации образца во времени до момента стабилизации процесса ползучести, либо до момента разрушения образца. Реологические испытания отличаются, прежде всего, своей длительностью и непрерывностью. Обычно их проводят в течение нескольких тысяч часов (нескольких, а иногда и многих месяцев). Это накладывает жесткие требования к надежности и стабильности работы нагружающих устройств и регистрирующей аппаратуры. Наиболее часто в качестве нагружающих устройств применяют механические и пружинные прессы либо нагружение осуществляют фиксированными грузами (гирями).

|

||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 832; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.189.195.219 (0.008 с.) |