Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Определение нагрузок действующих на фундаменты.Содержание книги Поиск на нашем сайте

Содержание 1. Исходные данные……………………………………………………………………………...…….3 2. Определение нагрузок, действующих на фундамент………………………………………….....6 3. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства.7 4.Расчет и проектирование варианта фундамента на естественном основании………….......…..11 5.Расчет и проектирование варианта фундамента на искусственном основании…………....…..16 6.Расчет и проектирование свайного фундамента……………………………………….......…….20 7.Определение степени агрессивного воздействия подземных вод и разработка рекомендаций по антикоррозийной защите подземных вод. …………………………………………….....……..32 8.Библиографический список………………………………………………………….…......………39

Исходные данные.

Рассчитываем и проектируем основание и фундаменты одноэтажного однопролетного промышленного здания. Габаритные параметры и характеристика условий строительства приводятся в таблице 1.

Параметры здания. Таблица 1.

Габаритные схемы поперечного разреза и плана здания показаны на рис.1. Металлические колонны основного каркаса имеют шарнирное сопряжение со стальными фермами, шаг колонн каркаса 12 м. Шаг стальных стоек торцевого фахверка 6 м. Инженерно-геологические условия площадки строительства установлены бурением 4 скважин на глубину 20 м (таблица 2). Подземные воды во всех скважинах распложены на глубине dw = 0,8 м. от отметки природного рельефа NL. Исходные показатели физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 3.

Инженерно-геологические условия площадки. Таблица 2.

Исходные показатели физико-механических свойств грунтов.

Таблица 3.

Данные химического анализа подземных вод по агрессивности представлены в таблице 4. Химический анализ воды. Таблица 4.

Оценка инженерно-геологических и гидрологических условий Площадки строительства.

Вычисляем необходимые показатели свойств и состояния грунтов по приведенным в таблце 3 исходными данными. Результаты приведены в таблице 7.

Рис 1. Схема планово-высотной привязки здания.

Рис.2 Инженерно-геологический разрез

Показатели свойств и состояния грунтов (вычисляемые). Таблица 7.

Степень влажности Sr = W×rs/(e×rw), где rw = 1 т/м3 – плотность воды; Число пластичности Ip = WL – Wр; Плотность сухого грунта rd = rn /(1 + 0,01×W); Пористость n = (1 – rd /rs)×100%; Коэффициент пористости e = n/(100 – n); Показатель текучести IL = (W – Wр)/(WL – Wр); Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц: gI = rI×g gII = rII×g gs = rs×g; Удельный вес суглинка, расположенного ниже УПВ, с учетом взвешивающего действия воды: gsb = (gs- gw)/(1+e), где gw = 10 кН/м3 – удельный вес воды.

Слой 2 - Супесь Число пластичности: IР=WL-WР = 29,0-22,7=6,3 % Плотность сухого грунта: rd=rn/(1+0,01W)=1,94/(1+0,01x25,2)=1,55 т/м3 Пористость и коэффициент пористости: n=(1-rd /rs)x100=(1- 1,55/2,72)x100=43,0 % e=n/(100 – n)=43,0/(100 – 43,0)=0,75 Степень влажности: Sг =Wrs /(100erw) =25,2 x 2,72/(0,75 x 100 x 1)=91,39% где rw =1 т/м3 плотность воды. Показатель текучести: IL =(W- WР )/(WL - WР )=(25,2-22,7)/6,3=0,40 Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц: gI=rIg=1,89x9,81=18,54 kH/ м3 gII=rIIg=1,91x9,81=18,74 kH/ м3 gS=rSg=2,72x9,81=26,68 kH/ м3 Удельный вес суглинка, расположенного ниже УПВ, с учётом взвешивающего действия воды: gSb =(gS - gW)/(1+e)=(26,68 – 10)/(1+0,75)=9,53 кН/ м3 где gW =10 кН/ м3 - удельный вес воды. Для определения условного расчетного сопротивления грунта примем условные размеры фундамента d1 = dусл =2м и bусл = 1м и установим в зависимости от заданных геологических условий и конструктивных особенностей здания коэффициенты gс1, gс2, k, Мg Мq, и Мс. Коэффициенты gс1 и gс2 принимаем по табл.5.4 СП 22.13330.2011: для супеси пластичной (0,25<IL<0,5) gс1=1,2; для здания с гибкой конструктивной схемой gс2=1. Коэффициент k=1 принимаем по указаниям п. 5.6.7 СП 22.13330.2011. Для j II = 21° по табл.5.5 СП 22.13330.2011 имеем Мγ = 0,56; Мq = 3,24; Мс =5,84. Удельный вес грунта выше подошвы условного фундамента до глубины dw принимаем без учета взвешивающего действия воды gII =18,74 кН/м3, а ниже УПВ, т.е. в пределах глубины d = dусл – dw и ниже подошвы фундамента, принимаем gSb =9,53 кН/м3. Вычисляем условно расчетное сопротивление:

R2усл =(gс11 gс2 )/ k{ Мγ1 kz bусл gSb1 + Мq1 [dwgII1+(2- dw) gSb1 ] +Мc1 cII1 }= =(1,2x1)/1{0,56x1x1x9,53+3,24[0,8x18,74+(2-0,8)x9,53]+5,84x4}= =137,19 кПа. Слой 3 — Суглинок. Число пластичности: IР=WL-WР = 28,3-16,3=12 % Плотность сухого грунта: rd=rn/(1+0,01W)= 1,99/(1+0,01x22,9)=1,62т/м3 Пористость и коэффициент пористости: n=(1-rd /rs)x100=(1- 1,62/2,72)x100=40,0 % e=n/(100 – n)=40,0/(100 – 40,0)=0,67 Степень влажности: Sг =Wrs /(100erw) =22,9 x 2,72/(100 x 0,67 x 1)=93% Показатель текучести: IL =(W- WР )/(WL - WР )=(22,9-16,3)/12=0,55 Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц: gI=rIg=1,94 x9,81=19,03 kH/ м3 gII=rIIg=1,96x9,81=19,23 kH/ м3 gS=rSg=2,72x9,81=26,68 kH/ м3 Удельный вес глины, расположенной ниже УПВ, с учётом взвешивающего действия воды: gSb =(gS - gW)/(1+e)=(26,68 – 10)/(1+0,67)=9,99кН/ м3 где gW =10 кН/ м3 --удельный вес воды. Коэффициенты gс1 и gс2 принимаем по табл.5.4 СП 22.13330.2011: для суглинка мягкопластичного (0,50<IL<0,75) gс1=1,1; для здания с гибкой конструктивной схемой gс2=1. Коэффициент k=1 принимаем по указаниям п. 5.6.7 СП 22.13330.2011. Для j II = 18° по табл.5.5 СП 22.13330.2011 имеем Мγ = 0,43; Мq = 2,73; Мс =5,31. Удельный вес грунта выше подошвы условного фундамента до глубины dw принимаем без учета взвешивающего действия воды gII =19,23 кН/м3, а ниже УПВ, т.е. в пределах глубины d = hI – dw и ниже подошвы фундамента, принимаем gSb = 9,99 кН/м3, hI =4,62 м Вычисляем условно расчетное сопротивление: R3усл =(gс12 gс2 )/ k{ Мγ2 kz bусл gSb2 + Мq [dwgII1+(hI - dw) gSb1 ] +Мc2 cII2 }= =(1,1x1)/1{0,43x1x1x9,99+2,73[0,8x19,23 +(4,62-0,8)x9,99]+5,31x20}= = 282,34 кПа.

Слой 4 — Песок мелкий Плотность сухого грунта: rd=rn/(1+0,01W)= 1,94/(1+0,01x23,8)=2,40т/м3 Пористость и коэффициент пористости: n=(1-rd /rs)x100=(1- 2,40/2,66)x100=9,8 % e=n/(100 – n)=45/(100 – 45)=0,11 Степень влажности: Sг =Wrs /(100 x erw) =23,8 x 2,66/(100 x 0,11 x 1)=5,75% Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц: gI=rIg=1,89 x9,81=18,54 kH/ м3 gII=rIIg=1,91 x9,81=18,74 kH/ м3 gS=rSg=2,66 x9,81=26,09 kH/ м3 Удельный вес суглинка, расположенного ниже УПВ, с учётом взвешивающего действия воды: gSb =(gS - gW)/(1+e)=(26,09 – 10)/(1+0,11)=14,49 кН/ м3 где gW =10 кН/ м3 --удельный вес воды. Коэффициенты gс1 и gс2 принимаем по табл.5.4 СП 22.13330.2011: для песка мелкого, плотного, малой степени водонасыщения gс1=1,3; для здания с гибкой конструктивной схемой gс2=1,2. Коэффициент k=1 принимаем по указаниям п. 5.6.7 СП 22.13330.2011. Для j II = 28° по табл.5.5 СП 22.13330.2011 имеем Мγ = 0,98; Мq = 4,93; Мс =7,40. Удельный вес грунта выше подошвы условного фундамента до глубины dw принимаем без учета взвешивающего действия воды gII =18,74 кН/м3, а ниже УПВ, т.е. в пределах глубины d = h2 – dw и ниже подошвы фундамента, принимаем gSb =14,49 кН/м3, h2=1,29 м

Вычисляем условно расчетное сопротивление: R4усл =(gс13 gс2 )/ k{ Мγ3 kz bусл gSb3 + Мq3 [dwgII1+(h1 - dw) gSb1 + h2gSb2] +Мc3 cII3 }= =(1,3x1,2)/1{0,98x1x1x14,49+4,93[0,8x18,74+(1,29-0,8)х14,49+1,29х14,49]+7,40x0}= = 335,81 кПа. Заключение.

В целом площадка пригодна для возведения здания. Рельеф площадки спокойный с уклоном в сторону скважин 3 и 4. Грунты имеют слоистое напластование, с выдержанным залеганием пластов. Все грунты имеют достаточную прочность, невысокую сжимаемость и могут быть использованы в качестве оснований в природном состоянии. Грунтовые воды расположены на небольшой глубине, что значительно ухудшает условия устройства фундаментов: при заглублении фундаментов более 0,8 м необходимо водопонижение; возможность открытого водоотлива из котлованов, разработанных в супеси, должна быть обоснована проверкой устойчивости дна котлована (прорыв грунтовых вод со стороны слоя супеси); супесь, залегающая в зоне промерзания, в соответствии с табл. 5.3 СП 22.13330.2011 является пучинистым грунтом, поэтому глубина заложения фундаментов наружных колонн здания должна быть принята не менее расчетной глубины промерзания супеси. При производстве работ в зимнее время необходимо предохранение основания от промерзания. Целесообразно рассмотреть следующие возможные варианты фундаментов и оснований: 1) фундамент мелкого заложения на естественном основании - супеси; 2) фундамент на распределительной песчаной подушке (может быть достигнуто уменьшение размеров подошвы фундаментов и расчетных осадок основания); 3) свайный фундамент из забивных висячих свай. Следует предусмотреть срезку и использование почвенно-растительного слоя при благоустройстве и озеленении застраиваемого участка (п.4.19 СП 22.13330.2011).

4. Расчет и проектирование варианта фундамента на Естественном основании.

Проектируется монолитный фундамент мелкого заложения на естественном основании по серии 1.412-2/77 под колонну, расположенную по осям А-4, для исходных данных, приведенных выше.

4.1. Определение глубины заложения фундамента.

Первый фактор - учет глубины сезонного промерзания грунта. Грунты основания пучинистые, поэтому глубина заложения фундамента d от отметки планировки DL должна быть не менее расчетной глубины промерзания. Для tвн = 5° и грунта основания, представленного супесью, по 5.5.3, 5.5.4 СП 22.13330.2011: d ³ df = Kh×dfn = Kh×d0 Коэффициент Kh = 0,8 принят как уточненный при последующем расчете в соответствии с указаниями примечания к табл.5.2 СП 22.13330.2011 Второй фактор - учет конструктивных особенностей здания. Для заданных размеров сечения стальной колонны 1000х500 мм и необходимой глубины ее заделки (700 мм), минимальный размер высоты фундамента Hф = lап+0,1=1,2+0,1=1,3 м, где lап – длина анкерующих стержней. Принимаем Hф=1,5м. Таким образом, по второму фактору требуется d = 1,5 + 0,7-0,15 = 2,05 м. Габариты подколонника 1500х1200мм. Третий фактор - инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки. С поверхности на большую глубину залегает слой 2, представленный недостаточно прочной пластичной супесью (Rусл = 137,19 кПа). Подстилающие слои 3 и 4 по сжимаемости и прочности не хуже среднего слоя. В этих условиях, учитывая высокий УПВ, глубину заложения подошвы фундамента целесообразно принять больше минимальной, достаточную из условий промерзания и конструктивных требований.

С учетом всех трех факторов, принимаем глубину заложения от поверхности планировки (DL) с отметкой 90,5 м d = 2,5 м, Нф = 1,5 м. Абсолютная отметка подошвы фундамента (FL) составляет 88,0 м, что обеспечивает выполнение требования о минимальном заглублении в несущий слой. В самой низкой точке рельефа заглубление в несущий слой 2 от отметки природного рельефа (NL) равной 89.300 м составляет: 89,3 –88,0 = 1,3 м > 0,5 м.

рис. 3 Проектные отметки грунта и фундамента

4.2. Определение площади подошвы фундамента.

Площадь Атр подошвы фундамента определяем по формуле: Атр = Ncol II / (R2усл - gmt×d) = 1371,06 / (137,19 - 20×2,5) = 15,72 м2, где gmt = 20 кН / м3 - средний удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах.

4.3. Выбор фундамента и определение нагрузки на грунт.

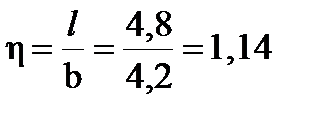

Принимаем фундамент ФВ15-1 с размерами подошвы l = 4,8 м, b = 4,2 м, тогда А = l × b = 20,16 м2, Нф = 1,5 м, объём бетона Vfun = 0,3*(4,8*4,2+3,6*3,0+2,4*1,8)+1,2*1,5*0,6=11,66 м3. Вычисляю расчетные значения веса фундамента и грунта на его уступах:

GfunII = Vfun∙γb∙γf = 11,66 м3∙25 кН/м3∙1 = 291,5 кН

Vg = l ∙b∙d –Vfun = 4,8 м ∙ 4,2 м ∙ 2,5 м – 11,66 м3 = 38,74 м3

GgII = Vg∙kрз∙γII∙γf = 38,74 м3 ∙ 0,95 ∙ 18,74 кН/м3 ∙1 = 689,67 кН

Все нагрузки, действующие на фундамент, привожу к центру тяжести подошвы:

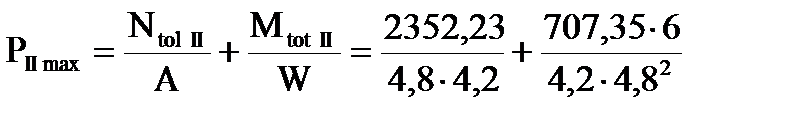

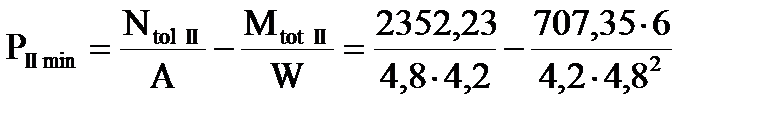

NtotII = NcolII + GfunII + GgII = 1371,06 кН + 291,5 кН + 689,67 кН = 2352,23 кН

MtotII = McolII +QcolII∙Нф = 603,7 + 69,1∙1,5 = 707,35 кНм

QtotII = QcolII = 69,1 кН 4.4. Расчетное сопротивление грунта.

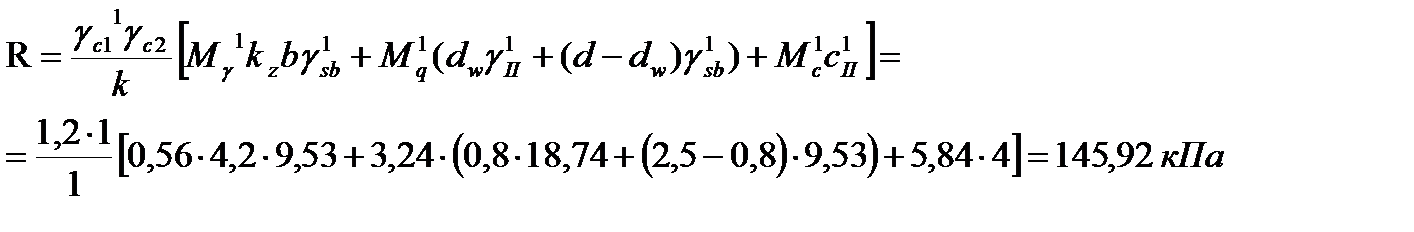

Уточняем расчетное сопротивление R для принятых размеров фундамента (b = 4,2 м, l = 4,8 м, d = 2,5 м):

4.5. Давление на грунт под подошвой фундамента.

Определяем среднее PII mt, максимальное PII max и минимальное PII min давления на грунт под подошвой фундамента:

PII mt = 116,68 кПа PII min = 72,82 кПа > 0 PII max = 160,53 кПа < 1,2×R = 1,2 × 145,92 = 175,10 кПа; Т.к. грузоподъемность мостового крана Q = 15 т < 75 т, то отношение PII mt = 116,68 кПа < R = 145,92 кПа. Все условия ограничения давлений выполнены. Эпюра контактных давлений по подошве фундамента приведена на рисунке 4.

рис. 4 Эпюра контактных давлений по подошве фундамента 4.6. Расчет осадки методом послойного суммирования.

Для расчета осадки фундамента методом послойного суммирования составляем расчетную схему, совмещенную с геологической колонкой по оси фундамента А-4. Напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента при планировке срезкой в соответствии с п.5.6.40 СП 22.13330.2011:

σzγ,0= γII∙dw+ γsbII(d-dw) = 18,74∙0,8 + 9,53∙(2,5-0,8) = 31,19 кПа

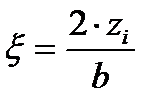

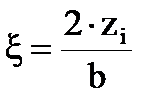

Дополнительное вертикальное давление на основание от внешней нагрузки на уровне подошвы фундамента: szp 0 = PII mt = 116,68 кПа. Соотношение сторон подошвы фундамента: Значения коэффициента a устанавливаем по табл.5.8 СП 22.13330.2011. Для удобства пользования указанной таблицей из условия:

На глубине z от подошвы фундамента szg=aszg,0 Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента (a=1) szg,0 = szg,0 = 31,19 кПа

Дальнейшие вычисления сводим в таблицу 8.

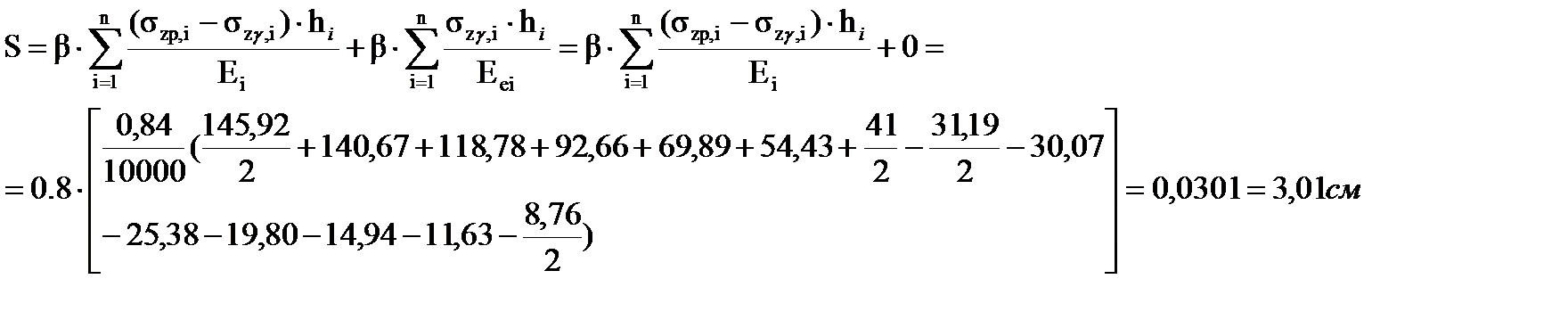

Определение осадки.

Граница второго и третьего слоя (суглинка и супеси) условно смещена до глубины z = 5,88 м от подошвы (фактическое положение на глубине z = 5,56 м), граница третьего и четвертого слоя (супеси и песка) условно смещена до глубины z = 6,72 м от подошвы (фактическое положение на глубине z = 6,75 м).

На глубине Hc=5,04 м от подошвы фундамента выполняется условие СП 22.13330.2011 п.5.6.41 ограничения глубины сжимаемой толщи основания (ГСТ): szp= 79,22 кПа» 0,5×szg = 41,00 кПа, поэтому послойное суммирование деформаций основания производим в пределах от подошвы фундамента до ГСТ. Осадку основания определяем по формуле:

Условие S = 3,01 см < Su = 15,0 см выполняется (значение Su = 15,0 см принято по таблице прил. Д СП 22.13330.2011). Рис.5 Расчетная схема распределения напряжений в основании фундамента на естественном основании по оси А-4 5. Расчет и проектирование варианта фундамента на искусственном Подземных конструкций.

Для железобетонных фундаментов на естественном основании серии 1.412-2/77, принятых на основе технико-экономического сравнения вариантов, и технологического приямка установим наличие и степень агрессивного воздействия подземных вод по данным химического анализа, для соответственных грунтовых условий. Для фундаментов и приямка предусматриваем бетон с маркой по водопроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-76, арматуру класса А-III. Фундаменты каркаса и приямок расположены ниже УПВ лишь частично, однако за счет возможных изменений УПВ и капиллярного подъема до 1,2 м над УПВ все поверхности фундамента и технологического приямка могут эксплуатироваться под водой, либо в зоне периодического смачивания. Степень агрессивного воздействия вода на подземные конструкции оцениваем в соответствии с табл. 5, 6, 7 СНиП 2.03.11-85. Коэффициент фильтрации супеси, в котором расположены подземные конструкции, равен: Kf = 1,8×10-5 см/с × 86,4×103 с/сут = 1,555 см/сут < 0,1 м / сут, поэтому к показателям агрессивности, приведенным в табл.5, 6, 7 СНиП 2.02.11-85, необходимо вводить поправки в соответствии с примечаниями к указанным таблицам. Определяем суммарное содержание хлоридов в пересчете на ионы Cl –, мг/л, в соответствии с прим.2 к табл. 7 СНиП 2.03.11-85: 280 + 110 × 0,25 = 307,5 мг/л. Дальнейшую оценку ведем в табличной форме (табл. 12). Список литературы. 1. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений/ Москва,2011. 2. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты / Москва,2011. 3. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии/ Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 4. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика/ Госстрой СССР. М.:Стройиздат, 1983. 5. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии/ Госстрой СССР. М.:ЦИТП Госстроя СССР, 2011. 6. Л.Н.Аверьянова, В.В. Павлов, Б.Г. Алексеев, Д.Е. Лесин. Расчет и проектирование оснований и фундаментов промшленных зданий.УГТУ-УПИ, 2000 7. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В. Механика грунтов, основания и фундаменты. 3-е изд., испр. М.: Высш.Шк.,2004 8. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. М.: Изд-во станандартов, 1995

Содержание 1. Исходные данные……………………………………………………………………………...…….3 2. Определение нагрузок, действующих на фундамент………………………………………….....6 3. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства.7 4.Расчет и проектирование варианта фундамента на естественном основании………….......…..11 5.Расчет и проектирование варианта фундамента на искусственном основании…………....…..16 6.Расчет и проектирование свайного фундамента……………………………………….......…….20 7.Определение степени агрессивного воздействия подземных вод и разработка рекомендаций по антикоррозийной защите подземных вод. …………………………………………….....……..32 8.Библиографический список………………………………………………………….…......………39

Исходные данные.

Рассчитываем и проектируем основание и фундаменты одноэтажного однопролетного промышленного здания. Габаритные параметры и характеристика условий строительства приводятся в таблице 1.

Параметры здания. Таблица 1.

Габаритные схемы поперечного разреза и плана здания показаны на рис.1. Металлические колонны основного каркаса имеют шарнирное сопряжение со стальными фермами, шаг колонн каркаса 12 м. Шаг стальных стоек торцевого фахверка 6 м. Инженерно-геологические условия площадки строительства установлены бурением 4 скважин на глубину 20 м (таблица 2). Подземные воды во всех скважинах распложены на глубине dw = 0,8 м. от отметки природного рельефа NL. Исходные показатели физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 3.

Инженерно-геологические условия площадки. Таблица 2.

Исходные показатели физико-механических свойств грунтов.

Таблица 3.

Данные химического анализа подземных вод по агрессивности представлены в таблице 4. Химический анализ воды. Таблица 4.

Определение нагрузок действующих на фундаменты.

Расчет нормативных значений усилий на уровне обреза фундаментов от нагрузок, воспринимаемых рамой каркаса: постоянной, снеговой и крановой выполнен на ЭВМ. Наиболее нагруженным является фундамент по оси А, нормативные значения усилий для этих фундаментов приведены в таблице 5. Таблица 5.

Значения расчетных усилий на уровне обреза фундаментов по оси А.

Наиболее неблагоприятным является сочетание из постоянной (1) и всех кратковременных 0,9[(2) + (3) + (4)] нагрузок для N и M, и постоянной (1) и временной ветровой (4) нагрузки для Q Для расчетов по деформациям (γf = 1) NII col = Nn × γf = 1371,06 × 1 = 1371,06 кН MII col = Mn × γf = 603,7 × 1 = 603,7 кН×м QII col = Qn × γf = 69,1 × 1 = 69,1 кН Для расчетов по несущей способности (γf = 1,2) NI col = Nn × γf =1371,06 × 1,2 = 1645,27 кН MI col = Mn × γf = 603,7 × 1,2 = 724,44 кН×м QI col = Qn × γf = 69,1 × 1,2 = 82,92 кН

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.221.240.14 (0.022 с.) |

= 0,8×0,28

= 0,8×0,28  = 1,16 м.

= 1,16 м.

=160,53 кПа;

=160,53 кПа; = 72,82 кПа;

= 72,82 кПа; проверять не требуется.

проверять не требуется. .

. . Принимаем элементарную толщину слоя грунта zi=0,2b=0,2*4,2=0,84 м.

. Принимаем элементарную толщину слоя грунта zi=0,2b=0,2*4,2=0,84 м.