Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Политэкономия - Экономическая теория - Скачать бесплатноСодержание книги Поиск на нашем сайте

Экономика как наука

Макроэкономика

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к: навигация, поиск Макроэконо́мика (от др.-греч. μακρός — длинный, большой, οἶκος — дом и Nόμος — закон) — наука, изучающая функционирование экономики в целом, экономической системы как единого целого, работу экономических агентов и рынков; совокупность экономических явлений. Впервые термин был употреблён Рагнаром Фришем 14 августа 1934 года[1]. Основателем современной макроэкономической теории считается Джон Мейнард Кейнс, после того, как в 1936 году он выпустил свою книгу «Общая теория занятости, процента и денег» (англ. The General Theory of Employment, Interest, and Money).[1]

Де-факто основатель макроэкономической теории, Джон Мейнард Кейнс

Австрийская школа

Ойген фон Бём-Баверк Основная статья: Австрийская школа Представители австрийской экономической школы, зародившейся в конце XIX века, подчеркивают роль самоорганизующей силы рыночного ценового механизма. Основой данного подхода является утверждение, что сложность человеческого поведения и постоянное изменение характера рынков делает математическое моделирование в экономике исключительно сложным (если вообще возможным). При изучении макроэкономических проблем, включая изучение природы денежного цикла, австрийцы делают акцент на гетерогенность и временну́ю структуру капитала. Основными представителями австрийcкой школы считаются Карл Менгер, Ойген фон Бём-Баверк, Людвиг фон Мизес. В число известных экономистов XX века, относимых к австрийской школе, также входят Генри Хэзлитт, Мюррей Ротбард и нобелевский лауреат Фридрих фон Хайек.[8][9] Классическая школа

Основная статья: Классическая политическая экономия

…Великая депрессия пошатнула веру в классическую, «автоматическую» экономику Сторонников «автоматизированной экономики» считают приверженцами классической или неоклассической [10] макроэкономической мысли. Данная школа была основана ещё в семнадцатом веке[11]. В конце XVIII века начинается некий второй этап развития классической экономической теории. Данный период ознаменован значительным влиянием Адама Смита и его «принципа невидимой руки»[11]. Появляются гипотезы о вечной стабильности экономики, зарождается теория «laissez-faire», которая гласит, что на всех рынках действует совершенная конкуренция, все цены регулярно изменяются в зависимости от состояний спроса и предложения, рынок способен самостоятельно прийти в равновесие[12]. В девятнадцатом веке приходят такие экономисты как Давид Рикардо и Томас Мальтус[11]. Именно в этот период было сформулировано предположение о том, что в макроэкономике не может быть дисбаланса совокупных спроса и предложения, поскольку последнее «само порождает совокупный спрос». Данное утверждение было сделано выдающимся французским экономистом Жаном Батистом Сэем и было названо Законом Сэя[13]. Для сторонников классической модели основной проблемой в экономике является ограниченность ресурсов, для них не существует разницы между краткосрочным и долгосрочным экономическими периодами. Данная модель фактически перестала работать к началу XX века, когда во времена Второй мировой войны и Великой депрессии 1930-х годов, мировая экономика была не в состоянии оправиться самостоятельно. Основными представителями классической макроэкономической мысли также являются Альфред Маршалл, Артур Пигу, и другие[1] «Кейнсианская революция» и зарождение современной макроэкономики

Бен Бернанке — один из ключевых представителей Кейнсианской школы

Грегори Мэнкью Основная статья: Кейнсианство Кейнсианская экономическая школа была основана британским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом в 1936 году, когда он опубликовал свою книгу «Общая теория занятости, процента и денег»[14]. К этому времени Великая Депрессия пошатнула веру в классическую, «автоматическую» экономику. Кейнс, исходя из своих исследований, опыта Первая мировая война и Великой Депрессии 1929—1933 годов, пришёл к заключениям, практически полностью опровергавшим идеи классицизма. Во-первых он показал, что на рынке не может оперировать только совершенная конкуренция[15]. Во-вторых, Кейнс предположил, что в краткосрочном периоде цены могут «залипать», то есть не меняться в течение небольшого промежутка времени[15]. Для представителя кейнсианской мысли экономика может быть нестабильной: Кейнс был уверен, что в определенных ситуациях рынок не в состоянии поддержать себя сам; иногда государство должно вмешиваться в экономику, чтобы устранить «неполадки»[16]. Таким образом, Кейнс был сторонником смешанной экономической системы.

Вскоре появилось большое количество последователей экономической теории Кейнса. Зарождаются так называемые неокейнсианство и «новое кейнсианство» во второй половине двадцатого века, цель которых — «вписать кейнсианство в стандарты современного экономического анализа»[17] и найти связь с более ранними, неоклассическими идеями[18]. Популярность кейнсианской макроэкономической школы значительно возросла во время мирового финансового кризиса, начавшегося в 2007 году[19]. Основными сторонниками данной школы можно назвать также Уильяма Филипса, Бена Бернанке, Джеймса Тобина и Грегори Мэнкью[20]. Вторая половина XX века Монетаризм Основная статья: Монетаризм Монетаризм зарождается в шестидесятые годы двадцатого века[21]. Данная школа основывается на том, что предложение денег в экономике является главным критерием её развития. Монетаристы считают, что согласно монетарному правилу, экономика всегда стабильна и функционирует на полном уровне занятости ресурсов, если предложение денег меняется с постоянной скоростью[22]. Также, для приверженцев монетаристской школы долгосрочный период в экономике играет большую роль, чем краткосрочный. Знаменитое уравнение количественной теории денег (MV = PY) была сформулирована Ирвингом Фишером, что стало одной из важных составляющих монетаристской школы. Монетаристы часто спорят с «кейнсианцами» по поводу эффективности проведения монетарной и фискальных политик. Последние верят в то, что спрос на деньги крайне чувствителен к равновесной ставке процента, из-за чего увеличение предложения денег не сильно помогает увеличить объём совокупного выпуска; представители кейнсианской мысли полагают, что фискальная политика намного эффективней монетарной. Монетаристы же, наоборот, верят в эффективность монетарной политики и сомневаются в эффективности фискальной политики, считая, что, наоборот, денежный спрос крайне нечувствителен к ставке процента. Для проведения фискальной политики нередко требуется увеличить размеры государственных закупок товаров и услуг. Для этого государству нужны средства: возрастает спрос на заемные средства, что ведет к росту ставки процента. Монетаристы полагают, что последнее приведет к резкому снижению частных инвестиций в экономику, что, в свою очередь, значительно замедлит увеличение совокупного предложения. Подобный эффект называется эффектом вытеснения частных инвестиций (англ. Crowding-out Effect). Таким образом, для монетаристов фискальная политика неэффективна[23]. Монетаристами считаются такие известные экономисты как Милтон Фридман и Эдмунд Фелпс[22]

Экономика предложения

Роберт Манделл

Одна из самых известных моделей среди «саплай-сайдеров»: «Кривая Лаффера» Данная идея, по официальным данным, была выдвинута во второй половине 1970-х годов[28]. Впервые подобный термин прозвучал из уст Герберта Штейна, бывшего советника президента США Ричарда Никсона в 1976 году[29]. Значительный вклад в развитие теории экономики предложения (eng. Supply-side economics) внесли такие экономисты как Артур Лаффер и Роберт Манделл. Приверженцев данной школы иногда называют «саплай-сайдерами» (eng. «Supply-siders»)[30]. По мнению представителей этой школы, необходимо создать все условия населению для эффективного производства товаров и услуг. Таким образом, стимулирование предложений рабочей силы и капитала было важным критерием развития экономики[31]. Как правило, «саплай-сайдеры» активно поддерживают снижение налогов государством, поскольку, в большинстве случаях, фирмы рассматривают налоги как дополнительные издержки на каждую дополнительную единицу продукции, и увеличение налогов может привести к сокращению совокупного предложения, что, в свою очередь, может привести к таким последствиям, как стагфляция и инфляция издержек[31]. Анализ Макроэкономика является социальной наукой. Поэтому экономические явления не поддаются точным предсказаниям; за макроэкономическими агентами можно лишь наблюдать и делать прогнозы на этих наблюдениях. Экономическая модель является упрощенной формой для изучения экономики в целом. Многие экономические модели имеют серьёзные недостатки и не учитывают многие важные факторы[35]. Анализируется экономика с помощью графиков, таблиц, схем, математических функций[36]. При этом, изучению подлежат макроэкономические переменные, которые могут быть или экзогенными, то есть происходящими вне экономической модели, или эндогенными, которые формируются внутри самой модели[36]. Все макроэкономические параметры могут рассматриваться как за определенный период времени, так и быть характеризованы на определенный момент. Таким образом, все переменные в макроэкономике делятся на две группы:

Анализ макроэкономических показателей делится на две группы: позитивный анализ и нормативный. Первый определяет и объясняет поведение экономики, является базой для экономических прогнозов на будущее. Нормативный анализ показывает, что нужно делать и какие экономические преобразования должны быть исполнены. Как правило, нормативный анализ является политическим подходом к исследованию экономики в целом. Макроэкономические исследования проходят в режиме «ceteris paribus» («при прочих равных условиях»), то есть при рассмотрении одной переменной другие в данный момент не меняются[35]. Составляющие экономики

Четырёхсекторная модель экономики Любая экономика состоит из рынков и экономических агентов. В теории выделяют четыре макроэкономических агента и три рынка. Все составляющие части экономики соединены между собой кругооборотом расходов, доходов и реальных ценностей [38]. Макроэкономические рынки Рынок факторов производства Экономическими ресурсами (или факторами производства) принято считать[20] землю, рабочую силу (рынок труда), физический и финансовый капитал. Некоторые экономисты также добавляют в этот список человеческий капитал: способности, таланты людей, позволяющие увеличить производительность[20]. Рынок товаров и услуг Именно на данном рынке происходит формирование совокупных спроса и предложения. При этом, спрос на товары предъявляют все макроэкономические агенты, в то время как предложение создают фирмы, основные производители товаров и услуг. Поскольку на этом рынке ведется обмен реальными ценностями, его также называют реальным рынком [20]. Финансовый рынок Основная статья: Финансовый рынок Финансовый рынок состоит из[39]:

Макроэкономические агенты В макроэкономике рассматриваются четыре экономических агента[40]:

Домохозяйства и фирмы образуют частный сектор экономики.

Частный сектор с государством образуют закрытую экономику.

Все четыре макроэкономических агента образуют открытую экономику. Система национальных счетов Основная статья: Система национальных счетов Совокупность основных параметров макроэкономики образует кругооборот продуктов, доходов и расходов. Модель кругооборота является основой для так называемой системы национальных счетов (сокр. СНС), разработанной в конце 1920-х годов американскими учеными, такими как Саймон Кузнец[42]. Основными параметрами СНС являются: валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный доход (ВНД), чистый внутренний продукт (ЧВП), чистый национальный доход (ЧНД), валовой национальный располагаемый доход, валовое национальное сбережение[41]. Наиболее известными показателями СНС являются ВВП и национальный доход.

Чистые внутренний продукт и национальный доход вычисляются аналогично ВВП и ВНД, но не включают в себя стоимость потребленного основного капитала (то есть амортизацию)[45][46]. Показатели системы национальных счетов используются не только для вычисления совокупных дохода и выпуска в стране, но и для приблизительного измерения уровня благосостояния населения, то есть уровня обеспеченности страны жизненно необходимыми средствами: материальными, социальными, культурными, духовными, экологическими и другими благами. Для этого используются такие параметры, как объём ВВП на душу населения, уровень национального дохода на душу населения, индекс потребительских цен. Данные «среднедушевые» показатели имеют немалое количество недостатков и не учитывают многие важные критерии, в первую очередь, распределение доходов на душу населения[47]. Фискальная политика Основная статья: Фискальная политика Фискальная политика — стабилизационная политика государства с целью смягчить экономические циклы с помощью изменений параметров совокупных издержек. Основными инструментами данной политики являются чистые налоги и государственные закупки товаров и услуг. Если в стране рецессия, то правительство может либо увеличить закупки, либо уменьшить налоги, с целью увеличить совокупный выпуск. Если же подъем или перегрев экономики, то, наоборот, снизить закупки или увеличить налоги[55]. Одна из многих положительных черт фискальной политики заключается в том, что данную политику относительно проще проводить государством, чем монетарную, поскольку правительство не принимает специальных, отдельных решений для исполнения фискальной политики[56]. К тому же, представители кейнсианской школы предположили, что при проведении монетарной политики легче управлять процентной ставкой, но инвестиции от этого особо не изменяются[23]. Фискальная политика имеет и свои недостатки. Государство, как и любой другой макроэкономический агент может нести убытки, то есть иметь дефицит государственного бюджета. Большой запас избыточных средств также вреден для государства. Неграмотное проведение фискальной политики может обернуться серьезным дисбалансом в государственном бюджете [23]. Основной проблемой фискальной политики экономисты называют эффект Crowding-out (эффект вытеснения), когда при росте государственных расходов, из-за определенной реакции на рынке заемных средств, снижается объём инвестиций в страну, что замедляет темпы развития страны[56]. Монетарная политика Основная статья: Денежно-кредитная политика Монетарная политика — стабилизационная политика государства с целью смягчить экономические циклы с помощью изменения Центральным банком предложения денег. Чтобы изменять предложение денег в обращении, Центральный Банк может изменять норму обязательных резервов для коммерческих банков, оперировать на открытом рынке, то есть продавать или покупать государственные облигации у населения, или же напечатать деньги[57][58]. Преимущество монетарной политики состоит в том, что банковская система реагирует быстрее на монетарную политику, нежели на фискальную[59]. Стимулирующая монетарная политика также выгодна не только населению, но и коммерческим банкам, поскольку при увеличении денежной массы банки могут выдавать больше кредитов[59]. Как недостаток монетарной политики можно выделить то, что изменение предложение денег зависит не только от Центрального Банка, но и от рациональности коммерческих банков и поведения домохозяйств, что нередко делает монетарную политику более длительной по исполнению, чем фискальная[60]. Микроэкономика Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к: навигация, поиск Микроэконо́мика (др.-греч. μικρός — маленький; οἶκος — дом; νόμος — закон) — наука, изучающая функционирование экономических агентов в ходе их производственной, распределительной, потребительской и обменной деятельности. Микроэкономика занимается исследованием следующих основных направлений:

Спрос и предложение Кривая спроса

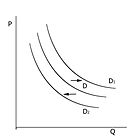

Функция спроса — функция, определяющая спрос в зависимости от влияющих на него факторов. Факторы, влияющие на спрос (неценовые) Под влиянием неценовых факторов происходит изменение спроса. Перемещение кривой D в положение D1, при увеличении спроса, при уменьшении — в D2. Кривая предложения Функция предложения — определяет предложение в зависимости от влияющих на него факторов. Факторы, влияющие на предложение (неценовые) Под влиянием неценовых факторов изменяется предложение (-> S1 при увеличении предложения, в -> S2 при уменьшении предложения). Равновесная цена

Равновесная цена — это цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия конкурентных сил. Паутинообразная модель Паутинообразная модель — простейшая динамическая модель, показывающая затухающие колебания, в результате которых формируется равновесие. Она отражает формирование равновесия в отрасли с фиксированным циклом производства, когда производители, приняв решение на основании существовавших в предыдущих год цен, уже не могут изменить объём производства. Например в сельском хозяйстве, когда ориентируются на урожай предыдущего года, не учитывая стихийных бедствий. ЭКОНОМИКА — 1) хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых человеку благ, условий и средств существования с применением труда; ЭКОНОМИКА — 1). деятельность людей, связанная с производством жизненных благ, хозяйственная деятельность; 2). наука, изучающая законы развития хозяйственной деятельности. Термин "экономика" означает в буквальном переводе с греческого "домоводство, законы ведения домашнего хозяйства" ("ойкос" — домохозяйство, "номос" — закон). Позже значение этого термина было сильно расширено, и в наши дни под экономикой понимают управление хозяйством не только семьи, но и фирмы, отрасли, государства или группы государств, мира в целом. Общественную науку, которая изучает объективные законы хозяйственной деятельности, тоже в настоящее время называют "экономикой". Основные компоненты экономической деятельности. Экономика как сфера деятельности людей представляет собой связанное с затратами ресурсов производство потребительских благ — всего того, что увеличивает благосостояние, удовлетворяя различные потребности людей. Экономика- совокупность производственных отношений, хозяйственный базис общества. В большинстве стран представляет собой сложный хозяйственный комплекс, охватывающий все звенья и структуры общественного производства, распределения и обмена продуктов труда на всей территории. Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος — дом и νόμος — правило, закон, буквально «правила ведения хозяйства»)[1] — хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. Экономическая теория Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к: навигация, поиск Экономи́ческая тео́рия — дисциплина экономической науки, представляющая собой её теоретическое и философское основание. Состоит из множества школ и направлений. Экономическая теория развивается и пополняется новыми данными со временем, поэтому её развитием в исторической перспективе занимается такое направление как история экономических учений. Основная задача экономической теории — дать объяснение происходящих событий в экономической жизни с помощью моделей действительности, отразить в себе реальную экономику. Экономическая теория состоит из ряда разделов: методологии экономической науки, микроэкономики, макроэкономики, международной экономики, эконометрики, теории игр. В современной экономической теории можно выделить ряд научных школ и направлений: неокейнсианство, монетаризм, новую институциональную экономическую теорию, нейроэкономику, австрийскую школу, новую политическую экономию, экономика и право.

Функции и методы Методы экономической теории:

|

||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 207; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.86.241 (0.018 с.) |