Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве

За последние пять веков по Земле пронеслось около 15 тысяч войн, которые унесли почти 4 миллиарда жизней — это соответствует 2/3 нынешнего населения Земли. Смерть и разрушения всегда были и остаются спутниками войны. Печальная история Карфагена, стертого с лица земли, на протяжении веков неоднократно повторялась. В XX в. мир пережил две мировые войны, которые были беспрецедентны по человеческим потерям и нанесенному ущербу. Развитие технологий, изобретение и совершенствование новых видов вооружения привели к тому, что на Земле сегодня накоплен арсенал, которого хватило бы для полного уничтожения нескольких таких планет, как наша. На вооружение армий многих государств день за днем поступает новое оружие, изобретаемое в кабинетах ученых. Так, в ходе корейской войны начала 50-х гг. XX в. было применено 9 ранее неизвестных видов оружия, во Вьетнаме (1964—1975) — 25, в четырех арабо-израильских вооруженных конфликтах (60— 80-е гг. XX в.) — 30, а в войне в зоне Персидского залива (1991) — уже около 100. Наиболее смертоносное из всех изобретенных видов оружия — ядерное. Усилиями многих государств сегодня угроза глобальной ядерной войны существенно уменьшена. Уже со второй половины XIX в. начался процесс закрепления норм международного права, направленных на защиту людей, страдающих от бедствий, вызванных вооруженными конфликтами. Эти нормы провозглашены международными документами, составившими в совокупности основу современного международного гуманитарного права. После Второй мировой войны были приняты четыре основных документа международного гуманитарного права, существенно усилившие защиту жертв вооруженных конфликтов: • I Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 г.; В 1977 г. положения этих конвенций были расширены двумя дополнительными протоколами'.

Цель международного гуманитарного права состоит также в том, чтобы ограничить разрушительную силу вооруженных конфликтов, воздерживая воюющие стороны от бессмысленной жестокости, и не допустить превращения вооруженного конфликта в неприкрытое варварство. Помимо положений, обеспечивающих защиту определенных категорий лиц, в этом праве также закреплены основные ограничения, которые должны соблюдать воюющие стороны (схема 31).

Основные типы ограничений ведения военных действий в международном гуманитарном праве | ||||||

| Ограничение по лицам: гражданское население пользуется общей защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями | Ограничение по объектам: нападения должны быть строго ограничены военными объектами | Ограничение по средствам и методам ведения военных действий: запрещается использовать оружие или методы ведения военных действий, способные причинить излипшии вред | |||||

Схема 31

Схема 32

Ограничения по объектам нападения

Запрещается

|

|

Общая защита гражданского населения от опасностей, возникающих в связи с военными операциями, возможна только при условии, что воюющие стороны могут отличить гражданское население от тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях (комбатантов).

Согласно нормам международного гуманитарного права, конфликтующие стороны обязаны всегда проводить различие между гражданским населением и комбатантами и принимать все возможные меры предосторожности, чтобы щадить гражданское население. В то же время, если гражданскому населению создают условия защиты от насилия и нападений со стороны противника, то это предполагает, что оно не участвует в конфликте.

Во время Второй мировой войны нередки были случаи, когда гражданские лица становились жертвами репрессий. Такие факты зафиксированы, например, в ноте Молотова германскому правительству от 27 апреля 1942 г.: «...В деревнях Лотошинского района Московской области гитлеровцы замучили и повесили 153 человека, 13 семей заживо сожгли... Только за январь 1942 г. из Харькова поступили сведения о казни 370 заложников в качестве репрессий за действия партизан».

Современное международное гуманитарное право запрещает акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население.

Международным гуманитарным правом предусмотрены ограничения ведения военных действий.

Международным гуманитарным правом установлены также ограничения по средствам и методам ведения военных действий.

Главный принцип ведения военных действий гласит: право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не является неограниченным.

Прогресс в сфере создания новых средств ведения войны требует постоянного усовершенствования правовой базы их использования. Например, применение удушающих газов во время Первой мировой войны привело к осознанию особой опасности этого вида оружия и его запрещению в 1925 г.

Гражданская оборона

Во время военных действий мероприятия по защите и выживанию гражданского населения организует система гражданской обороны.

В качестве отличительного знака, обеспечивающего защиту объектам, персоналу, учреждениям, транспортным средствам гражданской обороны, используют синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне (рис. 16).

Рис. 16

Задачи гражданской обороны, предусмотренные международным гуманитарным правом:

• оповещение населения;

• эвакуация населения;

• предоставление и обустройство убежищ;

• осуществление мер по светомаскировке;

• спасательные работы;

• медицинское обслуживание, включая первую помощь и помощь религиозного характера;

• борьба с пожарами;

• обнаружение и обозначение опасных районов;

• обеззараживание и другие подобные методы защиты;

• предоставление крова и продуктов питания в чрезвычайных ситуациях;

• срочная помощь по восстановлению и поддержанию порядка в районах бедствия;

• срочное восстановление необходимых коммунальных служб;

• срочное захоронение трупов;

• помощь в сохранении объектов, существенно необходимых для выживания;

• планирование и организация осуществления этих мер.

|

|

Культурные ценности

Под культурными ценностями понимают имущественные ценности религиозного или светского характера, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение. Это памятники архитектуры, произведения искусства, рукописи, книги, научные коллекции, а также здания, предназначенные для хранения культурных ценностей: музеи, крупные библиотеки, архивные хранилища и центры, содержащие значительное количество объектов недвижимости, представляющих собой культурную ценность.

Общая защита культурных ценностей предполагает, что государство еще в мирное время обязуется подготовить на своей территории их охрану от возможных последствий вооруженного конфликта: построить для них укрытия, подготовиться к возможному перемещению их в безопасное место, обозначенное специальным отличительным знаком — бело-голубым щитом (рис. 17).

Рис. 17

Этим же знаком пользуется персонал по защите культурных ценностей. Нападение на исторические памятники, использование их для прикрытия военных действий, грабеж, вандализм или присвоение культурных ценностей запрещены и должны пресекаться.

Существует также знак, обеспечивающий особую защиту культурных ценностей: бело-голубой щит, три знака, расположенные треугольником, один знак внизу (рис. 18).

Рис. 17

Под особую защиту может быть взято ограниченное число центров сосредоточения культурных ценностей и укрытий, предназначенных для их сохранения. Таким знаком обозначают также транспортные средства для перевозки культурных ценностей. Культурные ценности, находящиеся под особой защитой, должны располагаться на достаточном расстоянии от крупного промышленного или любого важного военного объекта, такого как, например, аэродром, радиостанция, важный порт или станция железной дороги. Особая защита предоставляется объекту путем внесения его в Международный реестр культурных ценностей, который ведет ЮНЕСКО.

Белый флаг

Использование белого флага — одна из старейших воинских традиций (рис. 20).

Рис. 20

Белый флаг не обязательно означает прекращение огня или сдачу в плен. Он также может свидетельствовать о намерении вступить в переговоры с противной стороной с целью: • эвакуировать раненых или потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых действий; • обеспечить безопасность желающих сдаться в плен; • обеспечить безопасность определенных объектов (школ, госпиталей и т. д.); • оказать помощь гражданским лицам в зоне боевых действий.

|

|

Парламентеры с белым флагом должны пользоваться уважением. Они, в свою очередь, не могут использовать преимуществ своего положения для разведывательных целей или получения военного превосходства.

Нейтральная зона

В качестве экстренной меры стороны, находящиеся в конфликте, могут создавать в районах осуществления боевых действий нейтральные зоны, предназначенные для защиты следующих лиц:

• раненых и больных;

• медицинского персонала для ухода за ними;

• не принимающих участия в военных действиях гражданских лиц, которые, находясь в нейтральных зонах, не выполняют работ военного характера.

В качестве обозначения такой зоны используют знак: белый квадрат с красной полосой по диагонали (рис. 21).

Рис. 21

Воюющая сторона несет ответственность за правильное использование отличительного знака. Он должен быть настолько большим и хорошо видимым, насколько это позволяет конкретная тактическая обстановка (например, ночная подсветка, видимость в инфракрасных лучах). Любое использование эмблемы для целей, не предусмотренных международными договорами, запрещено и подлежит преследованию по закону. Создание нейтральной зоны часто сопровождается ее демилитаризацией (запрещением сохранять на ней старые и возводить новые укрепления, держать войска, создавать военно-промышленные объекты).

Задание 50

Задание 51

Задание 52

Внимательно прочтите приведенные здесь статьи 355 и 356 Уголовного кодекса РФ и ответьте, почему законодательные органы Российской Федерации сочли необходимым включить в него эти статьи, связанные с международным гуманитарным правом.

Статья 355. Разработка, производство накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения войны

1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

2. Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Задание 53

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве

За последние пять веков по Земле пронеслось около 15 тысяч войн, которые унесли почти 4 миллиарда жизней — это соответствует 2/3 нынешнего населения Земли. Смерть и разрушения всегда были и остаются спутниками войны. Печальная история Карфагена, стертого с лица земли, на протяжении веков неоднократно повторялась.

|

|

В XX в. мир пережил две мировые войны, которые были беспрецедентны по человеческим потерям и нанесенному ущербу. Развитие технологий, изобретение и совершенствование новых видов вооружения привели к тому, что на Земле сегодня накоплен арсенал, которого хватило бы для полного уничтожения нескольких таких планет, как наша. На вооружение армий многих государств день за днем поступает новое оружие, изобретаемое в кабинетах ученых. Так, в ходе корейской войны начала 50-х гг. XX в. было применено 9 ранее неизвестных видов оружия, во Вьетнаме (1964—1975) — 25, в четырех арабо-израильских вооруженных конфликтах (60— 80-е гг. XX в.) — 30, а в войне в зоне Персидского залива (1991) — уже около 100.

Наиболее смертоносное из всех изобретенных видов оружия — ядерное. Усилиями многих государств сегодня угроза глобальной ядерной войны существенно уменьшена.

Уже со второй половины XIX в. начался процесс закрепления норм международного права, направленных на защиту людей, страдающих от бедствий, вызванных вооруженными конфликтами. Эти нормы провозглашены международными документами, составившими в совокупности основу современного международного гуманитарного права.

После Второй мировой войны были приняты четыре основных документа международного гуманитарного права, существенно усилившие защиту жертв вооруженных конфликтов:

• I Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 г.;

• II Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г.;

• III Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.;

• IV Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г.

В 1977 г. положения этих конвенций были расширены двумя дополнительными протоколами'.

• Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г.;

• Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II) от 8 июня 1977 г.

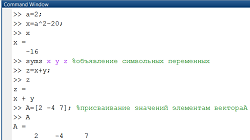

Цель международного гуманитарного права состоит также в том, чтобы ограничить разрушительную силу вооруженных конфликтов, воздерживая воюющие стороны от бессмысленной жестокости, и не допустить превращения вооруженного конфликта в неприкрытое варварство. Помимо положений, обеспечивающих защиту определенных категорий лиц, в этом праве также закреплены основные ограничения, которые должны соблюдать воюющие стороны (схема 31).