Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Авторская антикризисная программа

Авторская шкала суицидного риска

Суицидный риск оценивается путем сложения баллов. Низким считается суицидный риск до 10 баллов, средним – от 10 до 15, высоким – более 15 баллов. С утопающим надобна сугубая осторожность, дабы и его спасти, и самому не утонуть. Бальтасар Грасиан Вопреки расхожему представлению, инстинкты у человека не слабые от рождения, а подавленные социальными запретами на людоедство, братоубийство, кровосмешение, гомосексуализм и промискуитет. У человека есть потребность в принадлежности и любви, а также потребность в уважении: в достижении успеха, одобрения, признания. Эти коллективные потребности сильнее индивидуальных инстинктов и способствуют развитию человечества. Естественный отбор использует безбрачие, бесплодие и суицид для грубой выбраковки вредных для рода генов. Это понимали спартанцы и Ницше: «Падающего подтолкни». Природа облегчает страдания обреченного эндорфином, который вырабатывается и у сострадающего. В выигрыше и суицидент, и кризисный терапевт. К тому же отнять у Смерти ее добычу азартно и благородно. Так «спасают» суицидентов созависимые терапевты. Лучший способ приободриться – подбодрить кого-нибудь другого. Марк Твен Помощь в трауре Я прошу скорбящего ответить на следующие вопросы. 1. Об умершем и взаимоотношениях с ним. Какие у вас были отношения с ним? Как он выражал свои чувства по отношению к вам? Как вы узнавали о его любви? Как вы проявляли любовь по отношению к нему? Что вы делали для него? На что готовы были ради него? Какими были его манеры? Может быть, вы можете вспомнить что-то смешное? Какими были его привычки? Может быть, что-то в его привычках раздражало вас? Какими были его недостатки? Расскажите о самых неприятных моментах в ваших взаимоотношениях. 2. О его умирании и смерти. Расскажите, как он умирал. Когда в последний раз вы видели его? Говорил ли он вам что-нибудь перед смертью? Говорили ли вы ему что-то перед смертью? Что вы хотели ему сказать и не сказали? Как бы он отреагировал на ваши слова? Удалось ли вам проститься с ним? Какой была ваша первая реакция на его смерть? Что вы делали, когда узнали о смерти? Как отреагировали ваши близкие, знакомые? Что в их реакциях поддерживало вас? Какие действия окружающих были для вас неприятны? За какие ваши действия вам теперь стыдно? Что бы вы сейчас, по прошествии времени, могли бы сказать умершему, чего не успели сказать при жизни? Расскажите о том, как его хоронили. Что люди говорили о нем на поминках? Какие их действия были для вас приятны? Какие нет? Хотелось ли вам защитить покойного от неприятных действий окружающих? Сделали ли вы это? Как вы сейчас можете это изменить?

3. О смысле жизни умершего. Какие жизненные принципы пытался донести до окружающих умерший? Как это выражалось в отношениях с окружающими? Как проявлял по отношению к окружающим свою заботу, сочувствие? В чем выражалась его посильная помощь? Чему он научил окружающих в результате своей жизни? Какие бы выводы он сделал в конце своей жизни? Если бы он был жив, что бы сказал вам в вашей ситуации? Чем бы он мог помочь? Что посоветовал? Как его жизненные принципы и установки могут отражаться сейчас в вашей жизни? На какие приоритеты он посоветовал бы делать упор, а какие переместить в разряд второстепенных? 4. О смысле жизни и смерти. Изменилось ли ваше отношение к жизни после смерти близкого? Что вы поняли о жизни, о себе, об окружающих, чего не понимали раньше? Как это может изменить вашу жизнь? Чего бы вы не поняли, если бы ваш близкий не умер? Чему ваш близкий научил вас? Как это отразилось на ваших ценностях, приоритетах? Как это отразилось на ваших взаимоотношениях с окружающими? Что бы мог посоветовать вам ваш близкий сейчас? Какие его слова могли бы стать утешением для вас? 5. О жизни после утраты. Приходили ли вы к нему на могилу? Сколько раз? Убрали ли вы в его комнате? Что произошло с его личными вещами? Что вы сохранили? Были ли у него особенно любимые вещи? Что вы с ними сделали? Пользуетесь ли вы его вещами? Бывали ли дни, когда вы чувствовали себя лучше? С чем это было связано? Что вы предпринимали для того, чтобы улучшить свое состояние? Как вам помогали ваши близкие? Чего бы вам хотелось от них? Как вы сообщаете близким о том, что вы нуждаетесь в их поддержке? Что бы вы могли еще предпринять для улучшения своего самочувствия? Что бы в подобной ситуации вы могли посоветовать своему другу? Что бы мог посоветовать вам ваш умерший близкий?

6. О чувстве предательства. Как бы умерший оценил нынешнюю жизнь горюющего? Была ли смыслом жизни умершего такая неполноценная жизнь его близких? Хотел бы он для горюющего такой жизни? Хотел бы он оставлять после себя разруху в жизни своих любимых? Не являются ли все эти запреты на жизнь предательством умершего, обесцениванием его жизни? Проработка чувства вины наиболее полно происходит при написании писем покойному, а также при написании ответных писем «с его стороны». Можно использовать метод пустого стула, на который скорбящий мысленно усаживает усопшего и рассказывает ему все, что мучает, волнует, тревожит. В заключение он спрашивает, чего ждет покойный от него, какой бы хотел видеть его жизнь, просит у него прощения и прощается.

Авторская программа кризисной терапии включает кризисную поддержку, кризисное вмешательство и тренинг навыков адаптации. Кризисная поддержка является основным подходом кризисной терапии на ее первом этапе. Терапевтическими мишенями данного этапа служат: отчаяние, тревога, обида и беспомощность. Кризисная поддержка включает ряд приемов, которые на практике могут частично перекрываться. Установление терапевтического контакта требует, чтобы пациент был выслушан терпеливо и сочувственно, без сомнения и критики. Пациенту нужна уверенность, что я компетентен в общих вопросах терапии, разобрался в особенностях его кризиса и готов применить адекватные виды помощи. В результате пациент воспринимает меня как понимающего, чуткого и заслуживающего доверия, благодаря чему у него ликвидируются чувства эмоциональной изоляции и безнадежности. Раскрытие суицидоопасных переживаний происходит в условиях безусловного принятия пациента, что повышает его собственное самопринятие, сниженное в результате психологического кризиса. Сочувственное выслушивание облегчает отреагирование пациентом подавляемых негативных эмоций, что уменьшает аффективную напряженность. Не имеющий прямого отношения к кризисной ситуации материал я игнорирую с помощью избирательного выслушивания. Кризисной ориентации терапии и уменьшению тревоги способствует прояснение для пациента связи симптомов кризиса с вызывающим событием. Наличие и выраженность суицидных тенденций я определяю с помощью прямых вопросов, что облегчается готовностью кризисных пациентов обсуждать подобные вопросы в качестве своей основной проблемы. Мобилизация личностной защиты производится путем актуализации антисуицидных факторов (родительские чувства, представление о неиспользованных жизненных возможностях, страх смерти и осуждения и т. п.), а также прошлых достижений в значимых для пациента областях. Рассматриваются способы адаптации, успешно применявшиеся пациентом в прошлом, а также возможность использовать внешние источники психологической и практической поддержки. Это повышает самоуважение пациента и уверенность его в своих возможностях по разрешению кризиса. Проявления личностной несостоятельности пациента в кризисной ситуации (роль больного, иждивенческие установки, шантажное поведение) я игнорирую и тем более не критикую, чтобы не снижать самооценку пациента и не усиливать тем самым суицидоопасные переживания. Во избежание нарушения терапевтического контакта я также игнорирую, а не интерпретирую психологическое сопротивление пациента лечению.

Заключение терапевтического договора предусматривает локализацию кризисной проблемы, формулирование ее в понятных пациенту терминах, соглашение с ним о кризисной ориентации терапии и сроках лечения, разделение ответственности за результат совместной работы с признанием за пациентом способности самостоятельно контролировать свои суицидные тенденции и отвечать за принятие решений и их выполнение. Оговаривается также мое посредничество в контактах с другими людьми: близкими, друзьями, должностными лицами. Кризисный пациент испытывает чувство цейтнота, он жаждет немедленного решения проблемы. Чтобы снизить напряжение пациента, можно поддаться искушению быстрее перейти к планированию действий. Однако в этом случае может быть упущен важный материал, поэтому вначале я максимально полно исследую сложившуюся ситуацию. При этом «вывожу за скобки» хронические, исторически сложившиеся проблемы. Работу с кризисной ситуацией я планирую в соответствии с терапевтической установкой пациента: а) конструктивная – с ожиданием помощи в самостоятельном разрешении конфликта; б) симптоматическая – с мотивацией лишь к ликвидации симптомов; в) манипулятивная – с попыткой использовать влияние психотерапевта для улучшения отношений к себе участников конфликта и других выгод; г) демобилизующая – с отказом от психотерапии, пассивной позицией пациента. Задачи кризисной поддержки можно считать выполненными, когда купируются аффективные расстройства, что значительно снижает актуальность суицидоопасных тенденций и позволяет перейти к когнитивной перестройке, осуществляемой на втором этапе кризисной терапии – этапе кризисного вмешательства. Период выхода из острого кризиса является оптимальным для когнитивной перестройки потому, что в это время суицидный риск сведен к минимуму, готовность к внутренним изменениям еще достаточно высока и, кроме того, сохраняется характерная для кризисного состояния пластичность личностных структур, необходимая для подобной перестройки. Кризисное вмешательство является основной стратегией кризисной терапии на ее втором этапе, имеющей своей целью реконструкцию нарушенной микросоциальной сферы пациента. В отличие от принятия помощи практического характера, кризисное вмешательство требует от кризисного индивида: достаточно высокого уровня критичности и рефлексии, обеспечивающего ему возможность исследовать кризисную ситуацию совместно с психотерапевтом в свете собственного участия в развитии кризиса; достаточно выраженной мотивации к возвращению на докризисный уровень функционирования, а при необходимости и к улучшению адаптации; сохранности личностных ресурсов, необходимых для рассмотрения рекомендаций психотерапевта, принятия и выполнения собственных решений.

Терапевтические мишени данного этапа: представление о целесообразности суицида; независимость в принятии решений; бескомпромиссность; наивная доверчивость. В работе с ними я применяю следующие приемы. Рассмотрение неопробованных способов решения кризисной проблемы. Я ищу людей из ближайшего окружения пациента, с которыми он мог бы сформировать новые, необходимые ему высокозначимые отношения, облегчающие ему микросоциальную адаптацию. Попытки пациента вернуться к обсуждению симптомов преодолеваю с помощью фокусирования на намеченной задаче. При выраженном сопротивлении пациента вмешательству не боюсь пойти на конфронтацию позиций (не личностей!). Терапевтический контакт обычно сохраняется благодаря тому, что на этапе вмешательства для кризисного пациента важна не столько мягкость психотерапевта, сколько его усилия по оказанию действенной помощи в скорейшем разрешении психологического кризиса. Выявление неадаптивных установок, блокирующих оптимальные способы разрешения кризиса. В качестве неадаптивных установок чаще всего выступает неприятие даже на непродолжительное время одиночества, а также представление об отсутствии у себя возможностей, необходимых для создания и сохранения пары. Как правило, неадаптивные установки формируются в раннем детстве под влиянием неблагоприятных условий воспитания, глубоко усваиваются, что затрудняет для пациента осознание их неадаптивности и препятствует их психотерапевтической коррекции. Коррекция неадаптивных установок осуществляется прежде всего в отношении суицидогенной установки – представления о большей, чем собственная жизнь, значимости той или иной ценности. Попытки прямой девальвации ценности, конкурирующей для пациента с ценностью его жизни, могут привести к нарастанию аффективной напряженности и психологического сопротивления психотерапевтическому вмешательству. Снизить значение доминирующих ценностей лучше дается путем актуализации антисуицидных факторов. У пациентов с акцентуацией характера, приводящего в условиях межличностного конфликта к развитию суицидоопасных реакций, я вырабатываю мотивацию к перестройке коммуникативной сферы. Вместе с пациентом мы исследуем практические проблемы, возникшие в результате утраты высокозначимых отношений, и ищем способы решения проблем. Чтобы ликвидировать страх расставания, связанный в представлении кризисного индивида с одиночеством, я стараюсь повысить значимость взаимоотношений пациента с лицами из ближайшего окружения. Выявляю роль неуверенности в своей привлекательности и формирую терапевтическую установку на тренинг необходимых навыков общения.

Активизация терапевтической установки необходима для переключения усилий пациента с попыток разрешения кризисной ситуации не оправдавшими себя методами на повышение собственных возможностей по ее разрешению. Я поощряю успехи пациента в выполнении терапевтического плана и другие проявления зрелости, постепенно обеспечивая ему условия для проведения независимого от меня курса действий. Одновременно обращаю внимание пациента на недостаточную подготовку в достижении последующих целей, подготавливая переход к третьему этапу кризисной терапии – повышению уровня адаптации в кризисной группе. Групповые дискуссии я фокусирую на взаимоотношениях участников с важными людьми. Подкрепляю психологическую и практическую взаимопомощь членов группы, в том числе вне занятий, смягчаю проявления взаимного недовольства. Я занимаю в группе активную, а при усилении суицидного риска у участника – директивную позицию, обеспечивающую поддержку и руководство поведением пациентов. Кризисная группа открыта для новых участников в пределах 6–8 человек, она однородна по наличию кризисных проблем и суицидоопасных переживаний, разнообразна по возрасту и нозологическому составу. Время терапии ограничивается одним месяцем.

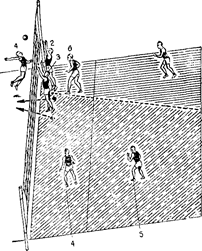

Кризисная группа Групповая терапия для пациентов с суицидальными тенденциями проводится в кризисных группах. Разработанная мною (Старшенбаум, 2005) групповая кризисная терапия (ГКТ) является высоко специфической формой кризисной терапии, которая удовлетворяет повышенную потребность кризисного индивида в психологической поддержке и практической помощи со стороны окружающих. В отличие от других форм групповой терапии, ГКТ направлена на разрешение актуальной ситуации, обладающей для пациента жизненной значимостью, что обусловливает краткосрочность, интенсивность и проблемную ориентацию ГКТ. В фокусе занятий кризисной группы находятся, как правило, высокозначимые для пациентов взаимоотношения в их реальной жизни, а не взаимодействия, происходящие между членами группы «здесь и сейчас». Групповая кризисная терапия имеет ряд преимуществ по сравнению с индивидуальной. Группа дает возможность пациенту преодолеть иждивенческие ожидания, центрированные на психотерапевте. Попытки повысить самопринятие и самооценку кризисного индивида с помощью индивидуальных бесед, как правило, оказываются малоэффективными, так как доводы психотерапевта нередко воспринимаются как обусловленные выполнением им своего профессионального долга. Высказывания же «товарищей по несчастью», эмоционально окрашенные и подкрепленные отношениями взаимопомощи, оказываются более действенными. Группа отражает неосознаваемые пациентом негативные особенности общения, не всегда проявляемые им в индивидуальном общении с психотерапевтом, обеспечивает конфронтацию неприемлемому поведению. Наконец, группа предоставляет пациенту возможность оказывать помощь другим участникам, переживая при этом чувства компетентности и нужности, крайне полезные для преодоления кризиса. В качестве показаний для проведения ГКТ выделяются следующие: 1) наличие суицидальных тенденций или высокая вероятность их возобновления при ухудшении кризисной ситуации; 2) выраженная потребность в психологической поддержке и практической помощи, установлении высокозначимых отношений взамен утраченных, необходимость создания терапевтической и жизненной оптимистической перспективы, разработки и опробования новых способов адаптации; 3) готовность обсуждать свои проблемы в группе, рассматривать и воспринимать мнение участников группы с целью терапевтической перестройки, необходимой для разрешения кризиса и профилактике его рецидива в будущем. Окончательные показания для ГКТ устанавливаются на основании наблюдения за поведением пациента на первом групповом занятии и знакомства с его субъективными переживаниями, связанными с его участием в группе. Недостаточный учет данного положения может привести к отрицательному воздействию группового напряжения на состояние пациента и усилению суицидальных переживаний. Более того, в кризисной группе суицидальное поведение одного из участников сравнительно легко может актуализировать аналогичные тенденции у остальных членов группы. В связи с этим в ходе предварительной беседы с пациентом оговаривается, что его первое участие в занятиях группы является пробным, и обсуждение вопроса о методах его дальнейшего лечения состоится после этого занятия. Некоторые пациенты рассматривают свое участие в группе лишь как возможность на время отвлечься от психотравмирующей ситуации, «восстановить силы», чтобы затем продолжать попытки решить проблему прежними, уже показавшими свою неэффективность, способами. Подобные нереалистические лечебные установки часто становятся темой группового обсуждения при включении в группу новых участников. С целью выработки оптимистической терапевтической перспективы пациента знакомят с книгой отзывов бывших участников группы, в которой они описывают ход разрешения своей кризисной ситуации с помощью терапевтической группы. После окончательного установления показаний к проведению ГКТ с пациентом проводится беседа, в ходе которой обсуждаются возможности использования им помощи кризисной группы. Состав группы. Размеры кризисной группы ограничиваются 10 участниками. В группу обычно включаются два пациента с высоким суицидальным риском, поскольку присутствие «двойника» облегчает публичное самораскрытие и обсуждение своих суицидальных переживаний. Однако более двух таких пациентов создают трудно разрешимую проблему для группы, требуя слишком много времени и внимания в ущерб остальным членам группы, создавая тягостную пессимистическую атмосферу, чреватую актуализацией суицидальных переживаний у других пациентов. Низкая групповая активность кризисных пациентов преодолевается тем, что в группу в качестве сублидера – проводника эмоционального влияния психотерапевта включается больной психопатией аффективного или истерического типа с нерезко выраженной ситуационной декомпенсацией. Учитывается, что двое таких больных могут вступать в соперничество между собой, подавляя активность остальных и дезорганизуя работу группы. Состав группы разнороден по возрасту и полу, что снимает представление о возрастной и половой уникальности собственных кризисных проблем, расширяет возможность взаимодействий. Старшие по возрасту опекают младших, мужчины и женщины подкрепляют взаимную потребность в признании своей сексуальной привлекательности, при этом выявляются и корригируются неадаптивные полоролевые установки. Неотложность кризисных проблем, охваченность ими позволяют максимально интенсифицировать психотерапевтические воздействия. Групповые занятия проводятся до пяти раз в неделю и длятся 1,5–2 часа. С учетом того, что обычные сроки разрешения пациентом кризиса составляют 4–6 недель, курс ГКТ равен в среднем одному месяцу. За такой срок оказывается возможным сплочение группы на основе общих кризисных проблем. Роль групповой сплоченности в кризисной группе отличается от ее роли в межличностно-ориентированной группе, где она используется для тренинга эмпатии и возникает в процессе этого тренинга. В кризисной группе сплочение участников развивается в ходе взаимной поддержки и используется для разрешения их кризисных ситуаций. В связи с этим поощряется общение участников группы вне занятий, в отличие от аналитической группы, где оно запрещается. Группа является открыто-конечной, то есть из нее еженедельно выбывают в связи с окончанием срока терапии один-два пациента («конечность») и соответственно она пополняется новыми участниками («открытость»). Открытость группы, создавая определенные трудности для ее сплочения, позволяет в то же время решать ряд важных терапевтических задач. Так, лица, находящиеся на более поздних этапах выхода из кризиса, своим успешным примером ободряют вновь поступивших на лечение, способствуют созданию у них оптимистической лечебной перспективы. Кроме того, в открытой кризисной группе легче осуществляется когнитивная перестройка путем взаимного обогащения жизненным опытом, обменом различными способами адаптации. В открыто-конечной группе более опытные пациенты обучают вновь поступивших участников приемам выхода из кризиса.

Специфику ГКТ наглядно отражает следующая таблица. Сравнение кризисной и аналитической групповой терапии

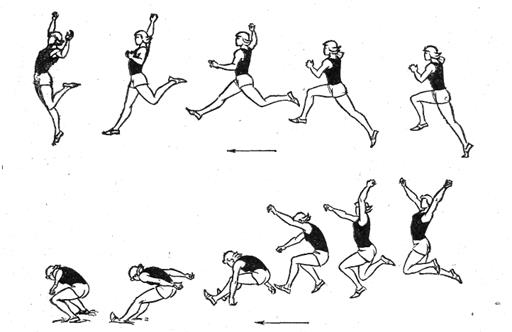

ГКТ осуществляется поэтапно в отношении каждого участника группы: кризисная поддержка, кризисное вмешательство, тренинг навыков адаптации. В то же время в ходе одного занятия в зависимости от состояния пациентов обычно используются методы, соответствующие различным этапам кризисной терапии. На этапе кризисной поддержки важную роль играет эмоциональное включение пациента в группу, что обеспечивает ему эмпатическую поддержку членов группы, способствует ликвидации у него чувства безнадежности и отчаяния, а также представления об уникальности и непереносимости собственных страданий. Для одиноких беспомощных людей, испытывающих в кризисном состоянии исключительно высокую потребность в психологической поддержке и практической помощи, в том числе вне групповых занятий, кризисная группа становится последним шансом для выживания. На первых занятиях осуществляется раскрытие и сочувственное разделение суицидальных переживаний пациента членами группы, имеющих или недавно имевших подобные переживания. В результате существенно облегчается отреагирование указанных переживаний, что приводит к снижению аффективной напряженности. С целью мобилизации личностной защиты актуализируются антисуицидальные факторы. Среди участников группы часто встречаются пациенты, у которых возникновение кризиса в значительной мере обусловлено чрезмерной чувствительностью и ранимостью в сочетании с завышенными требованиями к себе. В таких случаях темой обсуждения становится суицидогенная установка на обвинение себя во всех неприятностях, а также переживания собственной вины и несостоятельности. У данных пациентов ключевым для преодоления кризиса является достижения «принятия себя», что облегчается при использовании взаимной поддержки членов группы. В процессе первого этапа ГКТ пациент получает столь необходимую ему психологическую поддержку и практическую помощь со стороны других участников группы, которые заполняют опустевший мир кризисного индивида. Своими достижениями в терапии они наглядно показывают ему возможность преодоления кризиса. В результате облегчается локализация и формулирование кризисной проблемы, после чего начинается переход ко второму этапу ГКТ. Этап кризисного вмешательства посвящен поиску оптимального способа разрешения кризиса. Следует отметить, что благодаря обмену жизненным опытом, происходящему между членами группы, репертуар навыков адаптации пациентов при ГКТ обогащается более существенно, чем при индивидуальном взаимодействии. В группе пациент лучше примет советы партнеров по лечению и, поддержанный ими, смелее опробует новые способы адаптации. В процессе проблемных дискуссий достигается распознание пациентом у себя неадаптивной установки, препятствующей использованию им необходимых способов разрешения кризисной ситуации. Одной из наиболее частых тем, обсуждающихся в кризисной группе, является установка на сохранение «во что бы то ни стало» семейных или любовных отношений, ставших психотравмирующими или даже суицидогенными. Достижению пациентами этой жизненной цели препятствуют сформировавшиеся у них в детстве нереалистические идеалы спутника жизни – например, как опекающего и одновременно послушного. Этап тренинга навыков адаптации начинается после того, как пациент принял определенное решение об изменении своей позиции в конфликте и нуждается в расширении своих адаптационных возможностей. На данном этапе осуществляется опробование и закрепление новых способов решения проблемы и коррекция ряда неадаптивных личностных черт, таких, как потребность в чрезвычайно тесных эмоциональных взаимоотношениях, доминирование любовных отношений в системе ценностей, недостаточная роль профессиональной сферы, низкая способность компенсации в ситуациях фрустрации и т. д. Поскольку опробование новых способов адаптации проводится на заключительном этапе ГКТ, когда суицидальный риск сведен к минимуму, снижение самооценки во время возможных неудач не приводит к усилению чувства личностной несостоятельности, а лишь способствует реалистической оценке собственных возможностей и укрепляет терапевтическую мотивацию к дальнейшему тренингу навыков адаптации. Основными методами терапии на данном этапе являются коммуникативный тренинг с использованием проблемных дискуссий, ролевого тренинга, психодрамы и аутогенной тренировки. Проигрывание роли значимого другого помогает пациенту лучше понять мотивы поведения партнера и, исходя из этого, строить отношения с ним. Тренировка в лучшем исполнении собственной роли способствует изменению стиля общения пациента на более адаптивный. В процессе ролевого тренинга развиваются также навыки полоролевого поведения, подкрепляется представление о собственной половой привлекательности. Проблемная ориентация ГКТ требует фокусирования занятия на кризисной ситуации, поэтому позиция психотерапевта в известной мере является директивной. В кризисной группе я чаще прибегаю к прямым вопросам, предлагаю темы дискуссий и способы решения проблем, а при актуализации суицидальных тенденций у какого-либо участника группы осуществляю непосредственное руководство его поведением. Следует отметить, что, создавая ряд ценных возможностей для купирования кризиса и профилактики суицидоопасных тенденций в будущем, ГКТ одновременно значительно усложняет работу психотерапевта. Выраженная потребность кризисных пациентов в психологической поддержке, суммируясь при объединении их в группу, может приводить к эмоциональной перегрузке психотерапевта. К тому же мне необходимо одновременно фокусировать индивидуальные кризисные ситуации членов группы в условиях их частой смены, учитывать возможность незаметного добавления к собственным проблемам пациента кризисных проблем других членов группы, предупреждать распространение в группе депрессивных и аутоагрессивных тенденций.

Особенности этапов групповой кризисной терапии

С целью уменьшить перечисленные трудности, я работаю с котерапевтом, функции которого заключаются в следующем. На первом этапе ГКТ котерапевт совместно со мной участвует в создании атмосферы безусловного принятия личности и переживаний пациентов. На втором этапе ГКТ котерапевт обеспечивает включение участников группы в дискуссию, контроль за их состоянием и оказание необходимой психологической помощи при ухудшении состояния. На третьем этапе ГКТ котерапевт в процессе ролевых игр выполняет функции ассистента режиссера и комментатора, проигрывает роли пациента или лиц из его ближайшего окружения, а также проводит занятия аутогенной тренировкой, направленные на улучшение эмоционального самоконтроля.

Семейная кризисная терапия Семейная кризисная терапия показана и возможна при наличии собственной инициативы членов семьи кризисного индивида, их вовлеченности в кризис, необходимости их включения в помощь индивиду, опасности развития кризиса у других членов семьи. Учитываются установки партнеров: улучшение отношений, сохранение неустойчивого равновесия, четкое и окончательное разделение. Семье, переживающей утрату, я предлагаю описать, что больше всего ожидается от каждого члена семьи. В ходе обсуждения проясняю явные и скрытые потребности каждого члена семьи, вскрываю обоснованные и необоснованные претензии, облегчаю эмоциональное отреагирование накопленного деструктивного заряда и определяю средства необходимой поддержки и ее приемлемые формы. Семейная терапия пациентов, переживающих конфликт зависимых отношений, должна быть направлена, прежде всего, на купирование аутоагрессивных тенденций путем быстрейшего разрешения конфликта. Я не даю рекомендаций относительно сохранения или прекращения отношений. Наоборот, подчеркиваю, что ответственность за решение этого вопроса лежит на пациенте и его партнере. Учитываю установки партнеров: а) сохранение неустойчивого равновесия, б) продолжение отношений на лучшем, чем до кризиса уровне и в) четкое и окончательное разделение. Сохранение неустойчивого равновесия. В ситуации неустойчивого равновесия обращение за помощью происходит обычно в период временного разделения. Я стараюсь вовлечь партнеров во взаимные контакты – очные или заочные, используя телефон, переписку, родственников и друзей в качестве посредников. Содержанием контактов является выяснение нерешенных проблем во взаимоотношениях, при этом не обсуждается, какой ущерб партнеры нанесли друг другу, т. к. это может привести к повышению эмоциональной напряженности кризисного пациента. Улучшение докризисных отношений. Необходимо оценить, какие способы адаптации применялись до кризиса, почему они отсутствуют теперь, что мешает реализовать потребность в примирении. В случае внутренней угрозы отношениям (непосредственное ухудшение отношений партнеров) я выявляю и корригирую взаимоисключающие ожидания и требования партнеров по отношению друг к другу. Если они не могут самостоятельно освободиться от навязчивого сверхконтроля родителей, помогаю осознать это и предлагаю перестроить отношения с родителями с учетом собственных интересов. В фазе установления терапевтического контакта с семьей я выполняю функции посредника, избегая роли третейского судьи и тем более принятия чьей-либо стороны в конфликте, а также обсуждения хронических проблем семьи. Добиваюсь улучшения семейной атмосферы в интересах как пациента, так и остальных членов семьи. Выявляю точки зрения членов семьи на причины конфликта, помогаю им отреагировать подавленные негативные чувства по отношению друг к другу. При необходимости провожу психологическую коррекцию симптомов тревоги членов семьи, связанной с перестройкой ролей и позиций в семье с целью улучшить взаимопонимание. Затем с помощью семейных диспутов формирую общую позицию семьи в подходе к актуальным проблемам. В случае взаимного недоверия членов семьи для осуществления немедленных совместных конструктивных действий заключаю семейный договор по разрешению проблемы. Четкое и окончательное разделение. В случае принятия окончательного решения о разрыве отношений при сохранении эмоционально-сексуальной привязанности к партнеру я стараюсь обеспечить пациентке с помощью членов семьи и друзей сочувственное разделение ее чувств. Покинутая жена переживает утрату статуса замужней женщины, чувство обиды и унижения, страх одиночества, опасения по поводу возможности вырастить детей без отца, неверие в свою способность вновь сформировать взаимозависимые отношения с другим партнером. Опасно подкреплять враждебные чувства к мужу: обиду, ненависть и желание отомстить. Агрессия может обратиться на помогающих лиц или трансформироваться в суицидоопасную аутоагрессию. Необходимо облегчить пациенту поиск новых высокозначимых отношений, в которых он сможет занять более независимую позицию. В этот период важно направить супругов к совместному решению практических проблем с учетом, прежде всего, интересов детей, которым родители должны обеспечить переход к новым условиям жизни, сохранить эмоциональную связь и уважение к своим родителям, чувство безопасности и уверенности в будущем. В случае сомнений пациентки в своей сексуальной привлекательности я обращаю особое внимание на восстановление пониженной самооценки, затем корригирую представление пациентки о себе, как о существе, немыслимом вне пары, и наконец, организую тренинг эффективных форм полоролевого поведения, которые помогают в будущем установить новые высокозначимые отношения. Истинная любовь говорит: «Полюби меня, иначе мне будет плохо». Слепая страсть говорит: «Полюби меня, иначе тебе будет плохо!» Х. Роуленд

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.84.25 (0.056 с.) |