Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Тема 3. 3. Основы мимической и пантомимической выразительности воспитателя доо.

Практическое занятие Цели: помощь в осознании своего невербального поведения; развитие умений педагогически целесообразно выражать свое отношение с помощью невербальных средств общения. Вопросы для обсуждения. - В чем специфика профессионального общения? - Что обеспечивает педагогическая речь? - Назовите виды устной речи.(Монолог, диалог) - Каковы требования к правильной речи? Специфика профессионального общения предопределяется общими законами передачи и восприятия информации. Информация передается с помощью вербальных (речевых) и невербальных (неречевых) средств общения.

Специфика профессионального общения предопределяется общими законами передачи и восприятия информации. Информация передается с помощью вербальных (речевых) и невербальных (неречевых) средств общения. «Пулей попадешь в одного, а метким словом - в тысячу», - говорит военная пословица. Надо ли говорить, что для учителя значение словесного общения, включающего объяснение нового материала на занятии, выступление перед учащимися и коллегами, воспитательную беседу, анализ ошибок учеников невозможно переоценить. «Я твердо убежден», - писал В.А. Сухомлинский, - что множество школьных конфликтов, нередко оканчивающихся большой бедой, имеет своим источником неумение учителя говорить со своими учениками». Практика показывает, что эффективность учебной работы так же снижается из-за неумения учителя пользоваться богатейшими возможностями родного языка. Объем словесных воздействий не одинаков в работе разных учителей. И чем он меньше, тем выше должна быть ценность каждого слова и тем значительнее роль умения владеть им. Тем более, что вербальное общение не идентично простой передаче информации. Прежде всего школьник не только объект, но и субъект словесного контакта. Он активно воспринимает услышанное. Не всегда согласен со старшими. Вправе иметь свою собственную точку зрения. И правильное общение требует переубедить его, а не заставить замолчать, если он спорит, если он не согласен с услышанным. Коммуникация предусматривает обмен информацией, т.е. движение информации в обе стороны, а также умение старшего не только говорить, но и слушать. Способность и готовность не вещать истину, а совместно вырабатывать общую точку зрения, для чего, как минимум необходимо, чтобы собеседник не боялся высказать сомнение, поспорить, надеялся, что его не оборвут, а выслушают до конца, в случае необходимости тактично поправят и помогут разобраться в трудной проблеме, необходима настоящему педагогу. Наконец, участники коммуникации должны говорить на одном языке, понимать друг друга. Это бывает не всегда.

«Наш учитель физики говорит сам с собой», - рассказывает один школьник другому. – «А ваш?» – «Наш тоже, но он думает, что мы его слушаем». Выражение «речь учителя» (синоним – «педагогическая речь), как правило, употребляют, говоря об устной речи педагога. Устная речь учителя – это речь, создаваемая педагогом в момент говорения.

Педагогическая речь призвана обеспечить: · продуктивное общение, взаимодействие между педагогом и его воспитанниками. · Положительное воздействие учителя на сознание, чувства учеников с целью формирования, коррекции их убеждений, мотивов деятельности. · Полноценное восприятие, осознание и закрепление знаний в процессе обучения. · Рациональную организацию учебной и практической деятельности учащихся. Устная речь учителя существует в двух разновидностях – в монологе (монологическая речь) и в диалоге (диалогическая речь). Формы этой речи разнообразны. Наиболее распространенными формами монологической речи учителя являются рассказ, школьная лекция, комментарий, толкование правил, законов, развернутые оценочные суждения. Диалогическая речь учителя представлена в беседах с учениками, строящихся в форме вопросов и ответов. Для того чтобы способствовать успешному выполнению педагогических задач, речь учителя должна соответствовать определенным требованиям, или, как говорят ученые, обладать требуемыми коммуникативными качествами. Так, требование правильной речи педагога обеспечивается ее нормативностью, т.е. соответствием речи нормам современного литературного языка – акцентологическим, орфоэпическим, грамматическим и др., точностью словоупотребления; требование выразительности речи – ее образностью, эмоциональностью, яркостью. В целом же такие коммуникативные качества речи педагога, как правильность, точность, уместность, лексическое богатство, выразительность и чистота, определяют культуру речи.

Американский ученый Алберт Мейерабиан отмечает, что передача информации происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, интонацию звука) на 38%, за счет невербальных средств на 55%. Профессор Бердвилл провел аналогичные исследования относительно доли невербальных средств в общении людей. Он установил, что в среднем человек говорит словами только 10-11 минут в день, и что каждое предложение в среднем звучит 2,5 секунды. Как и Мейерабиан, он обнаружил, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65% информации передается с помощью невербальных средств общения. Публичный характер обобщения начинающего педагога с классом, как правило, вызывает у него «мышечные зажимы», чувства неуверенности, страха, скованности. Деятельность под пристальным вниманием учителя, детей, родителей, т.е. действие «на виду», отражается на странности мыслей учителя, состоянии его голосового аппарата, физическом самочувствии, психическом состоянии. Все эти негативные ощущения непременно выражаются в зажатости мимических и пантомимических мышц тела. Все это требует знания и умения осуществлять самоконтроль за своим психофизическим состоянием, необходимым для проведения предстоящего занятия. Умение пользоваться своими мимическими и пантомимическим аппаратом – как необходимой составляющей педагогический техники, способно оказать неоценимую услугу в овладении секретами педагогического мастерства.

КУЛЬТУРА ВНЕШНЕГО ВИДА ПЕДАГОГА ПАНТОМИМИКА ПЕДАГОГА

МИМИКА ПЕДАГОГА

МИМИКА – искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, состояния движением мускулов лица. Нередко выражение лица и взгляда оказывает на учащихся более сильное воздействие, чем слова. Жесты и мимика, повышая эмоциональную значимость информации, способствуют лучшему его усвоению. Дети «читают» лицо учителя, угадывая его отношение, настроение, поэтому лицо должно не только выражать, но и скрывать. Не следует нести в класс маску домашних забот, неурядиц. Нужно показать на лице и в жестах лишь то, что относится к делу, способствует осуществлению учебно – воспитательных задач. Выражение лица, как и весь внешний облик, должно выражать различные эмоции (уверенность, одобрение, осуждение, недовольство, радость, восхищение, безразличие, заинтересованность, возмущение и т.д.) в десятках вариантах. Широкий диапазон чувство выражает улыбка, свидетельствующая о духовном здоровье и нравственной силе человека. Выразительные детали мимики – брови, глаза. Наиболее выразительны на лице человека глаза. «Пустые глаза – зеркало пустой души» (К.С.Станиславский). Учителю следует внимательно изучить возможности своего лица, умение пользоваться выразительным взглядом, стремиться избегать чрезмерной динамичности лицевых мускулов и глаз («бегающие глаза»), а также и безжизненной статичности («каменное лицо»). ЗАДАНИЕ: работа с зеркалами. Для развития ориентировки в сознании собственного поведения и поведения учащихся полезно знакомство с эталонами, представленными в работах психологов. Но мы поступим по-другому. Возьмите зеркала в руки. Давайте представим: 1-эталон поведения в состоянии радости: улыбка, глаза сияют, брови чуть приподняты; 2-эталон поведения в состоянии страха: глаза расширены, брови высоко подняты вверх, взгляд бегающий; 3-состояние удивления; 4- состояние грусти; 5 -состояние сожаления; 6 - состояние укоризны и т.д.

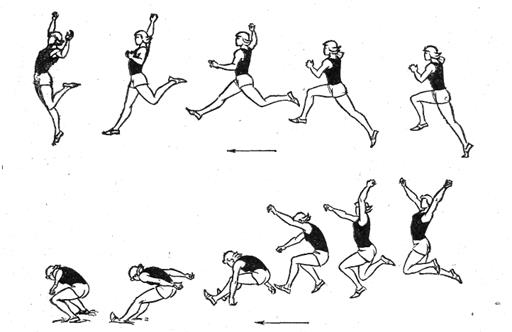

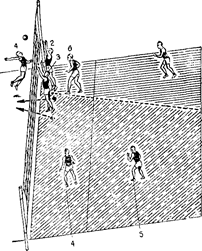

Взгляд учителя должен быть обращен к детям, создавая визуальный контакт. Надо избегать обращения к стенам, окнам, потолку. Визуальный контакт является техникой – которую необходимо сознательно развивать. Нужно держать в поле зрения всех учащихся. ПАНТОМИМИКА – это движение тела, рук, ног. Она помогает выделить главное, рисует образ. Посмотрим на учителя, вдохновенно объясняющего урок. Как органически слиты у него движение головы, шеи, рук, всего корпуса. Красивая выразительная осанка учителя выражает внутреннее достоинство личности. Прямая походка, собранность говорят об уверенности педагога в своих силах, знаниях. В то же время сутулость, опущенная голова, вялые руки свидетельствуют о внутренней слабости человека, его неуверенности в себе. Учителю необходимо выработать манеру правильно стоять перед учащимися на уроке (ноги на ширине 12-15 см., одна нога немного выдвинута вперед). Все движения и позы должны привлекать учащихся своим изяществом и простотой. Эстетика позы не терпит плохих привычек: покачивания взад – вперед, переминания с ноги на ногу, привычки держаться за спинку стула, вертеть в руках посторонние предметы, почесывать голову, потирать нос, дергать себя за ухо. Жест педагога должен быть ограниченным и сдержанным, без резких широких взмахов и острых углов. Предпочтительны круглые жесты и скупая жестикуляция. Среди жестов (описательных и психологических) гораздо важнее последние (выражающие чувства к учащимся: обращение к учащимся, легкое прикосновение и т.д.) правильная осанка: открытая поза, не скрещивать руки, повернуться лицом к классу, шаги вперед усиливают значимость сообщения, отступая назад – говорящий как бы дает отдохнуть слушателям.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 1. Раскрыть сущность понятий «мимика», «пантомимика» и их роль в педагогической деятельности. 2. Раскройте на примерах критерии высокого уровня владения педагогом педагогической техникой. 3. Дать определение мимики, пантомимики 4. Какую роль играет мимика в педагогической деятельности? (средства 5. Какова роль двигательной экспрессии в работе педагога? (средства выразительности 6. Обобщив полученные сведения, определите, какие умения педагогической техники вам нужно совершенствовать, и наметьте программу действий. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 1394; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.147.85.194 (0.015 с.) |