Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

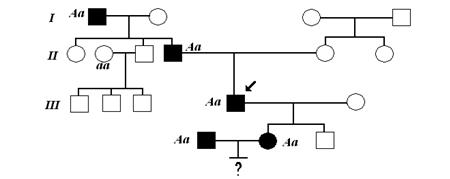

Соотношение различных категорий высказываний в диалогах и речи участников

Данные приведены в процентах к общему числу высказываний, характеризующих позицию партнеров в диалоге Караулов – Морозов (К-М), Караулов – Спиваков (К-С), Караулов – Артемьев (К-Ав), Караулов – Покровский (К-П), Караулов – Басилашвили (К-Би), Караулов – Чилингаров (К-Ч), Караулов – Бехтерева (К-Ба) Прошутинская – Артемов (П-Ар), Прошутинская – Запашный (П-З), Прошутинская – Гуров (П-Гв), Прошутинская – Маковецкий (П-М), Прошутинская – Артемьев (П-Ав), Прошутинская – Гомельский (П-Гй), Прошутинская – Приставкин (П-П) подхватывает поднятые ими темы; табл. 2), и такая партнер-ориентированная позиция не допускает прямого выражения собственных амбиций. Несколько иную позиционную специфику обнаруживают диалоги А.Караулова. Спектр возможных вариантов позиций шире, чем у К.Про-шутинской. Сбалансированная позиция участников обнаруживается в диало-гах Караулов - Спиваков (К-С), Караулов - Басилашвили (К-Би) и Караулов - Чилингаров (К-Ч), где отсутствуют высказывания, служащие повышению собственной значимости за счет дискредитации партнера, а преобладают высказывания, имеющие «двустороннюю» направленность. В диалогах Караулов - Покровский (К-П), Караулов - Бехтерева (К-Ба) налицо партнер-ориентированность, проявляющаяся в активности по линии повышения значимости и позитивного представления собеседника. (Как уже отмечалось выше, связано это с уникальностью личностей - героев программы).

Во многом своеобразны диалоги Караулов - Морозов (К-М) и Караулов - Артемьев (К-Ав). С одной стороны, в них, как и во всех предшествующих диалогах, представлены высказывания, работающие одновременно и на повышение значимости «Я» и на имидж собеседников. В них большую долю составляют высказывания ведущего, содержащие прямые позитивные оценки собеседника. С другой стороны, отказ от ответа, комментирование - все это если не идет вразрез с интересами собеседника, то определенно их задевает. То же можно сказать и об особой форме высказываний ведущего, которая может быть названа «провокационной». Это не высказывания против личности в прямом смысле, но при желании сказанное легко понять именно так. Интервьюер проводит жесткую линию, задевает и провоцирует собеседников. Они, однако, отмалчиваясь и отвечая уклончиво, остаются при своем мнении. Позиции каждого во многом эгоцентричны. Но ни ведущий, ни собеседники не переходят известной грани: Караулов в конце концов изменяет линию вопросов, «обижает», но тут же в позитиве характеризует собеседников; последние, в свою очередь, не оспоривают ролевых прерогатив ведущего, не пытаются перехватить инициативу и повернуть разговор на себя. Партнеры склонны учитывать интересы друг друга и лишь до некоторой степени противопоставляют им свои. Ход разговора отражает компромисс интересов, однако позиции сторон значительно более эгоцентричны, чем в предшествующих диалогах. Проведенный анализ позиций в отношении собеседника позволил сделать следующие выводы: ▪ Обнаруженные в диалогах К.Прошутинской сбалансированные и партнер-ориентированные позиции в отношении собеседников, а также отсутствие эгоцентричной свидетельствуют о том, что ведущая выстраивает общение в соответствии с стоящей перед ней задачей - созданием эмоционально-психологического портрета героя передачи. Для успешной реализации своего намерения она и выбирает такие позиции, которые отражают стремление учитывать не только свои, но и чужие интересы. Именно поэтому отчетливо прослеживается в ее диалогах направленность на содействие инициативам, повышение значимости, благоприятное представление собеседника.

▪ Перед А.Карауловым-ведущим стоит гораздо более сложная задача - вынудить заговорить собеседника своим языком. И если одни, принимая условия игры, идут на контакт и не доводят диалог до критической фазы (имеются в виду диалоги, обнаруживающие сбалансированную позицию партнеров по общению), а авторитет других не позволяет ведущему использовать болезненные для партнера выпады (имеются в виду диалоги Караулов - Покровский (К-П), Караулов - Бехтерева (К-Ба) с ярко выраженной партнер-ориентированной позицией контакта), то в диалогах Караулов - Морозов (К-М) и Караулов - Артемьев (К-Ав) участники склонны действовать в своих интересах, а поэтому задевают и провоцируют партнера, хотя и не переходят известной грани, считаясь до некоторой степени с устремлениями друг друга. ▪ Подытоживая рассмотрение, подчеркнем, что направленность говорящего на определенного собеседника, а также диалогические интенции определяют существенные черты реализуемого речевого поведения. Возникает вопрос, насколько ситуативны, «сиюминутны» эти интенции, в какой связи они возникают. Этот вопрос, безусловно, сложен. Достаточно очевидна лишь связь проявляющихся в разговоре интенций участников с текущей коммуникацией. Разговор принимает тот или иной оборот, и это ставит коммуникантов перед определенными задачами. К примеру, в ответ на заданный вопрос возникает стремление его отклонить или, наоборот, развернуто высказаться. Действия собеседников скоординированы между собой, и это говорит о соотнесенности их интенционального подтекста к текущим взаимодействием. Кроме того, как показывает проведенный анализ, в организации диалога отражаются и такие интенции, которые связаны с особенностями поведения партнера, текущими задачами коммуникации. Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам. ▪ Наш подход к исследованию интенциональной направленности речи по его общему смыслу мы оцениваем как психосемантический, поскольку считаем, что подход лингвистического характера, который опирался бы на формальные лингвистические показатели, оказывается недостаточным. Важная сторона метода нашего исследования опиралась на уже отмеченную выше особенность интенций: их выражение в языке организовано таким образом, чтобы они были понятными слушающим. Таким образом, критерий субъективной понятности интенций является основным в их выражении. Поэтому и метод выявления интенций говорящего, на наш взгляд, должен строиться на субъективном оценивании, которое адекватно самому изучаемому объекту. ▪ Проведенный анализ структуры и комуникативных типов телеинтервью показал, что обе исследуемые программы относятся к группе интервью-«знакомств», то есть сверхзадача обоих ведущих – создать портрет личности, героя передачи. Однако коммуникативно-речевая стратегия интервьюеров различна.

Ведущая программы «Мужчина и женщина», К.Прошутинская, пытается создать для собеседников наиболее комфортные условия для общения, подчеркивая значимость сиюминутного контакта как для нее самой, так и для присутствующих в студии и у телеэкрана зрителей. При этом она демонстрирует неподдельный интерес и уважение к личности, сидящей напротив, вынуждая там самым собеседника быть максимально откровенным. На структурно-композиционном уровне диалоги-интервью К.Прошу-тинской имеют стабильные черты: зачин – основная часть – концовка. Тради-ционным остается и вопросно-ответное ДЕ, хотя для диалогов этой программы характерны практически все распространенные в этом жанре ДЕ (вопрос-ответ, вопрос-рассказ, рассказ – эмоциональная реакция, вопрос-побужде-ние). Инициатор беседы подчеркнуто вежлива, корректна, в беседе стремится не отступать от норм и правил публичной речи, выдерживает коммуникативно-этикетную дистанцию, поэтому и форма речевого поведения партнера в данном случае адекватна нормам и правилам публичного диалога. Ведущий программы «Момент истины», напротив, пытается поставить собеседника в ситуацию неопределенности, когда ее участникам неизвестны стереотипные способы реагирования на эту ситуацию. Как правило, в таких случаях человек максимально проявляет свои скрытые черты, не свойственные его социальной роли. Основная структурно-композиционная характеристика диалогов А.Караулова – вопросно-ответное единство. Кроме того, ведущий избегает в беседе традиционных условностей (приветствия, представления собеседника, благодарности за участие в программе и т. д.), поскольку для него как инициатора беседы важны прежде всего вопросы, позволяющие эпатировать собеседника и вынудить заговорить его своим языком. ▪ Направленность говорящего на собеседника отчетливо выражена в диалоге. Интенциональный подтекст проявляется в структуре речевого обмена, а также в позиции, занятой в разговоре и отношениях участников. ▪ По организации диалога, характеру и взаимосвязи реплик, специфике высказываний диалогические интенции могут быть выявлены и квалифицированы. ▪ Каждый диалог имеет свой интенциональный подтекст, возникающий по ходу взаимодействия и определяющий в итоге поведение участников.

▪ Подход к анализу диалога, система предложенных показателей позволяет реконструировать интенции собеседников и обнаружить их влияние на организацию разговора. ▪ Обнаруженные в диалогах К.Прошутинской сбалансированные и партнер-ориентированные позиции в отношении собеседников, а также отсутствие эгоцентричной свидетельствуют о том, что ведущая выстраивает общение в соответствии с стоящей перед ней задачей – созданием эмоционально-психологического портрета героя передачи. Для успешной реализации своего намерения она и выбирает такие позиции, которые отражают стремление учитывать не только свои, но и чужие интересы. Именно поэтому отчетливо прослеживается в ее диалогах направленность на содействие инициативам, повышение значимости, благоприятное представление собеседника. ▪ Перед А.Карауловым-ведущим стоит гораздо более сложная задача – вынудить заговорить собеседника своим языком. И если одни, принимая условия игры, идут на контакт и не доводят диалог до критической фазы (имеются в виду диалоги, обнаруживающие сбалансированную позицию партнеров по общению), а авторитет других не позволяет ведущему использовать болезненные для партнера выпады (имеются в виду диалоги Караулов – Покровский (К-П), Караулов – Бехтерева (К-Ба) с ярко выраженной партнер-ориентированной позицией контакта), то в диалогах Караулов – Морозов (К-М) и Караулов – Артемьев (К-Ав) участники склонны действовать в своих интересах, а поэтому задевают и провоцируют партнера, хотя и не переходят известной грани, считаясь до некоторой степени с устремлениями друг друга. ▪ Направленность говорящего на определенного собеседника, а также диалогические интенции определяют существенные черты реализуемого речевого поведения. Вопрос о том, насколько ситуативны, «сиюминутны» эти интенции и в какой связи они возникают, не имеет однозначного ответа. Определенно можно сказать лишь то, что существует связь проявляющихся в разговоре интенций участников с текущей коммуникацией. Разговор принимает тот или иной оборот, а это, в свою очередь, ставит коммуникантов перед определенными задачами. Кроме того, как показывает проведенный анализ, в организации диалога отражаются также и такие интенции, которые связаны с особенностями поведения партнера и текущими задачами коммуникации.

Глава 3. Проявление авторского намерения в лексико-фразеологических особенностях телеинтервью В данной главе будут рассмотрены проявления авторских намерений в лексико-фразеологических особенностях телеинтервью. Поскольку в настоящее время нет единого мнения по поводу эмоционально-оценочно-экспрессивной лексики в силу того, что лингвисты по-разному определяют ее состав и способы ее выражения в языке, первый параграф данной главы будет посвящен рассмотрению существующих в науке относительно этого вопроса точек зрения.

Исходя из собранного материала и руководствуясь целями и задачами настоящего исследования, мы определяем для себя состав и способы выражения в языке указанной выше лексики, а, кроме того, наряду с понятиями эмоционально-оценочной и экспрессивной лексики вводим понятие эмоционально-экспрессивной лексики. Далее мы подробно анализируем проявления авторских интенций в отборе языковых средств, посвящая каждому виду эмоционально-оценочно-экспрессивной лексики отдельный параграф.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.138.61.133 (0.016 с.) |