Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Методические указания по написанию иСтр 1 из 10Следующая ⇒

Методические указания к выполнению курсовой работы (проекта)

2.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта)

Учебным планом экономических специальностей, таких как, «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» предусматривается написание студентами курсовых работ по дисциплинам: «Основы менеджмента», «Экономическая теория», «Теория организации», «Организационное поведение», «Управленческое общение», «Конфликтология», «Управление персоналом», «Тренинг и деловые игры в системе управления». Эти работы являются важным звеном в выработке у студентов навыков самостоятельного изучения учебной дисциплины, в глубоком усвоении положений, выводов, законов, приобретении опыта самостоятельного получения и накопления знаний, необходимых будущему дипломированному специалисту в его трудовой деятельности. Поскольку отличие между курсовыми работами и проектами заключается не в требованиях к методике их написания, а лишь в объеме, то в дальнейшем в работе будем использовать термин «курсовая работа», подразумевая, что все сказанное относится и к курсовым проектам. Курсовая работа является одной из форм подготовки специалистов высшей квалификации. Ее написание имеет большое значение: • во-первых, она приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с научной литературой, приучает находить в ней основные положения, относящиеся к избранной проблеме, подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал, составлять таблицы и диаграммы и на их основе делать правильные выводы; • во-вторых, студент привыкает четко, последовательно и грамотно излагать свои мысли при анализе теоретических проблем и учится творчески применять научный подход, связывая его с практикой; • в-третьих, работа закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой дисциплине; • в-четвертых, прививает навыки работы с текстом на компьютере; • в-пятых, формирует навыки публичного выступления. Курсовая работа - это первая проба пера, подготовительная ступень к написанию дипломной работы. Она приучает студента к научно-исследовательской работе и способствует приобретению опыта и навыков ее ведения. Курсовая работа является также итогом самостоятельного изучения студентом одной из важнейших проблем изучаемой дисциплины.

Для того чтобы подготовить курсовую работу, отвечающую предъявляемым требованиям, студент должен использовать не только полученные теоретические знания по изучаемой дисциплине, но и подобрать фактические и статистические данные, если они необходимы. Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом студентов. Она является обязательной формой отчета студента перед кафедрой. Курсовая работа – комплексное, объемное учебно-научное исследование, предполагающее творческий подход студента к проработке его содержания и грамотность оформления. Студент, выполняя курсовую работу, систематизирует, углубляет и закрепляет знания, полученные в процессе обучения. Курсовая работа проверяется преподавателем, подвергается контролю на ее соответствие нормам и требованиям, установленных стандартами и другими нормативными документами, дорабатывается автором и затем защищается (презентуется) в присутствии однокурсников и преподавателя. Объем курсовой работы колеблется от 30-35 до 60 страниц машинописного текста. Курсовая работа требует самостоятельности мышления. Весь текст курсовой работы должен быть подчинен раскрытию одной стержневой мысли. При написании курсовой работы студент должен хорошо ориентироваться в выбранной теме. Это связано со следующими обстоятельствами. Во-первых, студент обязан сделать доклад по своей курсовой работе, в присутствии преподавателя и студентов из его группы отвечать на вопросы и замечания, возникшие у слушателей в связи с его работой. Во-вторых, возможно, что в дальнейшем студенту придется развивать в других работах тему, затронутую в данной курсовой. В-третьих, в курсовой работе, как уже говорилось, должна быть проведена хотя бы одна, пусть самая простая, но самостоятельная идея. Чтобы грамотно выдвинуть ее, подчинить ей изложение темы, студенту необходимо свободно ориентироваться в затрагиваемых в работе вопросах, проявляя свои аналитические способности. Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее по установленной системе критериев (см. Приложение 5) и в письменной форме в виде рецензии сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя, содержащимися в рецензии.

Повторно выполненная работа сдается вместе с первым вариантом курсовой работы и рецензией на нее. К сдаче экзамена по изучаемой дисциплине допускаются лишь те студенты, которые имеют положительные оценки по курсовым работам. Курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре.

2.2. Структура работы

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: 1. Титульный лист 2. Задание на выполнение работы 3. Рецензия руководителя 4. Содержание (оглавление) 5. Введение 6. Основной текст 7. Заключение 8. Список использованных источников 9. * Приложение 10. *Демонстративный графический материал 11. Тезисы (краткое описание основных положений работы) * - если эти материалы имеются

Титульный лист Курсовая работа (реферат) должна начинаться титульным листом. Титульный лист должен содержать название данного академического заведения, название факультета, на котором учится студент, название кафедры, которую представляет консультирующий работу преподаватель, название дисциплины, по которой написана работа, тему работы, фамилию, инициалы и академические звания этого преподавателя, фамилию и инициалы студента, номер группы, к которой он принадлежит, название города, в котором находится данное академическое заведение, а также год написания данной работы. Пример оформления титульного листа смотрите в Приложении 6.

Задание на выполнение курсовой работы Задание по каждой из указанных дисциплин выдается преподавателем.

Рецензия руководителя См. п. 2.7

Оглавление Оглавлением (содержанием) называют часть текстовой работы, носящую справочный, вспомогательный характер. Оглавление выполняет две функции — дает представление о тематическом содержании работы и ее структуре, а также помогает читателю быстро найти в тексте нужное место. Следует различать термины «оглавление» и «содержание». Термин «оглавление» применяется в качестве указателя частей, рубрик работы, связанных по содержанию между собой. Термин «содержание» применяется в тех случаях, когда работа содержит несколько не связанных между собой научных трудов одного или нескольких авторов. В студенческих работах используется заголовок «Оглавление». Оглавление может размещаться сразу после титульного листа или в конце работы. Практика показывает преимущества помещения оглавления после титульного листа, что объясняется удобством для читателя при поисках нужного места. Оглавление должно охватывать все части и рубрики студенческой работы. Названия заголовков глав и пунктов в оглавлении перечисляются в той же последовательности и в тех же формулировках, как и в тексте работы. При этом слово «глава» может не приводиться. Достаточно указания номера соответствующей части работы (см. Приложение 4). Заголовки глав и пунктов не должны сливаться с цифрами, указывающими страницы размещения соответствующих частей. Как вариант оформления оглавления допускается основные структурные составляющие работы (перечень сокращений, введение, названия глав, заключение, список использованных источников и приложение) печатать прописными буквами (см. Приложение 4).

Практически всегда академический текст должен состоять из Введения, Основной части и Заключения. Основная часть, как правило, разбивается на две или на три части. Каждая из этих частей, в свою очередь, должна быть разбита на два или три подраздела. Более дробное деление не рекомендуется. Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. Для этого, при необходимости, его печатают с меньшим интервалом. Текст должен соответствовать оглавлению как по содержанию, так и по форме. Введение, отдельные главы и заключение всегда в самом тексте начинаются с новой страницы, чего нельзя сказать о подразделах. Необходимо следить, чтобы названия подразделов в тексте соответствовали аналогичным названиям в оглавлении, но чтобы названия отдельных разделов не совпадали с общим названием работы (то есть с ее темой).

Введение Особенно тщательным образом регламентирована форма Введения к работе. Практически всегда требуется отражение в нем следующих пунктов: 1. Актуальность темы. Почему эта тема заинтересовала автора. Почему, по мнению автора, эти знания необходимы менеджеру. 2. Разработанность темы. Укажите с именами каких авторов связаны исследования в данной области, перечислите основные работы, имеющиеся по данной теме. 3. Объект и предмет исследования. Укажите, что является объектом, а что предметом исследования. 4. Цель и задачи исследования. Сформулируйте основную цель вашего исследования и те задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь поставленной цели. 5. Методы исследования. Перечислите какие методы исследования вы предполагаете использовать в ходе работы над курсовым проектом. 6. Практическая значимость. Укажите каким образом можно использовать полученные вами результаты. 7. Апробация работы. Объем введения, как правило, должен составлять примерно одну десятую часть от общего объема работы.

Основной текст За введением следует основная часть, в которой также можно выделить стандартные подразделения. В огромном большинстве случаев работы делятся на теоретическую и практическую части. В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, касающиеся данной темы; в практической части рассматривается конкретный текстовый или эмпирический материал.

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется разделить на 3-4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема курсовой работы. Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, где начинается и где кончается их рассмотрение. Основная часть работы может быть изложена на 25-40 страницах стандартного листа, через 1,5 интервала. Требуется, чтобы все разделы и подразделы были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. В конце каждого раздела основной части обычно требуют составить краткие выводы из предшествующего изложения, однако на самом деле это требование не так уж строго. Главное, чтобы разделы были соединены друг с другом последовательностью текста, без слишком явных смысловых разрывов.

Эмпирические исследования Эмпирические исследования зачастую являются совершенно необходимым условием создания полноценных курсовых работ. Авторы подобных работ либо используют чужие исследования, либо проводят их сами. Проведение самостоятельных эмпирических исследований занимает очень много времени и сопряжено с немалыми трудностями. Однако воспользоваться чужими исследованиями можно далеко не всегда из-за специфики темы работы. Как правило, описание эмпирического исследования интегрируется в основную часть работы. Но иногда его результаты оформляются в таблицы, графики и т. п. и помещаются в Приложении.

Заключение В Заключении студент должен обобщить результаты, которые получены в его работе, а также определить направления развития работы в данной сфере. Объем Заключения, как правило, составляет примерно одну двадцатую часть общего объема работы. Приведем несколько примеров Заключения.

Пример 1 ЗАКЛЮЧЕНИЕ К РАБОТЕ ПО конфликтологии «ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ» Раскрытие типологии личности через специфику межличностного конфликта, реализующегося в рамках межличностного общения, своим необходимым условием предполагает анализ соответствующей типологии конфликтов. В отечественной социальной психологии нет единых критериев классификации межличностного конфликта. В большинстве случаев основаниями для классификации выступают источники конфликта, его содержание, значимость конфликтных факторов, структурно-динамические характеристики (интенсивность, длительность), функциональные последствия, степень институционализации. Кроме того, существуют причинные классификации конфликтов. Несмотря на многообразие различных классификаций, предпринятые в работе попытки создания типологической модели конфликтов позволяют соотносить тип конфликта, проявившегося феноменально в описанных признаках, с типичными признаками поведения сторон, прогнозировать возможные последствия в определенном диапазоне и, самое главное, помогают связать конфликтное проявление с областью содержательных противоречий.

Таким образом, представленный анализ исследований межличностного конфликта помогает выйти на ряд методологических принципов, которые положены в основу изучения данного феномена и являются общими для всего класса явлений. Во-первых, это объективно-субъективная природа конфликтов, т. е. основными детерминантами межличностных конфликтов являются социальная среда, в которой взаимодействуют участники конфликта, и их психологические особенности. Причем необходимо подчеркнуть, что конфликты порождаются объективными социальными факторами, которые действуют на уровне малой группы и общества, конкретного лица и коллектива, и во многих случаях не в полной мере осознаются конфликтующими сторонами. Реализуясь через проявление личностных характеристик и социально-психологических явлений в группе, эти факторы воспринимаются как субъективные. Следовательно, во-вторых, необходимо особо подчеркнуть роль субъективного восприятия в возникновении конфликтов. В-третьих, конкретное содержание объективных и субъективных факторов, влияющих на конфликт, определяется содержанием рассматриваемых конфликтов, спецификой ситуации, в которой он возникает, и другими особенностями.

Пример 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К РАБОТЕ ПО ЭКОНОМИКЕ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО СЫРЬЕВОГО РЫНКА Тематический заголовок

Боковик Графы (колонки) (заголовок строк)

Источник: Литературный источник, из которого заимствована таблица с указанием номера страницы. Рис. 2

Тематический заголовок печатают строчными буквами (первая буква - прописная) через один интервал. Точку в конце заголовка не ставят. Тематический заголовок отделяют от нумерационного заголовка и от верхней ограничительной линии таблицы двумя интервалами. Основные требования к тематическому заголовку - точность, соответствие назначению и содержанию таблицы, возможная краткость. Головка таблицы содержит заголовки и подзаголовки граф и наименование боковика. Заголовки граф пишутся с прописной буквы, а подзаголовки - со строчной, если они составляют одно предложение с основным заголовком графы. Строки заголовков и подзаголовков граф размещают горизонтально. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков граф знаки препинания не ставят. Отдельные графы «Единицы измерения», «Номер по порядку (№ п/п)» в таблицу не вводят. Графа «Примечание» приводится в том случае, когда имеются самостоятельные примечания к большинству строк. Если примечания даны к одной-двум строкам таблицы, то примечание переносят в виде сноски под таблицу. Размерность, единицу измерения, общие для всех показателей таблицы, выносят в тематический заголовок по примеру: «Национальный доход на душу населения, руб». В случае необходимости единицы измерения могут быть указаны в заголовке каждой графы или вынесены в боковик. Размещать таблицу следует по одному из вариантов: непосредственно под текстом, где она упоминается впервые, на следующей странице (не далее) или в приложении к работе. Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота текста. Если такое расположение невозможно, таблицу располагают так, чтобы для ее чтения надо было повернуть страницу по часовой стрелке. Допускается перенос таблицы с большим числом строк на другую страницу. При этом графы должны быть выделены отдельной строкой и пронумерованы. Над последующей частью в этом случае пишут слова «Продолжение таблицы...» и повторяют только строки с номерами граф. На первой странице Таблица 0.0

Ошибкой при оформлении таблиц следует считать диагональное деление строк. Разделение ячейки для заголовка боковика и граф диагональными линиями не допускается. Боковик таблицы должен иметь заголовок, размещаемый в головке. Название заголовка пишут в единственном числе. Например, пишется не «Наименование показателей», а кратко - «Показатель». Начинают заголовок с прописной буквы. В случае необходимости нумерации строк их порядковые номера ставят перед заголовками строк, в боковике, а после цифры, обозначающей номер строки, ставится точка. Например:

Текст всех строк боковика пишут с прописной буквы. Однострочные элементы боковика пишут от левого поля без абзацного отступа через два интервала друг от друга. Строки многострочных элементов разделяют одним интервалом. Рубрики в боковике пишут без абзацного отступа, последующие строки - с отступом в два знака. Числовые значения показателей, приводимые в графах, проставляются на уровне последней строки наименования показателей. Словесная характеристика показателей, в отличие от цифровой, должна начинаться на уровне первой строки наименования показателя. При отсутствии данных в соответствующих графах обязательно проставляется прочерк. Числа в таблицах, имеющие более четырех знаков, должны делиться на классы по три цифры в каждом с промежутком в один пробел, за исключением цифр, обозначающих номера и даты. В многозначных десятичных дробях классы по три цифры также отделяются промежутками влево от запятой. Числовые значения однородных величин располагаются в графах так, чтобы единицы находились под единицами, десятки под десятками и т. д., а неоднородные величины - посередине. Если в графе указываются числа - пределы величин, то числа равняют по отточию или тире. Например:

1 250 100-200 873,305 14-19 26,8 5-8 Примечания и сноски в таблицах пишут непосредственно под таблицей, а не в конце страницы текста. Сноски обозначаются не цифрами, а «звездочкой» (*). Ссылка в тексте работы на таблицу обязательна. При ссылке на нумерованную таблицу пишут сокращенно «табл.» и ставят ее номер (табл. 1.2). Если таблица одна, при ссылке на нее пишут «см. таблицу». Слово «таблица», которое не сопровождается числовым значением номера, в тексте пишут полностью. Например: в предыдущей таблице приведена... При необходимости делать ссылки на графы таблицы их нумеруют аналогично нумерации больших таблиц при переносе на другую страницу. Большие таблицы допускается в необходимом случае представлять на листах большего формата, которые затем складываются на формат А4.

2.5.4 Оформление иллюстраций

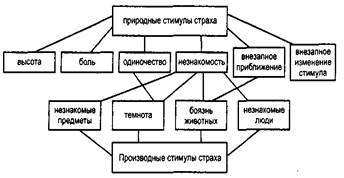

Иллюстративный материал в тексте студенческой работы служит для более наглядного, выразительного и ясного изложения тех положений, которые словесными объяснениями не могут быть выражены точно. Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Если иллюстрация органически не связана с текстом, она должна быть исключена. Иллюстративный материал может быть представлен в виде рисунка, схемы, диаграммы, графика, фотографии. Все виды иллюстраций именуют «рисунком» и подписывают сокращенно «рис.». Каждая иллюстрация обязательно сопровождается указанием источника (с указанием номера страницы), из которого она заимствуется, если она не принадлежит самому автору. Источник указывается под названием рисунка (рис. 3). Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Лишь при малом объеме текстового материала и большом количестве иллюстраций их помещают по порядку номеров в конце работы (в приложении). Иллюстрации выполняются обычно на отдельном листе в формате текста. Однако возможно представление небольших иллюстраций непосредственно на текстовой странице. Допускается помещать иллюстрации вдоль длинной стороны листа, но так, чтобы при повороте листа по часовой стрелке читались все надписи. Разрыв иллюстрации не допускается. Следует избегать текстовых надписей на иллюстрациях. Их следует заменять буквенными или цифровыми обозначениями, которые объясняются в подписи к рисунку или в основном тексте. Не допускается применение обозначений, которые не приведены в тексте или в подписи. Рассмотрим отдельные виды иллюстраций. Структурная схема показывает соподчиненность частей объекта (рис. 3).

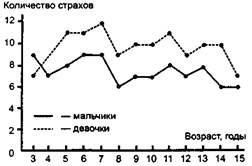

Рис. 3 Причины страха Источник: Ильин Е.П. Эмоции и чувства, с. 148. График представляет собой функциональную зависимость нескольких величин одного явления в виде линии (кривой), которая соединяет соответствующие значения величин, построенных в осях координат. Если графики приводят лишь для иллюстрации функциональной зависимости, они выполняются возможно более простыми — не применяется координатная сетка и на осях не указываются числовые значения величин. Оси обозначаются лишь буквенными обозначениями величин или их наименованиями. При отсутствии числовых величин на осях допускается применять стрелки для характеристики положительного направления изменения величин. Графики, предназначенные для установления конкретной (числовой) функциональной связи между величинами, оснащаются координатной сеткой, и на осях указываются буквенные обозначения, числовые значения и единицы измерения величин (рис. 4).

Рис. 4 Количество страхов у детей разного возраста

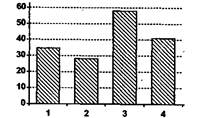

Различение кривых на графике достигается вычерчиванием их разными линиями (непрерывной, штриховой, тонкой, жирной и т. д.), обозначением цифрами (порядковыми номерами), отметкой разными фигурами (треугольниками, квадратами и т. п.). Во всех случаях следует значение величины на каждой кривой пояснять в подписи к графику. В случае изображения двух величин на одной оси допускается значения второй величины приводить на поле графика соответственно справа и над осями ординат и абсцисс. Если часть координатной сетки графика не нужна для представления кривой, ее рекомендуется удалить, сократив этим общую площадь изображения. Диаграмма представляет собой изображение соотношения между величинами, которым придают вид геометрических фигур, линий, значков и т. п. (рис. 5). Требования к оформлению диаграмм аналогичны требованиям к оформлению графиков.

Рис. 5. Посещаемость кинотеатров поквартально

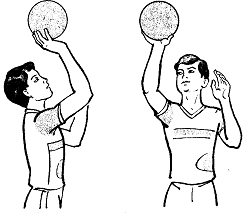

В заключение укажем на ряд общих требований к оформлению иллюстративного материала. В студенческой работе все иллюстрации, (кроме фотографий) должны быть выполнены в одном стиле, черной пастой, тушью или на компьютере, (допускается качественная ксерокопия) на листах, на которых печатается сама работа. Иллюстрации располагают после ссылки на них. Все позиции и буквы рисунка поясняются либо в подписи к нему, либо в тексте работы. На рисунке не должно быть обозначений, не расшифрованных в тексте или в подписи к нему. На однотипных рисунках позиции обозначают одинаково: буквами, цифрами или словами. Все условные обозначения и сокращения должны быть объяснены в тексте работы. Буквенные или иные обозначения на рисунке и в тексте должны быть одинаковыми. (Рис. 6)

Рис. 6. Модель Курно. Изменение цены и объема выпуска продукции фирмой Х при расширении производства фирмой У: D — спрос, MR — предельный доход, МС — предельные издержки.

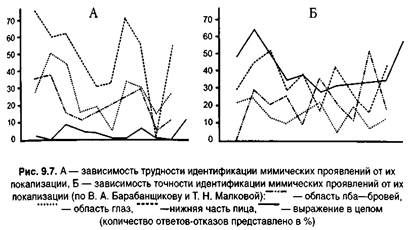

Каждая иллюстрация должна сопровождаться содержательной подписью и нумероваться. Иллюстрации нумеруются последовательно в пределах всей работы, если рисунков немного (10-12), или главы (раздела). В последнем случае номер рисунка должен состоять из номера главы (раздела) и порядкового номера рисунка, разделенных точкой, например: рис. 2.1 (первый рисунок второй главы). Подпись под иллюстрацией пишут с прописной буквы в одну строку вслед за номером. В конце подписи точку не ставят. Если иллюстрация, помещенная под одним номером, включает несколько изображений, они обозначаются строчными буквами (а, б, в и т. д. или арабскими цифрами (1, 2, 3). В подписи тема каждого изображения должна быть определена в перечислении (экспликации). После основной надписи, если далее следует экспликация, ставится двоеточие, а перечисление начинается со строчной буквы. Элементы экспликации отделяют друг от друга точкой с запятой, а буквенные или цифровые обозначения от текста пояснения — знаком тире (см. рис. 7).

Рис. 7 На все иллюстрации в тексте работы должны быть ссылки. Они могут входить в текст как составная часть или быть заключены в скобки. Например: на рис. 5 показано..., на графике (рис. 12) приведены пределы... Слово «рисунок» пишут сокращенно в том случае, если рядом стоит цифра. Если же рисунок является единственным, ссылку на него оформляют следующим образом: (см. рисунок). Если в тексте работы дается ссылка на несколько иллюстраций, то слово «рис.» пишут только один раз, при первом порядковом номере. Например: на графиках рис. 6, 12 и 17 показано… Оформление ссылок и примечаний

В студенческих работах встречаются ссылки двух видов: ссылки внутри текста (на различные рисунки, на страницы, формулы, таблицы, иллюстрации) и библиографические ссылки.

Ссылки внутри текста При ссылках на различные элементы работы применяются известные сокращения: с.- страница; гл. - глава; разд. - раздел; п. - пункт; табл. - таблица; рис. - рисунок; прил. - приложения и др. Ссылки можно делать в строке текста или в круглых скобках. Если ссылка делается в круглых скобках, ее следует начинать сокращенным словом «см.». В ссылке на рубрику указывается ее полное или сокращенное нарицательное название и номер. Если ссылка делается в скобках и рубрика имеет соответствующую нумерацию, допускается рубрику словесно не обозначать. При ссылке в тексте на формулу необходимо указать в скобках ее полный номер. Ссылки на очень отдаленные иллюстрации и таблицы рекомендуется сопровождать указанием страницы, где они размещены. Возможные варианты примеров ссылок внутри текста: в гл. 1; в разд. 4; по п. 3.3; в подпункте 2.3; на рис. 8; в прим. 6; по формуле (3); в уравнении (2); (см. рис. 4.1 на стр. 82). Если в работе одна иллюстрация, таблица и т. д., следует при ссылке писать: на рисунке, в таблице, в приложении. При ссылке на части иллюстрации, обозначенные буквами (а, б, в), после номера иллюстрации ставят соответствующую букву. Например: на рис. 4.1, а; (см. рис. 4.1, а). Библиографические ссылки В студенческих работах необходимо делать ссылки на используемые источники в следующих случаях: 1) когда вводится какое-либо понятие, категория или дается толкование используемых автором специальных терминов; 2) приводятся идеи, выводы, результаты изучаемого автора; 3) описываются результаты исследований, не принадлежащих студенту; 4) приводятся тексты конкретных ситуаций, заимствованных из литературы; 5) используются цитаты, таблицы и иллюстрации из используемых студентом литературных источников; 6) на приводимые статистические данные. В академических работах часто встречаются цитаты. Цитаты - дословные выдержки из какого-либо текста научного или публицистического характера. Основные правила цитирования заключаются в следующем: 1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. В этих случаях употребляется выражение «так называемый».

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. Информация об использованной книге, которую следует указывать при оформлении ссылок, а также при составлении списка использованных источников содержится всегда на второй странице книги.

Пример.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы – СПб: Питер, 2000. – 512 с. – (Серия «Мастера психологии»).

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов, с указанием номера страницы первоисточника.

Пример

«Наука начинается... с тех пор, как начинают измерять». 4. Если студент, приводя цитату, выделяет в ней какие-то слова, то после такого выделения в скобах говорится об этом выделении: (курсив мой. - Е.Г.), (подчеркнуто мною. - В.Л.), (разрядка наша. - Ю.Э.). Инициалы автора курсовой работы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, например: «Однако оно (изменение тембра голоса. - Ю.Э.) указывает на эмоциональное возбуждение и само по себе еще не является признаком обмана». 5. Если цитата включается в текст, то первое слово из нее пишется со строчной буквы. Например: Н. Винер делает неожиданный вывод, что «государство глупее, чем большинство его членов». Если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут с абзацного отступа через два интервала. Пример:

«Патриотизм состоит не в пышных возгласах и общих жестах, но в горячем чувстве любви к родине...» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. М., 1959. Т. VIII. С. 40).

6. Сноски оформляются внизу страницы, на которой расположена цитата. Для этого в конце цитаты обычно ставится цифра, обозначающая порядковый номер цитаты на данной странице. Все сноски и подстрочные пояснения печатаются через один интервал, шрифтом меньшего размера, чем основной. Внизу страницы под чертой, отделяющей сноску от текста, этот номер повторяется и за ним следует название книги, из которой взята цитата, и, через точку-тире, - номер цитируемой страницы. Пример.

Впоследствии содержание термина "антрепренер" и, естественно, "антрепренерство", продолжало претерпевать эволюцию и в настоящее время в устах авторов капитального труда об антрепренерстве Р.Хизрича и М.Питерса оно получило следующее звучание: "антрепренерство - это процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а антрепренер - это человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым".1 _______________________________ 1 Hisrich P., Peters M. Entrepreneurship. Boston, 1992. Русский перевод первого издания: Предпринимательство. M.: Прогресс-Универс, 1991. С.20.

7. Если на одной и той же странице цитируется одна и та же книга во второй сноске можно не повторять полностью ее название, а ограничиться следующим: _________ 2Там же. - С.37.

Для книг на иностранных языках «Там же» заменяется словом «Ibid.» Если та же книга цитируется в следующий раз не на той же странице, то указывается ее автор, а вместо названия пишется «Указ. соч.».

Пример: ___________ 1 Виноградов П.Г. Указ. соч. - С.38.

Для книг на иностранных языках «Указ. соч.» заменяется словами «Op. cit.».

Пример.

Действие эффекта контраста заключается в том, что, указывая на отличие нашей точки зрения на возможную совместную деятельность от точки зрения партнера, мы психологически удаляемся от него; подчеркивая сходство позиций, мы сближаемся с партнерами, в чем проявляется действие эффекта асимиляции. 1 Для достижения успеха в деловом обсуждении важно подчеркнуть единство позиций. При разногласиях обязательное правило успешного обсуждения - контрастные фразы должны быть безличностными, в противном случае они становятся необратимыми и общение завершится неудачей. То есть должно быть зафиксировано, что позиция собеседника исходит из объективных причин, связана с погодой, политикой и т.д., но ни в коем случае не с его личностью, его личными качествами.2 ___________________________________ 1 Практические методы оптимизации межличностного общения. — М., 1987. — С. 5. 2 Там же, С. 6. 8. Если необходимо приводить большое количество цитат из одного и того же источника, то возможен подход, показанный в примере. Пример

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.17.157.182 (0.248 с.) |