Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Управление памятью в операционной системеСтр 1 из 6Следующая ⇒

Существуют и более сложные способы структуризации виртуального адресного пространства, когда виртуальный адрес образуется тремя или даже более числами. Задачей операционной системы является отображение индивидуальных виртуальных адресных пространств всех одновременно выполняющихся процессов на общую физическую память. При этом ОС отображает либо все виртуальное адресное пространство, либо только определенную его часть. Процедура преобразования виртуальных адресов в физические должна быть максимально прозрачна для пользователя и программиста. Существуют два принципиально отличающихся подхода к преобразованию виртуальных адресов в физические. В первом случае замена виртуальных адресов на физические выполняется один раз для каждого процесса во время начальной загрузки программы в память. Специальная системная программа — перемещающий загрузчик — на основании имеющихся у нее исходных данных о начальном адресе физической памяти, в которую предстоит загружать программу, а также информации, предоставленной транслятором об адресно-зависимых элементах программы, выполняет загрузку программы, совмещая ее с заменой виртуальных адресов физическими. Второй способ заключается в том, что программа загружается в память в неизмененном виде в виртуальных адресах, то есть операнды инструкций и адреса переходов имеют те значения, которые выработал транслятор. В наиболее простом случае, когда виртуальная и физическая память процесса представляют собой единые непрерывные области адресов, операционная система выполняет преобразование виртуальных адресов в физические по следующей схеме. При загрузке операционная система фиксирует смещение действительного расположения программного кода относительно виртуального адресного пространства. Во время выполнения программы при каждом обращении к оперативной памяти выполняется преобразование виртуального адреса в физический. Необходимо различать максимально возможное виртуальное адресное пространство процесса и назначенное (выделенное) процессу виртуальное адресное пространство. В первом случае речь идет о максимальном размере виртуального адресного пространства, определяемого архитектурой ОС. Процесс использует только часть доступного ему виртуального адресного пространства.

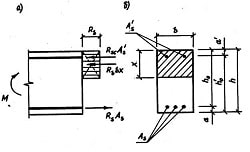

Рис. 13.4. Страничное распределение памяти

На рис. 13.4 показана схема страничного распределения памяти. Виртуальное адресное пространство каждого процесса делится на части одинакового, фиксированного для данной системы размера, называемые виртуальными страницами (virtual pages). В общем случае размер виртуального адресного пространства процесса не кратен размеру страницы, поэтому последняя страница каждого процесса дополняется фиктивной областью. Вся оперативная память машины также делится на части такого же размера, называемые физическими страницами (или блоками, или кадрами). Размер страницы выбирается равным степени двойки: 512, 1024, 4096 байт и т. д. Это позволяет упростить механизм преобразования адресов. При создании процесса ОС загружает в оперативную память несколько его виртуальных страниц (начальные страницы кодового сегмента и сегмента данных). Копия всего виртуального адресного пространства процесса находится на диске. Смежные виртуальные страницы не обязательно располагаются в смежных физических страницах. Для каждого процесса операционная система создает таблицу страниц — информационную структуру, содержащую записи обо всех виртуальных страницах процесса. Запись таблицы, называемая дескриптором страницы, включает следующую, информацию: ► номер физической страницы, в которую; загружена: данная виртуальная страница;. ► признак присутствия, устанавливаемый в единицу, если виртуальная страница находится в оперативной памяти; ► признак модификации страницы, который устанавливается в единицу всякий раз, когда производится запись по адресу, относящемуся к данной странице; ► признак обращения к странице, называемый также битом доступа, который устанавливается в единицу при каждом обращении по адресу, относящемуся к данной странице. Признаки присутствия, модификации и обращения в большинстве моделей современных процессоров устанавливаются аппаратно, схемами процессора при выполнении операции с памятью. Информация из таблиц страниц используется для решения вопроса о необходимости перемещения той или иной страницы между памятью и диском, а также для преобразования виртуального адреса в физический. Сами таблицы страниц, также как и описываемые ими страницы, размещаются в оперативной памяти. Адрес таблицы страниц включается в контекст соответствующего процесса. При активизации очередного процесса операционная система загружает адрес его таблицы страниц в специальный регистр процессора.

При каждом обращении к памяти выполняется поиск номера виртуальной страницы, содержащей требуемый адрес, затем по этому номеру определяется нужный элемент таблицы страниц, и из него извлекается описывающая страницу информация. Далее анализируется признак присутствия, и, если данная виртуальная страница находится в оперативной памяти, то выполняется преобразование виртуального адреса в физический, то есть виртуальный адрес заменяется указанным в записи таблицы физическим адресом. Если же нужная виртуальная страница в данный момент выгружена на диск, то происходит так называемое страничное прерывание. Выполняющийся процесс переводится в состояние ожидания, и активизируется другой процесс из очереди процессов, находящихся в состоянии готовности. Параллельно программа обработки страничного прерывания находит на диске требуемую виртуальную страницу (для этого операционная система должна помнить положение вытесненной страницы в страничном файле диска) и пытается загрузить ее в оперативную память. Если в памяти имеется свободная физическая страница, то загрузка выполняется немедленно, если же свободных страниц нет, то на основании принятой в данной системе стратегии замещения страниц решается вопрос о том, какую страницу следует выгрузить из оперативной памяти. После того как выбрана страница, которая должна покинуть оперативную память, обнуляется ее бит присутствия и анализируется ее признак модификации. Если выталкиваемая страница за время последнего пребывания в оперативной памяти была модифицирована, то ее новая версия должна быть переписана на диск. Если нет, то принимается во внимание, что на диске уже имеется предыдущая копия этой виртуальной страницы, и никакой записи на диск не производится. Физическая страница объявляется свободной. Из соображений безопасности в некоторых системах освобождаемая страница обнуляется, с тем, чтобы невозможно было использовать содержимое выгруженной страницы. Для хранения информации о положении вытесненной страницы в страничном файле ОС может использовать поля таблицы страниц или же другую системную структуру данных (например, дескриптор сегмента при сегментно-страничной организации виртуальной памяти). Виртуальный адрес при страничном распределении может быть представлен в виде пары (р, Sv), где р — порядковый номер виртуальной страницы процесса (нумерация страниц начинается с 0), a Sv — смещение в пределах виртуальной страницы. Физический адрес также может быть представлен в виде пары (n, Sf), где n — номер физической страницы, a Sf — смещение в пределах физической страницы. Задача подсистемы виртуальной памяти состоит в отображении (р, Sv) в (n, Sf). В пределах страницы непрерывная последовательность виртуальных адресов однозначно отображается в непрерывную последовательность физических адресов, а значит, смещения в виртуальном и физическом адресах Sv и S f равны между собой.

Отсюда следует простая схема преобразования виртуального адреса в физический. Младшие разряды физического адреса, соответствующие смещению, получаются переносом такого же количества младших разрядов из виртуального адреса. Старшие разряды физического адреса, соответствующие номеру физической страницы, определяются из таблицы страниц, в которой указывается соответствие виртуальных и физических страниц. Итак, пусть произошло обращение к памяти по некоторому виртуальному адресу. Аппаратными схемами процессора выполняются следующие действия: 1. Из специального регистра процессора извлекается адрес AT таблицы страниц активного процесса. На основании начального адреса таблицы страниц, номера виртуальной страницы р (старшие разряды виртуального адреса) и длины отдельной записи в таблице страниц L (системная константа) определяется адрес нужного дескриптора в таблице страниц: a=AT+(p*L). 2. Из этого дескриптора извлекается номер соответствующей физической страницы — n. 3. К номеру физической страницы присоединяется смещение s (младшие разряды виртуального адреса). Типичная машинная инструкция требует 3-4 обращений к памяти (выборка команды, извлечение операндов, запись результата). И при каждом обращении происходит либо преобразование виртуального адреса в физический, либо обработка страничного прерывания. Время выполнения этих операций в значительной степени влияет на общую производительность вычислительной системы, поэтому столь большое внимание разработчиков уделяется оптимизации виртуальной памяти. Именно для уменьшения времени преобразования адресов во всех процессорах предусмотрен аппаратный механизм получения физического адреса по виртуальному. С той же целью размер страницы выбирается равным степени двойки, благодаря чему двоичная запись адреса легко разделяется на номер страницы и смещение, и в результате в процедуре преобразования адресов более длительная операция сложения заменяется операцией присоединения (конкатенации). Другим важным фактором, влияющим на производительность системы, является частота страничных прерываний, на которую, в свою очередь, влияют размер страницы и принятые в данной системе правила выбора страниц для выгрузки и загрузки. При неправильно выбранной стратегии замещения страниц могут возникать ситуации, когда система тратит большую часть времени впустую, на подкачку страниц из оперативной памяти на диск и обратно.

При выборе страницы на выгрузку могут быть использованы различные критерии, смысл которых сводится к одному: на диск выталкивается страница, к которой в будущем начиная с данного момента дольше всего не будет обращений. Поскольку точно предсказать ход вычислительного процесса невозможно, то невозможно точно определить страницу, подлежащую выгрузке. Управление памятью в операционной системе Функции ОС по управлению памятью Под памятью (memory) здесь подразумевается оперативная память компьютера. В отличие от памяти жесткого диска, которую называют внешней памятью (storage), оперативной памяти для сохранения информации требуется постоянное электропитание. Необходимым условием для того, чтобы программа могла выполняться, является ее нахождение в оперативной памяти. Только в этом случае процессор может извлекать команды из памяти и интерпретировать их, выполняя заданные действия. Объем оперативной памяти, который имеется в компьютере, существенно сказывается на характере протекания вычислительного процесса. Он ограничивает число одновременно выполняющихся программ и размеры их виртуальных адресных пространств. Память является важнейшим ресурсом, требующим тщательного управления со стороны мультипрограммной операционной системы. Память распределяется как между модулями прикладных программ, так и между модулями самой операционной системы. В ранних ОС управление памятью сводилось просто к загрузке программы и ее данных из некоторого внешнего накопителя (перфоленты, магнитной ленты или магнитного диска) в память. С появлением мультипрограммирования перед ОС были поставлены новые задачи, связанные с распределением имеющейся памяти между несколькими одновременно выполняющимися программами. Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной системе являются: ► отслеживание свободной и занятой памяти; ► выделение памяти процессам и освобождение памяти по завершении процессов; ► вытеснение кодов и данных процессов из оперативной памяти на диск (полное или частичное), когда размеры основной памяти не достаточны для размещения в ней всех процессов, и возвращение их в оперативную память, когда в ней освобождается место; ► настройка адресов программы на конкретную область физической памяти. Помимо первоначального выделения памяти процессам при их создании ОС должна также заниматься динамическим распределением памяти, то есть выполнять запросы приложений на выделение им дополнительной памяти во время выполнения. После того как приложение перестает нуждаться в дополнительной памяти, оно может возвратить ее системе. Выделение памяти случайной длины в случайные моменты времени из общего пула памяти приводит к фрагментации и, вследствие этого, к неэффективному ее использованию. Дефрагментация памяти тоже является функцией операционной системы,

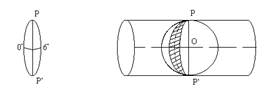

Во время работы операционной системы ей часто приходится создавать новые служебные информационные структуры, такие как описатели процессов и потоков, различные таблицы распределения ресурсов, буферы, используемые процессами для обмена данными, синхронизирующие объекты и т. п. Все эти системные объекты требуют памяти. В некоторых ОС заранее (во время установки) резервируется некоторый фиксированный объем памяти для системных нужд. В других же ОС используется более гибкий подход, при котором память для системных целей выделяется динамически. В таком случае разные подсистемы ОС при создании своих таблиц, объектов, структур и т. п. обращаются к подсистеме управления памятью с запросами. Защита памяти — это еще одна важная задача операционной системы, которая состоит в том, чтобы не позволить выполняемому процессу записывать или читать данные из памяти, назначенной другому процессу. Эта функция, как правило, реализуется программными модулями ОС в тесном взаимодействии с аппаратными средствами. Типы адресов Для идентификации переменных и команд на разных этапах жизненного цикла программы используются символьные имена (метки), виртуальные адреса и физические адреса (рис. 13.1).

► Физические адреса соответствуют номерам ячеек оперативной памяти, где в действительности расположены или будут расположены переменные и команды. ► Символьные имена, называемые иногда логическими адресами, присваивает пользователь при написании программы на алгоритмическом языке или ассемблере. ► Виртуальные адреса называемые иногда математическими, вырабатывает транслятор, переводящий программу на машинный язык. Поскольку во время трансляции в общем случае не известно, в какое место оперативной памяти будет загружена программа, то транслятор присваивает переменным и командам виртуальные (условные) адреса, обычно считая по умолчанию, что начальным адресом программы будет нулевой адрес. Совокупность виртуальных адресов процесса называется виртуальным адресным пространством. Диапазон возможных адресов виртуального пространства у всех процессов является одним и тем же. Например, при использовании 32-разрядных виртуальных адресов этот диапазон задается границами 00000000h и FFFFFFFFh. Тем не менее, каждый процесс имеет собственное виртуальное адресное пространство – транслятор присваивает виртуальные адреса переменным и кодам в каждой программе независимо. В разных операционных системах используются разные способы структуризации виртуального адресного пространства. 1. В одних ОС виртуальное адресное пространство процесса подобно физической памяти представлено в виде непрерывной линейной последовательности виртуальных адресов. Такую структуру адресного пространства называют также плоской (flat). При этом виртуальным адресом является единственное число, представляющее собой смещение относительно начала (обычно это значение 000...000) виртуального адресного пространства. Адрес такого типа называют линейным виртуальным адресом. 2. В других ОС виртуальное адресное пространство делится на части, называемые сегментами (или секциями, или областями, или другими терминами). В этом случае помимо линейного адреса может быть использован виртуальный адрес, представляющий собой пару чисел (n, т), где п определяет сегмент, а т — смещение внутри сегмента.

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 397; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.159.116 (0.028 с.) |