Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Тема 3. Сердечно-легочная и мозговая реанимация. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

Содержание темы. 1. Общее понятие о реаниматологии и реанимации. 2. Характеристика терминальных состояний. 3. Элементарное поддержание жизни - основная задача при оказании ПМП. 4. Основное правило сердечно-легочной реанимации (правило АВС). 5. Техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 6. Порядок контроля за эффективностью СЛР.

После изучения темы студент должен знать: • что следует понимать под сердечно-легочной и мозговой реанимацией; • какие состояния относятся к терминальным; • основные признаки клинической смерти; • что такое элементраное поддержание жизни; • правило АВС; • приемы, обеспечивающие проходимость дыхательных путей; • технику выыполнения непрямого массажа сердца; • технику проведения искусственного дыхания; • способы контроля эффективности реанимации; После проведения практического занятия студент должен уметь: Ключевые слова Реаниматология - это раздел медицины, изучающий вопросы умирания и оживления организма. Реанимация - это комплекс мероприятий, выполняемых для восстановления сердечной деятельности, дыхания и функции мозга при терминальных состояниях.

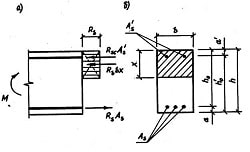

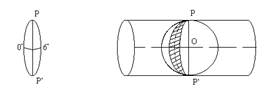

прим Геймлиха

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ И ДОВРАЧЕБНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК Каковы основные причины развития анафилактического шока? Это угрожающее жизни острое проявление аллергической реакции. Чаще развивается в ответ на парентеральное введение лекарственных препаратов, таких как пенициллин, сульфаниламиды, сыворотки, вакцины, белковые препараты, рентгеноконтрастные вещества и др., а также появляется при проведении провокационных проб с пыльцевыми и реже пищевыми аллергенами. Возможно возникновение анафилактического шока при укусах насекомых. Что представляет собой типичная клиническая картина анафилактического шока? Клиническая картина анафилактического шока характеризуется быстротой развития — через несколько секунд или минут после контакта с аллергеном. Отмечается угнетение сознания, падение артериального давления, появляются судороги, непроизвольное мочеиспускание. Молниеносное течение анафилактического шока заканчивается летальным исходом. У большинства заболевание начинается с появления чувства жара, гиперемии кожи, страха смерти, возбуждения или, наоборот, депрессии, головной боли, боли за грудиной, удушья. Иногда развивается отек гортани по типу отека Квинке со стридорозным дыханием, появляются кожный зуд, высыпания, ринорея, сухой надсадный кашель. Артериальное давление резко падает, пульс становится нитевидным, может быть выражен геморрагический синдром с петехильными высыпаниями. 'Что является причиной смерти при развитии анафилактического шока? Смерть может наступить от острой дыхательной недостаточности вследствие бронхоспазма и отека легких, острой сердечно-сосудистой недостаточности с развитием гиповолемии или отека мозга.

|

|||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.89.82 (0.008 с.) |