Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Развитие диалога между изобразительным искусством и наукой

Глава 27 Художественные универсалии и австрийский экспрессионизм

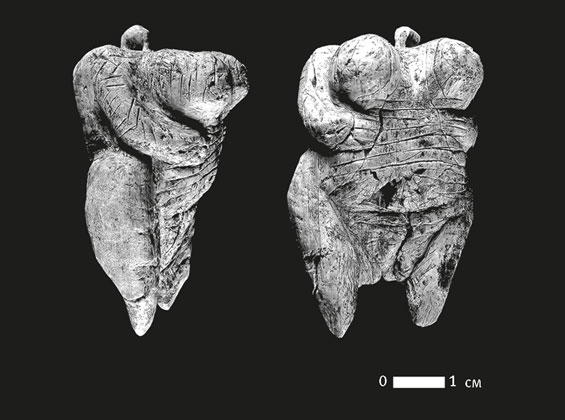

В 2008 году археолог Николас Конрад на юге Германии открыл древнейшее, по-видимому, из известных изображений человека – так называемую Венеру из Холе-Фельс. Статуэтке из мамонтовой кости около 35 тыс. лет (рис. 27–1). Комментируя замечательную находку, Пол Мелларс обратил внимание на ее “откровенно, почти вызывающе сексуальную природу”[193]. Доисторический автор изобразил голову, руки и ноги женщины крошечными, при этом утрировав грудь, половые органы, живот и бедра[194]. Эти признаки роднят статуэтку из Холе-Фельс с палеолитическими венерами, изготовленными 5–10 тыс. лет спустя в разных районах Европы. Археологи полагают, что эти статуэтки указывают на верования, связанные с плодородием. Мелларс делает вывод: как бы мы ни смотрели на эти статуэтки, “сексуальный символизм европейского (да и мирового) искусства восходит к заре эволюции нашего вида”[195]. Австрийские экспрессионисты конца XIX – начала XX века создавали, по сути, современные версии этой статуэтки, утрируя черты лица и части тела в попытке усилить эмоциональные, эротические, агрессивные и тревожные репрезентации своих субъектов. Эта преемственность поднимает ряд вопросов.

Рис. 27–1. “Венера из Холе-Фельс”.

Есть ли у искусства универсальные свойства и функции? Каждое поколение создает новые стили и формы выражения – отчасти под влиянием достижений науки и техники, отчасти за счет меняющихся представлений, знаний, потребностей и ожиданий художников. Но сохраняются ли в искусстве универсалии? И если да, то как они воспринимаются специализированными проводящими путями нашего мозга и в чем их сила? Могут ли представления о таких универсалиях дать научную основу для понимания художественных новшеств какой-либо культурной среды? Хотя поиски ответов на вопросы, касающиеся природы искусства и его восприятия, только начинаются, самое время задуматься об этих проблемах. Ведь еще недавно, в последние два десятилетия XX века, из слияния когнитивной психологии и нейробиологии возникла новая наука о человеческой психике. Ее значение не ограничивается вкладом в расширение научных знаний. Предоставив нам возможность изучать научными методами восприятие, эмоции, эмпатию, научение, память и другие сложные психические процессы, она сулит преодоление пропасти, разделяющей науку и искусство. Поскольку и создание произведений искусства художниками, и реакция зрителей зависят от работы мозга, одна из интереснейших задач новой биологической науки состоит в том, чтобы разобраться в самой природе искусства. Весьма вероятно, что когда мы лучше разберемся в биологии восприятия, эмоций, эмпатии и творчества, будет легче понять, почему искусство так воздействует на нас и почему оно остается неотъемлемой частью едва ли не любой культуры.

Семир Зеки, один из первых исследователей нейробиологических основ эстетики, напоминает, что основная функция мозга состоит в получении знаний о мире и что изобразительное искусство представляет собой одно из порождений этой функции. Мы получаем знания из многих источников: из книг, интернета, из собственного опыта. Но изобразительное искусство, полагает Зеки, дает нам нечто особое. Мы получаем знания о мире с помощью всех органов чувств, но в нашем распоряжении нет другого настолько же эффективного средства приобретения знаний, как зрение. Более того, некоторые категории знаний, например о мимических выражениях, можно получить лишь посредством зрения. Поскольку зрение – активный процесс, изобразительное искусство поощряет нас к активному, творческому познанию мира.

Анализируя творчество австрийских экспрессионистов, мы столкнулись с вопросами, связанными с нейроэстетикой эмоций – направлением, призванным соединить искусствоведение с когнитивной психологией и нейробиологией восприятия, эмоций и эмпатии. На некоторые вопросы можно попытаться ответить уже сейчас. Какова природа эстетики? Управляют ли реакцией на произведения искусства общие биологические принципы – или эта реакция всегда индивидуальна? Специалист по философии искусства Деннис Даттон выделяет два взгляда на реакцию зрителя. Первый преобладал в гуманитарных науках во второй половине XX века: психика есть чистый лист, на котором в ходе опыта и научения оказываются записаны в том числе творческие способности и способность к восприятию искусства. Второй, более убедительный взгляд предполагает, что искусство – не побочный продукт эволюции, а скорее адаптация, способствующая выживанию нашего вида.

Даттон считает, что эволюция сделала нас прирожденными рассказчиками благодаря огромной ценности воображения: удовольствие, которое мы получаем, когда рассказываем, обусловлено тем, что это позволяет нам расширить опыт и порассуждать о проблемах, с которыми мы можем столкнуться. Предметно-изобразительное искусство – одна из форм поведения, при котором “рассказывающий” художник и воспринимающий его “рассказ” зритель могут визуально представлять рассказ, анализируя взаимоотношения персонажей в контексте социальной и физической среды. Подобные нарративы, в том числе произведения искусства, позволяют сравнительно безопасно решать проблемы. Язык, способность создавать нарративы и некоторые жанры искусства позволяют конструировать уникальные модели мира и обмениваться ими. Изобразительное искусство позволяет участвовать в творчестве и передаче его плодов примерно так же, как это делает литература. В обоих случаях зритель или читатель воспринимает некие сюжеты, изложенные с чьих-то индивидуальных позиций, и может увидеть отношения персонажей и события с точки зрения другого человека. В литературе это свойство ярко проявилось в произведениях Артура Шницлера. Наслаждаясь литературой и искусством, мы используем модель психического состояния, позволяющую воспринимать мир в новых ракурсах, благодаря которым мы можем, ничем не рискуя, сталкиваться с проблемами и находить их решения. Адаптивное значение этой способности состоит в том, что она дает возможность мысленно проигрывать свое поведение в опасных ситуациях, с которыми мы можем столкнуться впоследствии, и приготовиться к встрече с ними. Одним из главных прорывов в живописи после эпохи Возрождения стало появление “внешней связности” (Ригль) – активного участия зрителя в завершении сюжета картины. Зритель, рассматривающий картины, обладающие этим свойством (а также читатель), играет в нарративе активную роль, без него произведение остается незавершенным. Одна из особенностей таких картин состоит в том, что, рассказывая сюжет и предлагая зрителю место персонажа, они вызывают сложные эмоциональные реакции и активируют различные модуляторные системы его мозга. Мы знаем на примере “Юдифи” Климта, как картина может манипулировать эмоциями, за которые отвечают разные отделы мозга, и приводить зрителя в исключительно сложное и при этом специфическое эмоциональное состояние. Информация, передаваемая рассказом или картиной, не всегда проста. Любой оттенок интонации, слабое сокращение мимических мышц может иметь значение. Принимая такие сигналы, мы понимаем, какие эмоции испытывает персонаж, и можем прогнозировать его действия. Для жизни в обществе необходимо улавливать и понимать подобные сигналы. Именно поэтому мы обзавелись сложной нейронной “аппаратурой”, создаем произведения искусства, дорожим ими и стремимся к ним: искусство помогает нам разбираться в социальных и эмоциональных сигналах, важных для выживания. Язык и способность рассказывать позволяют нам не только моделировать окружающий мир, но и делиться конструируемыми моделями.

Почему искусство выдержало проверку временем? В чем его притягательность? Социопсихолог Эллен Диссанайаке и искусствовед Нэнси Эйкен независимо искали ответы на эти вопросы, приняв эволюционно-биологический подход. Они начали с того, что отметили вездесущесть искусства: оно свойственно всем обществам, начиная, по меньшей мере, с палеолита (35 тыс. лет назад). Значит, несмотря на то, что искусство, в отличие от пищи и питья, на первый взгляд для выживания не требуется, оно должно выполнять важную функцию. Упрощенные формы характерных человеческих свойств, таких как язык, символическое поведение, изготовление орудий труда и сохранение культуры, доступны и некоторым другим животным, но искусство остается прерогативой человека. Интересно, что кроманьонцы, похожие на нас и физически, и психически, уже 32 тыс. лет назад оставили на стенах пещеры Шове на юге Франции прекрасные рисунки, а неандертальцы, жившие в Европе в то же время, насколько известно, вообще не знали предметно-изобразительного искусства. Эйкен пишет:

Хотя у нас нет точных данных о том, почему вымерли неандертальцы и выжил только один вид рода Homo, можно предположить, что это связано с наличием у наших предков-кроманьонцев искусства, помогавшего сплочению их групп и обеспечившего их выживание. Тем временем другие виды, у которых не было этого уникального преимущества, не сумели опережать изменения среды и успешно конкурировать с кроманьонцами за ресурсы[196].

Диссанайаке также полагает, что искусство, творимое и воспринимаемое, возникло и сохранилось потому, что со времен палеолита служило средством сплочения. Объединяя людей, оно увеличивало шансы на выживание всех и каждого члена общины. Одним из средств связывания служила способность искусства делать запоминающимися и приятными социально значимые объекты, формы деятельности и события. Исследовательница отмечает, что наши предки украшали предметы быта тщательнее, чем того требовала необходимость: “Возможно, самая замечательная черта первобытного искусства заключалась в том, что оно было неотделимо от обыденной жизни людей, при этом неизбежно играя заметную роль во всевозможных ритуалах”[197]. Вызывая эмоциональные реакции, включающие когнитивные и физиологические составляющие, искусство может влиять на организм. Джон Туби и Леда Космидес, входящие в число основателей эволюционной психологии, высказывают идеи, близкие к идеям Эрнста Криса и Эрнста Гомбриха:

Мы воспринимаем искусство как универсальное явление потому, что каждый человек по своей эволюционной природе – прирожденный художник, чье психическое развитие следует сформированным эволюцией эстетическим принципам. Начиная с младенчества ощущения, которыми мы сами управляем, служат нам первой художественной средой, а каждый из нас служит себе первой аудиторией. Подавляющее большинство самоуправляемых эстетических ощущений, начиная от того, как мы бегаем и прыгаем, и заканчивая выдумываемыми сюжетами, недоступны другим, но в нашем распоряжении всегда имеются пути выражения, позволяющие другим людям воспринимать наши творения… Изобретение новых носителей информации (краски, глины, кинопленки и т. д.) позволило людям… расширять круг доступных аудитории форм искусства. Вместе с тем… то, что в нашем обществе принято называть искусством, составляет лишь малую часть сферы эстетики, хотя наша способность записывать исполнения на постоянных носителях сделала эти нацеленные на аудиторию формы искусства массовыми, а в лучших своих проявлениях – неотразимыми[198].

Художники используют базовые эмоции зрителя, стремясь вызвать определенные реакции. Чтобы разобраться, как они это делают, специалист по когнитивной психологии Вилейанур Рамачандран занялся поисками “закономерностей, лежащих в основе всевозможных проявлений художественного опыта человека”[199], то есть законов, восходящих к фундаментальным гештальт-принципам зрительного восприятия. Углубляя подход, который Крис и Гомбрих применили к карикатуре, Рамачандран доказывает, что многие формы искусства обязаны успехом гиперболизации, искажениям, призванным возбуждать любопытство и вызывать приносящие зрителю удовлетворение эмоциональные реакции. Однако искусство не смогло бы так воздействовать на нас, если бы отклонения от реалистичной передачи действительности были произвольными. Эти отклонения, утверждает Нэнси Эйкен, должны опираться на врожденные механизмы вызова эмоций, что вновь напоминает о важности утрированных стимулов. Это открытие психологов и этологов легло в основу изучения способности простого сигнального стимула вызывать полноценные поведенческие реакции и способности утрированных вариантов такого стимула усиливать эти реакции. Рамачандран называет эту закономерность принципом смещения пика [200]. Согласно этой концепции, художник пытается не только передать характер модели, но и гиперболизировать его и сильнее воздействовать на нейронные механизмы, которые могла бы активировать встреча с таким человеком в реальной жизни. Рамачандран подчеркивает, что способность художника выделять важнейшие черты образа и отбрасывать избыточную или незначащую информацию подобна соответствующей способности, выработавшейся в ходе эволюции у нашей зрительной системы. Художник бессознательно вызывает утрированные знаковые стимулы, беря усредненные черты лица, “вычитая” их из черт изображаемого человека, а затем гиперболизируя их.

Принцип смещения пика применим не только к форме, но и к глубине и цвету. Мы явно наблюдаем утрирование глубины в отказе Климта от перспективы и утрирование цвета на портретах Кокошки и Шиле. Более того, Кокошка и Шиле, вслед за Ван Гогом, демонстрировали понимание принципа смещения пика, подчеркивая особенности текстуры изображаемых лиц. Помимо указанного принципа, Рамачандран выделяет еще десять принципов, лежащих в основе искусства, частично установленных гештальтпсихологами и, по мнению исследователя, универсальных: группировки, контраста, изоляции, решения проблем восприятия, симметрии, неприятия случайных совпадений, повторения ритма, упорядоченности, баланса и метафоры. При этом представление об универсальных законах эстетики отнюдь не отвергает значения исторического контекста, стиля, местных предпочтений и самобытности художника – факторов, которые подчеркивал Ригль. Возникновение художественных школ, например венского модерна рубежа XIX–XX веков, может быть прямо связано с интеллектуальными и культурными событиями конкретного времени и места. Рамачандран лишь указывает некоторые общие закономерности, которые художники, сознательно или бессознательно, склонны соблюдать. Какие именно закономерности и насколько успешно подчеркивает художник, зависит и от влияния на него современников и предшественников, и от духа времени, и от собственных способностей, интересов и самобытности. Так, можно сказать, что французские импрессионисты особенно преуспели в создании новых вариаций цветового пространства, перейдя к работе при естественном освещении, а австрийские экспрессионисты – в смещении эмоционального пространства, передавая в изображениях лиц и тел новые знания об эмоциях и инстинктах. И те, и другие сделали открытия, касающиеся универсальных принципов, лежащих в основе работы зрительной и эмоциональной систем. Художникам свойственно интуитивное понимание еще одного универсального биологического принципа: ограниченных возможностей нашего внимания. В любой момент времени сознание может быть сосредоточено лишь на одном устойчивом нейронном представлении. Рамачандран отмечает, что, поскольку ключевая информация о лице или теле содержится в их очертаниях, все остальное (например цвет кожи) имеет для нас меньшее значение. Более того, такие детали могут даже отвлекать. Вот почему на нас сильно воздействуют темные контуры лиц и тел у Климта, которые получили развитие у Шиле и Кокошки. Эти контуры привлекают внимание, исключительно успешно активируя нейронные механизмы эмоциональных реакций. Задача художника состоит в том, чтобы внедрить в изображения смещения пиков и отбросить все остальное, позволив зрителю сосредоточить все ресурсы своего внимания на том, что стремится передать художник. Иногда для этого даже не нужны цвета. Шиле пользовался цветом экономно (иногда вовсе не пользовался), однако его работы производят очень сильное впечатление.

Первые открытия, касающиеся механизмов восприятия и эмоций зрителя, рассматривающего произведение искусства, сделали специалисты по когнитивной психологии. Дело Ригля продолжили Крис, Гомбрих и Рамачандран. С их помощью мы узнали, что изображения, создаваемые художниками, воссоздаются в мозге, обладающем способностью (впервые замеченной гештальтпсихологами) конструировать модели и видимого, и эмоционального мира. Главное здесь то, что мозг художника, формируя образы людей и окружающей их среды, использует те же нейронные пути, посредством которых в обыденной жизни формируются модели действительности. Развивая эту мысль, Крис писал, что работе мозга художника, конструирующего модели физических и психических реалий, аналогична работа мозга зрителя, творчески воссоздающего эти модели. Сила искусства экспрессионистов связана с тем, что оно связным образом задействует системы эмоциональных реакций и восприятия нашего мозга, причем за счет объединения эмоциональных возможностей карикатуры с возможностями приемов графики, живописи и использования цвета, характерных для XX века. Художники с давних пор придавали особое значение лицам, рукам и эрогенным зонам, но Климт, Кокошка и Шиле научились не только привлекать внимание зрителя к этим частям тела. Утрируя их и демонстрируя зрителю технику такого утрирования, они ввели в искусство новую символику, вызывающую сильные эмоциональные реакции. Экспрессионисты заставляют нас видеть маркеры, которыми пользуются эмоциональные системы мозга. Восприятие эмоций зрителем отчасти определяется подражанием и эмпатией и предполагает участие системы распознавания биологического движения, моторных нейронов и модели психического состояния. Соответствующие нейронные системы включаются в мозге автоматически. В соответствии с одним из выводов из теории Джемса – Ланге, и подтвержденных современными исследованиями работы эмоциональной системы мозга, шедевры изобразительного искусства позволяют нам испытывать глубокое наслаждение – бессознательное, но способное вызывать сознательные чувства. Так, при виде безмятежных и величественных людей у Климта мы сами становимся спокойнее, а при виде персонажей Шиле у нас повышается уровень тревожности. Еще Дарвин отмечал, что имеется непрерывный ряд из шести стереотипных эмоций, соответствующих участкам шкалы между крайним удовольствием и крайним страданием. Положение любой нашей эмоции на шкале определяется работой миндалевидного тела, полосатого тела, префронтальной коры и различных модуляторных систем мозга. Возможно, именно благодаря непрерывности данного ряда картина может вызывать широкий спектр ощущений, и именно непрерывность позволяла экспрессионистам блистательно соединять в своем творчестве принципиально разные эмоции: эротическое наслаждение и ужас, страх смерти и надежду рождения.

Климт, Кокошка и Шиле использовали сложные эмоции для передачи бессознательных влечений изображаемых людей в рамках универсальных законов искусства. Каждый в контексте своего времени выполнил две важные задачи. Во-первых, их работы транслируют эмоции изображенных людей. Оценивая их, мы испытываем эмпатию и можем почувствовать то, что чувствовали модели. Во-вторых, эти картины привлекают внимание к принципиальным эмоциональным компонентам, подчеркнутым с помощью приемов карикатуры. Упрощая очертания лиц, рук и тел, австрийские экспрессионисты умели быстро передать облик портретируемых, давая зрителю больше времени на переживание возбуждаемых картиной эмоций.

Глава 28 Творческий мозг

Художники отличаются от других людей не тем, что больше чувствуют. Секрет художника – в способности воплощать, делать явными чувства, которые мы все испытываем. Марта Грэм [201]

Именно это по-своему делает и художник, и поэт, и философ, и ученый. В упрощенный и ясный образ мира и его становления каждый из них вносит центр притяжения своей эмоциональной жизни, чтобы обрести душевный покой, недоступный ему в узких рамках водоворота своих личных ощущений. Альберт Эйнштейн [202]

Ихудожники, и ученые – всегда редукционисты. Но и те, и другие познают и осмысляют мир, используя две разные формы редукционизма. Ученые конструируют проверяемые и видоизменяемые модели различных элементов мира. Проверка таких моделей требует устранять влияние предвзятости наблюдателя и опираться на объективные измерения. Художники также формируют модели мира, но эти модели – продукт не эмпирических приближений, а субъективных впечатлений от неоднозначной действительности, с которой они сталкиваются в жизни. Конструирование моделей мира – это также важнейшая функция систем мозга, отвечающих за восприятие, эмоции и социальные взаимодействия. Именно способность к такому моделированию делает возможным создание произведений искусства художником и воссоздание их зрителем. И то, и другое связано с творческими по своей природе механизмами работы мозга. Кроме того, и художник, и зритель испытывает озарения, мысленно восклицая “ага!”, и системы нейронов, задействованные при этом у каждого, по-видимому, схожи. Роль творчества в создании и восприятии художественных произведений стала предметом исследований психологов и искусствоведов, использующих методы когнитивной психологии, а также (недавно) нейробиологов. Для биологов природа творчества и природа сознания составляют две важные проблемы, пока нерешенные. С точки зрения когнитивной психологии, художник изображает мир и людей, воздействуя на способность мозга зрителя конструировать модели эмоциональных и визуальных реалий. Для этого художнику необходимо интуитивно понимать закономерности зрительного восприятия, эмоций и эмпатии. Способность мозга подражать и сопереживать, в свою очередь, дает художнику и зрителю доступ во внутренний мир других людей. Американский искусствовед Бернард Беренсон, возможно, первым обратил внимание на мышечные сокращения, возникающие у зрителя, смотрящего на изображение другого человека, то есть на то, что зритель бессознательно подстраивает собственное мимическое выражение и позу, подражая изображенному. Беренсон полагал, что эта реакция имеет эмпатическую природу и сопряжена с переменой эмоционального состояния. Сегодня мы можем объяснить это работой зеркальных нейронов и модели психического состояния. Подражание мимическому выражению и позе изображенного не только помогает зрителю проникнуть в его предполагаемые чувства, но и позволяет спроецировать свои собственные чувства на этого человека. Эрнст Гомбрих утверждал, что художник, проецируя свои чувства на изображаемого человека, может сделать его похожим на самого себя. В качестве особенно наглядного примера Гомбрих приводил написанный Кокошкой портрет Томаша Масарика – первого президента независимой Чехословакии. На портрете Масарик удивительно напоминает самого художника (рис. II–39). Гомбрих писал, что способность Кокошки к эмпатии и проецированию чувств позволяет зрителю многое понять в изображенном, чего не позволяют сделать портреты, написанные художниками, которые не так глубоко погружались в психологию портретируемых. Способность испытывать эмпатию и эмпатически изображать людей давала Кокошке возможность показать зрителям мысли и чувства и персонажей картин, и художника.

Изобразительное искусство во многом привлекательно своей неоднозначностью. Одно и то же произведение вызывает разную реакцию у разных зрителей, и даже у одного зрителя в разное время. Более того, два зрителя могут создавать такие же несхожие реконструкции одной картины, как два художника запечатлевать один и тот же пейзаж. Наши отношения с той или иной картиной включают постоянную бессознательную подстройку ощущений в соответствии с тем, что видят глаза, сканируя изображение в поисках признаков, подтверждающих или опровергающих наши реакции[203]. Избирательным вниманием каждого зрителя управляет уникальный набор личных и исторических ассоциаций. Гомбрих приводил в качестве примера Мону Лизу, которая выглядит как живая и чье лицо меняется будто на глазах: “Все это похоже на мистику, но великое искусство и в самом деле нередко завораживает своей таинственностью”[204]. И художник, и зритель вносят в произведение свое творческий вклад. Творчество и ученого, и художника, и даже зрительной системы нашего мозга неизменно приводит к возникновению чего-либо самобытного, неповторимого. Отсюда два важных вопроса: какова природа творчества? Какие когнитивные процессы в нем участвуют? Для начала попытаемся разобраться, в состоянии ли мы ответить на эти вопросы. Нобелевский лауреат Питер Медавар считал, что “представление о творчестве как о чем-то недоступном для анализа – это романтическая иллюзия, от которой пора отказаться”[205]. По-моему, он прав. Медавар доказывал, что для анализа творчества потребуются параллельные исследования в целом ряде областей. Действительно, мы начинаем понимать, как сложно устроено творчество и какое множество форм оно может принимать. Познание его природы и механизмов только начинается.

Уникальна ли способность к творчеству для человеческого мозга – или же она свойственна всем достаточно сложным устройствам, обрабатывающим информацию? Некоторые ученые, работающие в области искусственного интеллекта, утверждают, что когда компьютеры станут достаточно мощными, им будут доступны проявления творческого интеллекта, обычно ассоциируемые исключительно с людьми, например, способность распознавать лица и умение формулировать новые идеи. Эту точку зрения отстаивает, в частности, изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл в книге “Сингулярность уже близка”. Курцвейл полагает, что настанет время, когда ученые, создающие программы для подобных компьютеров, построят машины, которые окажутся умнее своих авторов. Эти машины, в свою очередь, будут способны проектировать машины еще умнее себя. Курцвейл считает, что в ближайшие десятилетия информационные технологии смогут охватить значительную часть человеческих знаний. Это приведет к компьютерному суперинтеллекту, который бросит вызов самой природе человеческого мышления. Важный шаг вперед в этой области был сделан к 2011 году, когда компания Ай-би-эм построила компьютер “Ватсон” (размером с комнату), способный понимать человеческую речь и отвечать на широкий круг вопросов. “Ватсон” принял участие в телевикторине Jeopardy! [“Своя игра”], где от участников требуются не только энциклопедические знания, но и способность понимать двусмысленные вопросы. Компьютер успешно справлялся со сложно построенными вопросами и извлечением из памяти ответов, причем делал это быстрее, чем два чемпиона викторины. Он столкнулся с трудностями лишь тогда, когда дело дошло до связывания неоднозначно сформулированных вопросов с данными в памяти. Способность справляться с неоднозначностью требует понимания тонкостей, а в этом человеческий мозг по-прежнему не знает себе равных. Тем не менее, “Ватсон” и “Дип блю” поднимают интереснейший вопрос: думают ли сложные вычислительные системы в том психологически точном смысле, в каком думает человек, или просто выполняют исключительно сложные вычисления? Можно ли применять слово “думать” по отношению к машине, или же делать это означало бы смешивать психологическое явление с его компьютерной моделью? На этот вопрос пока нет однозначного ответа. Философ Джон Серль из Калифорнийского университета в Беркли полагает, что компьютерную программу, какой бы “умной” она ни была, нельзя приравнивать к человеческому разуму. Он предложил интересный мысленный эксперимент “Китайская комната”, демонстрирующий разницу между мышлением компьютерной системы, такой как “Дип блю” или “Ватсон”, и человеческого мозга. Представим себе комнату, в которой сидит человек. У него имеется список правил, позволяющих находить соответствия между последовательностями символов из одного набора и последовательностями символов из другого набора. В данном случае это записанные иероглифами предложения на китайском языке. Предположим, что человек в комнате не знает китайского. Подбор соответствий между последовательностями из двух наборов для него будет делом чисто формальным – в том смысле, что будет зависеть исключительно от формы символов, а не от их значений. Знание китайского языка от него и не требуется. Представим себе, что этот человек хорошо научился работать с такими последовательностями в соответствии с имеющимся у него списком правил, и всякий раз, когда в комнату передают очередное предложение на китайском, он вскоре выдает в ответ другое предложение, также на китайском. Для человека снаружи, владеющего китайским, символы, передаваемые в комнату, представляют собой вопросы, а получаемые оттуда символы – ответы. Ответы соответствуют вопросам так же хорошо, как если бы в комнате сидел знаток китайского, дающий ответы осмысленно. Но человек в комнате не знает по-китайски ни слова. В комнате происходит лишь обработка последовательностей символов на основании их формы, то есть синтаксиса. Для настоящего же понимания требуется семантика, то есть знание значений символов. Теперь представим, что вместо человека в “китайской комнате” компьютер, запрограммированный на подбор ответов в соответствии с тем же списком. Серль утверждает, что от этого ничего не изменится. Компьютер, как и человек, будет обрабатывать последовательности символов, исходя из их синтаксиса. Компьютер точно так же не понимает китайского, как и человек в комнате. Именно так, по-видимому, работают такие компьютеры, как “Ватсон”. Хотя он и способен отвечать на широчайший круг вопросов (о политике и поэзии, науке и спорте, даже о том, как готовить спагетти карбонара), нельзя сказать, что он понимает ответы на эти вопросы, точно так же как нельзя сказать, что человек в “китайской комнате” понимает китайский. Хотя “Ватсон”, отвечая на вопросы, демонстрировал такое же поведение, как и соперники, люди понимали, что именно они говорят, а компьютер – нет. Многие работающие в области искусственного интеллекта и некоторые специалисты по когнитивной психологии, придерживающиеся вычислительной теории психики, полагают, что нельзя провести четкую грань между мышлением и вычислительной обработкой информации. Они считают, что аргументы Серля против вычислительной теории психики основаны не на фактах, а лишь на ощущении, что когда мы понимаем то или иное предложение, мы не просто обрабатываем последовательность символов, а делаем нечто большее. Поскольку Серль не предъявил убедительных экспериментальных данных, опровергающих вычислительную теорию психики, оппоненты утверждают, что его выводы построены на интуиции, а они нередко небезупречны и просто ошибочны. Но даже не опираясь на интуицию, можно указать между вычислительной деятельностью мозга и работой машин разительные отличия, которые, возможно, не позволяют машинам обрести интеллект, подобный человеческому. Магнус Карлсен (выдающийся норвежский шахматист, в возрасте 21 года игравший наравне с Гарри Каспаровым) утверждает, что компьютеры, играющие в шахматы, ничуть не обладают интуицией. Они настолько быстро оперируют своими огромными запасами памяти, что им не требуется уметь играть ни остроумно, ни красиво, чтобы выигрывать у людей. Они умеют учитывать варианты на 15 ходов вперед и не нуждаются ни в каких уловках. Самые творческие шахматисты, такие как Карлсен, напротив, полагаются на интуитивные суждения о возможном развитии партии и чувствуют происходящее на доске. Поэтому они часто делают не те ходы, которые сделал бы компьютер. В результате шахматистам, которые совершенствуются в стратегии, полагаясь на шахматные программы и базы данных, оказывается трудно играть против таких, как Карлсен: их ходы непросто предсказать. Еще одно дело, которое с трудом дается компьютеру, – распознавание лиц. Паван Синха и его коллеги пишут:

Несмотря на массу усилий, потраченных на разработку компьютерных алгоритмов распознавания лиц, система, которую можно было бы успешно применять в нестрогих условиях, до сих пор не получена… Похоже, в данный момент единственная система, которая хорошо справляется с этими задачами, – зрительная система человеческого мозга[206].

Следует отметить, что человеческая система распознавания лиц пользуется не каким-либо одним исключительно сложным алгоритмом, а целым набором простых процессов. Эта стратегия выгодна в эволюционном плане: множеству простых параллельных процессов совершенствоваться проще, чем одному всеобъемлющему. Бессознательно отбирая наиболее эффективный в данных условиях процесс, мы умеем распознавать лица при разных обстоятельствах и делаем это гораздо эффективнее, чем мог бы позволить один исключительно точный алгоритм. Это одна из фундаментальных особенностей обработки зрительной информации, уже знакомая нам на примере множества признаков, по которым мы умеем оценивать расстояние до предметов и одним, и двумя глазами. Вероятно, она свойственна многим другим процессам. Вилейанур Рамачандран выразил эту мысль следующим образом: “Это как с двумя пьяными, пытающимися куда-то дойти: в одиночку ни один бы не справился, но поддерживая друг друга, они могут доплестись”[207]. Популяризатор науки и исследователь искусственного интеллекта Брайан Кристиан разбирает и другие различия между интеллектом человека и компьютера: человек лучше понимает речь, улавливает смысл отрывочных сведений, ориентируется в пространстве и намечает себе цели. Важнейшее же отличие человека от компьютера состоит в том, что мозг умеет пользоваться эмоциями и сознательным вниманием как подспорьем в принятии решений и прогнозировании событий. Уильям Джемс писал, что сознательное внимание дает нам возможность оценивать состояния собственной психики и совместно с эмоциями направляет нас на пути приобретения знаний. Кроме того, Кристиан отмечает, что совершенствуются не только компьютеры. В 1997 году “Дип блю” победил Каспарова (проиграв человеку предыдущий матч), и шахматист предложил в 1998 году матч-реванш. Руководители Ай-би-эм отказались. Опасаясь, что Каспаров разобрался в стратегии “Дип блю” и теперь выиграет, они приняли решение разобрать компьютер. Он не сыграл больше ни одной партии. Но если у современных компьютеров нет эмоций и самосознания, которые мы предполагаем у людей, и если их вычислительные методы принципиально отличаются от наших и несводимы к ним, то способен ли компьютер к творчеству, как мы его обычно понимаем? По крайней мере, компьютер можно запрограммировать на выработку новых идей. Например, компьютер удалось научить сочинять джазовую музыку и импровизировать на основе определенных алгоритмов. В целом компьютеры могут вырабатывать новые идеи, случайным образом комбинируя старые и проверяя результаты такого комбинирования исходя из определенных моделей. Интуитивные затруднения, мешающие нам предполагать у компьютеров способность творчески мыслить, связаны с некоторыми принципиальными особенностями нашего собственного творчества. Разобравшись в этих особенностях, мы приблизимся к пониманию того, что именно мы называем творчеством.

Крис Фрит и психиатр Нэнси Андреасен писали, что творчество невозможно без мастерства и трудолюбия. Помимо этих двух условий, они выделили еще четыре аспекта творчества: 1) творческие типы личности, 2) период бессознательной и сознательной подготовки к творчеству и вынашивания замысла, 3) начало творчества как такового и 4) последующая разработка замысла.

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; просмотров: 340; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.16.70.101 (0.07 с.) |