Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Рыбный садок, или плачут ли от радости

Какие страхи терзали нечистую совесть Сталина и какими методами пытались его клевреты – Берия, Абакумов и Кo – создать для него иллюзию безграничного могущества и абсолютной безопасности, никто из нас не знал. На нас только время от времени сыпались удары. Ни избежать их, ни уклониться, ни хотя бы спросить «за что?» мы не могли. Среди нас были две японки, обе учительницы. Маленькие, хрупкие, как куколки. Ночью их вызвали и увели. Стороной мы узнали, что они расстреляны. И для шахты 13/15 наступил черный день: по каким-то там «статейным признакам» очень много шахтеров, и притом лучшие работники – бурильщики, механики, слесари, были угнаны этапом туда, где формировался этот самый Горлаг. Докатилась очередь и до наших девчат. Нас, женщин, в шахте работало 200–240 «голов». Бытовичек было не больше 40; из числа остальных, политических, – процентов 60–70 хохлушки, так называемые «бандеровки». История когда-нибудь скажет свое слово (может быть, даже уже и сказала, только мне оно неизвестно?) о том смутном времени, когда украинцы и поляки, находясь между молотом и наковальней – СССР и Германией, – боролись по принципу «все против всех». Настоящей бандеровкой, боровшейся с оружием в руках, была одна Галя Галай, остальные – самые обыкновенные деревенские девчонки. Их целыми семьями судили за то, что кто-то из них «знал и не донес» на брата, отца, жениха-самостийника. Или хлеба дали, крынку молока, или рану перевязали какому-то бандеровцу, скрывавшемуся в лесу. Каждый лагпункт напоминал рыбий садок. Податься было некуда, а черпак хозяина раз за разом погружался в садок и выхватывал то того, то другого. Черпак погрузился, и десятка полтора-два девушек, бледных и растерянных, стоят в ожидании отправки. Казенные вещи сданы; свои – увязаны в узелки, котомки или фанерные чемоданчики, перевязанные бечевкой. Дежурнячки роются в них, как шакалы, отбирая все, что не было внесено в категорию «личных вещей», когда девчата прибыли на лагпункт «Нагорный»: сапоги, «москвички», юбки, купленные на свою грошовую зарплату, выменянные на хлеб, а чаще всего – подаренные «мужьями». Но не это огорчает их больше всего! Нет, не это... Каждая из девчонок оставляет в Угольном Оцеплении близкого человека – «мужа», хоть и лагерного.

«Мужья» делились на три главные категории. Вольняшки – горные мастера, взрывники и прочая «холостежь», главным образом из числа недавно освободившихся. Почти все они имели в самом Оцеплении (чаще всего – на РОРе) свои балки, куда к ним и приходили их «жены» на часок-другой после работы или оставались в оцеплении до следующего развода, если удавалось уговорить подругу выйти с разводом за оставшуюся – для счета на вахте. Вольняшки самым бессовестным образом водили за нос своих «жен». Рассуждали они так: «Вольных женщин в Норильске мало. Да они и носом крутят, их и содержи, и одевай: пальто зимнее, пальто демисезонное, платье, то да се. А заключенной? Килограмм сахара, полкило масла в месяц, юбка, сапоги, да на лето ситчик на платье. А уж она старается! Ублажает, не ворчит, а если забеременеет, то это уж не мое дело. Пусть рожает или аборт делает. Мне-то что?» Вторая разновидность (и таких большинство) – это заключенные более или менее обеспеченные: мастера, разные завы, бригадиры или просто горлохваты, которые могут чего-то там перехватить у вольняшек, выполняя их работу в шахте, или могут что-либо выжать обманом или шантажом у своих подчиненных и таким путем заиметь «плевательницу», в которую можно выплюнуть свое семя. Наконец, те, кто действительно нашел себе пару, которая и впрямь мнится ему самой подходящей для роли жены. Но их меньшинство. У бытовичек было даже по нескольку «мужей». У политических (если не считать большую часть «военных») это совсем иное дело: они всерьез считали, что эти лагерные мужья и по-настоящему их мужья, и тот, кто освобождается первым, будет ждать. А девчата-хохлушки всех считали своими сужеными. Не на сегодня, а на всю жизнь. И вот черпак подхватил очередную партию трепещущих рыбок. Впереди – страх неизвестного; позади – горечь разлуки. И кругом – отчаяние на фоне полнейшей беззащитности. Среди этапниц – Марийка Черная, маленькая смешливая певунья с бородавкой на курносом носу. Бледная, дрожащая. Рядом плачет Маша Кирийчок. – Вера Кузьминишна! – уж в который раз обращается она к своей напарнице, пожилой и рябой учительнице из Ясной Поляны. – Вы хоть изредка простирните моему Ване рубаху, его вши заедят без меня!

И она заливается слезами. Марийка Черная еще ниже опускает голову. Она думает о своем Илюше, с которым она работает в ламповой. Им освобождаться хоть и через целых пять лет, но вместе. В ламповую возьмут другую девушку. Рушится ее мечта быть и на воле его женой... Вот входит Катя Буханцева, нарядчица. В ее руке – список этапниц. – Становись на перекличку! Конвой на вахте! Стоя у стола, Буханцева вызывает девушек по фамилии. Они отвечают и проходят в двери. Печальная процессия дефилирует мимо стола. – Черная! –...Марья Михайловна, 1928 года рождения, статья 58–1-а, срок 10 лет. – Ты остаешься от этапа. Ступай на свое место! И без того бледная Марийка бледнеет еще больше, глаза стекленеют... В следующее мгновение она рухнула головой на стол. Чемоданчик покатился. А Марийка бьется головой и обеими руками об столешню и рыдает, рыдает... Она рыдает от счастья. Не оттого, что ее выпустят на волю... Нет! Она остается в неволе, но там, где она познала призрак счастья – того эфемерного счастья, которое может в любое мгновение рассеяться как дым. Что же произошло? А вот что: на «Нагорном» была еще одна Черная, и тоже Мария (только не Михайловна, а Федоровна) и, что значительно важнее, она была зубным врачом. Работала в поликлинике, обслуживала вольных и неплохо зарабатывала (главным образом, налево). На этап была назначена она, а не Марийка, но... Короче говоря, она купила Буханцеву, чтобы подменить одну Черную другой. Почему в самую последнюю минуту эта махинация расстроилась, я не знаю. У этой истории счастливый конец. Году этак в 54-м я встретила в городе Марийку с ее Илюшей. Они улыбались и буквально сияли от счастья. Один из немногих случаев, когда дом, построенный на песке, устоял – наперекор всем сейсмическим толчкам. Я видела еще один случай, когда плачут от pадости. Человек лет пятидесяти, почти двух метров ростом и в плечах косая сажень, пошатнулся, как от удара, схватился руками за голову и рухнул на скамью в раскомандировке восьмого участка: он не мог говорить – из горла вырывалось что-то вроде икоты и слезы лились в три ручья.

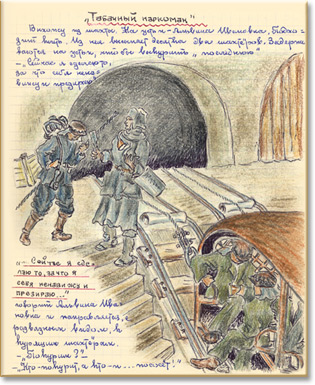

Так реагировал бригадир КТР (не картежник, а каторжник!) Отто Берлайн, немец из Днепропетровска, на весть о том, что дело его пересмотрено, он признан невиновным и может оформляться на волю. Табачный наркоман

Трудно себе представить фигуру более унылую и нелепую, чем осланцовщица Альвина Ивановна! Эстонка. Фамилии ее я не помню. Женщина интеллигентная, в прошлом – телеграфистка. Осланцовщица – это рабочая вентиляции, которая должна осланцовывать выработки, то есть разбрасывать деревянной лопаточкой инертную пыль (молотый камень) по стенкам забоя, дабы обезвредить угольную пыль, способную взрываться, а взрыв пыли еще более опасен, чем взрыв газа метана. Осланцовщице приходится всю смену таскать тяжелые ведра с каменной пылью. Альвине Ивановне это было явно не под силу (в свои 50 с лишним лет болела она туберкулезом костей, в частности левого плеча). Мне ее было бесконечно жаль, и не только поэтому, но и потому, что на нее сыпались одно за другим все несчастья. Сначала умер от туберкулеза легких единственный сын – шестнадцатилетний юноша. Затем за неосторожно сказанное слово было осуждена по статье 58–10 на 10 лет восемнадцатилетняя дочь. Ее отправили куда-то на Урал, где следы ее исчезли. Очевидно, умерла, а об умерших в лагере ничего родным не сообщалось.

Наконец, ее восьмидесятидвухлетняя мать оступилась и упала, сломав себе шейку бедра. Ее положили не в больницу, так как положение было безнадежно, а в инвалидный дом, где за ней должны были ухаживать такие же обездоленные старики, как она сама. Альвину Ивановну я видела всегда в слезах, глаза у нее не просыхали. Единственное утешение она находила в табаке, но махорка была очень дорога, ее выдавали в порядке поощрения лучшим работникам. В обмен на махру можно было купить все что угодно из того, что имели заключенные: мыло, хлеб, сахар, новые портянки, белье, обувь... Мужчины ради курева становились промотчиками, и в наказание за проданные вещи им выдавали вещи-обноски третьего срока. Женщины, не задумываясь, ложились под того, кто соглашался отсыпать спичечную коробку махорки – эталон меры, принятый в лагере. Что оставалось делать Альвине Ивановне? Собирать окурки и «стрелять бычки», то есть попрошайничать. Наша шахта взрывоопасна, курить в ней нельзя. А часто людям легче перенести трехдневную голодовку, чем провести восемь часов без курева. У нас работала маленькая узбечка Ася. Нужно признать, была она прехорошенькая и недостатка в табаке не испытывала. Курила она непрерывно. Когда она ела, то в одной руке была самокрутка, а в другой – ложка. И засыпала она с папиросой во рту. Вот кому было трудно свыше восьми часов в шахте без курева! Страшно было смотреть, как эта девочка брела по шахте нетвердым шагом, шатаясь от борта к борту, с безумно вытаращенными глазами и слюнявым ртом. Однако со временем и она привыкла. Альвина Ивановна себя «обманывала» книгой. Не знаю, где она их брала и где прятала, но я ее часто заставала в забое за чтением. Сгорбившись, она сидела на ведерке с инертной пылью и читала при свете шахтерского аккумулятора.

Осланцовщицы, газомерщицы (те, кто берет пробы воздуха), мальчишки, подвешивающие вентиляционные трубы (в сороковые годы еще не было прорезиненных труб), – все рабочие вентиляции выходили из шахты раньше, чем мы, забойщики, так как им не приходилось сдавать смену. Я же выходила из шахты обычно последней: я любила полностью, без недоделок, закончить свою работу, и сдать смену на месте. И все же часто заставала на устье Альвину Ивановну, когда все работники вентиляции уже давно помылись и отдыхали, если не были у «мужей».

Откуда такое рвение? Очень просто. Выходя из шахты, мужчины вынимали где-то припрятанную папиросу и в ожидании клети жадно закуривали. Папироса, как у индейцев трубка мира, обходила десять жадных ртов. Альвина выпрашивала эти бычки, когда они уже обжигали губы. Унизительная процедура! Да еще если учесть, что мужчины с особенным наслаждением оскорбляют женщину, которая перед ними унижается. Альвина Ивановна дико ненавидела всех русских без разбора и все же унижалась, выпрашивая окурки. Правда, дождавшись последней клети, на которой поднимались начальники, она собирала неплохой «урожай»: начальники перед тем, как войти в шахту, курили последнюю и не ждали, пока окурок обожжет губы. Они тушили окурок в плевке и раздавливали его каблуком. Эти слюнявые лепешки и были добычей Альвины Ивановны. Вот до чего может пасть человек, ставший наркоманом, даже если наркотик – табак. Выхожу из шахты. На устье – Альвина Ивановна. Подходит клеть. Из нее высыпает десятка два шахтеров. Задерживаются, чтобы выкурить последнюю. – Сейчас я сделаю то, за что себя ненавижу и презираю, – говорит Альвина Ивановна и направляется с развязным видом к курящим шахтерам. – Покурим? – Кто покурит, а кто и... пососет!

С видом побитой собаки она обходит всех. Стем же результатом. Так и кажется, что она виляет хвостом. – Ненавижу... ненавижу... – тихо шепчет она чуть не плача. Кого?.. Их? Себя? «Не в шумной беседе друзья познаются...»

Дружба – одно из самых прекрасных, а может быть, и самое прекрасное из чувств, на которое способен человек. Дружба чище и бескорыстнее любви, влекущей друг к другу мужчину и женщину. Может быть, дружба выше материнской любви, так как в ней нет ослепления и предвзятости. Дружба – это редкость. Все очень ценное редко. Наверное, потому так редко встречаются алмазы. Дружба должна быть и крепкой, как алмаз, и светится она тем же чистым светом – как бриллиант. Настоящая дружба может завязаться только в юности, пока душа чиста. Лишь такая дружба выдерживает все испытания, в том числе и испытание временем. Существует ли лагерная дружба? Нет и тысячу раз нет! Я даже сомневаюсь в существовании фронтовой дружбы. Дружба может вспыхнуть лишь в чистой душе. А душа тех, кто призван быть убийцей, укрыта чехлом кровавого цвета. Но там, где невозможна истинная дружба, все же благожелательное отношение и стремление помочь вполне возможны. С Альвиной Ивановной мы не были в дружбе. Смоей стороны это была жалость, но жалость активная. Я решила ей помочь. Прежде всего, надо помочь ей уйти из шахты. А там врач Авраменко поднажмет, чтобы ее взяли в поликлинику, в город. Но как вырвать ее из шахты? Здесь же всегда не хватает рабочей силы. Любой! Иду к начальнику шахты. Пускаю в ход все свое красноречие: – От этой старухи шахте – никакой пользы! Она не справляется с работой!

– Эта самая легкая работа, но нужная. Она – рабочая единица, и отпустить ее я не могу, разве что она найдет себе замену. И вот я вновь хожу, ищу кого-нибудь, кто пожелал бы работать в шахте. Да кто же по своей доброй воле вдруг пойдет на шахту?! Куда только я не обращалась! Случай (вернее, дневальная барака №5) мне помог: одна девчонка, работающая в дорожно-строительной бригаде, снюхалась с движенцем с нашей шахты и не прочь была устроиться поближе к любовнику. Променять бригадный пропуск на «шаг вправо, шаг влево…»? Действительно, «любовь», даже в кавычках, творит чудеса! Я от радости ног под собой не чуяла, когда доставила эту жучку (в ДСА работали исключительно жуковатые) и начальник разрешил Альвине Ивановне с шахтой распрощаться. По моей просьбе врач Авраменко сумела ее устроить в регистратуру поликлиники. Как я была рада! Черная тетрадь

Альвина Ивановна хоть и работала в городе, но жить продолжала в седьмом бараке, в шахтерском. Я ее устроила рядом с собой на верхотуре и предложила ей пользоваться моей постелью, когда мы работали в разные смены, то есть почти всегда, так как в вентиляции, как и на ЦУСе, пересмену делали «назад», а у нас, добычников и проходчиков, «вперед». Спала я не на голых досках. На двадцать женщин нашего участка выдали шесть одеял; мне – в первую очередь, а в роли матраца у меня был коврик из овчины, перешитый из жилета Земфиры Поп. В моем овчинном коврике существовал тайник под бывшим карманом, куда была зашита черная тетрадь. Когда я работала в ЦБЛ, то в этой клеенчатой тетради тушью записала мельчайшим шрифтом историю моих злоключений: ссылка, побег, тюрьма, лагерь... Тетрадь была тонкая, овчина – грубая, с твердыми швами. Сколько шмонов она прошла незамеченной! Сколько раз Путинцев рылся в моих шмотках! И – бесполезно. Я дала прочесть ее лишь Альвине Ивановне и вновь зашила на место. Однажды я пошла в вещевой склад обменять ботинки. Заведовал складом единственный на нашем лагпункте зэк-мужчина, некто Капулер, или, как его у нас называли, Капочка. Это был весьма порядочный человек – еврей, некогда начальник норильского торготдела, где он «заработал» 25 лет. У нас на «Нагорном» он был очень недолго, меньше двух месяцев. Как долгосрочник, он не имел права на привилегированную работу. Я получила ботинки и собиралась идти. Вдруг... – Скажите, товарищ Керсновская, а у вас ничего не пропадало? Вопрос Капочки поставил меня в тупик. – Пропадало? Да у меня и пропадать нечему! – А вы припомните. Я пожала плечами. – Ну, я вам напомню: у вас пропала черная тетрадь... Я повернулась спиной к свету, но ответила с наигранным удивлением: – Черная тетрадь? – Да, эта самая черная тетрадь. Мне там очень понравилось, как вы вспоминаете вашего отца и его взгляд на правосудие. Эту тетрадь читали в штабе... И знаете, кто ее принес? Ваша приятельница! Та, о которой вы так заботитесь, – Альвина Ивановна. – Ложь! Это ложь! – невольно вырвалось у меня. – Вы сделали непростительную ошибку: вы ей доверились. Напрасно! В лагере никому нельзя доверять. Знаете, за сколько она вас продала? Ха-ха! За две пачки махорки! Я сам их выдавал! Я их дал Путинцеву, а тот ей дал лишь одну. Как она взвыла: «Вы обещали две!» А тот: «Я обещал за материал, а ты принесла беллетристику». Ваше счастье, что тетрадь взял Амосов. Он сказал: «Это беллетристика». И запер в ящик стола. Вот Путинцев и не дал второй пачки. А она – в слезы. Так-то! Две пачки махорки... «Я сейчас сделаю то, за что буду сама себя презирать...» И – делала. «Ты обещала материал...» «Материал», по которому меня должны были судить в третий раз. На этот раз дали бы не 10 лет, а 25. И этапом угнали бы на штрафную командировку, на озеро Купец, в карьер... А я вместо отдыха после работы бродила, подыскивая ей замену, чтобы спасти ее! Однако нужно быть справедливой. Может быть, есть все-таки если и не оправдание, то что-то вроде смягчающего вину обстоятельства? Пожалуй, есть. Табак – наркотик. Он дает забвение. А наркоманы – люди безвольные. Любопытно, сколько махорки можно купить на 30 сребреников?

Больше я ее не видела. Я сказала дневальной, что поскольку она работает в городе, то пусть переходит в восьмой барак. Поняла ли она?.. Лагерное сватовство

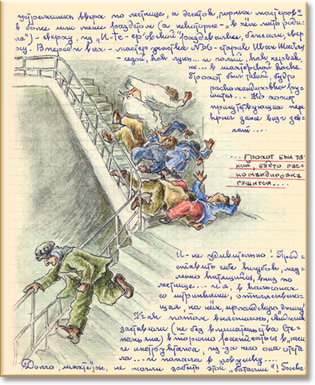

Анджик Мельконьян... Молоденькая, до полусмерти напуганная, совсем беспомощная девочка, на беду – поразительно красивая. Признаюсь, я не особенная поклонница восточной красоты, но Анджик была действительно красивой: несколько крупноватый, но правильной формы нос, безупречный овал лица и огромные черные глаза под сросшимися на переносице, но тонкими и длинными бровями. Ко всему этому – нежная, хоть и смуглая, с румянцем кожа и волнистые каштановые волосы. У армянок редко бывает хорошая фигура, но Анджик в свои 19 лет была очень пропорционально сложена. Ей было три месяца, когда в 1930 году не то курды, не то турки устроили резню и вырезали все население той горной деревушки, где она родилась. Среди немногих уцелевших, то есть успевших убежать в горы, был ее брат Ованес восьми лет от роду. Он нашел в груде тряпья мирно спавшую сестренку. Ее отвезли в детдом в Ереване, а брата – в Ростов-на-Дону, где он превратился в Ваню и полностью обрусел. Анджик выросла в детдоме, окончила начальную школу и ФЗУ, после чего устроилась на местный шарикоподшипниковый завод. Она была всем довольна: работой, товарищами, своей судьбой. – Тота Фроса! – безбожно коверкала она мое имя. – Ереван… О, это так прекрасно! Наш завод – самый хороший. И соседи – все хорошие люди! И жених был у меня, Ованес, такой хороший! Желая сделать самокат соседскому ребенку, она выбрала из кучи брака колесико и, даже не завернув его, понесла через вахту. И – села. Беспощадной статьи от 7 августа 1932 года уже не было, но начальство решило устроить показательный суд на страх врагам. Показательный – значит беспощадный. И ей припаяли семь лет. Это и само по себе много. Дать семь лет тюрьмы семнадцатилетней девочке – значит отобрать лучшие годы жизни! Это бесчеловечно. Но направить ее – девушку, почти ребенка – на подземные работы в шахту, туда, где она вынуждена будет вращаться среди озверелых мужчин, зачастую уголовников-рецидивистов, изголодавшихся по женщине, – это преступно! Она пришла в ужас и инстинктивно потянулась за защитой ко мне – пожалуй, самой старшей и, безусловно, наиболее твердой из всех шахтерок нашей шахты. И я приняла ее под свою защиту. Если только могла быть речь о защите: мы вместе шли на работу, но затем она оставалась на лебедке в штольне, а я уходила дальше, в забой. И все же каждый день восемь бесконечно долгих часов она дрожала от ужаса, потому что все имевшие на нее виды запугивали ее. – Тота Фроса! Мне говорят: «Выбирай одного, и это будет твой муж. Иначе все соберутся и пропустят тебя хором!» Ой, что мне делать? Тота Фроса, я боюсь! Что могла я ей сказать? Это вполне реальная перспектива. Одна надежда: ее лебедка – на довольно оживленной штольне, и каждый «претендент» будет следить, чтобы она другому не досталась. Но если все же каждый захочет получить свою долю?.. Забрезжила и другая надежда: я написала от ее имени просьбу о пересмотре дела. А вдруг поможет? Однажды после работы Анджик подошла ко мне очень расстроенная и сказала со слезами на глазах: – Тота Фроса! Я дала согласие. Сегодня – последний день я девушка... – и слезы градом покатились из ее глаз. – Кто же он? – Степаньян. Глиномес нашей шахты Степаньян… Старый сутулый армянин с гнилыми зубами, слезящимися глазами и вечно мокрым носом. В его обязанность входило налепить машиной пыжей из глины, чтобы затрамбовывать шпуры. – И… ты его любишь? – Ой, что ты, тота Фроса! – она вся передернулась от отвращения. – Он такой противный! Но он мой земляк, он меня хоть пожалеет! – Никто не пожалеет тебя, Анджик, поверь мне! – Но что мне делать? Скажи, что мне делать?! – и она театрально всплеснула руками. – Не падай духом! Подожди по крайней мере, пока не придет ответ на твое прошение, а пока что будь возле меня. Я старалась успокоить перепуганную девочку, но сама была очень и очень неспокойна. Чем могла я ей помочь?! Мы получаем наряд и собираемся в шахту. Девчата не спешат надевать свои робы – они разговаривают, тихонько напевают песни... Здесь, в новой раскомандировке, не то, что в старой халупе. Здание двухэтажное, просторное. Я уже переодеваюсь – натягиваю бязевые подштанники со штрипками, рубаху... Стала завязывать штрипки. Вдруг шевельнулась тревожная мысль: «А где же Анджик?» И будто в ответ на этот вопрос откуда-то со стороны лестничной клетки до меня донесся приглушенный вопль: – Тота Фро... Крик оборвался, и послышался шум возни. У шахтера реакция должна быть мгновенной – такова уж специфика нашей работы. И соответственным образом я отреагировала: мгновение – и я, ударом ноги распахнув дверь, ринулась к лестнице. На ступеньках пролета что-то копошилось. В полутьме я разглядела силуэты трех горилл и макаку. Ясразу догадалась о том, что где-то там – Анджик, ведь в «макаке» я узнала Степаньяна. – Негодяи! – взревела я не своим голосом и, оттолкнувшись от верхней ступеньки, прыгнула, в буквальном смысле этого слова, им на голову. Обеими ногами я угодила одному из горилл прямо в лицо. Затем, всей тяжестью, второму – на брюхо и, вцепившись ему в горло, вместе с ним покатилась на третьего. Сам «жених», сутулый и кривоногий, уже со всех ног улепетывал вниз по... Нет, даже если и «по матушке», то не «по Волге», а по лестнице. Что тут было! Тридцать девчонок завизжали что есть сил. Снизу, из раскомандировки, начальники участков, которые с тяжелыми книгами нарядов направлялись сдавать наряды, устремились вверх по лестнице, а десяток горных мастеров – в более или менее раздетом виде (а некоторые – в чем мать родила) – сверху, из итээровской раздевалки, бежали вниз. Впереди всех – мастер участка № 6 старик Иван Шабля, седой как лунь и голый как червяк, но в шахтерской каске. Грохот стоял такой, будто раскомандировка рушится. Но хохот присутствующих перекрыл даже визг девчат. И неудивительно. Представьте себе клубок, медленно катящийся вниз по лестнице, и меня в кальсонах со штрипками, отплясывающую на нем ирландскую джигу!

Как потом выяснилось, Анджик заставили (не без вмешательства Степаньяна) вторично расписаться в книге инструктажа, из-за чего она отстала и попала в ловушку. Долго шахтеры не могли забыть этой баталии! Бывало, если ребята подерутся, то им говорят: – Ну разве так дерутся? Вот ты попробуй, как Антоновна, – обеими ногами да прямо в морду заехать! Вот это понимаю – мастер спорта по боксу, класс «козел»! Happy end

Нечасто лагерные драмы имеют счастливую концовку, тем приятнее упомянуть о таком редком случае. Не прошло и четырех месяцев, как пришел результат той просьбы, с которой я от имени Анджик обратилась, прося пересмотреть слишком суровый приговор. Анджик освободили. Ее вернули с вахты – с развода. Быстро оформили и уже к двум часам должны были вывести на волю, но... В это трудно поверить, но Анджик захотела дождаться, когда я вернусь с работы, чтобы попрощаться и сказать спасибо, и она дождалась, несмотря на нетерпение конвоя! Что ее уже освободили, я знала: сменщицы сообщили об этом в шахте. Но что она будет ждать меня, я не ожидала. Увидев меня, она всплеснула руками, кинулась мне на шею и, глотая слезы и путая слова, повторяла: – Спасибо тебе, тота Фроса! Не только за то, что ты написала, ведь я не хотела, и не умела, и не надеялась. Это ты! Но еще больше спасибо, что ты удержала меня, помнишь, тогда? Знай, что в Ереване есть у тебя дочь! Я буду ждать тебя. У меня есть жених. И мне не будет стыдно смотреть ему в глаза! Уменя не было матери. Теперь ты моя мать!

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.157.186 (0.075 с.) |